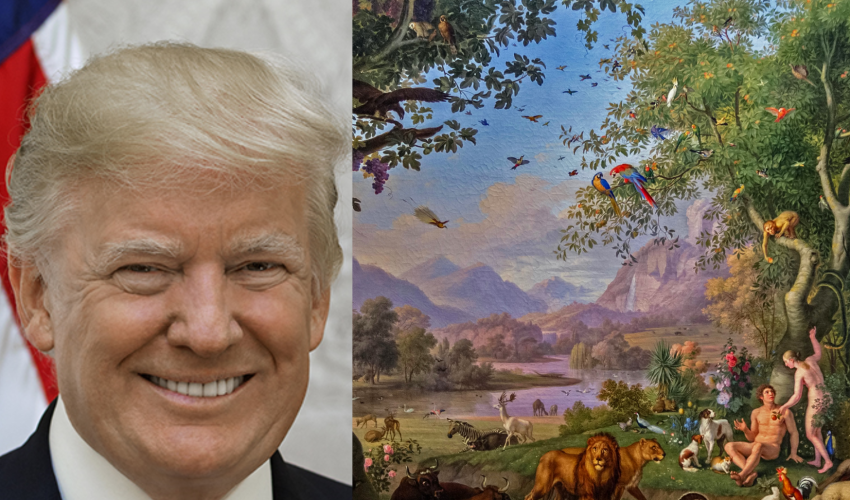

Le 19 août 2025, lors d’une interview sur Fox & Friends, le président américain a surpris l’opinion publique en déclarant : « Je dois gagner le Paradis ». Donald Trump expliquait ainsi son refus de prendre des vacances, préférant rester mobilisé sur le dossier ukrainien, convaincu que ses efforts pour « sauver 7 000 vies par semaine » pourraient avoir une valeur jusque dans son salut éternel.

et le président de rajouter « J’entends que je ne m’en sors pas bien. Je suis vraiment tout en bas de l’échelle. Mais si je peux aller au Paradis, ce sera en partie grâce à cela. » La seconde partie des propos du président américain mérite attention. Lorsqu’il confie être « tout en bas de l’échelle » et espérer que ses actions pour la paix puissent l’aider à accéder au Paradis, Donald Trump laisse transparaître une forme d’humilité inattendue. Derrière la formule volontairement provocatrice, se dessine la conscience que nul ne peut prétendre à son propre mérite devant Dieu. Le salut n’est jamais un droit acquis, mais une grâce reçue. En ce sens, ses paroles, au-delà de leur tonalité politique, rejoignent une vérité fondamentale du christianisme : même les œuvres les plus grandes doivent être offertes avec humilité, car seul le jugement de Dieu décide de leur valeur éternelle.

Dans un monde politique largement marqué par la sécularisation, entendre un président américain associer sa mission publique à la perspective du Paradis n’est pas anodin. Pour certains, il s’agit d’une provocation ou d’une mise en scène électorale. Mais pour d’autres, Donald Trump a ouvert une brèche en rappelant qu’aucune action humaine, fût-elle politique, n’est totalement indépendante de la dimension spirituelle.

L’Évangile l’affirme : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La politique a sa logique propre, mais César reste soumis à Dieu. La foi ne nie pas l’autonomie du politique, mais elle lui donne souffle et orientation. En évoquant le Paradis, le président Trump rappelle que l’homme d’État, quel qu’il soit, n’agit pas seulement pour l’histoire immédiate, mais devant un horizon ultime qui dépasse la seule temporalité.Benoît XVI rappelait au Parlement allemand en 2011 que sans une sagesse enracinée dans le divin, le pouvoir se perd. Dans Caritas in veritate, il ajoutait que sans l’espérance de la vie éternelle, l’humanité « reste sans souffle ». La paix recherchée en Ukraine, que Donald Trump présente comme une œuvre susceptible d’ouvrir la voie du Paradis, illustre cette vérité : la politique gagne en profondeur lorsqu’elle ne se réduit pas au calcul des intérêts, mais s’ouvre à une finalité transcendante.

Lire aussi

Cette intuition s’inscrit dans une longue tradition chrétienne. Déjà saint Augustin, dans La Cité de Dieu, opposait la cité terrestre, fondée sur l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, à la cité céleste, fondée sur l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi. Pour lui, le destin ultime des dirigeants ne se résume pas à la réussite politique mais à leur orientation vers Dieu.

« Deux amours ont donc fait deux cités : l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu fit la cité terrestre ; l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi fit la cité céleste. »

(La Cité de Dieu, Livre XIV, chapitre 28).

Si Donald Trump a parlé du Paradis en août, il avait déjà, en juillet 2025, exprimé son étonnement de ne pas avoir été récompensé par le Prix Nobel de la paix. Le président américain avait alors appelé un ministre norvégien pour évoquer sa candidature, et réagi favorablement aux propos d’Hillary Clinton qui se disait prête à le nommer s’il obtenait une paix honorable en Ukraine. Ce mélange d’aspiration spirituelle et de quête de reconnaissance internationale montre combien Donald Trump articule sa mission politique entre l’horizon de Dieu et le jugement des hommes.Dans son encyclique Pacem in terris (1963), saint Jean XXIII affirmait que « la paix sur la terre, objet des ardents désirs de tous les hommes de tous les temps, ne peut s’établir et se consolider que dans le respect de l’ordre voulu par Dieu ». Plus récemment, dans Fratelli tutti (2020), le pape François a insisté sur l’importance d’une politique tournée vers la fraternité et le dialogue, car « sans une ouverture au Père de tous, il n’y aura pas de raisons solides et stables pour l’appel à la fraternité » (n. 272). Ces textes montrent que la quête de paix, aussi politique soit-elle, n’est jamais étrangère à une dimension spirituelle qui lui donne sa pleine signification.

En Europe, de telles paroles seraient accueillies par des moqueries ou une marginalisation médiatique. Aux États-Unis, elles trouvent un écho particulier dans une société où les évangéliques et les catholiques rappellent l’importance de la foi dans la vie publique. Dans ce contexte, l’allusion au Paradis n’est pas seulement un effet de rhétorique, mais un signe adressé à un électorat qui refuse que la politique soit coupée de la foi.Quel que soit le jugement que l’on puisse porter sur les actions, bonnes ou mauvaises, du président américain, toute initiative pour la paix doit être saluée, qu’elle vienne de lui ou de n’importe qui d’autre. Mais de là à savoir si ces actions ouvriront à Donald Trump l’accès au Paradis, nul ne peut le présumer. Car ce jugement appartient à Dieu , et à Lui seul.

Rappelons que le Catéchisme de l’Église catholique le rappelle : « Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, dans un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ » (CEC 1022). La politique peut préparer la paix des peuples, mais seul Dieu jugera, dans Sa justice et Sa miséricorde, de la valeur éternelle des actes du président américain comme de chacun de nous.