Par Stéphane Brosseau

Après l’étude de son histoire, de sa description extérieure, entrons à présent dans ses entrailles…

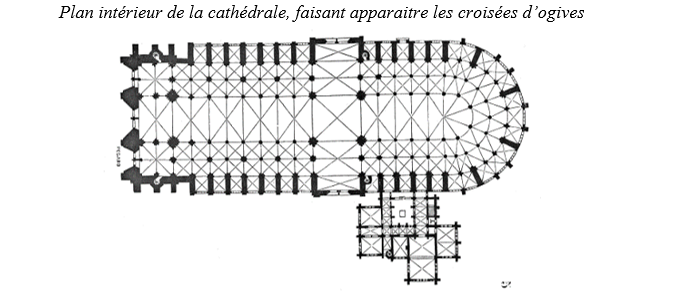

La nef

La nef se compose d’une sorte d’« avant-nef » ou narthex de deux travées (une croisée d’ogives) situées sous et entre les tours, suivies de huit autres travées (quatre croisées d’ogives – la Terre). Le vaisseau central d’une largeur d’environ 12 mètres entre les axes des colonnes, est bordé de deux collatéraux à voûtes quadripartites tant au Nord qu’au Sud, soit un total de cinq vaisseaux (ou nefs – la perfection de ce qui est créé) pour seulement trois portails (l’accès au Dieu trinitaire), ce qui est exceptionnel (seule la cathédrale de Tours est dans ce cas – la basilique St Sernin de Toulouse a même 5 vaisseaux pour seulement 2 portails) ; généralement, il y a un nombre égal de vaisseaux et de portails : par exemple à Bourges, il y a 5 portails pour 5 vaisseaux, et 3 pour 3 à Chartres, Saint-Denis, Amiens, Strasbourg etc.

Deux rangées de sept chapelles latérales (chiffre divin), construites entre les arcs-boutants du vaisseau s’ouvrent, de la quatrième à la dixième travée, sur les collatéraux extérieurs. L’élévation est à trois niveaux. Le premier est constitué des grandes arcades ouvrant sur les collatéraux intérieurs. Le second correspond à une tribune à claire-voie ouvrant sur la nef par des baies composées de trois arcades, lesquelles reposent sur de fines colonnettes. Au-dessus de ces arcades, les remplages de ces baies sont pleins. Les tribunes sont garnies de petites roses. Enfin le troisième niveau est celui des fenêtres hautes qui comportent deux lancettes surmontées d’un oculus.

Les 14 chapelles latérales sont éclairées par des fenêtres à quatre lancettes (la Terre), groupées par deux et surmontées de trois oculi polylobés (Dieu trinitaire). D’une part la tribune étant profonde et les vitraux de sa claire-voie très sombres, et d’autre part les fenêtres des chapelles collatérales étant fort éloignées du vaisseau central, l’éclairage de la nef repose essentiellement sur les fenêtres hautes ; il est de ce fait assez faible, mais la restauration a permis de mettre en valeur la blancheur de la pierre de restaurer les candélabres de Viollet-le-Duc, et donc d’illustrer à nouveau la théologie de la Lumière de Suger. La nef présente plusieurs irrégularités. La première travée est plus étroite que les autres ; il en résulte que la tribune n’y a que deux arcades tandis que la fenêtre haute est une baie simple. De plus elle ne possède pas de chapelle latérale. La dernière travée a une élévation à quatre niveaux, due à Viollet-le-Duc : la fenêtre haute est plus courte, et dans l’espace ainsi formé entre fenêtre haute et niveau des tribunes, on a introduit un oculus dentelé en forme de roue. Une telle structure est analogue à celle du transept voisin. Le chœur, situé plein Est, est très légèrement désaxé sur la gauche par rapport à la nef centrale.

Autre irrégularité : les colonnes. Entre les piles massives de la croisée et les imposants piliers qui soutiennent l’angle intérieur des deux tours, le vaisseau central est bordé de deux groupes de sept colonnes. Le plan primitif prévoyait des colonnes tout à fait cylindriques analogues à celles du chœur. C’est ce qui fut réalisé à la fin du XIIe siècle pour les cinq paires de colonnes orientales (les plus proches du transept). En revanche, les deux paires de colonnes occidentales élevées aux environs de 1220 s’écartent de ce schéma. L’architecte de l’époque abandonna la colonne cylindrique, une des caractéristiques fondamentales de Notre-Dame, pour se rapprocher du modèle chartrain (lié à la cathédrale de Chartres). Il évita cependant que cette différence ne paraisse trop brutale. Ainsi, il ajouta aux deuxièmes colonnes une seule colonnette engagée, pour faire transition avec les premières colonnes qui en possèdent quatre.

Remarquons la chaire néogothique du XIXe siècle, au milieu de la nef, au Sud, de forme octogonale, surplombée d’un abat-voix carré orné d’anges. La Parole de Dieu y était commentée jusqu’au concile Vatican II.

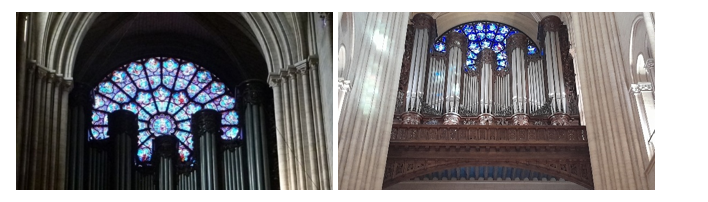

Le revers de la façade occidentale est occupé par une tribune d’orgue, qui précède la rosace et en masque la partie inférieure. Celle-ci est consacrée à la Vierge, entourée des prophètes, des vices et des vertus, des travaux des mois et des signes du zodiaque. Cette rose a été en grande partie refaite par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Jusqu’alors, la nef était vide de bancs, les laïcs déambulant pendant les messes et la liturgie des heures. Elle était en revanche encombrée de nombreux autels et pupitres, de statues, de tombeaux et cénotaphes, de tableaux et tapisseries couvrant les parois ou suspendues entre les arcades.

En 1965, les fenêtres hautes de la nef et les roses des tribunes furent garnies de vitraux colorés remplaçant les verres gris et ternes fixés par les chanoines au XVIIIe siècle. Non figuratifs, ils sont l’œuvre de Jacques Le Chevallier qui a utilisé les produits et couleurs du Moyen Âge. L’ensemble est à dominante rouge et bleue.

On appelle « mays » à Notre-Dame une série de 76 tableaux offerts à la cathédrale par la confrérie des orfèvres, presque chaque année de 1630 à 1707 en date du premier mai (d’où leur nom), en hommage à la Vierge Marie. Les orfèvres de Paris avaient de longue date leur propre chapelle au sein du sanctuaire. En 1449 leur confrérie institua la tradition de « l’offrande du may » à Notre-Dame de Paris, qui prit différentes formes selon l’époque. Au XVe siècle, il s’agissait d’un arbre, décoré de rubans, que l’on dressait devant le maître-autel en signe de piété mariale. Puis la tradition évolua vers le don d’une espèce de tabernacle auquel étaient accrochés des poèmes. À partir de 1533, on accrocha aussi des petits tableaux se rapportant à la vie de la Vierge. On les appelle les petits mays. En 1630 enfin, en accord avec le Chapitre, les petits mays furent remplacés par les grands mays. Il s’agissait de grands tableaux de plus ou moins 3,5 sur 2,5 mètres de dimension.

Ces mays étaient commandités auprès de peintres de renom, qui devaient soumettre leurs esquisses aux chanoines de la cathédrale. Après la fondation de l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1648, les artistes choisis étaient tous membres ou proches de cette dernière. Ces commandes prirent rapidement une forme de concours de peinture religieuse. Leur sujet était généralement relatif aux Actes des Apôtres. Après les avoir exposés sur le parvis, on les accrochait au niveau des arcades de la nef ou du chœur, ce qui était considéré comme une reconnaissance prestigieuse. Au début du XVIIIe siècle, la confrérie des orfèvres éprouva de grandes difficultés financières à l’instar de l’économie du royaume, ce qui eut raison de cette belle tradition.

Les mays furent dispersés à la Révolution et beaucoup disparurent. Récupérés partiellement ensuite, ils embarrassèrent au XIXe siècle le restaurateur Viollet-le-Duc qui, prônant la pureté de l’art gothique, n’avait que faire de cette encombrante décoration baroque ou classique. Certains se retrouvent actuellement au musée du Louvre, d’autres furent récupérés par divers églises ou musées français. Il en reste une cinquantaine actuellement dans la cathédrale. Les plus importants furent fort heureusement récupérés par celle-ci et ils ornent aujourd’hui les chapelles latérales de la nef. Ils ont été magnifiquement restaurés et replacés à la suite de l’incendie de 2019.

Chapelles latérales Nord

Dès l’entrée, côté Nord (nous en verrons la symbolique), à proximité de l’ancien emplacement du baptistère de st Jean-le-Rond, détruit lors de la construction de la cathédrale, se trouvent les fonts baptismaux, confectionnés d’après les plans de Viollet-le-Duc. Ils se trouvent donc juste à l’entrée,

La cuve des fonts baptismaux de bronze en forme de croix grecque comporte un couvercle pyramidal à quatre côtés, dominé par une statuette de Saint-Jean-Baptiste. Elle repose sur huit colonnes, flanquées des quatre Évangélistes portant leur attribut. Les bras de la croix grecque sont décorés du visage en ronde-bosse des douze apôtres. Ces fonts baptismaux sont posés au centre d’un carré sur le sol. Tous ces éléments sont très symboliques, comme nous le verrons.

Mais, l’un des apports majeurs de la restauration en termes de symbolique est la présence, dès l’entrée, d’une cuve baptismale circulaire, très sobre mais lumineuse, faisant figurer les flots, surmontés d’une croix.

Cuve baptismale dès l’entrée de la nef.

Le transept et les roses

La croisée du transept et le bras Sud.

La nouvelle clé de voute après sa percée par la chute de la flèche

Le transept comprend la croisée du transept, constituée d’une voute quadripartite, encadrée de deux voûtes sexpartites. Dans les deux premières travées, l’élévation est à quatre niveaux, et non pas trois comme dans la nef. Les grandes arcades, s’ouvrent sur les bas-côtés de la nef. Le deuxième niveau est toujours constitué des tribunes, mais un troisième étage apparait, formé d’oculi en forme de roues. Le quatrième niveau enfin est celui des fenêtres hautes. Celles-ci sont de facto plus petites que celles de la nef. Au total le sommet de la voûte atteint la même hauteur que celui de la nef ou du chœur.

Le mur de la troisième travée est plein au niveau des grandes arcades. Il est ensuite surmonté de deux niveaux d’arcatures décoratives aveugles dans le croisillon Sud, mais d’un niveau seulement dans le croisillon Nord.

La partie orientale de la croisée du transept est occupée par le nouveau maître-autel de la cathédrale.

Lors de l’incendie de 2019, la voute du transept s’est écroulée lors de la chute de la flèche notamment.

Croisillon Nord et sa rosace

La rosace Nord du transept de la cathédrale date de 1250 et est consacrée à l’Ancien Testament. Sa dominante violette est signe d’attente et d’espérance de la venue du Messie. En trois cercles sont représentés quatre-vingts personnages : prophètes, rois, juges et grands prêtres. Au centre se trouve à nouveau la Vierge à l’Enfant, réalisation de la promesse et de ce fait jonction entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Autour d’elle gravitent les juges, les rois, les grands prêtres et les prophètes de l’Ancien Testament. À l’inverse de la rosace Sud, la rosace Nord a conservé presque intacts ses vitraux originels du XIIIe siècle.

On peut y voir contre le pilier Nord-Est de la croisée du transept, une statue de saint Denis, œuvre de Nicolas Coustou.

Au Nord-Ouest, on pouvait voir jusqu’à l’incendie une très belle statue de Marie : de marbre blanc, cette Vierge à l’Enfant a été sculptée par Antoine Vassé en 1722 pour la chapelle de la Vierge, au dos du jubé de la cathédrale, chapelle réaménagée en 1726 aux dépens du cardinal de Noailles alors archevêque de Paris. Au XIXe siècle, Viollet-le-Duc la fit disposer sur sa colonne en marbre du Languedoc. La dévotion des étudiants envers cette statue lui attribua le vocable de « Notre-Dame des Étudiants » à partir du XIXe siècle. Aujourd’hui, elle est placée à l’entrée principale de la cathédrale, juste avant la nouvelle cuve baptismale (elle nous accueille en sa maison, on passe par Marie pour aller à Jésus…).

« Notre-Dame des Étudiants » (1722) nous accueille aujourd’hui et nous présente son Fils…

Le mur de fond du croisillon Nord comporte trois niveaux : une porte, surmontée d’un pan de mur sans ornement. Le deuxième niveau est constitué d’une claire-voie à neuf arcades de deux lancettes. Enfin un troisième étage comprend la rosace.

La partie inférieure du mur de fond de ce bras du transept s’ouvre sur le portail du Cloître.

Le bras Sud et sa rosace

La Rose Sud ou Rose du Midi fut offerte par le roi Saint Louis. Ses maîtres d’œuvres sont Jean de Chelles, puis Pierre de Montreuil. Le premier fit poser la première pierre de la façade du transept Sud en 1258. La Rose Sud, véritable pièce centrale trônant sur la façade du transept, fut édifiée en 1260 en écho à la Rose du Nord, édifiée vers 1250. Comme son pendant du Nord, la Rose Sud atteint 12,90 mètres de diamètre, voire 13,1m à certains endroits ; si l’on ajoute la claire-voie sur laquelle elle repose, la hauteur totale de vitrage est de presque 19 mètres. Cette rosace est consacrée au Nouveau Testament. Elle comporte quatre-vingt-quatre panneaux répartis en quatre cercles. Le premier comporte douze médaillons, le second vingt-quatre. Un troisième cercle est constitué de douze quadrilobes, tandis que le quatrième cercle est ponctué de vingt-quatre médaillons trilobés. Nous retrouvons ainsi le nombre symbolique quatre, ainsi que ses multiples, douze et vingt-quatre.

Cette rose a subi de nombreuses avaries au cours des siècles. Étayée depuis 1543 à la suite de tassements dans la maçonnerie, elle fut restaurée entre 1725 et 1727 par Guillaume Brice sous la direction de Boffrand. Toutefois, des travaux mal exécutés, ainsi que l’incendie de l’archevêché lors de la révolution de 1830 qui a gravement altéré la rosace, eurent pour conséquence le besoin d’une nouvelle reconstruction. Celle-ci fut alors entreprise en 1861 par Viollet-le-Duc. Devant l’affaissement prononcé de la maçonnerie, il reprit entièrement la façade du croisillon Sud et fit pivoter la rosace de 15° pour lui donner un axe vertical et un axe horizontal, consolidant ainsi cette dentelle de pierre. Le maître verrier Alfred Gérente restaura les vitraux du XIIIe siècle et reconstitua les médaillons manquant dans l’esprit de l’authenticité de l’ensemble.

Mais les interventions successives sur la rosace ont totalement bouleversé les panneaux. Aujourd’hui encore, on ne saurait retrouver le dessein original voulu par le concepteur. Ainsi, les douze Apôtres, constituant originalement le premier cercle, sont désormais dispersés dans les deux cercles, se mélangeant à d’autres personnages. On reconnaît aussi dans l’ensemble des cercles des Saints et Martyrs traditionnellement honorés en France, ainsi que des vierges sages : Laurent, diacre avec le gril de son martyre ; Denis, premier évêque de Paris portant sa tête ; Pothin, évêque de Lyon ; Marguerite et un dragon ; Blandine et deux lions ; Georges ; Ambroise ; Eustache…

On peut apercevoir une vingtaine d’anges (dans le quatrième cercle) portant un cierge, deux couronnes ou un encensoir, des scènes du Nouveau et de l’Ancien Testament (dans les troisième et quatrième cercles) : la fuite en Égypte, la guérison d’un paralytique, le Jugement de Salomon, l’Annonciation…

On y retrouve dans le troisième cercle (une dans le quatrième), une suite de neuf scènes de la vie de Saint Matthieu, de facture précieuse et bien conservée. Leur origine est inconnue, mais elles datent du dernier quart du XIIe siècle.

Aux extrémités, les deux écoinçons présentent :

– la descente aux Enfers à l’Est, entourée de Moïse et Aaron (en haut) et de la tentation d’Adam et Eve (en bas);

– la résurrection du Christ à l’Ouest avec saint Pierre et saint Paul (en bas), sainte Madeleine et saint Jean (en haut).

Le médaillon central contenait probablement à l’origine un Dieu en majesté. En 1726, ayant disparu, conséquence de l’état de délabrement depuis près de deux siècles de la rose, on décida de le remplacer par les armoiries du cardinal de Noailles, archevêque de Paris de l’époque, qui avait dépensé 80.000 livres pour la restauration de la rose. Viollet-le-Duc, par le travail de Gérente, choisit d’y placer la représentation du Christ de l’Apocalypse : l’épée sortant de la bouche du Sauveur est le symbole que sa parole sépare l’erreur de la vérité, elle est « tranchante comme le glaive ». Des étoiles brillent sur les plaies de ses mains, tandis que les lampes du temple sont allumées autour de lui.

Sous la rosace, la cour céleste est parfaite par les seize prophètes représentés dans les grands vitraux de la claire-voie, peinte au XIXe siècle par Alfred Gérente sous la direction de Viollet-le-Duc. Conformément à la Cathédrale de Chartres dont ce dernier s’est inspiré, au centre, les quatre grands prophètes (Isaïe, Jérémie, Ezéchiel et Daniel) portent sur leurs épaules les quatre Évangélistes (Matthieu, Marc, Luc et Jean). C’est la méditation même de Bertrand, évêque de Chartres au XIIIe siècle, sur le lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament. La Rose du Midi symbolise donc le Christ triomphant siégeant au Ciel, entouré de tous ceux qui ont été ses témoins sur la Terre.

Dans cette partie Sud du transept, on peut admirer un tableau d’Antoine Nicolas, La Fontaine de la Sagesse réalisé en 1648.

Contre le pilier Sud-Est de la croisée du transept se trouve une statue de la Vierge appelée — à tort — Notre-Dame de Paris (la véritable statue détenant ce titre étant celle du trumeau de la porte du cloître). Celle-ci est datée du XIVe siècle et provient de la chapelle Saint-Aignan située dans l’ancien cloître des Chanoines de l’Île de la Cité. Elle fut transférée à Notre-Dame en 1818 et placée d’abord au trumeau du Portail de la Vierge en remplacement de la Vierge du XIIIe siècle mutilée en 1793. En 1855, Viollet-le-Duc la posa à son emplacement actuel.

On peut considérer le choix de cet emplacement comme une erreur : en effet, la Vierge est traditionnellement exposée sur le côté Nord du chœur (nous en verrons la signification plus loin) ; en la plaçant sur le pilier opposé au chœur, soit le pilier Nord du transept, elle aurait en plus été dans l’axe de la nef pour regarder l’assemblée. Elle aurait d’ailleurs pris la place de l’ancienne Eve, symétrique de celle d’Adam dans le trumeau ; en tant que « Nouvelle Eve » ; s’eût été cohérent.

Tout près de là, se trouve une plaque rappelant que c’est dans la cathédrale Notre-Dame de Paris qu’a eu lieu le procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc.

Presque face à la statue de la Vierge Notre-Dame, sur le pilier Sud-Ouest de la croisée, se trouve le mémorial au million de morts de l’Empire Britannique tombés durant la Première Guerre mondiale et dont la plupart reposent en France. Avant la Révolution, se trouvait accolée au premier pilier oriental, côté Sud, une statue équestre en bois de Philippe IV le Bel dressée en ex-voto, face à l’autel de la Vierge, le roi ayant attribué sa victoire du Mons-en-Pévèle à la protection de Marie.

On peut également voir dans ce croisillon une plaque signalant l’endroit où se trouvait Paul Claudel en décembre 1886, lorsque, âgé de 18 ans et brusquement touché par une illumination religieuse, il se convertit au catholicisme.

La rose Ouest et les grandes orgues

Tournons-nous à présent vers le soleil couchant, vers l’entrée de la nef.

La rose Ouest est constituée d’un médaillon central représentant la Vierge à l’Enfant couronnée, reine des cieux avec son sceptre, dans une attitude typiquement gothique ; en effet, à l’époque romane, la Vierge tenait l’enfant devant elle, s’effaçant derrière lui, au sens physique et théologique. Elle est auréolée du rouge de l’amour et de la maternité, entourée de perles, ainsi que de trois bandes circulaires concentriques. En partant du centre on observe tout d’abord la série des douze prophètes qui ont annoncé l’Incarnation de Jésus ; certains y voient aussi les douze tribus d’Israël, mais la présence de phylactères plaide pour la première option. Les deux bandes circulaires extérieures opposent en haut douze vertus et douze vices ; en bas, elles associent les travaux des mois aux douze signes du zodiaque ; nous retrouvons en cela les thèmes développés dès le portail de la Vierge à l’extérieur. Le nombre douze, produit de trois par quatre (trois, symbole de la Trinité, quatre, symbole des choses terrestres) est le nombre de l’Incarnation. En s’incarnant, Dieu entre dans le temps des hommes, marqués par la dualité entre leurs vertus et leurs vices, pour leur Rédemption, leur Salut.

Le grand orgue actuel de Notre-Dame de Paris est le fruit des travaux successifs de plusieurs grands facteurs d’orgue : la construction du buffet actuel est due à François Thierry en 1733, puis sa reconstructions par François-Henri Clicquot en 1783, et enfin Aristide Cavaillé-Coll en 1868 ; il fut restauré par Boisseau depuis 1960, avec la collaboration de Synaptel en 1992. En 1868, il comprenait 86 jeux. À l’heure actuelle, après de multiples ajouts et restaurations, il compte 115 jeux réels depuis 2014. On dénombre près de huit mille tuyaux. La transmission est devenue numérique pour les cinq claviers ainsi que le tirage des 115 jeux réels. Après celui de l’église Saint-Eustache de Paris, il est le deuxième plus grand orgue de France[i].

Chaque samedi à vingt heures, un récital est donné par les organistes titulaires ou par des organistes invités.

A côté du grand orgue, il existe l’orgue de chœur et la musique vocale, véritable institution à la cathédrale. L’orgue de chœur dispose de 30 jeux, 2 claviers et un pédalier, ainsi que de 2000 tuyaux. Il est placé du côté Nord du chœur, au-dessus des stalles. Les organistes de l’orgue de chœur sont Yves Castagnet, titulaire de l’orgue de chœur depuis 1988, Johann Vexo, organiste suppléant de l’orgue de chœur depuis 2004.

Il semble nécessaire de s’attarder sur l’évolution de la musique et du chant en ce lieu par la note en référence[ii].

Le chœur et son pourtour

Le chœur de la cathédrale est entouré d’un double déambulatoire. Il se compose de cinq travées rectangulaires ou droites surmontées de deux voûtes sexpartites. L’ensemble chœur/sanctuaire est dominé par 3 croisées d’ogives avec clef de voute, en comptant celle de l’hémicycle du sanctuaire. L’abside comprend cinq pans, correspondant à cinq chapelles rayonnantes. L’élévation à quatre niveaux de la première travée est semblable à celle du transept : une petite rose est intercalée entre le niveau des tribunes et celui des fenêtres hautes. En revanche, les autres travées, y compris celles de l’abside, ont une élévation à trois niveaux, semblable à celle de la nef (grandes arcades, tribune et fenêtres hautes). Autour du chœur, la tribune est éclairée de baies à deux lancettes, structure que l’on retrouve au niveau des fenêtres hautes. Les deux lancettes de ces dernières sont surmontées d’un grand oculus.

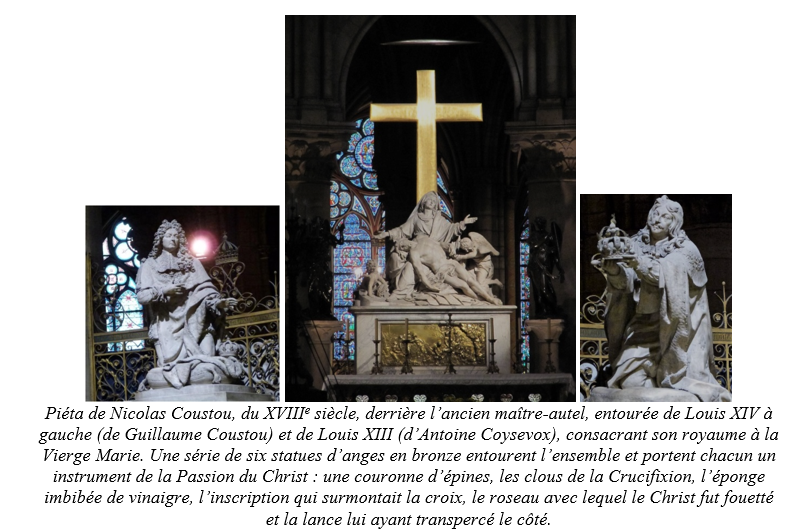

Piéta de Nicolas Coustou, du XVIIIe siècle, derrière l’ancien maître-autel, entourée de Louis XIV à gauche (de Guillaume Coustou) et de Louis XIII (d’Antoine Coysevox), consacrant son royaume à la Vierge Marie. Une série de six statues d’anges en bronze entourent l’ensemble et portent chacun un instrument de la Passion du Christ : une couronne d’épines, les clous de la Crucifixion, l’éponge imbibée de vinaigre, l’inscription qui surmontait la croix, le roseau avec lequel le Christ fut fouetté et la lance lui ayant transpercé le côté.

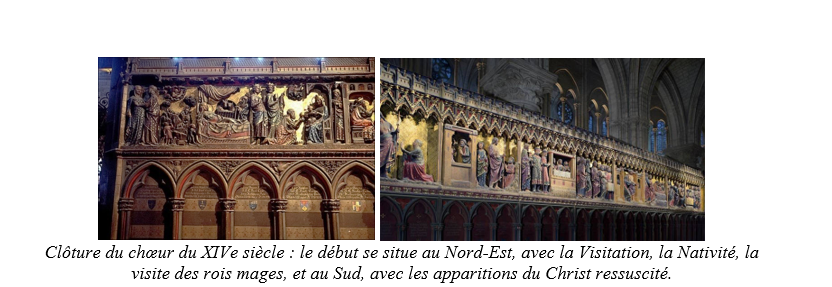

Le chœur de la Notre-Dame a été profondément remanié au début du XVIIIe siècle, lorsque Robert de Cotte érigea le vœu de Louis XIII suivant la décision de Louis XIV entre 1708 et 1725 (soit dix ans après la mort de Louis XIV). Mais la cathédrale subit aussi la démolition du jubé du XIIIe siècle, la destruction d’une bonne partie de la superbe clôture du chœur, chef-d’œuvre du XIVe siècle, la destruction d’anciens tombeaux, des stalles et du maître-autel.

Attardons-nous sur cette clôture[iii]. Au Nord les scènes de l’enfance et de la vie publique du Christ et les premières scènes de la Passion sont sculptées: il y a donc la Visitation, l’Annonce aux Bergers, la Nativité (inspirée du tympan XIIIe siècle de la porte du cloître, mais traitée avec bien plus de grâce et de profondeur spirituelle), l’Adoration des Mages, scènes magnifiques de finesse, de sérénité ; puis le style est plus passionné et dramatique avec le Massacre des Innocents et la Fuite en Égypte, ce qui est encore très rares dans l’art du début du XIVe siècle en Ile-de-France ; ensuite, sont sculptés la Présentation au Temple, Jésus au milieu des docteurs, le Baptême du Christ, les Noces de Cana (premier miracle de Jésus, qui marque son début de vie publique), l’Entrée à Jérusalem, la Cène et le Lavement des pieds, le Christ au Jardin des Oliviers.

L’histoire du Christ se continuait autrefois sur le jubé, avec la Crucifixion qui couronnait la porte d’entrée, entre la Passion et la Résurrection. Le Christ aux limbes qui se trouvait à l’extrémité Sud du jubé est aujourd’hui conservé au Musée du Louvre. Ce jubé a beaucoup souffert durant les guerres de Religion entre 1548 et 1550 ; les bas-reliefs furent brisés. En 1628, la reine Anne d’Autriche fit monter un nouveau jubé en bois abritant les autels de la Vierge au Sud et de saint Sébastien au Nord. Ce jubé fut lui-même remplacé au début du XVIIIe siècle lors de la transformation du décor du chœur de Notre-Dame, évoquée en début de chapitre, par de grandes grilles de Caffiéri qui disparurent à la Révolution.

Sur la paroi Sud sont représentées les Apparitions du Christ (rarement aussi complètes dans l’iconographie du Moyen Âge) à Marie-Madeleine dans le jardin proche du Sépulcre, aux Saintes Femmes et à saint Pierre, aux disciples d’Emmaüs, à saint Thomas, et à diverses reprises aux apôtres réunis.

Les deux parties de la clôture sont d’un style différent. Les sculptures du Nord, les plus belles, sont les plus anciennes : la composition plus claire, les gestes et les attitudes plus calmes, les vêtements plus amples aux plis plus larges continuent la tradition de l’art monumental du XIIIe siècle. Au Sud, sauf peut-être dans les deux premières scènes, la composition est moins harmonieuse, les attitudes sont plus raides, malgré la recherche du détail curieux ou pittoresque, les plis des vêtements plus cassants, l’étoffe plus mince, l’effet général moins agréable. La technique même est différente : au Nord, les hauts reliefs sont encore appliqués sur le mur du fond auquel se rattachent les accessoires et qui soutient les dais et la corniche. Au Sud, les sculptures sont en plein relief, les dais soutenus par des groupes de colonnettes détachées ; le mur de fond pourrait ne pas exister. Le style de l’architecture du soubassement, des chapiteaux, des colonnettes, des corniches qui encadrent les scènes, marque aussi une différence d’époque d’exécution entre le Nord et le Sud. Dans les écoinçons de l’arcature au Nord sont sculptés des feuillages et des animaux monstrueux qui, par leur valeur décorative et par la beauté de leur exécution, rappellent les écoinçons de la porte de la Vierge à la façade occidentale. Au Sud les motifs décoratifs sont remplacés par des trèfles ajourés. La clôture du Nord est antérieure à celle du Sud et à celle qui entourait l’hémicycle du chœur, et dont il ne reste que quelques fragments conservés au Musée de l’Œuvre de Notre-Dame de Paris et au Musée du Louvre. La partie Nord de la clôture consacrée à l’enfance et à la vie du Christ a été exécutée de 1300 à 1318 sous la direction de Pierre de Chelles, qui construisit aussi le jubé. La partie Sud, les apparitions et le commencement de la partie tournante, l’histoire de Joseph sont l’œuvre de Jean Ravy, de 1318 à 1344, puis de Jean le Bouteiller, son neveu, de 1344 à 1351. Les couleurs ont été retrouvées par Caudron en 1840 et ravivées par Maillol.

Lors de la restauration du XIXe siècle[iv], Viollet-le-Duc, désirant revenir au style essentiellement gothique de l’édifice, supprima certaines des transformations effectuées par de Cotte, telles le revêtement des arcades gothiques par des colonnes classiques en marbre supportant des arcs en plein cintre. Il supprima aussi le maître-autel de de Cotte et préféra un autel de style médiéval.

Stalles du XVIIIe siècle.

Du chœur du XVIIIe siècle, il reste cependant encore les stalles et les sculptures que l’on voit derrière le maître-autel. Les stalles en bois sculpté encadrent le chœur des deux côtés. Sur les 114 initiales, il en reste 78, dont 52 hautes et 26 basses. Elles ont été réalisées au début du XVIIIe siècle par Jean Noël et Louis Marteau d’après les plans de René Charpentier et Jean Dugoulon. Les hauts dossiers des stalles sont ornés de bas-reliefs et séparés par des trumeaux décorés de rinceaux et des instruments de la Passion. De chaque côté, les stalles se terminent par une stalle archiépiscopale, surmontée d’un baldaquin avec des groupes d’anges sculptés par Dugoulon. L’une de ces deux stalles est réservée à l’archevêque, l’autre étant destinée à un hôte important. Le bas-relief de la stalle de droite représente le martyre de saint Denis, celui de gauche la guérison de Childebert Ier par saint Germain, évêque de Paris.

Pour s’adapter au nouveau rite catholique défini par le Concile de Vatican II, le chœur occupe désormais également la moitié orientale de la croisée du transept. Un autel a été commandé par l’archevêque monseigneur Jean-Marie Lustiger et occupait ce nouvel espace jusqu’à l’incendie de 2019, bien visible à la fois de la nef et des deux bras du transept. Il fut réalisé en 1989 par Jean Touret et Sébastien Touret. Il était surplombé d’une couronne de lumière (grand lustre à globes en forme de couronne). Cet autel fut remplacé[v] par un nouvel autel en bronze en forme de bol de Guillaume Bardet, tout comme la cathèdre et les sièges associés et l’ambon.

Vue de l’autel commandé lors d’une exposition de la Sainte Couronne. Il était entouré de la silhouette des quatre Évangélistes (Saint Mathieu, Saint Luc, Saint Marc et Saint Jean), ainsi que des quatre grands prophètes de l’Ancien Testament, Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, Daniel.Détruit lors de l’incendie, il est remplacé par l’ensemble liturgique de Guillaume Bardet.

À l’Est du chœur, non loin de l’abside on trouve toujours l’ancien maître-autel créé par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, avec, en arrière-plan, l’ensemble de Robert de Cotte rappelant le vœu de Louis XIII.

Le chœur est entouré de chapelles. Leur agencement a été modifié à la suite de l’incendie.

Décrivons les chapelles jusqu’en 2024.

En partant de la droite du chœur, il y a d’abord la sacristie « des messes », dont le fond correspond au bras occidental du cloître du Chapitre. La chapelle suivante contient le tombeau de Mgr Denys Affre qui fut tué en 1848, à l’entrée de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Il voulait calmer les émeutiers qui avaient dressé des barricades dans le faubourg, car l’armée avait apporté des canons sur la place de la Bastille pour enfoncer les barricades. Le général Cavaignac voulut dissuader l’archevêque d’y aller, mais Mgr Affre souhaitait parlementer afin d’éviter l’emploi de la force. Il fut applaudi sur la première barricade mais lorsqu’il arriva à la seconde, il reçut un impact d’arme à feu dans les reins et mourut deux jours après.

Puis il y a l’entrée de la Sacristie « du Chapitre » qui mène au Trésor de la cathédrale. Vient ensuite la Chapelle Sainte-Madeleine contenant la sépulture de Mgr Sibour. Ce dernier, comme Mgr Affre et Mgr Darboy, fut assassiné au XIXe siècle, poignardé par un prêtre à l’esprit dérangé (et destitué). Le gisant de Mgr Dubois, mort en 1929, se trouve dans le déambulatoire contre la clôture du chœur. Il a été réalisé par Henri Bouchard.

La Chapelle Saint Guillaume est la première des cinq chapelles rayonnantes de l’abside de la cathédrale. On y trouve le mausolée du lieutenant-général Henri Claude d’Harcourt par Jean-Baptiste Pigalle, ainsi que la Visitation de la Vierge de Jean Jouvenet, datée de 1716 et le monument de Jean Jouvenel des Ursins et de son épouse Michelle de Vitry (XVe siècle). Le thème de cette composition (« la réunion conjugale ») était défini dans le contrat passé entre le sculpteur et la comtesse le 1er juillet 1771.

Dans la chapelle suivante, Chapelle Saint Georges, se trouvent le tombeau de Mgr Georges Darboy (fusillé en 1871 avec 30 autres prêtres pris en otage par les Communards), œuvre de Jean-Marie Bonnassieux, ainsi qu’une statue de saint Georges. De 1379 à la Révolution, cette chapelle fut celle des cordonniers.

La troisième chapelle ou chapelle axiale de la cathédrale, est la Chapelle de la Vierge ou de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. On y trouve les statues d’Albert de Gondi, maréchal de France décédé en 1602, et de Pierre de Gondi, cardinal et évêque de Paris décédé en 1616. Sur un côté de la chapelle on peut remarquer une fresque du XIVe siècle représentant la Vierge et d’autres saints entourant l’âme d’un évêque, Simon Matifas de Bucy. Face à l’entrée de cette chapelle axiale, dans le déambulatoire, juste derrière le chœur, se trouve le gisant de l’évêque Simon Matifas de Bucy (mort en 1304).

Chasse-reliquaire de la Sainte couronne

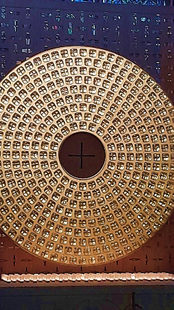

Notons que depuis 2024, la châsse-reliquaire[vi] de Sylvain Dubuisson est ajoutée, en direction du soleil levant dans la chapelle axiale. Il s’agit d’un grand retable de plus de trois mètres de haut sur plus de deux de large en bois de cèdre (le bois de la Croix), serti d’épines de bronze insérées dans des encoches de plus en plus larges pour laisser paraître la lumière colorée des vitraux. Au centre se trouvent douze cercles concentriques avec des cabochons en verre quadrangulaires sur fond d’or et une demi-sphère d’un bleu profond pour exposer la Couronne d’épines à certaines occasions. Le reste du temps, elle est abritée dans un coffre-fort dissimulé à la base du reliquaire en marbre. La fabrication de la châsse-reliquaire a été confiée aux Ateliers Saint-Jacques & Fonderie de Coubertin, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, pour le travail du bois, de la fonderie, de la pierre et du métal, et au maître verrier Olivier Juteau pour les cabochons.

La quatrième chapelle ou Chapelle Saint Marcel, contient les tombeaux de Mgr du Belloy, cardinal, par Louis Pierre Deseine et de Mgr de Quélen, œuvre d’Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume.

Enfin la dernière des chapelles absidiales ou Chapelle Saint-Louis abrite le tombeau du cardinal de Noailles sculpté par Geoffroy-Dechaume. Les dernières chapelles entourant le chœur sont les chapelles latérales Nord : dans la Chapelle Saint-Germain on peut voir le tombeau de Mgr de Juigné (décédé en 1809), sculpté d’après les plans de Viollet-le-Duc.

Enfin dans la chapelle suivante qui précède la Porte Rouge, ou Chapelle Saint Ferdinand, on trouve les mausolées de Mgr de Beaumont (mort en 1781) et du maréchal de Guébriant (mort en 1643). On peut aussi y voir le priant du cardinal Morlot (mort en 1862).

Depuis le 8 décembre 2024, une nouvelle organisation des 29 chapelles de la cathédrale fut décidée par l’archevêque de Paris[vii].Certaines ont conservé leur nom d’origine, d’autres portent un nouveau nom, pour évangéliser à tous les niveaux, avec au Nord, « l’allée de la Promesse« , chaque chapelle ayant reçu une figure de l’Ancien Testament et un thème. « Dès les commencements, Dieu promet la réconciliation et le relèvement de l’humanité après le péché originel », peut-on lire en visitant ; puis, « Cette promesse oriente l’attente d’Israël vers le Sauveur ». L’ancienne chapelle des Fonts baptismaux est ainsi dédiée à Noé qui permit la première annonce du salut de la création. De même, l’ancienne chapelle St Charles devient dédiée à Abraham, le premier croyant et témoin d’une bénédiction promise à tous. Ensuite, Moïse (ancienne chapelle « Enfance Missionnaire »), à travers les eaux de la mort, « conduit le peuple de Dieu de l’esclavage à la liberté » en passant par les eaux de la mort. Isaïe (anciennement chapelle Saint-Vincent-de-Paul) annonce un Serviteur de Dieu dont les épreuves sauvent l’humanité. Les psaumes de David (anciennement Notre-Dame de Guadalupe, déplacée dans le déambulatoire) sont alors signes d’espérance d’une vie plus forte que la mort. Salomon (anciennement chapelle Saint-Landry) guide la sagesse humaine vers celle de Dieu ; Élie (anciennement chapelle Sainte-Clotilde) annonce l’imminence de la venue du Messie en vue d’une réconciliation définitive.

Au Sud, renommé « allée de la Pentecôte », les chapelles sont dédiées aux dons de l’Esprit saint. Ces chapelles portent désormais pour une grande partie le nom de saints parisiens (Thomas d’Aquin – anciennement chapelle Sainte-Anne- pour le don d’intelligence ; sainte Clotilde – anciennement chapelle Saint-Pierre – inspiratrice du baptême de Clovis, qui fit de Paris sa capitale, pour le don de conseil ; saint Vincent de Paul – anciennement chapelle Saint-Joseph- pour l’esprit de service ; sainte Geneviève (la même qu’avant), patronne de Paris, pour l’esprit de force, saint Denys (anciennement chapelle Saint-François-Xavier), premier évêque de Paris, pour l’esprit de mission et une à saint Paul Chen (anciennement chapelle Saint-Éloi), martyr de la Sainte Enfance, dont les reliques furent rapatriées de Chine à Notre-Dame, pour l’esprit d’unité ; enfin, saint Joseph (anciennement chapelle du Sacré-Cœur), pour la crainte de se laisser séparer de Dieu par le péché (d’où la présence du confessionnal).

Une chapelle consacrée aux chrétiens d’Orient, inaugurée le 25 mai 2025 pour la Journée mondiale des chrétiens d’Orient, car l’archevêque de Paris est l’ordinaire des catholiques des Églises orientales (melkite, syriaque, copte, éthiopienne, malabar, etc.) qui n’ont pas leur propre évêque en France, contrairement aux Arméniens, maronites et Ukrainiens catholiques.

Les chapelles dédiées à saint Germain, à saint Ferdinand, à saint Marcel, à saint Guillaume et à saint Martin et Notre-Dame de Czestochowa sont conservées.

Les lustres et la couronne de lumière

Au Moyen Âge, on appelait lampesier ou lampier un lustre en forme d’anneau souvent de large diamètre, portant des petits godets à huile munis de mèches, et suspendu par une ou plusieurs chaînes, ordinairement trois. Il pouvait être en fer, en bois ou encore en argent ou en cuivre. Ces lampiers portaient parfois un grand nombre de godets ou de chandelles de cire : on les appelait alors couronnes de lumière. Elles étaient allumées à l’occasion des grandes fêtes et autres solennités. Les cathédrales majeures, dont Notre-Dame, en étaient pourvues. Ces couronnes étaient richement ornées : faites de cuivre doré, on leur adjoignait des émaux, des boules de cristal, des dentelles de métal et d’autres ornements destinés à leur donner un aspect éblouissant. Ces couronnes de lumière n’avaient pas pour seules fonctions celles d’éclairer et d’enjoliver le sanctuaire en brillant de mille feux, elles avaient aussi une fonction religieuse : elles représentaient aux jours de fête la lumière du Christ éclairant le monde.

Au XIXe siècle, Notre-Dame de Paris avait perdu sa grande couronne de lumière et Viollet-le-Duc avait notamment pour mission de reconstituer le mobilier gothique du sanctuaire. Il s’attacha à élaborer les dessins d’une nouvelle couronne dans le style gothique. La couronne de lumière la plus récente est à deux rangs, surmontée de tourelles en cuivre doré. Elle a été exécutée par l’orfèvre Placide Poussielgue-Rusand. Pendue normalement à la croisée du transept, elle a été déposée en 2007 et fut installée à la basilique Saint-Denis.

Les autres lustres de la nef de la cathédrale sont en bronze doré et datent de la même époque. Si l’éclairage « historique » mis en place par Viollet-le-Duc est toujours présent (lustres et appliques), celui-ci, insuffisant de nos jours, fut progressivement transformé (en particulier avec l’arrivée de l’électricité à la cathédrale en avril 1904) et complété dans les années soixante-dix et quatre-vingt par des ensembles de projecteurs, notamment l’éclairage de la clôture du chœur de la cathédrale en 2006, et une campagne de modernisation et fiabilisation entre novembre 2011 et mars 2012.

A la suite de l’incendie, la couronne de lumière du cardinal Lustiger ne fut pas remplacée, mais tout l’éclairage fut repensé, modernisé, et les candélabres en bronze doré furent restaurés.

Les cloches

En 1769, la cathédrale contenait huit cloches dans la tour Nord, deux bourdons dans la tour Sud (Emmanuel et Marie) et sept cloches dans la flèche. Les huit cloches de la tour Nord ainsi que le bourdon Marie furent descendus et fondus entre 1791 et 1792 pour fabriquer des canons pour les armées révolutionnaires. Seul le bourdon Emmanuel dans la tour Sud a échappé à sa destruction ; il fut remis en fonction en 1802. La grande cloche dont parle François Villon dans son Grand Testament, daté de 1461, avait été donnée en 1400 à la cathédrale par Jean de Montaigu, frère de l’évêque de Paris, qui l’avait baptisée Jacqueline, du nom de sa femme. Jacqueline fut refondue une première fois en 1680 puis, une nouvelle fois en 1682 par Florentin Le Guay. Le parrain de la cloche fut le roi Louis XIV et la marraine, son épouse Marie-Thérèse d’Autriche. C’est pourquoi on lui donna le nom Emmanuel-Louise-Thérèse, du nom d’un des petits-fils de Louis XIV, à moins qu’il ne s’agisse du chanoine Emmanuel qui avait supervisé la fonte de la cloche.

Comme en atteste son inscription, une dernière refonte de la cloche fut réalisée en 1685 par les maîtres fondeurs Chapelle, Gillot et Moreau car elle ne s’accordait pas avec les autres cloches. Et tandis que Jacqueline ne pesait que 7 500 kilogrammes, Emmanuel en pesait près du double, soit 13 320 kilogrammes, le battant à lui seul pesant 490 kilogrammes. Sonnant en fa dièse (fa# 2), cette cloche est considérée par bien des campanologues comme l’une des plus belles en Europe et n’est sonnée qu’en de rares occasions (à Noël, à Pâques, à la Pentecôte, à l’Assomption ou encore pour la mort du Pape). Elle a un diamètre à la base de 2,62 m, une hauteur réputée identique et une épaisseur maximum de 21 cm.

En 1856, quatre cloches, appelées les Benjamines, furent réalisées par la fonderie Guillaume et Besson à Angers et installées dans la tour Nord. Elles ont accompagné la vie religieuse et patriotique parisienne pendant plus de 150 ans. Mais mal accordées et usées prématurément, elles furent descendues le 20 février 2012 avec un treuil, à travers une succession d’oculi, jusque sur les dalles du narthex, pour ensuite être entreposées. Il était prévu de les fondre, mais cela provoqua des contestations de personnes voulant les préserver, notamment d’une communauté religieuse proposant de leur offrir une deuxième vie. Propriété de la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, elles furent finalement exposées rue du Cloître-Notre-Dame, à proximité de la cathédrale à partir du 18 février 2014. Pour les 850 ans de la cathédrale, le conseil de fabrique de la cathédrale avait décidé de recréer la sonnerie de 1769. Les cloches ont été coulées par la fonderie Cornille-Havard à Villedieu-les-Poêles, le second bourdon a été réalisé le 14 septembre 2012 par la fonderie Royal Eijsbouts, aux Pays-Bas. Elles ont été bénies le 2 février 2013 par le cardinal André Vingt-Trois. La première sonnerie a eu lieu la veille du dimanche des Rameaux, le 23 mars 2013.

En 2016, d’importants travaux de restauration du bourdon Emmanuel furent réalisés et le bourdon se tut pendant 18 mois.

Cet ensemble campanaire était complété par trois cloches situées dans la flèche de la cathédrale. A l’heure où ces lignes sont écrites, on ne sait toujours pas ce qu’il en reste. Leur installation eut lieu en 1867. Elles sonnaient le sol 3, le sib 3 et le ré 4. Elles avaient été munies, en 2012, de marteaux commandés électroniquement leur permettant de sonner en « fausse volée » (la cloche sonne sans bouger, un marteau vient la frapper avec une cadence réglée, imitant ainsi le balancement de la cloche). Jusqu’au 23 mars 2013, les deux plus petites sonnaient alors les messes, à défaut d’autres cloches. Ensuite, ces trois cloches sonnaient l’élévation avec celles du comble lors des grands offices ; elles pouvaient jouer des mélodies en accord avec les dix cloches des tours, et la plus petite, la cloche dite « du Chapitre », sonnait trois minutes au début de chaque office directement lié au Chapitre.

Enfin, trois petits timbres d’horloge (de forme hémisphérique) sonnant le la 4, le do# 5 et le ré 5, étaient installés dans les combles. Ils tintaient lors des offices pendant la consécration et n’étaient pas audibles de l’extérieur. Ils servaient jadis à sonner les quarts et les heures ; ils avaient retrouvé cet usage une fois par an, pour sonner minuit lors de la nuit de Noël, et lancer la procession de la Solennité de la Nativité du Seigneur.

Le Trésor de Notre-Dame de Paris et la sacristie du Chapitre.

Les inventaires de 1343 et 1416 ne mentionnent pas les salles primitives qui abritaient le premier Trésor de Notre-Dame de Paris, utilisé comme réserve monétaire en cas de besoin. Les rois de France en vendirent des pièces ou les firent fondre en période de crise ou de guerre. Pillé en 1793, le Trésor fut reconstitué à partir de 1804, avec notamment la remise à l’archevêché de Paris des reliques de la Sainte-Chapelle puis il fut enrichi par des dons et des commandes du Chapitre.

Le Trésor actuel de Notre-Dame de Paris est exposé dans le bâtiment néogothique de la Sacristie du Chapitre, construit de 1840 à 1845 sous la direction de Lassus et Viollet-le-Duc et situé au Sud du chœur de la cathédrale. On y accède par une des chapelles latérales droites du chœur. On peut y voir notamment des pièces prestigieuses comme la Couronne d’épines et d’autres reliques de la Passion du Christ, ostensoirs et reliquaires, un grand lutrin à la baroque envolée ou une collection de 258 camées à l’effigie de tous les papes depuis saint Pierre jusqu’à Pie IX..

Dans les années 1830, la construction d’une nouvelle Sacristie du Chapitre s’imposait.

En effet, le bâtiment précédent, construit par Soufflot en 1758 et gravement endommagé lors des émeutes du 29 juillet 1830, fut pillé et détruit le 14 février 1831 avec le palais archiépiscopal. Le budget de 2 650 000 francs voté par l’Assemblée nationale en 1845 pour la restauration de la cathédrale, incluait normalement aussi la construction de cette sacristie pour un montant de 665 000 francs de gros œuvre. Or, l’édification la cathédrale s’avéra bien plus coûteuse, le sous-sol très instable nécessitant des fondations profondes de 9 mètres. Viollet-le-Duc opta pour un style du XIIIe siècle, cohérent avec le chevet de la cathédrale. La sacristie est reliée à la cathédrale par deux bras parallèles enserrant un espace affecté à un petit cloître carré, le cloître du Chapitre.

Les vitraux avaient été prévus incolores au départ, mais Prosper Mérimée ayant souligné les inconvénients de cette absence de coloration, on en vint rapidement à mettre en place des vitraux de couleur. Ceux de la salle principale de l’édifice qui représentent une série d’évêques de Paris furent exécutés par Maréchal de Metz.

Les arcatures des galeries du cloître possèdent dix-huit verrières dont les vitraux sont de couleurs plus pastelles, œuvre d’Alfred Gérente d’après les dessins de Louis Steinheil. Ces verrières représentent la vie de sainte Geneviève, patronne de la ville de Paris. On peut voir au bas de chaque vitrail une inscription latine décrivant la scène. Seules les six dernières scènes de la vie de la sainte se trouvant dans le couloir d’accès au Trésor peuvent être admirées par les visiteurs. Au sommet de la principale verrière du cloître, se trouve un vitrail représentant le Couronnement de la Vierge.

Les pièces principales exposées du Trésor sont les reliquaires de la Sainte Couronne d’Épines et d’un fragment de la Croix du Christ, ainsi qu’un clou de cette dernière. Ne sont présentés au public que les reliquaires offerts au XIXe siècle, notamment par Napoléon Ier et Napoléon III, les pièces plus anciennes ayant été pillées, dispersées ou détruites. La Croix Palatine s’y trouve depuis 1828. On la nomme ainsi parce qu’elle a appartenu à la princesse Palatine Anne de Gonzague de Clèves morte au XVIIe siècle. On y trouve une lame en or avec inscription en grec attestant que le fragment a appartenu à l’empereur byzantin Manuel Ier Comnène, mort en 1180. Il convient aussi de remarquer l’ancien reliquaire de la Sainte Couronne d’Épines, qui fut créé en 1804 par Charles Cahier. Selon la tradition, la Couronne d’Épines fut acquise par saint Louis, roi de France, auprès de Baudouin II de Courtenay, dernier empereur latin de Constantinople. Elle est exposée durant le carême et la Semaine Sainte. Lors de la restauration de 1845 effectuée par l’équipe de Viollet-le-Duc, la création d’une nouvelle châsse-reliquaire pour la Couronne d’Épines s’imposa. Ce nouveau reliquaire, en bronze et argent dorés, diamants et pierres précieuses, date de 1862. Il a une hauteur de 88 cm pour une largeur de 49 cm. Il fut réalisé par l’orfèvre Placide Poussielgue-Rusand d’après le dessin de Viollet-le-Duc, le même qui exécuta la Couronne de lumière de la cathédrale. Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume a collaboré à sa réalisation pour la sculpture des figures.

Le trésor contient aussi des reliques de saint Louis : des vêtements, un fragment de sa mâchoire et d’une côte. Il existe de nombreux manuscrits précieux et des livres imprimés que l’on peut voir exposés dans les couloirs, une belle collection d’ornements sacerdotaux dont le Grand lutrin de Notre-Dame, des souvenirs de Viollet-le-Duc et de son travail de restauration, des trois archevêques assassinés (monseigneur Affre, monseigneur Sibour et monseigneur Darboy), ainsi que de Paul Claudel et de sa conversion dans l’enceinte de Notre-Dame. Dans la salle principale, se trouve notamment une Vierge à l’Enfant, offerte à la cathédrale par le roi Charles X en 1826, œuvre d’Odiot, ainsi qu’une vaste collection d’objets du culte (ciboires, burettes, aiguières, etc.). Parmi les objets antérieurs à la Révolution, rassemblés dans un meuble spécialement dessiné par Viollet-le-Duc, se trouve une très belle croix en ébène et cuivre, avec Christ en ivoire. Ce petit chef-d’œuvre est attribué à François Girardon. Parmi les œuvres les plus récentes, on peut admirer une cuve baptismale et son aiguière ainsi qu’un chandelier pascal, œuvres du sculpteur et orfèvre Goudji (1986). Lors des JMJ de 1997, Jean-Paul II utilisa cette cuve baptismale : dès lors, l’image du baptême des catéchumènes dans la cuve baptismale de Goudji fit le tour du monde.

A la fin de cette description, on ne peut être qu’admiratif devant le travail des bâtisseurs, mais aussi devant celui des « reconstructeurs », des restaurateurs, des artistes. Le travail achevé est splendide et élève l’âme. Il permet d’enrichir la symbolique que nous présenterons au prochain article.

Je me permets à ce stade d’émettre une réserve qui n’engage que moi et est très subjective, sur le parti-pris retenu quant à l’esthétique de l’autel et de la cuve baptismale, de l’ambon et de la cathèdre, du tabernacle, voire de la chasse reliquaire : la sobriété et le dépouillement recherchés ici invitent à la prière, c’est vrai ; mais il me semble qu’ils eurent été en parfaite harmonie dans un lieu de style roman, inspiré par la philosophie de Platon, christianisée par St Augustin. En revanche, dans un lieu gothique, influencé par Aristote, dont la philosophie fut christianisée par St Thomas d’Aquin, et aussi par la théologie de la lumière, recherchant l’élévation, l’expérimentation, l’ouverture, pour découvrir une « religion de la Joie », et enfin par Viollet-le-Duc dans une moindre mesure, un style plus travaillé et élancé aurait été préférable et plus cohérent.

Cette remarque permet d’ouvrir la réflexion sur la symbolique au prochain article.

[i] Photos : Stéphane Brosseau

[ii] La notion même de chant polyphonique est apparue très progressivement à partir des IXe et Xe siècles, dans quelques monastères ou églises disséminés à travers le royaume. L’art de la polyphonie prit appui, dès son origine, sur le chant grégorien (on devrait plutôt dire carolingien, car Charlemagne fit venir du Vatican des chantres, qui adaptèrent leur façon de chanter selon un usage qui plut à Charlemagne, mais cela n’a rien à voir avec saint Grégoire) ; il s’agit d’une monodie liturgique de l’Église catholique. Notons que nous sommes là aux sources de la musique codifiée, c’est-à-dire que l’on peut retranscrire et transmettre, puisque les notes de musique actuelles sont issues d’un chant religieux, plus précisément l’hymne à St Jean-Baptiste. C’est Guido d’Arezzo, moine bénédictin mort vers 1050, à Arezzo, entre Sienne et Florence, qui les a nommées en utilisant les initiales des sept phrases composant l’hymne :

«Ut queant laxi,

Resonare fibris,

Mira gestorum,

Famuli tuorum,

Solve polluti,

Labii reatum,

Sancte Johannes.»

À l’abbaye Saint-Martial de Limoges, cette technique d’amplification de la monodie grégorienne se développa particulièrement au cours des XIe et XIIe siècles. Aux XIIe et XIIIe siècles, ces pratiques, qui avaient fait naître une conception entièrement nouvelle de l’art musical, connurent un épanouissement, plus significatif encore, au sein du chœur de Notre-Dame, grâce à des interprètes/compositeurs nommés Léonin ou Pérotin, de l’École de Notre-Dame de Paris. Cet art se développa alors suffisamment pour déterminer ensuite tout l’avenir de la musique européenne, religieuse aussi bien que profane.

Jusqu’à la Révolution, à Notre-Dame comme ailleurs, l’assemblée des chanoines, en nombre important, employait un personnel hautement qualifié qui était chargé des parties chantées dans les différents offices, c’est-à-dire, avant tout, du chant grégorien. Un soutien instrumental n’avait pas lieu d’être pour ce répertoire monodique et, dans le cas d’une exécution polyphonique, celle d’un motet par exemple, la transmission du texte mise en forme et amplifiée par le chant était essentielle, si bien que l’accompagnement n’était pas non plus une nécessité constante, même après l’invention de la basse continue au XVIIe siècle. Les interventions de l’orgue (qui se développa surtout à partir du XIVe siècle) répondaient en partie au besoin de soulager les choristes (appelés également chantres). La plupart du temps, il dialoguait donc avec eux ou intervenait seul (souvent en développant ce qui était chanté, en improvisant sur le clavier à partir des motifs mélodiques), mais il n’accompagnait pas les chantres.

L’accompagnement instrumental régulier consistait d’abord en un doublage et donc en une amplification du timbre des voix. Il est assez difficile de savoir avec précision ce qui se pratiquait au Moyen Âge, dans ce domaine. On sait cependant que jusqu’à la Révolution française et au-delà, ce soutien revint à des instruments de basse en usage à partir de la fin du XVIe siècle : serpent (remplacé par l’ophicléide dans le courant du XIXe siècle), mais aussi basson. Avec la basse de viole (remplacée par le violoncelle dans le courant du XVIIIe siècle, puis par la contrebasse dès la fin du siècle et au XIXe siècle), ils pouvaient aider les choristes à chanter parfaitement juste. On trouve actuellement quelques-uns de ces instruments conservés au Musée Notre-Dame.

Les membres du Chapitre étaient nombreux et le budget consacré à la musique était conséquent. En 1790 à Notre-Dame de Paris, au moment de la dissolution des Chapitres ecclésiastiques par la Révolution, on comptait cinquante et un chanoines, plus de 180 ecclésiastiques auxquels s’ajoutaient quatorze chantres professionnels et une maîtrise de douze enfants (à l’époque, uniquement des garçons). Le maître du chœur et des enfants était appelé « maître de musique » (actuellement, depuis 1830 environ, on dit « maître de chapelle »). Il dirigeait le chœur et enseignait la musique aux enfants au sein de l’école maîtrisienne, puisqu’il était nécessaire de les former afin qu’ils puissent chanter la voix de « dessus » (c’est-à-dire de soprano) dans le chœur (les femmes n’étant pas admises). Ces maîtres étaient aussi compositeurs. Un des plus célèbres maîtres de Notre-Dame est André Campra, en place de 1694 à 1700. De même que les principaux choristes, ces maîtres pouvaient devenir chanoines (généralement de rang inférieur) et même prêtres, tout en poursuivant leur carrière professionnelle. Leur position de musiciens d’église les incitait à cumuler différentes fonctions. Quel que soit leur statut, tous avaient « voix au chapitre », y compris les enfants ; cette expression est restée dans la langue française.

Mais après la Révolution, par manque d’argent et donc d’effectif, un orgue de chœur devint nécessaire.

Un premier instrument, qui ne prit, semble-t-il, jamais place dans le chœur, fut commandé en 1839 pour la maîtrise de la cathédrale. Construit par la maison Daublaine et Callinet, il fut vite jugé insuffisant pour le chœur de Notre-Dame. Il fut vendu à la paroisse de Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn en 1842. Il a été classé au titre des monuments historiques le 11 mai 1977. Un nouvel instrument, également créé par la maison Daublaine et Callinet, fut installé le 30 avril 1841. Il était placé à gauche de la Pietà de Nicolas Coustou. Pourvu d’un buffet de style néogothique, l’orgue disposait de deux claviers, et d’un pédalier. Il fut entendu pour la première fois le 2 mai 1841 à l’occasion du baptême du comte de Paris. Mais en 1857, les travaux de restauration de la cathédrale impliquant la modification du mobilier de Notre-Dame redessiné par Viollet-le-Duc, ont fait disparaître cet instrument, vendu à l’église Saint-Étienne de Roanne. En 1863, on installa un orgue de Joseph Merklin dans un buffet gothique dessiné par Viollet-le-Duc. Il fut plusieurs fois modifié et restauré. On l’installa au-dessus des stalles du côté Nord du chœur. De restauration en restauration, il fut jugé irrécupérable en 1966, et remplacé en 1969 par l’orgue actuel créé par Robert Boisseau.

[iii] Commentaires inspirés du site de Notre-Dame de Paris.

[iv] Commentaires inspirés de l’article de l’encyclopédie en ligne consacré à Notre-Dame.

[v] Cf. https://www.culture.gouv.fr/fr/actualites/special-notre-dame-6-6-un-amenagement-interieur-entre-modernite-et-simplicite

[vi] https://www.culture.gouv.fr/fr/actualites/special-notre-dame-6-6-un-amenagement-interieur-entre-modernite-et-simplicite

[vii] https://fr.aleteia.org/2024/12/04/j-3-on-connait-le-nom-des-29-chapelles-de-notre-dame-de-paris