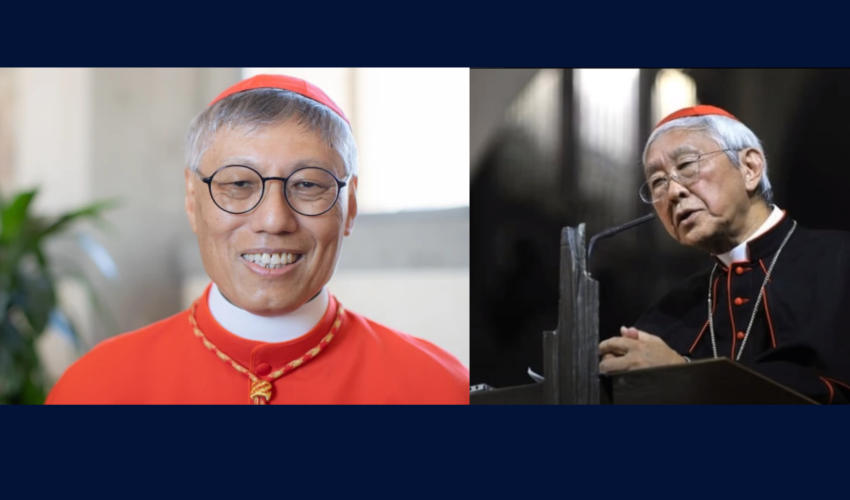

Les déclarations récentes du cardinal Stephen Chow Sau-yan, jésuite et évêque de Hong Kong, ont suscité une vive controverse dans le monde catholique. En affirmant que la Chine souhaite maintenir intacte la liberté religieuse dans le territoire, il s’oppose frontalement à la lecture de son prédécesseur, le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, figure emblématique de la résistance aux pressions de Pékin.

Lors d’une intervention en Australie, le cardinal Chow a invité les fidèles à “venir voir par eux-mêmes” qu’aucune persécution religieuse n’existerait à Hong Kong.

Selon lui, le gouvernement chinois chercherait à respecter la liberté de culte dans l’ancienne colonie britannique, essentielle pour son rayonnement international. Tout en reconnaissant ne pas partager l’idéologie athée des communistes, il a appelé à considérer les membres du Parti comme des êtres humains “en quête d’amour et de respect”. Le cardinal est allé jusqu’à relativiser la situation du cardinal Zen, aujourd’hui âgé de 93 ans, estimant que son procès et sa condamnation en 2022 avaient été exagérément décrits par les médias occidentaux. “Pas un seul jour de prison, pas un seul jour d’assignation à résidence”, a-t-il affirmé.

Cette lecture tranche radicalement avec celle du cardinal Zen, empêché de s’exprimer librement par les autorités de Hong Kong mais reconnu dans le monde entier pour son courage. Bien qu’il ne puisse plus s’exprimer librement, son expérience personnelle témoigne des pressions croissantes exercées sur l’Église. Le cardinal Zen a vu son passeport confisqué, ses initiatives étouffées, et il est réduit au silence par la loi sur la sécurité nationale de 2020 et ses prolongements de 2025.

Le cardinal s’est toujours élevé contre la “sinisation” forcée de la foi catholique, qui se traduit par une réécriture des programmes scolaires religieux, l’intégration de valeurs socialistes dans la catéchèse, et des menaces contre les prêtres qui prêchent des homélies jugées “séditieuses”. À ses yeux, la détention du magnat catholique Jimmy Lai et la censure croissante sont des signes clairs d’une persécution voilée mais réelle.

La divergence entre Chow et Zen illustre deux approches opposées : l’une, tournée vers le dialogue avec Pékin au risque d’apparaître comme un gage donné au régime, l’autre, fidèle à la vérité des faits et prête à dénoncer l’injustice malgré les sanctions. Des observateurs estiment que le cardinal Chow parle avec une liberté relative, sachant que Zen n’a plus la possibilité de contredire publiquement ses propos. Pourtant, la réalité sur le terrain , arrestations de militants, musellement des prêtres, pressions sur les écoles catholiques ,alimente la crainte que la liberté religieuse à Hong Kong ne soit désormais qu’un souvenir.

Lire aussi

Face à cette fracture interne, plusieurs voix demandent au Saint-Siège d’intervenir plus clairement. Certains analystes, comme George Weigel, reprochent au cardinal Chow son silence sur le cas de Jimmy Lai et son absence de soutien aux catholiques persécutés. D’autres, comme Nina Shea, appellent le pape à prendre la parole avec fermeté pour protéger l’Église de Hong Kong d’une collaboration forcée avec l’appareil de propagande du Parti communiste. La confrontation entre les deux cardinaux ne se résume donc pas à une simple divergence d’analyse. Elle révèle le dilemme plus large de l’Église face à la Chine : choisir entre le compromis prudent ou la dénonciation prophétique, au risque de la répression.

L’histoire récente de Hong Kong donne un éclairage supplémentaire à cette controverse. Lorsque le territoire est revenu sous souveraineté chinoise en 1997, Pékin avait promis de maintenir le principe “un pays, deux systèmes” pour cinquante ans, en vertu de la Déclaration conjointe sino-britannique. Or, depuis une décennie, ce principe a été progressivement vidé de sa substance. La loi sur la sécurité nationale imposée en 2020, puis renforcée en 2025, a introduit des restrictions sévères à la liberté d’expression et de religion. Les prêtres sont désormais menacés de lourdes peines s’ils refusent de trahir le secret de la confession dans le cadre d’affaires qualifiées de “trahison”, et les écoles catholiques doivent intégrer des éléments de propagande socialiste dans leur enseignement religieux.

Dans ce contexte, les profils des deux cardinaux apparaissent en clair-obscur. Le cardinal Joseph Zen, ordonné évêque en 1996 puis créé cardinal en 2006 par Benoît XVI, est connu comme le “lion de Hong Kong”. Défenseur des droits de l’homme et de la liberté religieuse, il a pris des positions fermes contre la répression de Pékin, soutenant les étudiants et les militants pro-démocratie. Son autorité morale dépasse largement les frontières de la Chine. Le cardinal Stephen Chow, jésuite, formé dans un climat académique marqué par la psychologie et l’éducation, s’est imposé comme un pasteur soucieux de réconciliation et de dialogue. Moins conflictuel que son prédécesseur, il cherche à maintenir une certaine marge de manœuvre pour l’Église locale, mais ses prises de position sont perçues comme trop conciliantes.

Le cas de Jimmy Lai illustre cette fracture. Fondateur du quotidien Apple Daily, ce catholique fervent est détenu depuis 2020 pour “conspiration avec des forces étrangères”. Son procès-fleuve a duré plus de cinq mois et un verdict est encore attendu. Symbole de la liberté de la presse et de la résistance, il incarne pour beaucoup le prix payé par les chrétiens et les démocrates de Hong Kong.

Alors que le cardinal Zen a manifesté son soutien clair à Jimmy Lai, le cardinal Chow est critiqué pour son silence.

La controverse s’inscrit aussi dans le cadre plus vaste des relations entre Rome et Pékin. Depuis 2018, un accord provisoire sur la nomination des évêques a été signé entre le Saint-Siège et la Chine, renouvelé malgré son opacité et ses effets limités. Pékin y voit une victoire diplomatique et un moyen de contrôler davantage l’Église, tandis que nombre de catholiques y perçoivent une concession risquée. Le silence relatif du Vatican sur la situation de Hong Kong alimente l’inquiétude des fidèles, qui craignent que le dialogue diplomatique ne se fasse au détriment de la vérité.Enfin, la confrontation entre Chow et Zen soulève une question plus spirituelle. L’Église doit-elle s’adapter au pouvoir politique pour préserver sa présence, ou parler prophétiquement au risque de la persécution ? L’histoire offre de nombreux précédents, de saint Athanase s’opposant à l’arianisme malgré les exils, à saint Jean-Paul II résistant pacifiquement au communisme. Dans cette perspective, le cardinal Zen apparaît comme une figure de courage évangélique, tandis que les choix du cardinal Chow s’inscrivent dans une logique de prudence diplomatique.

Ce débat ne se limite donc pas à Hong Kong. Il reflète un enjeu universel pour l’Église : comment rester fidèle à la mission d’annoncer le Christ sans compromis, tout en affrontant les régimes qui cherchent à la réduire au silence.