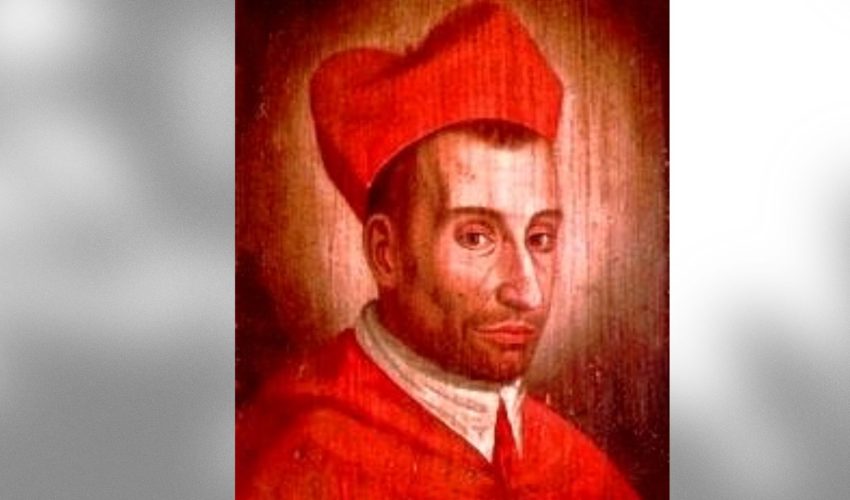

Archevêque de Milan (+ 1584)

Fils cadet d’une noble famille italienne, Charles Borromée (1538-1584) aurait pu se contenter d’une existence brillante. Neveu du pape Pie IV, il fut nommé cardinal à 22 ans, recevant d’immenses revenus et de nombreuses charges ecclésiastiques. Pourtant, loin de se laisser séduire par le luxe ou les honneurs, il fit preuve d’une étonnante rigueur intérieure.C’est au service de l’Église qu’il consacra toute son intelligence et son énergie, participant activement à la reprise du Concile de Trente, interrompu depuis huit ans. À la mort de son frère aîné, il renonça à une vie mondaine pour recevoir l’ordination sacerdotale. Son ministère prit alors une tournure résolument pastorale : il réforma le clergé, fonda des séminaires pour la formation des prêtres et visita sans relâche les paroisses de son vaste diocèse.

Sa charité se manifesta de manière éclatante lors de la peste de 1576 : il refusa de fuir Milan, soignant lui-même les malades, encourageant le clergé à devenir infirmier, et priant avec le peuple pour la fin du fléau. À ceux qui lui demandaient de ménager sa santé, il répondait : « Pour éclairer, la chandelle doit se consumer. »

Saint Charles Borromée reste aujourd’hui un modèle d’évêque réformateur, uni au Christ et à son peuple par le service et la prière.Le 4 novembre 2010, à l’occasion du quatrième centenaire de la canonisation de saint Charles Borromée, Benoît XVI adressa un message au cardinal Dionigi Tettamanzi, alors archevêque de Milan. Le pape y soulignait l’actualité spirituelle de ce grand pasteur :

« Charles Borromée vécut dans une période difficile pour le christianisme, une époque sombre, pleine de divisions et d’affaiblissement de la foi. Mais il ne se contenta pas de se lamenter : pour changer les autres, il commença par réformer sa propre vie. »

Le pape rappelait que le cardinal milanais avait compris qu’une réforme authentique devait partir des pasteurs eux-mêmes, et qu’elle ne pouvait s’enraciner que dans la centralité de l’Eucharistie, la fidélité au Pape et la spiritualité de la croix.Durant la peste, Charles Borromée resta parmi son peuple, le servant avec les « armes de la prière, de la pénitence et de l’amour ». Sa charité, expliquait Benoît XVI, découlait de sa contemplation du Christ présent à l’autel :

« C’est de l’Eucharistie, cœur de toute communauté, qu’il faut tirer la force d’éduquer et de combattre pour la charité. »

Le Saint-Père exhortait enfin les jeunes à suivre son exemple :

« À l’exemple de Charles Borromée, vous pouvez faire de votre jeunesse une offrande au Christ et au prochain. Si vous avez l’audace de croire dans la sainteté, vous serez le principal trésor de l’Église. » Quatre siècles après sa canonisation, saint Charles Borromée demeure une figure de sainteté exigeante, un modèle de réforme intérieure et de fidélité ecclésiale. Son message traverse le temps : la lumière du Christ se transmet à travers les pasteurs qui, à l’image de la chandelle, se consument pour éclairer le monde.

Avec nominis