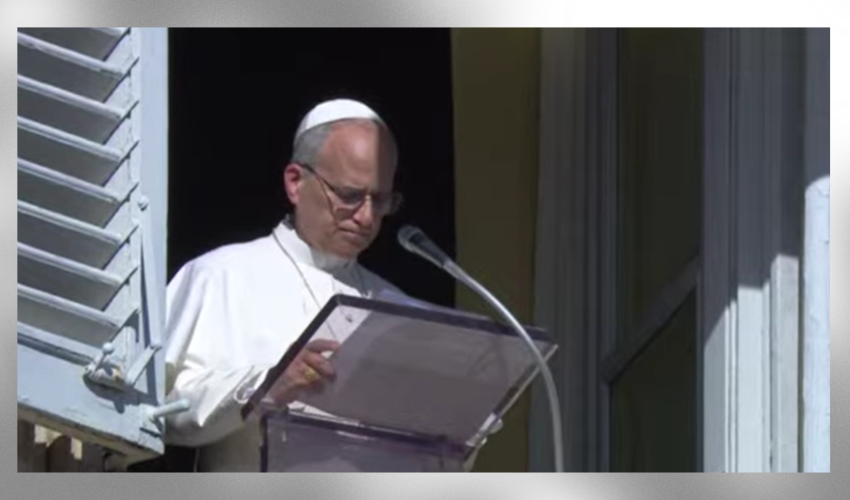

Ce dimanche 9 novembre 2025 le pape Léon XIV a de nouveau offert une méditation sur le mystère du Christ et la vocation de l’Église. Ses deux interventions, lors de l’Angelus et de son homélie, l’une contemplative et l’autre plus pastorale, s’unissent dans une même intuition théologique : le Christ ressuscité est le centre vivant de l’Église, et c’est sur Lui que se fonde, dans la patience et la fidélité, toute véritable vie de foi.

Dans sa prière de l’Angélus, le Saint-Père a donc rappelé que le cœur de la foi chrétienne réside dans la reconnaissance du Christ comme sanctuaire véritable de Dieu et unique source du Salut : « Le véritable sanctuaire de Dieu est le Christ mort et ressuscité. Il est l’unique médiateur du salut, l’unique Rédempteur, Celui qui, en s’unissant à notre humanité et en nous transformant par son amour, représente la porte qui s’ouvre grand pour nous et nous conduit vers le Père. » Par ces mots , Léon XIV invite à un regard de foi qui dépasse la simple admiration du visible pour saisir la réalité spirituelle qu’il manifeste. La Basilique du Latran, mère de toutes les Églises, n’est pas seulement un monument d’art et d’histoire, mais le signe d’une communion vivante centrée sur le Christ.

Cette perspective, empreinte d’un véritable réalisme religieux reconnaît aussi les fragilités qui traversent l’Église. Léon XIV a souligné que sa sainteté ne procède pas des mérites humains, mais du don de Dieu qui continue d’habiter son peuple. Il a cité Benoît XVI pour rappeler que le Seigneur, avec un amour paradoxal, « continue à choisir comme réceptacle de sa présence, même et précisément, les mains sales des hommes ».

Ainsi, la sainteté de l’Église n’est pas un idéal moral inaccessible, mais une grâce donnée, qui se déploie au milieu des limites humaines et dans la fidélité du Christ à son Épouse.

Lire aussi

De cette contemplation découle un appel à bâtir, non pas selon les critères du monde, mais selon la logique du Royaume. L’Angélus trouve en effet son prolongement immédiat dans l’homélie que le pape a prononcée peu après. Si le Christ est la pierre angulaire du salut, les croyants sont appelés à être les pierres vivantes de son édifice spirituel. Léon XIV a ainsi exhorté : « En travaillant de toutes nos forces au service du Royaume de Dieu, ne soyons ni pressés ni superficiels : creusons en profondeur, libérés des critères du monde. »Cette invitation à la profondeur rejoint l’appel à la patience spirituelle formulé dans la prière du matin. La solidité de la vie ecclésiale, comme celle d’un bâtiment, dépend de la qualité de ses fondations. Creuser en profondeur, c’est, selon le pape, revenir sans cesse au Christ, purifier ce qui en nous demeure instable, et laisser l’Esprit Saint affermir les bases d’une foi véritable. L’Église ne se construit pas dans l’urgence, mais dans la fidélité, et la fécondité de son œuvre ne se mesure pas en résultats, mais en enracinement.

En ce jour de la Dédicace de la Basilique du Latran, nous contemplons également le mystère de l’unité et de la communion avec l’Église de Rome, appelée à être la mère qui prend soin avec sollicitude de la foi et du cheminement des chrétiens dispersés dans le monde. La cathédrale du diocèse de Rome, siège du successeur de Pierre, n’est pas seulement un édifice de valeur historique et religieuse exceptionnelle, elle représente aussi le centre moteur de la foi reçue des apôtres et transmise à travers les siècles. La grandeur de ce mystère se reflète dans la beauté de son architecture, où les statues monumentales des apôtres rappellent la fidélité des premiers témoins du Christ.Mais cette beauté visible appelle un regard intérieur, un regard de foi capable de discerner dans l’Église plus qu’une réalité institutionnelle. Comme le montre le récit évangélique de la purification du Temple (Jn 2, 13-22), le sanctuaire véritable n’est plus fait de pierres, mais du corps du Christ, mort et ressuscité. En Lui, chaque baptisé devient pierre vivante de l’édifice spirituel, appelé à rayonner dans le monde par la charité, la miséricorde et la paix.

Ainsi se dessine la cohérence d’ensemble du message du pape Léon XIV en cette fête du Latran. Contempler le Christ, unique médiateur et Rédempteur, conduit à édifier, sur Lui et avec Lui, une Église solide et unie. L’Angélus révèle la source, l’homélie en déploie les conséquences concrètes. La contemplation devient fondement, la construction devient témoignage. En un temps souvent marqué par l’impatience et la dispersion, Léon XIV invite à redécouvrir la profondeur comme le lieu même de la fécondité spirituelle.Ainsi, la Dédicace du Latran n’apparaît pas seulement comme une commémoration du passé, mais comme une leçon toujours actuelle : l’Église demeure vivante lorsqu’elle s’enracine dans le Christ, et lorsqu’elle laisse la grâce modeler lentement, pierre après pierre, la demeure de Dieu parmi les hommes.

MESSE EN LA SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN

HOMÉLIE DU PAPE LÉON XIV

Basilique Saint-Jean-de-Latran

Dimanche 9 novembre 2025

« Chers frères et sœurs,

aujourd’hui, nous célébrons la Solennité de la Dédicace de la Basilique du Latran – de cette Basilique, Cathédrale de Rome –, qui a eu lieu au IVe siècle par le Pape Sylvestre Ier. La construction a été réalisée à la demande de l’empereur Constantin, une fois accordée aux chrétiens, en 313, la liberté de professer leur foi et d’exercer leur culte.

Nous commémorons cet événement encore aujourd’hui : pourquoi ? Certainement pour rappeler à la mémoire, avec joie et gratitude, un fait historique très important pour la vie de l’Église, mais pas seulement. En effet, cette Basilique, « Mère de toutes les Églises », est bien plus qu’un monument et un souvenir historique : elle est « le signe de l’Église vivante, édifiée avec des pierres choisies et précieuses en Jésus-Christ, pierre angulaire (cf. 1 P 2, 4-5) » (Rite de la Bénédiction des huiles et de la Dédicace de l’église et de l’autel, Prémisses), et en tant que telle, elle nous rappelle que nous aussi, en tant que « pierres vivantes, nous formons sur cette terre un temple spirituel (cf. 1 P 2, 5) » (Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 6). C’est pourquoi, comme le notait saint Paul VI, est apparu très tôt dans la communauté chrétienne l’usage d’appliquer le « nom de l’Église, qui signifie assemblée des fidèles, au temple qui les recueille » (Angélus, 9 novembre 1969). C’est la communauté ecclésiale, « l’Église, société des croyants, [qui] atteste au Latran sa structure extérieure la plus solide et la plus évidente » (ibid.). C’est pourquoi, aidés par la Parole de Dieu, nous réfléchissons, en regardant ce bâtiment, sur notre être Église.

Tout d’abord, nous pourrions penser à ses fondations. Leur importance est évidente, voire inquiétante à certains égards. En effet, si ceux qui l’ont construite n’avaient pas creusé profondément jusqu’à trouver une base suffisamment solide pour y ériger tout le reste, l’ensemble de la construction se serait effondré depuis longtemps, ou risquerait de s’effondrer à tout moment, de sorte que nous aussi, en étant ici, courrions un grave danger. Heureusement, ceux qui nous ont précédés ont donné à notre cathédrale des fondations solides, en creusant profondément, avec difficulté, avant de commencer à ériger les murs qui nous accueillent, et cela nous fait nous sentir beaucoup plus tranquilles.

Mais cela nous aide aussi à réfléchir. En effet, nous aussi, ouvriers de l’Église vivante, avant de pouvoir ériger des structures imposantes, nous devons creuser en nous-mêmes et autour de nous pour éliminer tout matériau instable qui pourrait nous empêcher d’atteindre le roc nu du Christ (cf. Mt 7, 24-27). Saint Paul en parle explicitement dans la deuxième Lecture, lorsqu’il dit que « personne ne peut en poser d’autre que celle qui s’y trouve : Jésus Christ » (3, 11). Cela signifie revenir constamment à Lui et à son Évangile, dociles à l’action de l’Esprit Saint. Sinon, le risque serait de surcharger d’une structure lourde, un édifice aux fondations fragiles.

C’est pourquoi, chers frères et sœurs, en travaillant de toutes nos forces au service du Royaume de Dieu, ne soyons ni pressés ni superficiels : creusons en profondeur, libérés des critères du monde qui, trop souvent, exige des résultats immédiats, car il ne connaît pas la sagesse de l’attente. L’histoire millénaire de l’Église nous enseigne que ce n’est qu’avec humilité et patience que l’on peut construire, avec l’aide de Dieu, une véritable communauté de foi, capable de répandre la charité, de favoriser la mission, d’annoncer, de célébrer et de servir le Magistère apostolique dont ce Temple est le premier siège (cf. St Paul VI, Angélus, 9 novembre 1969).

À ce propos, la scène présentée dans l’Évangile qui a été proclamé (Lc 19, 1-10) est éclairante : Zachée, homme riche et puissant, ressent le besoin de rencontrer Jésus. Il se rend compte, cependant, qu’il est trop petit pour le voir, et il grimpe donc sur un arbre, geste inhabituel et inapproprié pour une personne de son rang, habituée à recevoir ce qu’elle veut sur un plateau, au comptoir des impôts, comme un tribut dû. Ici, en revanche, le chemin est plus long et, pour Zachée, grimper dans les branches signifie reconnaître ses limites et surmonter les freins inhibiteurs de l’orgueil. De cette façon, il peut rencontrer Jésus, qui lui dit : « aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison » (v. 5). À partir de là, à partir de cette rencontre, une nouvelle vie commence pour lui (cf. v. 8).

Jésus nous transforme et nous appelle à travailler dans le grand chantier de Dieu, en nous modelant savamment selon ses desseins de salut. Ces dernières années, l’image du « chantier » a souvent été utilisée pour décrire notre cheminement ecclésial. C’est une belle image, qui évoque l’activité, la créativité, l’engagement, mais aussi les difficultés, les problèmes à résoudre, parfois complexes. Elle exprime l’effort réel, palpable, avec lequel nos communautés grandissent chaque jour, dans le partage des charismes et sous la conduite des Pasteurs. L’Église de Rome, en particulier, en est témoin dans cette phase de mise en œuvre du Synode, où ce qui a mûri au fil des années de travail demande à passer par la confrontation et la vérification « sur le terrain ». Cela implique un parcours difficile, mais il ne faut pas se décourager. Il est bon, en revanche, de continuer à travailler avec confiance pour grandir ensemble.

Dans l’histoire du majestueux édifice où nous nous trouvons, il y a eu des moments critiques, des pauses, des corrections de projets en cours de réalisation. Pourtant, grâce à la ténacité de ceux qui nous ont précédés, nous pouvons nous rassembler dans ce lieu merveilleux. À Rome, au prix de beaucoup d’efforts, il y a un grand bien qui grandit. Ne laissons pas les difficultés nous empêcher de le reconnaître et de le célébrer, pour alimenter et renouveler notre élan. Après tout, la charité vécue façonne également notre visage d’Église, afin qu’elle apparaisse de plus en plus clairement à tous qu’elle est « mère », « mère de toutes les Églises », ou même « maman », comme l’a dit Saint Jean-Paul II en s’adressant aux enfants lors de cette même fête (cf. Discours pour la Dédicace de la Basilique Saint-Jean-de-Latran, 9 novembre 1986).

Enfin, je voudrais mentionner un aspect essentiel de la mission d’une Cathédrale : la liturgie. Elle est le « sommet vers lequel tend l’action de l’Église et […] la source d’où découle toute sa vertu » (Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n 10). Nous y retrouvons tous les thèmes que nous avons évoqués : nous sommes édifiés comme temple de Dieu, comme sa demeure dans l’Esprit, et nous recevons la force de prêcher le Christ dans le monde (cf. ibid., n. 2). Son soin, par conséquent, en tant que siège de Pierre, doit être tel qu’elle puisse servir d’exemple à tout le peuple de Dieu, dans le respect des normes, dans l’attention aux différentes sensibilités de ceux qui y participent, selon le principe d’une sage inculturation (cf. ibid. nn. 37-38) et en même temps, dans la fidélité à ce style de sobriété solennelle typique de la tradition romaine, qui peut faire tant de bien aux âmes de ceux qui y participent activement (cf. ibid., n. 14). Que l’on veille à ce que la beauté simple des rites puisse exprimer la valeur du culte pour la croissance harmonieuse du Corps du Seigneur tout entier. Saint Augustin disait que « la beauté n’est que l’amour, et l’amour est la vie » (Discours 365, 1). La liturgie est un domaine où cette vérité se réalise de manière éminente ; et je souhaite que ceux qui s’approchent de l’autel de la Cathédrale de Rome puissent ensuite repartir remplis de cette grâce dont le Seigneur veut inonder le monde (cf. Ez 47, 1-2.8-9.12). »

Texte de l’Angelus

En ce jour de la Dédicace de la Basilique du Latran, nous contemplons le mystère de l’unité et de la communion avec l’Église de Rome, appelée à être la mère qui prend soin avec sollicitude de la foi et du cheminement des chrétiens dispersés dans le monde.

La Cathédrale du diocèse de Rome et le siège du successeur de Pierre, comme nous le savons, n’est pas seulement une œuvre d’une valeur historique, artistique et religieuse extraordinaire, mais elle représente également le centre moteur de la foi confiée et préservée par les apôtres et de sa transmission tout au long de l’histoire. La grandeur de ce mystère brille également dans la splendeur artistique de l’édifice qui abrite dans sa nef centrale les douze grandes statues des apôtres, premiers disciples du Christ et témoins de l’Évangile.

Cela renvoie à un regard spirituel qui nous aide à aller au-delà de l’aspect extérieur, pour saisir dans le mystère de l’Église bien plus qu’un simple lieu, un espace physique, une construction faite de pierres ; en réalité, comme nous le suggère le passage de l’Évangile d’aujourd’hui qui nous raconte le geste de purification accompli par Jésus dans le Temple de Jérusalem (cf. Jn 2, 13-22), le véritable sanctuaire de Dieu est le Christ mort et ressuscité. Il est l’unique médiateur du salut, l’unique Rédempteur, Celui qui, en s’unissant à notre humanité et en nous transformant par son amour, représente la porte (cf. Jn 10, 9) qui s’ouvre grand pour nous et nous conduit vers le Père.

Et, unis à Lui, nous sommes nous aussi des pierres vivantes de cet édifice spirituel (cf. 1 P 2, 4-5). Nous sommes l’Église du Christ, son corps, ses membres appelés à répandre dans le monde son Évangile de miséricorde, de consolation et de paix, à travers ce culte spirituel qui doit avant tout resplendir dans notre témoignage de vie.

Frères et sœurs, c’est à ce regard spirituel que nous devons former notre cœur. Très souvent, les fragilités et les erreurs des chrétiens, ainsi que les nombreux clichés ou préjugés, nous empêchent de saisir la richesse du mystère de l’Église. Sa sainteté, en effet, ne réside pas dans nos mérites, mais dans « le don du Seigneur, jamais repris », qui continue à choisir « comme réceptacle de sa présence, avec un amour paradoxal, même et précisément les mains sales des hommes » (J. Ratzinger, Introduzione al cristianesimo, Brescia 2005, 331).

Marchons donc dans la joie d’être le Peuple saint que Dieu a choisi et invoquons Marie, Mère de l’Église, afin qu’elle nous aide à accueillir le Christ et nous accompagne de son intercession. »

Source Vatican