Par Stéphane Brosseau*

Découvrons ce joyau de l’Albigeois, incomparable aux autres cathédrales par son contexte d’édification et sa symbolique : Allégorie de la pensée catholique face à l’hérésie cathare[i], cette forteresse sobre et puissante est l’écrin d’une immense richesse à l’intérieur …

La cathédrale Sainte-Cécile d’Albi est construite sur un piton rocheux qui domine le Tarn. Deux siècles furent nécessaires pour son édification, de 1282 à 1480.L’édifice surprend par le contraste entre son allure extérieure austère de forteresse militaire et la richesse picturale et sculpturale de son intérieur. Monument sans égal, elle affirme sa puissance à travers un style typique du Sud-Ouest de la France, le gothique méridional.La cathédrale Sainte-Cécile, classée avec la cité épiscopale d’Albi depuis le 31 juillet 2010 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, est aujourd’hui l’une des cathédrales les plus visitées de France. En plus de son statut d’église archiépiscopale, elle a été élevée au titre de basilique mineure par le pape Pie XII le 9 mai 1947. Les célébrations ont été présidées par Mgr Roncalli, nonce apostolique à Paris, futur pape Jean XXIII.

La cathédrale actuelle fut précédée de plusieurs édifices.

Le premier, du IVe siècle, fut détruit en 666 ou 667 par un incendie. Un second est mentionné dans les textes en 920 sous le nom de Sainte Cécile, la patronne des musiciens, avec un ensemble épiscopal qui regroupait la cathédrale, un baptistère et une chapelle dédiée à Saint Pierre. De cette époque, subsistent quelques arches de l’ancien cloître, plusieurs fois déplacées après être restées longtemps dans le parc Rochegude et placées dans les années 2010 entre la cathédrale et le quartier du Castelviel. D’autres éléments d’architecture romane sont situés entre les bâtiments actuels de la cathédrale et le palais de la Berbie ; ils ne sont pas visibles des lieux publics.

Au cours du XIIIe siècle, la cathédrale fut profondément modifiée par des travaux de grande ampleur entre 1245 et 1260. À cette époque, l’évêque, Monseigneur Durand de Beaucaire, accordait des indulgences aux donateurs et récupérait la dîme détenue par des laïcs pour financer le chantier. Une ouverture permit la communication entre la cathédrale et le palais de la Berbie, tout proche, alors en construction. Il semble que les voutes aient été refaites, mais les écrits manquent de précision. La construction de ses éléments se fit en grand appareil de pierre. Cette église perdura à côté de la nouvelle cathédrale pendant environ deux siècles sous le nom d’église « vieille ». Elle fut finalement ruinée par le conflit entre deux évêques concurrents, Bernard V de Cazilhac, élu par le chapitre de chanoines et Robert Dauphin d’Auvergne, nommé par le pape Eugène IV. Leur querelle dura de 1435 à 1462. L’église n’est plus mentionnée dans les textes après 1437. Au siècle suivant, ses ruines furent aplanies pour aménager une esplanade destinée à recevoir de l’artillerie durant les guerres de Religion. Quelques éléments architecturaux existent toujours, inclus dans les murs de constructions plus récentes, vestiges de cet édifice de grande taille : éléments d’un portail suspendu au Nord, parties d’un portail Sud pour les fidèles, pilier à colonne à base polygonale.

Durant un siècle, l’Albigeois, aux confins des terres des vicomtes Trencavel et des comtes de Toulouse, a subi d’importants conflits. L’opposition des deux grandes familles fut préjudiciable à l’économie, d’autant que la guerre s’étendit aux puissants voisins attirés par ce riche territoire, Guillaume IX d’Aquitaine puis Pierre II d’Aragon. En parallèle, les excès du haut-clergé occitan déroutaient de nombreux croyants de l’Église catholique traditionnelle. Certains furent attirés par la simplicité de l’hérésie des « bons hommes », appelés aujourd’hui cathares. En 1167, le concile de Lombers tenta de réconcilier les Albigeois. La guerre de conquête des armées venues du Nord de la France, à l’appel du pape Innocent III, fut qualifiée de « croisade des Albigeois ». Entre 1209 et 1229, les combats ravagèrent les terres occitanes. L’économie fut exsangue et le commerce inexistant. En 1229, lors du traité de Paris, la paix fut signée. La lutte contre les cathares fut confiée à l’Inquisition ; elle fut d’une redoutable efficacité.

Sous l’impulsion de la maison Alaman, gestionnaire des biens des derniers comtes de Toulouse, des bastides furent fondées pour abriter la population dépossédée par les combats, répondre à l’accroissement démographique et attirer des artisans. Le commerce le long du Tarn et de la Garonne se développa et le redressement économique fut spectaculaire. Le développement des villes entraina une demande accrue en matériaux de construction et la redécouverte de la brique de terre cuite, tant prisée des Romains ; elle porte ici le nom de brique foraine. Facile à fabriquer sur place et aisée à mettre en œuvre par des maçons moins qualifiés que pour la pierre, elle permit une avancée plus rapide des chantiers en ce milieu du XIIIe siècle. La première cathédrale gothique fut bâtie en pierre, matériau jugé plus noble pour un édifice religieux. Toutefois, pour la cathédrale actuelle, le chantier utilisa sciemment la brique, car il fallait bâtir vite à moindre coût. Le but était de montrer la puissance de l’église catholique, de protéger son sanctuaire par des murs épais et de d’afficher la réalité de sa pauvreté, en réponse au catharisme, qui prônait cet état de vie. Un temps restée parent pauvre de l’architecture destinée aux maisons, la brique conquit ses lettres de noblesse dans un premier temps avec l’érection du palais de la Berbie et la nouvelle cathédrale assura son triomphe.

Alors même que le chantier de reconstruction ou de rénovation de l’ancienne cathédrale de pierre vint à s’achever, un mouvement de reconstruction des cathédrales dans tout le Midi toulousain incita les habitants d’Albi à reconsidérer leur projet, à l’instar de la collégiale Saint-Salvi, traditionnellement attribué à Bernard de Castanet, nommé évêque en 1276 et entré en fonction en 1277. Toutefois, un élément laisse à penser que l’initiative pourrait être antérieure : Sicard Alaman, gestionnaire des comtes de Toulouse, légua en effet une grande somme d’argent en 1275. Etant donné la rapidité de démarrage du chantier, il ne fait pas de doute que celui-ci fut étudié avant l’arrivée de Bernard de Castanet. Le nouvel évêque mit à disposition du chantier le vingtième des revenus de l’évêché durant vingt ans ainsi que la dîme. Albi était alors dans les 20% des évêchés les plus riches de France.

L’hypothèse la plus probable du nom de l’architecte de Sainte-Cécile serait celui de Pons Descoyl ou Descoll.

Après 1270, le roi de France, déjà souverain des terres Trencavel, devint héritier de son oncle, le dernier comte de Toulouse. Nombre de villes méridionales adoptèrent alors l’architecture gothique, née dans le Nord de la France, pour plaire au roi. À Albi, le contexte particulier conduisit Bernard de Castanet à choisir une architecture bien différente. Sa fidélité au pape Boniface VIII était sans faille et il ne dépendait que de lui, ne recevant pas d’ordre du roi. Par ailleurs, la ville d’Albi restait un foyer important d’hérésie, qui cherche à s’émanciper de la tutelle épiscopale. Dans ce contexte, l’architecte adopta le gothique méridional, mieux adapté à la pauvreté prônée par les cathares. Le dépouillement extérieur de l’église, mais aussi intérieur, à l’origine, encourageait à l’écoute de la Parole. Les premières peintures de la voute ne furent ainsi réalisées qu’à la fin du chantier, soit un siècle plus tard. La nécessité du dépouillement mis en valeur par le catharisme incita l’évêque à faire bénéficier la population d’un surcroit de richesses, au lieu de l’utiliser pour le fonctionnement de l’évêché.

L’architecte s’inspira des dernières constructions du Midi « indépendant », par exemple le couvent des Jacobins de Toulouse.

La première brique fut posée sur la façade orientale le 15 août 1282 par Bernard de Castanet. Une étude archéologique du site permet de discerner des éléments permettant de dater précisément les étapes de construction, en particulier les éléments en pierre (les clés de voute et encadrement des fenêtres hautes). Entre 1282 et 1303, les murs gouttereaux de l’abside et des quatre premières travées droites furent érigés. Entre 1301 et 1308, des différends apparurent entre le roi de France Philippe IV et Bernard de Castanet : les officiers royaux perçurent alors les revenus du diocèse à la place de l’évêque et le chantier s’interrompit. En 1310, il reprit avec l’édification de voûtes sur la partie construite précédemment et la construction jusqu’en 1340 des murs de trois nouvelles travées. Entre 1340 et 1370, les murs furent achevés et la base du clocher s’amorça. Entre 1370 et 1390, les voûtes étaient achevées.

1/ Fin des travaux et description.

Par la suite, Dominique de Florence fit construire l’escalier d’accès à l’édifice côté Sud pour les fidèles. Sa base fut dotée d’une porte fortifiée, dite porte de Dominique de Florence, plus décorative que réellement défensive. Elle est constituée d’une entrée en pierre avec un tympan ajouré. Cet ouvrage s’appuie sur le mur de la cathédrale et sur une tour ronde en brique. Cette dernière abrita le trésor des chanoines au XVIIIe siècle. La statuaire du portail a disparu, mais il reste une clé de voute de la Vierge de l’Assomption et à la retombée des arcs, des anges musiciens. On peut y voir un rôle d’arc de triomphe.

Après 1400, une période sombre de soixante-dix ans fit stagner le chantier: les épidémies de peste et la guerre de Cent Ans affaiblirent l’économie locale et le conflit entre évêques concurrents détournèrent les fonds au profit de la rétribution des combattants. La reprise du chantier se fit sous la responsabilité de Louis Ier d’Amboise. Il consacra la nouvelle cathédrale le 23 avril 1480. Ce nouvel évêque, issu d’une grande famille proche du roi Louis XI, voulut faire d’Albi une ville à la hauteur de l’origine de sa famille. Sa nomination coïncida avec un essor économique considérable fondé sur la culture et le commerce du pastel et du safran de l’Albigeois.

Ce sursaut économique entraina une hausse des revenus de l’évêché ; cette abondance transparut alors dans la qualité des décorations intérieures de la cathédrale. L’austérité, prônée jadis, n’eut plus lieu d’être, le dernier cathare ayant été brûlé en 1321.

À l’intérieur de l’église, une galerie fut ajoutée pour ceinturer la cathédrale au niveau du bas des baies. Cette tribune fut assise sur des voutes s’appuyant sur les contreforts et des ouvertures furent percées dans la masse de ces derniers pour assurer la continuité du cheminement. À peu près à la même époque, des baies furent grossièrement ouvertes au marteau dans la briquedes absides. Le cloché massif carré gagna deux étages octogonaux à baies équipées de volets abat-son des cloches.

Un jubé de pierre finement sculptée ceignit le chœur. Cette construction de pierre intègre presque une église dans l’autre. Les éléments sont totalement séparés du reste de l’édifice en brique. La dentelle de pierre constitue une séparation entre les fidèles et le chapitre de chanoines. Aucun document ne permet de le dater, mais la présence en plusieurs endroits de blasons des Amboise situerait l’érection de cet ensemble sous l’épiscopat de Louis Ier ou de son successeur, son neveu, entre 1474 et 1517 ; la date la plus probable de fin de ces travaux est 1484. Certains historiens ont vu au sommet de la clôture du chœur une alternance de fleur de lys et d’hermine, signe de l’accession au trône de France d’Anne de Bretagne en 1491. Mais les hermines stylisées seraient plutôt des croix. L’alternance de croix et de lys honore le roi et l’évêque.

La vaste surface du mur occidental aveugle est utilisée pour représenter un Jugement dernier de 270 m2, la plus grande fresque médiévale de la France méridionale (nous l’étudierons en détail plus loin). L’enduit léger n’efface pas le relief des briques, conférant un aspect particulier à la peinture. Sa datation fut d’abord située dans les premières années de l’épiscopat de Louis I, entre 1474 et 1480. Une étude attentive de Marcel Durliat sur les peintures montre en fait que l’artiste s’est inspiré des illustrations d’un recueil d’Antoine Vérard, publié en 1492. Ce report de datation permet mieux d’expliquer l’évolution de style dans la représentation des vêtements par rapport aux années 1470.

Louis II d’Amboise, neveu de son prédécesseur, était un familier de la cour du roi Louis XII qu’il accompagna durant les guerres d’Italie en 1502. L’année suivante, il fut nommé évêque d’Albi et fit venir des artistes peintres d’Italie. Outre sa connaissance fine et réelle de ce pays, son frère, Charles II d’Amboise découvrit de grand d’artistes italiens, puisque c’est par son entremise que Léonard de Vinci aurait rencontré le roi François Ier. Il a aussi découvert, dans la région frontalière entre Lombardie et Émilie, un foisonnement d’ateliers de maîtres décorateurs. Plusieurs d’entre eux furent séduits par le projet du nouvel évêque et installèrent leur atelier à Albi.

Les fresques furent peintes entre 1509 et 1512. La rapidité d’exécution s’explique par le nombre d’artistes : neuf signatures ont été répertoriées dans des recoins de la cathédrale et chacune concernait le chef d’un atelier.

Un baldaquin de pierre, au-dessus de l’entrée, tranche sur la brique omniprésente. Cette entrée est généralement attribuée à l’épiscopat de Louis Ier. Cependant, l’exécution est magistrale mais moins fine et précise que celle du jubé, ce qui laisse à penser que les artisans étaient différents ; de plus, l’absence des blasons d’Amboise, pourtant abondants à l’intérieur, induit que cet ouvrage serait postérieur au grand évêque de la fin du Moyen Âge.

À l’origine, le baldaquin était prolongé vers l’Ouest par une chapelle de même architecture destinée à recueillir les sépultures des chanoines. Elle comportait une nef de trois travées et une abside à cinq pans. Elle a disparu au début du XIXe siècle.

Sur les piliers du baldaquin figurent deux cadrans solaires datant du XVIIe siècle et restaurés en 2008. L’un regarde vers l’Est et indique les heures du matin, l’autre regarde vers l’Ouest et indique les heures de l’après-midi. Ils sont accompagnés de décorations et de devises en latin. Celle sous le cadran de l’Ouest indique, après traduction: « Puisse un accord mutuel réunir les hommes afin qu’ils veuillent se partager tous les biens du monde », celle sous le cadran de l’Est: « Les frères Tyndarides vivaient à tour de rôle un jour; mais, pour nous, un seul jour divise la vie ».

Charles II Le Goux de La Berchère décida d’adapter sa cathédrale au mouvement général consistant à replacer les fidèles au cœur de la messe en supprimant la séparation entre les religieux et les laïcs, afin que l’assemblée puisse voir l’autel lors des messes. Il prit le parti de conserver le jubé, contrairement à de nombreuses autres églises, mais pour le sauver, il sacrifia la partie centrale du Jugement dernier (le Christ en Gloire et st Michel pesant les âmes) en faisant ouvrir une porte pour aménager une chapelle sous le clocher derrière l’autel installé dans la partie occidentale, à la place de l’ancienne salle capitulaire. Par la suite, la cathédrale n’eut que peu de modifications, les prélats préférant aménager des appartements plus confortables au palais de la Berbie, ou, comme Daillon du Lude, construire une résidence d’été hors des murs, près de la route de Castres, nommée château du petit Lude

Seul apport de taille, le grand orgue fut construit entre 1734 et 1736 par le grand facteur d’orgue, Christophe Moucherel ; nous en préciserons l’évolution ultérieurement.

Les excès de la Révolution furent fatals aux statues du portail du jubé : elles furent démontées et disparurent, probablement détruites. Seules subsistèrent celles d’Adam et Eve au-dessus du jubé, compatibles avec le culte de la Raison. Le 9 mai 1792, l’évêque constitutionnel Jean-Joachim de Gausserand demanda la démolition de la clôture du chœur et du jubé de la cathédrale. Le Directoire du département du Tarn avait par ailleurs décidé la destruction de tout l’édifice. Ému par cette décision, Jean-François Mariès, un ingénieur et architecte local, écrivit une lettre le 5 novembre 1792 au ministre de l’Intérieur, un certain Roland: « Monsieur le Ministre, je m’empresse de vous avertir que la hache de la destruction est prête à frapper la belle cathédrale d’Albi, qui est un des plus magnifiques monuments que la piété des hommes ait élevés dans le Moyen Âge à la gloire de l’Être Suprême. Déjà les funestes formalités sont remplies pour la démolir et pour livrer ces précieux débris au plus offrant. Je les mets, Monsieur le Ministre, ainsi que l’édifice imposant qui les renferme, sous votre protection tutélaire, puisque vous avez eu la générosité de joindre au titre de votre autorité, celui de conservateur des monuments publics. Si nous nous arrogeons ainsi le droit d’anéantir les monuments que nous devons au génie, à la munificence[ii] et à la piété respectable de nos anciens, quel droit pouvons-nous avoir nous-mêmes à la stabilité de ceux que les événements mémorables des temps présents vont inspirer et faire surgir ? Je vous prie donc, Monsieur le Ministre, d’interposer votre autorité pour empêcher qu’il ne soit porté aucune atteinte à la cathédrale d’Albi, qui est si digne d’être conservée par la sublimité de sa destination et par la majesté que les arts lui ont imprimée en y étalant la magnificence de leurs productions. »

Le ministre intervint pour faire arrêter les projets de destruction.

Par la suite, certaines statues furent remplacées par d’autres, contemporaines des originales, mais en bois.

En 1830, la toiture présenta de nombreuses faiblesses et des traces d’humidité apparurent au niveau des fresques. Les travaux furent confiés à César Daly, architecte diocésain. Lors de la restauration, il décida d’étanchéifier les voutes et de surélever le toit pour créer un vide sanitaire : avant les travaux, la charpente reposait directement sur les extrados de voute. Daly dut aussi rehausser les murs de 7 mètres pour masquer la modification de toiture ; ces murs étaient munis d’arcatures supportant une balustrade de pierre, renforçant l’aspect défensif de l’ouvrage. Il décida également de doter les contreforts avec des tourelles à clocheton de 12,90 mètres de haut. L’aspect très transformé correspond à la vision de l’époque, partagée par Eugène Viollet-le-Duc, que la cathédrale était inachevée ; leur avis montre qu’ils n’ont pas compris l’esprit qui annonçait le développement du gothique méridional. Ces travaux choquèrent les habitants d’Albi et le chantier fut interrompu en 1866. Il reprit après la mort de César Daly en 1896 : les clochetons furent démontés sauf un sur la façade orientale et la balustrade remplacée par un mur de brique. Les travaux du XIXe siècle sont visibles à la couleur plus claire des briques.

Les abords de la cathédrale furent dégagés suivant un plan établi par Jean-François Mariès. L’ancienne place de la Pile, cœur économique de la ville avec ses mesures à grain, était devenue trop petite ; elle fut démolie pour créer un grand parvis devant la cathédrale et ménager des accès vers l’Est, axe de développement de la ville depuis que la route royale Toulouse-Lyon remplaça les remparts. Les façades des immeubles qui l’entourent constituent un ensemble homogène d’architecture néoclassique.

La cathédrale fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862.

En 1929, les ouvertures de l’abside furent reprises. Mal faites au XVe siècle, elles avaient été simplement découpées dans la masse de briques. La restauration consista à munir les fenêtres d’un entourage bâti dans les règles de l’art.

Les autres restaurations du XXe siècle furent menées dans un esprit de préservation et d’entretien.

D’importants travaux de rénovation et de réaménagement du parvis piétonnier ont été menés à la fin du XXe siècle. Ils constituèrent une partie du chantier du cœur historique d’Albi qui a abouti au classement au patrimoine mondial de l’UNESCO pour la cité épiscopale d’Albi en 2010.

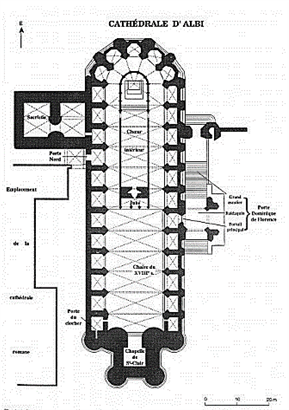

Les dimensions de la cathédrale sont les suivantes, en mètres (ce qui n’est pas signifiant) :

- hauteur du clocher-donjon: 78 m

- longueur totale: 113,5 m

- longueur intérieure: 100 m

- largeur totale: 35 m

- largeur intérieure: 30 m

- hauteur des murs: 40 m

- hauteur des voûtes: 30 m

- épaisseur des murs à la base: 2,5 m

La cathédrale d’Albi est fermée comme un navire de haut bord, presque totalement en brique foraine. Ses murs sont régulièrement renforcés de contreforts semi cylindriques. Le bas des murs est taluté, englobant les contreforts.

Le clocher occupe le côté occidental. Il a été rehaussé à la fin du XVe siècle, et la différence de style est visible au niveau des deux derniers étages qui adoptent une forme octogonale.

Il abrite les cinq cloches. Elles portent des noms familiers. « Notre-Dame du mont Carmel », qui pèse 380 kg, est la plus ancienne. Elle fut fondue en 1773. « Tiburce », qui fait 780 kg, date du XIXe siècle ; « Émilie-Carissime », 1 150 kg, fut fondue grâce à une souscription dans les années 2010. « Cécile », 1 250 kg, fut fondue en 1929 et le bourdon, « Valérien », qui atteint le poids de 3 020 kg, date du XIXe siècle.

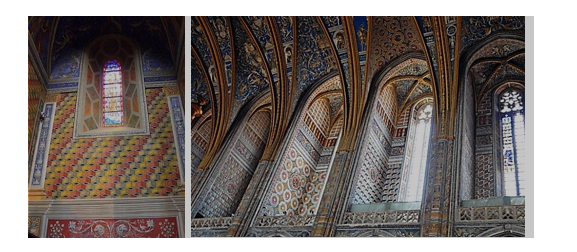

Les fresques de Sainte-Cécile représentent la plus grande surface de fresques de la Renaissance en France. Elle est la seule cathédrale d’Europe dont les murs et les voûtes sont demeurés entièrement peints sur une surface d’environ 18 500 m2.

Un tel chantier ne pouvait être envisagé sans un financement à sa hauteur ; si les comptes sont perdus, une analyse des techniques permet de déduire le caractère exceptionnel des moyens. Outre la surface à peindre, les artistes devaient travailler à l’envers sur des échafaudages de trente mètres de haut. Les maîtres étaient capables de dessiner des scènes visibles d’en bas, mais très précises pour les visages ou les draperies. D’autres peintres ont créé des décors abstraits et répétés, mais avec beaucoup de détails, parfois même humoristiques, pour constituer des frises ou des bordures, voire des pans entiers de murs. La cathédrale d’Albi recèle dans les trompe-l’œil (façon marbre veiné à l’intérieur de multiples losanges) de son triforium Sud, un ensemble étonnant, invisible de la nef, d’anamorphoses parfois quasiment érotiques.

Enfin, des aides moins expérimentés devaient monter les matériaux toute la journée, broyer les couleurs et parfois colorer les espaces entre les détails par exemple. Les couleurs étaient certainement coûteuses. L’azurite, pigment bleu issu d’un composé de carbonate de cuivre, venait de Chessy. La malachite, pigment vert, était plus rare, ce qui augmentait son coût, à l’instar des feuilles d’or. Le travail des fresques se faisait en peignant un enduit frais (fresco signifie frais en Italien). Le chantier devait être organisé pour que le mortier soit gâché, monté sur les échafaudages et enduit sur les murs avant que les artistes ne commencent leur travail de précision.

La peinture située sous l’orgue représente le Jugement dernier. Cet ensemble est remarquable par sa surface, par sa qualité et sa disposition en miroir (Création du monde/Jugement dernier) ; il n’a jamais été restauré en profondeur et les couleurs restent très contrastées. Cette gigantesque peinture du Jugement dernier (1474-1484) couvrait à l’origine 270 m2. Peinte à la détrempe, on distingue trois registres : le ciel, la terre et l’enfer où gesticulent les impies dans les compartiments dédiés aux sept péchés capitaux. Ils portent le livre de leur vie, où sont inscrites leurs mauvaises actions. Notons que la description des péchés capitaux en bas, sur une partie blanche, n’est pas faite en langue d’Oc, la langue vernaculaire, mais en langue d’Oïl, celle de la famille d’Amboise, et celle du roi. La paresse figurait dans la partie détruite du centre de la fresque, mutilée au XVIIIe siècle par l’ouverture d’un accès à une chapelle située sous le clocher, qui servit de chœur paroissial jusqu’en 1885. Toutefois, ce choix permit de sauvegarder le jubé, comme nous l’avons dit, à l’opposé de nombre d’église où il fut détruit pour remettre le service de la messe au sein des fidèles.

Les fresques de la voûte (1509-1512), riches en couleurs et aux dimensions exceptionnelles (97 m de long sur 28 m de large) forment l’ensemble de la peinture renaissance italienne le plus vaste et le plus ancien de France. Ce bleu profond qui tapisse les voûtes au-dessus du chœur est ce fameux « bleu de France » qu’on dit aussi « bleu-roi ».

Le jubé est une clôture de pierre qui isole le chapitre de chanoines du reste des fidèles lors des offices. Il est de style gothique flamboyant. Sa présence dans le remarquable état de conservation où il se trouve est d’autant plus précieuse que la plupart des jubés ont été détruits ; il n’en reste qu’une dizaine en France[iii]. Le chœur est une église dans la cathédrale, avec ses absides et sa nef et son portail occidental. Le jubé clôt cet ensemble avec des arches gothiques ajourées. Chaque pilier supporte une statue de personnages bibliques. Le portail Ouest est la seule partie voutée avec la stalle de l’évêque surmontée d’un baldaquin ouvragé. Il est souvent comparé à une « dentelle de pierre ». La clôture extérieure est faite d’arcs en accolade où s’inscrit le monogramme du Christ. Dans le déambulatoire, les piliers qui séparent ces arcs de l’extérieur du jubé portent chacun une statue représentant un personnage de l’Ancien Testament ; ils portent un phylactère avec des prophéties). Autour du chœur courent deux rangées de stalles (120 au total) au-dessus desquelles une frise d’angelots, magnifiquement sculptée, apparait dans un décor d’arabesques peint sur la pierre. Ils orientent le regard vers la statue de Ste Cécile, sainte patronne. Les statues de l’intérieur du jubé représentent des personnages du Nouveau Testament, des apôtres notamment, qui portent des phylactères avec des extraits du Symbole des Apôtres (le Crédo). Les personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament sont donc dos à dos, et ceux du nouveau Testament répondent ainsi à ceux de l’Ancien. Dans l’axe de l’autel, nous avons donc à l’extérieur Siméon, le dernier personnage de l’Ancien Testament qui a vu le Sauveur, la Lumière, et qui est donc parti en paix, adossé à Marie, face à l’intérieur, première personne du Nouveau Testament ayant vu le Sauveur.

Il existe, de façon anecdotique, plus de 2 000 graffitis sur les murs. Le plus ancien mentionnant une année date de 1515. Certains sont rédigés en latin, d’autres illustrés d’animaux : rats, lions… Des noms sont inscrits, certains donnent même lieu à un feuilleton ; Hébrard, un enfant de chœur, laisse une trace en 1728, puis une autre comme chanteur en 1739. À côté, figure une trace de « Hébrard, petit petit-fils » en 1853. Des artisans ayant chuté sans dommage ont inscrit des remerciements.

Le grand orgue est particulièrement remarquable.

Un orgue fut construit vers le XVIe siècle sous l’impulsion de Louis Ier d’Amboise, mais, en trop mauvais état au XVIIIe siècle, il dut être remplacé par un magnifique instrument, œuvre du facteur d’orgues Christophe Moucherel, venu de Toul en Lorraine ; durant son séjour à Albi, il réalisa aussi un orgue pour la collégiale Saint Salvi. C’est avec lui que l’archevêque d’Albi, Mgr Armand Pierre de La Croix de Castries passa commande en 1734 d’un grand orgue neuf. Après seulement deux ans de travaux, le grand orgue fut achevé. Il comportait alors trois claviers, un pédalier et 61 registres. Il était fameux, notamment en raison des dimensions exceptionnelles de son buffet : 16,20 m de large pour 15,20 m de hauteur. En 1747, les facteurs d’orgues toulousains François et Jean-François Lépine (père et fils) intervinrent sur le grand orgue. Ils y ajoutèrent quatre registres. Durant l’année 1778-1779, le Provençal Joseph Isnard réalisa un important travail sur l’instrument en y ajoutant huit registres et surtout un clavier supplémentaire (essentiellement composé de jeux éclatants).

En 1824, le facteur d’orgues toulousain Antoine Peyroulous, qui entretenait l’instrument depuis 1810, effectua une restauration, avec divers aménagements de la composition et quelques ajouts de registres. Le grand orgue se retrouva avec cinq claviers, un pédalier et 45 registres ; c’est alors qu’il devint le chef-d’œuvre de la facture d’orgues méridionale et aussi l’un des plus grands instruments de France. En 1838, l’orgue était en très mauvais état. Une opération de restauration fut confiée aux frères Claude, originaires de Mirecourt (Vosges). L’instrument fut fortement transformé. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, plusieurs interventions furent menées sur l’instrument, pour le mettre au goût du jour, en particulier par Frédéric Junck en 1856 et Thiébaut Maucourt en 1865.

Dans les années 1900, le grand orgue était à nouveau en très mauvais état et nécessitait de gros travaux. Le Toulousain Jean-Baptiste Puget (dit Théodore) proposa un projet de reconstruction complète de l’instrument. C’est en 1903 que le marché fut passé. L’instrument fut inauguré le 20 novembre 1904 à l’occasion des fêtes de Sainte-Cécile. L’orgue devint symphonique, bien loin de l’esprit de l’orgue de Christophe Moucherel. L’instrument possédait désormais cinq claviers, un pédalier et 74 registres. Les derniers perfectionnements en matière de facture instrumentale étaient présents (par exemple, un système permettait d’appeler tous les registres de l’orgue en même temps par une simple pression sur une pédale et de les repousser aussi facilement par un mouvement inverse). Le grand orgue devint alors le quatrième plus grand orgue de France, après ceux, dans l’ordre suivant, de Saint-Eustache, de Notre-Dame et de Saint-Sulpice à Paris. Cinquante ans plus tard, l’instrument se trouvait encore dans un état très préoccupant et on se posa la question d’une restauration. Un premier projet, porté par Kurt Schwenkedel, vit le jour en 1971. Il s’agissait de reconstruire le grand orgue Puget et de le transformer en un instrument de type « classico-romantique » qui aurait 45 registres, cinq claviers et un pédalier. Les travaux furent entrepris, l’orgue Puget fut démonté, mais la société Schwenkedel cessa brutalement son activité.

Alors on fit appel au facteur franco-italien Bartolomeo Formentelli, spécialiste de la facture d’orgues traditionnelle française, pour reprendre les travaux commencés. À la suite d’un inventaire très précis de la tuyauterie de l’orgue, on s’aperçut que les trois-quarts des tuyaux étaient trop anciens (ils avaient été réemployés lors des reconstructions successives). Constatant la présence de tant de tuyaux anciens, on décida de reconstituer l’orgue classique (avec des procédés et techniques anciens) après les travaux d’Antoine Peyroulous en 1824. Il s’agissait donc d’un retour à l’orgue de Christophe Moucherel, revu et augmenté par Lépine, Isnard et Peyroulous.

Cette restauration, achevée en 1981, fut une réussite et l’orgue sonne aujourd’hui comme il pouvait sonner à la fin du XVIIIe siècle. La mécanique, elle aussi reconstituée avec les mêmes matériaux qu’au XVIIIe siècle, fonctionne comme pouvait fonctionner celle de Christophe Moucherel en 1736. Aucun système « moderne » n’existe dans cet orgue. Seul un ventilateur électrique (à la place des souffleurs) et un éclairage électrique à la console sont les signes du temps présent.

La cathédrale possède des reliques uniques.

La cathédrale d’Albi est l’une des rares églises et la seule cathédrale française placée sous l’invocation de Cécile de Rome. Les cathédrales successives de la ville, depuis le VIIe siècle, ont été dédiées à Cécile de Rome, dont on pense que la ville possédait des reliques. En 1466, l’évêque d’Albi, Jean Jouffroy, rapporta de Rome un coffret de reliques de la sainte. La châsse fut exposée tous les 22 novembre, date de sa fête. Chaque année les fêtes de sainte Cécile sont célébrées par des concerts et la célébration de la messe solennelle (généralement le dimanche précédent la fête calendaire) ; celle-ci donne lieu à une entrée en procession des reliques portées par les chevaliers du saint Sépulcre et accompagnées par les dames de saint Sernin, séminaristes, diacres, prêtres, l’archevêque d’Albi et souvent présidée par un évêque invité. Cette célébration est souvent animée par le chœur diocésain accompagné par une chorale invitée.

La cathédrale est décorée de tableaux parfois très intéressants, on remarque un polyptyque italien du XIVe siècle (1345) représentant des Scènes de la vie de Jésus ainsi que la première peinture connue de Jacques Blanchard : Jésus remettant les clés à Saint Pierre (1628). À la fin du XVIIe siècle, vers 1690, la chapelle du chœur de la cathédrale abritait une importante série de douze portraits d’apôtres et le christ bénissant peints par Georges de La Tour. Don du chanoine Jean-Baptiste Nualard, cette série des apôtres d’Albi fut ensuite dispersée après 1795 ; seuls cinq des apôtres ont été retrouvés, dont deux sont désormais au musée Toulouse-Lautrec, accompagnés de copies des autres portraits disparus.

2/ La symbolique[iv]

Elle est très originale. Nous retrouvons d’abord la symbolique traditionnelle des nombres :

Le chiffre 3 est le symbole de la Trinité. Il est présent par les trois étages de la tour originelle, de forme carrée, dont on retrouve le symbole de la Terre – le monde visible (terre, eau, air, feu) et le corps – avec le 4.

Le 5 de la perfection créée et de l’Esprit est signifié par les cloches, qui sanctifient ce territoire de leur son purificateur.

Le 6 est très présent, chiffre de l’humanité, notamment par les 6 travées constituées par la nef, le lieu où se place l’assemblée.

Le chiffre 7, soit 4 + 3, exprime l’union de la Terre et du Ciel donc l’Alliance – ce sont aussi les 7 jours de la Création, les 7 péchés capitaux. Dans la composition de la statuaire du chœur, on retrouve 7 statues s’organisant de part et d’autre de la Vierge à l’Enfant à l’intérieur du chœur et de Siméon à l’extérieur.

Le 8 représente le renouveau de la vie : la forme octogonale fut donnée aux deux derniers étages de la tour.

Le chiffre 12, 4×3, représente la pénétration de l’esprit dans la matière, pour annoncer au monde les vérités universelles. 12 fait aussi référence aux 12 portes de la Jérusalem céleste. Aux 12 apôtres, colonne vertébrale de l’Église. A l’intérieur du chœur, 12 statues polychromes représentent les 12 apôtres. On remarque aussi que la voûte céleste se compose de 12 travées d’ogives ou « sections ».

Le déambulatoire, « couloir extérieur » du chœur, est rythmé par la présence de statues polychromes du XVe siècle, représentant les personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament d’une part mais aussi le reflet de la vie au Moyen Âge au travers de leur costume, de leur taille.

A remarquer, la fantaisie des artistes dans la création de leur couvre-chef en forme par exemple de barques, galettes, cloche etc., dans l’expression réaliste des visages.

A noter enfin, la corrélation entre les personnages « du dedans et du dehors » de la clôture. En effet, chaque prophète représenté à l’extérieur tient dans ses mains un parchemin sur lequel est inscrite une parole correspondant à la profession de foi d’un apôtre.

Le soleil couchant éclaire le dernier soir du monde : églises et cathédrales (Conques, Paris, Amiens, Auxerre…) présentent le Jugement dernier sur le portail Ouest ; cela est impossible à Albi, dont la seule entrée à l’époque était au Sud et où une fresque ornait déjà le mur Ouest. Le Jugement fut donc représenté à l’intérieur, par la fresque réalisée dans les premières années de l’épiscopat de Louis d’Amboise, sur une surface de 18 m de large sur 15 m de haut ; elle comporte une partie plane et deux demi-cylindres formés par les contreforts intérieurs de la tour-clocher. De larges bandes verticales, jaunes et rouges, alternent sur tout l’espace compris entre le fond de la peinture et le sol de l’église, rappelant les armes de Louis d’Amboise “palé d’or et de gueules de six pièces”.

La partie centrale, qui comportait sans doute le Christ-Juge et l’archange Saint Michel, fut détruite en 1693, comme nous l’avons déjà écrit. L’archevêque Charles Legoux de la Berchère (qui a construit l’hôpital d’Albi) et les chanoines firent éventrer le mur joignant les deux tours, pour ouvrir la nef sur la salle carrée qui se trouvait au rez-de-chaussée du clocher dont on a fait ainsi une chapelle pour donner une place d’honneur aux reliques de Saint Clair, évêque d’Albi, et pour permettre à l’assemblée de voir le Sacrifice lors de célébrations orientées dans ce sens.

Il nous reste, côté Sud la représentation du paradis, et celle de l’enfer côté Nord.

Au centre, deux grands anges, vêtus de l’aube et de la dalmatique, font retentir leur trompette annonçant la Résurrection et le Jugement. Les morts surgissent de leur tombeau.

Quand retentira le signal au dernier jour, les morts ressusciteront, et nous serons transformés. (1 Co 15, 52). Inscrit sur une banderole, au-dessus de la tête des ressuscités, un verset de l’Apocalypse « J’ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis encore un autre livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés selon ce qu’ils avaient fait, d’après ce qui était écrit dans les livres. (Apocalypse 20, 12) »

Les morts surgissent de leur tombeau ; les ressuscités comparaissent devant le Juge suprême. Tous sont nus, ce qui est signe de vérité. Mais ils ont retrouvé, instantanément, leur apparence charnelle, ou, plutôt, un corps embelli et uniformisé. Chacun porte sur sa poitrine un livre ouvert, symbole de la conscience révélant bonnes et mauvaises œuvres. L’examen a été favorable à tous ceux qui sont à droite du trône : le visage en paix, ils forment un cortège aux rangs serrés et avancent paisiblement.

En face des élus l’artiste a mis les damnés, eux aussi portent un livre, mais celui-ci contient leur condamnation. Les réprouvés sont en nombre à peu près égal à celui des élus. En même temps qu’ils perçoivent l’accusation formulée par leur conscience, ils entendent les paroles de condamnation prononcées sur eux par le Christ, souverain Juge : « Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. » Mt 25, 41 Ces paroles sont inscrites sur une banderole qui se déploie dans un espace vide au-dessus du groupe des condamnés. Ceux-ci s’effondrent, pêle-mêle, les uns sur les autres, hurlant et gesticulant. Ils retombent sur le sol d’où ils viennent de sortir. Ils reculent épouvantés.

Occupant tout le registre supérieur des anges chantent la gloire de Dieu. Côté Sud, à la droite du Christ (absent) les élus sont en rangées successives : en haut, assis, en robe blanche, auréolés d’or les apôtres, au-dessous les saints dont l’identité différente est indiquée avec une grande variété, placés suivant un ordre hiérarchique : en tête un pape, un cardinal, un évêque puis l’empereur, un roi une reine, un franciscain, un dominicain… enfin la foule des élus.

L’enfer placé dans des lieux souterrains éloignés de Dieu, envers négatif du ciel, apparaît comme le monde de la désespérance. Désordre, promiscuité, fournaise, prolifération de monstres et démons hideux qui suscitent l’effroi. Les démons sont terribles : ils ont des ailes membraneuses, des yeux ronds sans paupières, leurs cheveux sont des dards rigides.

Au registre du bas l’enfer s’organise en sept compartiments, autant que de péchés capitaux, un texte en français détaille les tortures subies ; tout ce que l’on raconte des supplices de l’enfer doit être pris au sens symbolique ; il manque le panneau des paresseux, disparu lors du percement de la chapelle. Les orgueilleux attachés à des roues tournent sur de hautes montagnes. Les envieux sont plongés dans un fleuve glacé, puis plongés dans un lac de feu. Les coléreux sont découpés en morceaux dans une cave obscure qui ressemble à une boucherie. Les avares sont plongés dans des cuves où l’eau est remplacée par du métal en fusion, un démon les tourmente avec une broche de métal. Les gloutons sont obligés de manger des bêtes immondes. Les luxurieux sont dans un puits voués aux flammes. Devant cette œuvre le dernier mot n’est pas à la mort ; le ciel est plus peuplé que l’enfer. Dans ce jugement dernier l’homme lit l’Espérance du croyant.

Notons que les orgues, traditionnellement symboles du souffle de vie donné par Dieu à l’homme, peuvent être considérés ici comme le signe de la puissance de Dieu lors du Jugement, à l’instar du Tuba Mirum d’une messe de Requiem.

En fait, l’originalité principale de la symbolique de la cathédrale sainte Cécile réside dans le fait que, dépourvue de transept, et donc de la forme d’une croix, elle épouse celle d’une arche, d’un navire, symbolisant de façon très traditionnelle l’Église. Solide par ses fondements, les Douze apôtres, elle se dresse dans les tempêtes du monde, telle une forteresse assiégée, mais dont l’intérieur est d’une beauté exceptionnelle. Elle est aussi un appel à l’unité, que nous retrouvons dans l’unicité du vaisseau, mais aussi dans les cadrans solaires du Sud, rappelant l’urgence de celle-ci, alors que le temps nous est compté. Elle représente donc moins le pèlerinage sur la Terre (symbolique très fréquente) que le combat spirituel.

Allégorie de la pensée catholique face à l’hérésie cathare cette forteresse sobre et puissante est donc d’une immense richesse à l’intérieur.

[i] Les guides religieux de ce mouvement se désignaient eux-mêmes comme « bons hommes », « bonnes dames » ou encore « bons chrétiens » et leurs ennemis contemporains (comme l’Église Catholique, qui était qualifiée par eux de « prostituée de Babylone », terme repris de l’Apocalypse, qui désignait la ville de Rome) les appelaient les « hérétiques albigeois », « hérétiques accomplis » ou « hérétiques parfaits ».

Le mouvement ne s’est jamais auto-désigné sous le nom de « Cathare », car ce terme, repris des écrits d’Augustin d’Hippone par le moine Eckbert von Schönau au XIIe siècle pour désigner les « hérétiques », fut popularisé en France les 22 et 29 mars 1966 par un téléfilm en deux épisodes réalisés par Stellio Lorenzi. C’était le dernier téléfilm de la série La caméra explore le temps de Stellio Lorenzi, André Castelot et Alain Decaux. Dès-lors ce terme fut repris par l’Occitanisme des années 1960 dressé contre le centralisme jacobin et parisien ; il est devenu à présent un argument touristique et identitaire.

[ii] Disposition qui porte à faire de grandes libéralités. Munificence royale. Agir avec munificence. On doit cet hôpital à la munificence d’un simple particulier. (Cf. Dictionnaire de l’Académie française – VIIIe édition – 1932-1935).

[iii] Citons notamment : Église Sainte Madeleine à Troyes (Aube), Saint Étienne du Mont à Paris, Notre Dame de l’Épine (Marne), Châteauneuf du Faou, Saint Fiacre (Morbihan), La Chaise-Dieu, Arques la Bataille (Seine Maritime), Saint Pierre le Jeune à Strasbourg.

[iv] Inspiré de l’article « symbolique de la cathédrale d’Albi » sur l’encyclopédie en ligne.

*Ancien directeur du sanctuaire de la cathédrale de Chartres, Stéphane BROSSEAU s’attache à montrer la cohérence des bâtiments cultuels, la profondeur et l’intemporalité des messages que les bâtisseurs nous ont transmis dans leur symbolique (orientations, matériaux, formes, couleurs, nombres etc.).