L’histoire de l’Amérique du Nord, telle qu’on la raconte aujourd’hui, oscille souvent entre une dénonciation systématique du passé et une vision tragique des relations entre Européens et peuples autochtones. Pourtant, lorsque l’on retourne aux sources, aux journaux, aux relations écrites des missionnaires et aux témoignages autochtones eux mêmes, apparaît un récit très différent, celui d’une évangélisation patiente, fondée sur le respect, l’apprentissage des langues, la défense des plus faibles et des actes de foi librement posés par de nombreux Amérindiens. Cette histoire n’est pas celle d’une disparition, mais d’une rencontre profonde et féconde.

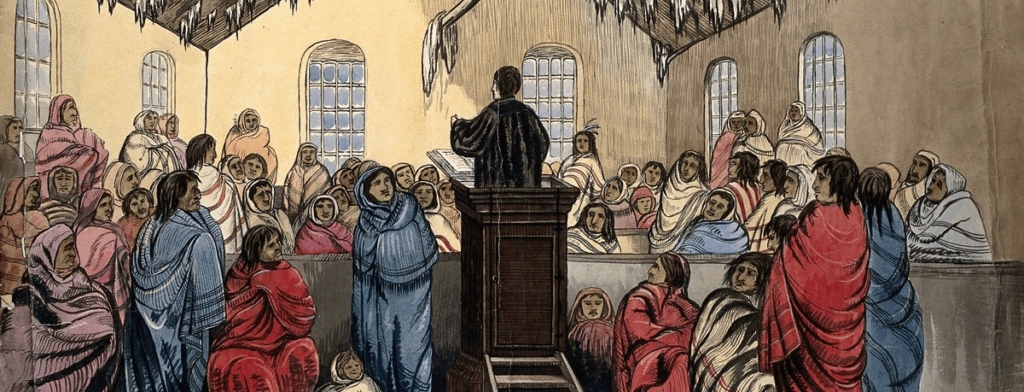

Les jésuites, les récollets, les franciscains et plus tard les sulpiciens, arrivés au XVIIᵉ siècle, adoptent une méthode radicalement nouvelle pour l’époque, ils apprennent les langues, vivent parmi les familles, partagent les conditions de vie locales, et se font parfois les porte parole des nations autochtones auprès des autorités coloniales. Les Relations des Jésuites, publiées entre 1632 et 1673, témoignent de cet engagement, décrivant des missionnaires qui reconnaissent la dignité, l’intelligence et l’organisation sociale des nations huronne, algonquine, montagnaise et iroquoise, tout en relatant l’accueil chaleureux de nombreux villages qui voient dans la présence des religieux une occasion de dialogue et d’alliance.

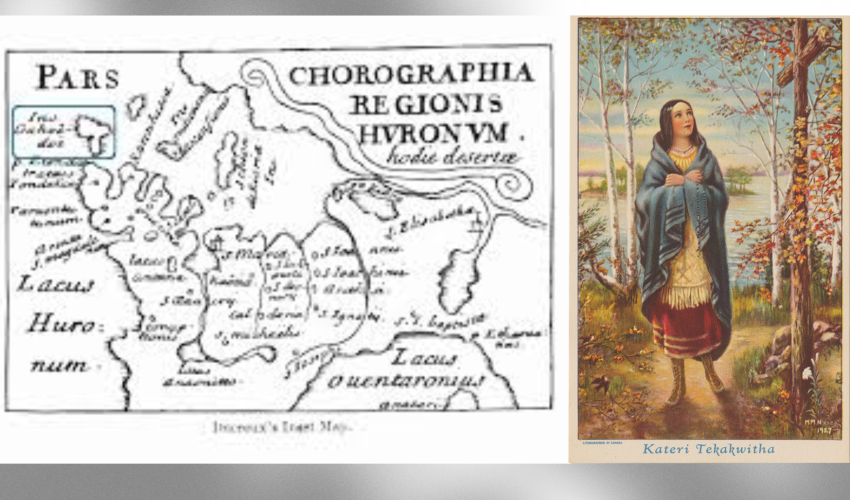

Les conversions autochtones ne relèvent pas d’une contrainte, mais d’un choix personnel, parfois coûteux. L’exemple le plus connu reste celui de Kateri Tekakwitha, dont la vie est documentée avec une précision rare par ses proches et par les missionnaires qui la connaissaient.

Son désir de baptême, sa vie spirituelle intense et la fidélité de son engagement montrent à quel point la foi chrétienne a pu toucher le cœur de personnes issues de nations profondément attachées à leurs traditions.Née en 1656 à Ossernenon, aujourd’hui Auriesville dans l’État de New York, sur le lieu même où Isaac Jogues, René Goupil et Jean de la Lande avaient versé leur sang pour le Christ, Kateri Tekakwitha est la première sainte autochtone d’Amérique du Nord. Fille d’un chef mohawk et d’une mère algonquine chrétienne, elle survit dans son enfance à une terrible épidémie de variole qui la laisse orpheline, affaiblie et le visage marqué. Adoptée par des proches de son père, elle grandit dans un contexte difficile, tiraillée entre les traditions de son peuple et la mémoire de la foi transmise par sa mère. Refusant le mariage auquel son rang la destinait, allant jusqu’à convertir celui qu’on lui destinait comme époux, elle choisit librement de recevoir le baptême à l’âge de vingt ans après une catéchèse donnée par les missionnaires français.

Cette décision, incomprise parmi les siens, provoque pour elle moqueries, isolement et menaces. Elle parvient pourtant à échapper à ces persécutions et rejoint la mission jésuite Saint François Xavier sur le Saint Laurent, à Kahnawake, où elle devient rapidement une figure spirituelle respectée par les croyants autochtones comme par les missionnaires.

Elle y mène une vie de prière intense, de travail humble et de charité concrète, particulièrement auprès des malades et des plus pauvres, scellant en 1679 un vœu de chasteté qu’elle avait mûri depuis l’enfance. Elle meurt le 17 avril 1680 en invoquant le nom de Jésus, et la tradition rapporte que les traces de la maladie disparurent de son visage au moment de sa mort, tandis que plusieurs guérisons furent attribuées à son intercession lors de son enterrement. Très tôt entourée d’une réputation de sainteté, elle devient l’objet d’une profonde dévotion parmi les Amérindiens catholiques du Canada et des États Unis. Son procès en canonisation est ouvert dès 1884, Pie XII la déclare vénérable en 1943, Jean Paul II la béatifie en 1980, et elle est finalement canonisée à Rome le 21 octobre 2012.

Son corps repose aujourd’hui à la mission Saint François Xavier de Kahnawake, haut lieu de pèlerinage, et son souvenir demeure vivant dans les communautés autochtones qui voient en elle un modèle de pureté, de courage, de fidélité et de paix, celle que l’on appelle depuis des siècles le « Lys des Agniers ».

De nombreux chefs et familles ont également adhéré à l’Évangile, autant pour sa dimension spirituelle que pour la cohérence morale et sociale qu’ils y percevaient, ce phénomène s’observe chez les Illinois, les Algonquins, comme plus tard chez les Cris et les Pieds Noirs.Contrairement à certains récits contemporains, les missionnaires catholiques furent souvent les premiers défenseurs des peuples autochtones face aux excès de colons ou de compagnies commerciales.

Lire aussi

Paul Le Jeune s’indigne dans la Relation de 1637 de l’exploitation des Montagnais, Jean de Brébeuf rédige un code de conduite exigeant le respect des coutumes locales, et les sulpiciens de Montréal se prononcent tôt contre l’esclavage autochtone. En parallèle, l’Église rappelle à plusieurs reprises que la conversion doit être libre, comme le confirme la bulle Sublimis Deus de Paul III en 1537 qui interdit toute contrainte envers les peuples indigènes. Cette position officielle éclaire d’un jour nouveau les relations entre missionnaires et Amérindiens, loin des images d’assimilation forcée souvent évoquées aujourd’hui.Il est vrai que des épisodes douloureux marqueront plus tard l’histoire, notamment les pensionnats des XIXᵉ et XXᵉ siècles, institutions gouvernementales auxquelles certaines communautés religieuses ont participé. Confondre ces structures avec l’évangélisation des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles constitue toutefois une erreur historique majeure, car les logiques, les méthodes et les intentions n’ont aucun rapport.

Les paroles laissées par certains Amérindiens convertis, soigneusement notées par les missionnaires de l’époque, rappellent que la rencontre avec l’Évangile fut souvent le fruit d’une adhésion intime et libre. Paul Le Jeune rapporte ainsi qu’un homme huron, réfléchissant à l’enseignement chrétien, déclara « nous voulons croire en celui qui a fait le ciel et la terre, car celui là est véritablement puissant », tandis qu’un ancien montagnais affirmait que la prière chrétienne « fait vivre le cœur ». Jean de Brébeuf, de son côté, note qu’un Algonquin demandait le baptême pour « aller où vont ceux qui aiment Dieu », signe d’un désir spirituel profond. Dans les villages hurons, Charles Garnier recueille les dernières paroles d’une femme mourante, heureuse de « aller vers celui qui m’aime ».

Les premières missions reposaient sur la cohabitation, la confiance mutuelle et le dialogue culturel, les pensionnats relevaient d’une politique assimilationniste de l’État, postérieure et d’une nature différente.

La persistance d’un catholicisme autochtone vivant contredit d’ailleurs l’idée d’une foi imposée. Aujourd’hui encore, dans de nombreuses nations autochtones, la foi catholique s’exprime à travers des messes célébrées en langues traditionnelles, des chants où s’entrelacent rythmes ancestraux et liturgie, des sanctuaires dédiés à Kateri Tekakwitha et des catéchistes autochtones qui transmettent l’Évangile selon leurs propres traditions. Ce catholicisme amérindien, enraciné dans l’histoire et porté par des générations de familles, n’est pas le signe d’une dépossession, mais celui d’une appropriation libre et durable.L’évangélisation des peuples amérindiens représente ainsi un chapitre essentiel de l’histoire chrétienne du continent, un chapitre où se rencontrent courage missionnaire, liberté des consciences autochtones, amitiés profondes et héritages spirituels partagés. Redonner à cette histoire sa vérité et sa nuance, c’est rendre justice à des peuples qui ont vécu la rencontre avec le christianisme comme une richesse et non comme un effacement. C’est aussi rappeler que la foi peut naître dans le respect, la patience et le dialogue, même au cœur des bouleversements les plus profonds de l’histoire.