Depuis sa première apparition en 1938, Superman s’est imposé comme l’un des grands symboles de la culture populaire américaine. Héros venu d’ailleurs, élevé dans une petite ville du Kansas, il incarne la force au service du bien, l’humilité du quotidien, et le courage face à l’injustice. Autant de qualités qui ont longtemps permis de lire en filigrane une figure d’inspiration messianique, presque christique.

Dans la dernière adaptation cinématographique, sortie le 9 juillet dernier, le réalisateur James Gunn a relancé le débat en affirmant : « Superman est l’histoire de l’Amérique. Un immigrant venu d’ailleurs, porteur d’un message de bonté humaine. » À l’heure où les tensions autour de l’immigration occupent une place centrale dans le débat public, cette lecture a été saluée par certains, et critiquée par d’autres, qui y voient une relecture idéologique du personnage.Il est vrai que l’image de cet homme venu d’ailleurs appartient depuis longtemps à l’histoire de Superman. Jerry Siegel et Joe Shuster, ses créateurs, étaient eux-mêmes fils d’immigrés juifs ayant fui les persécutions en Europe. Leur héros, envoyé sur Terre depuis la planète Krypton, débarque dans un monde inconnu, où il devra s’adapter, cacher sa vraie nature, puis agir en faveur des plus faibles. Il n’est donc pas absurde de voir dans Superman une certaine résonance avec l’expérience de l’exil.

Mais il faut bien distinguer deux choses. Superman n’est pas un migrant comme un autre. Il ne cherche ni asile, ni travail. Il vient, non pour s’intégrer, mais pour accomplir une mission. Il n’est pas du monde, mais il entre dans le monde pour le sauver. Cette nuance est essentielle. Car elle rapproche bien davantage Superman d’une figure christique que d’une représentation sociologique.

Un autre parallèle frappant, souvent oublié dans les lectures contemporaines, est celui de la famille. À son arrivée sur Terre, Superman est recueilli par un couple marié, Jonathan et Martha Kent, figures d’un père et d’une mère nourriciers. C’est au sein de cette cellule familiale stable, enracinée dans la tradition rurale de l’Amérique profonde, qu’il reçoit amour, éducation et conscience morale. Là encore, l’écho est clair avec la Sainte Famille : un enfant venu du ciel, confié à un père adoptif, Joseph, et à une mère terrestre, Marie, pour grandir en sagesse et se préparer à sa mission. Cette structure familiale n’est pas un simple détail narratif : elle incarne une vision ordonnée du monde, fondée sur la transmission, la fidélité et la vocation. Supprimer ou relativiser cet élément, c’est passer à côté de ce qui faisait la profondeur du récit.

Dans l’Évangile selon saint Jean, le Christ dit : « Je suis venu dans le monde, mais je ne suis pas du monde. » C’est cette logique du don, du salut offert par un être qui dépasse le monde et ses logiques, que l’on retrouve dans les premières versions du mythe de Superman. Dans le film de 1978, Jonathan Kent confie à son fils adoptif : « Tu es ici pour une raison. Peut-être même pour sauver le monde. ».

En réduisant Superman à l’image d’un simple migrant parmi d’autres, on perd cette tension spirituelle, ce mystère de l’altérité qui sauve. Le héros devient un symbole politique, un slogan d’inclusion, et non plus un reflet de l’espérance. Le risque est alors de banaliser ce qui relevait d’un appel au dépassement de soi.

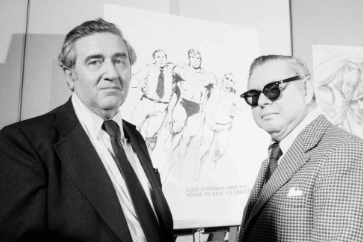

Dean Cain, ancien interprète du héros, s’interrogeait récemment : « Avons-nous encore besoin de héros ou seulement de slogans ? » La question mérite d’être posée. Car les figures fortes ne transforment pas les consciences par leur appartenance ou leur origine, mais par ce qu’elles incarnent et par le sacrifice qu’elles acceptent.Superman est peut-être un homme venu d’ailleurs, mais il est aussi, et d’abord, un être qui se donne, sans condition, pour le salut des autres. Et cela, aucun discours politique ne pourra jamais le résumer. Le récit du Christ commence lui aussi par un départ, celui de Bethléem vers l’Égypte, mais il ne s’y limite pas. Il s’achève sur la Croix, par le don absolu de sa vie. C’est peut-être cela que notre époque gagnerait à redécouvrir : derrière les images des superhéros, la trace effacée d’une vocation plus haute, celle de se donner, par amour.