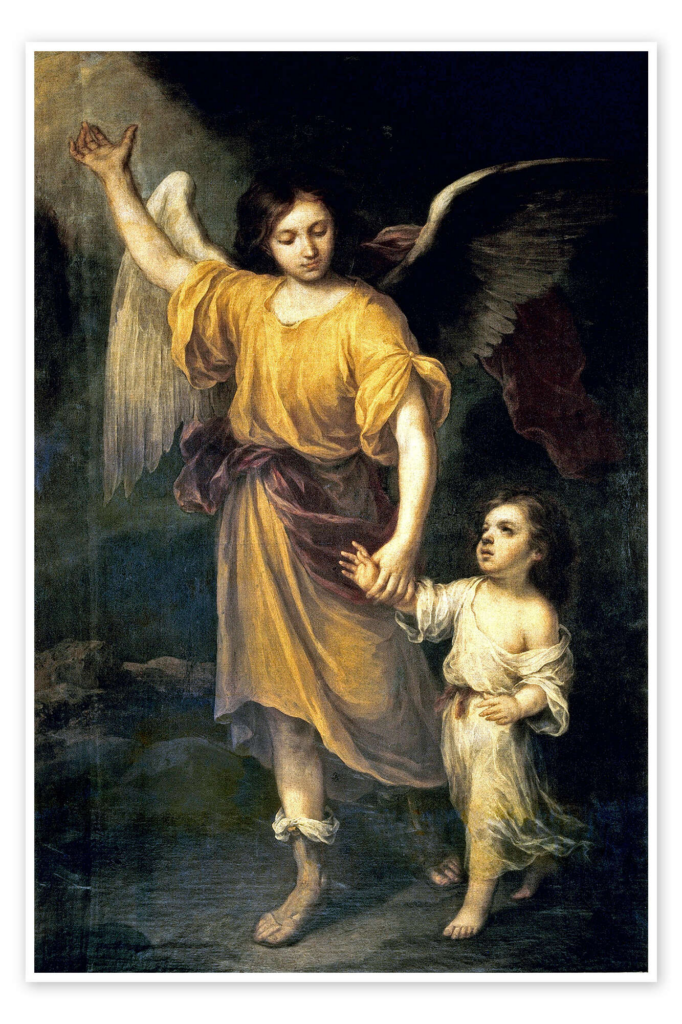

Le rôle de l’ange gardien dans la religion catholique est à la fois une vérité de foi et un objet de dévotion profondément enraciné dans l’histoire de l’Église. Si la Bible et la tradition patristique en attestent la présence, c’est au lendemain du concile de Trente que son culte connaît un essor considérable, notamment grâce à la reconnaissance liturgique officielle en 1608 par la Congrégation des Rites. Dès lors, la figure de l’ange protecteur devient un élément incontournable de la piété catholique, s’imposant aussi bien dans la catéchèse que dans la théologie mystique.

L’Écriture Sainte mentionne à plusieurs reprises l’action des anges, qu’il s’agisse de l’accompagnement d’Israël dans l’Ancien Testament ou de l’annonce de la Bonne Nouvelle dans le Nouveau Testament. Le Psaume 91 proclame : « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu’ils te gardent en toutes tes voies » (Ps 91, 11).

Dans l’Évangile selon Matthieu, Jésus lui-même affirme la mission des anges en lien avec les hommes : « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux » (Mt 18, 10).

Saint Basile de Césarée enseigne que « chaque fidèle a près de lui un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie » (Homélie sur les Psaumes, 33, 6). Saint Jérôme, quant à lui, insiste sur la mission particulière de ces esprits célestes : « Qu’elle est grande la dignité des âmes, puisque chacune d’elles a dès sa naissance un ange chargé de sa garde » (In Matth. 18, 10).

Ce rôle protecteur des anges a été défini avec précision par saint Thomas d’Aquin dans la Somme théologique, où il soutient que chaque être humain bénéficie d’une assistance angélique pour l’aider à accomplir son salut. Il explique que « les anges sont envoyés en ministère pour ceux qui doivent hériter du salut » (Ia, q. 113, a. 4) et que même les infidèles et les pécheurs ne sont pas privés de cette protection : « Les anges gardiens sont donnés à tous les hommes en raison de la nature humaine qu’ils partagent » (Ia, q. 113, a. 5, ad. 2).

Le Catéchisme du Concile de Trente confirme cette mission universelle des anges en soulignant leur action discrète mais efficace dans le quotidien des croyants : « Ils veillent sur nous, écartent les dangers, détournent nos cœurs du mal et nous encouragent à la vertu » (Catéchisme du Concile de Trente, III, 2, 5). Cette affirmation sera reprise et développée dans le Catéchisme de l’Église catholique publié en 1992 : « L’existence des êtres spirituels, les anges, est une vérité de foi » (CEC, 328), précisant que « dès l’enfance à la mort, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession » (CEC, 336).

L’affirmation de la garde angélique dans la tradition catholique s’est accompagnée d’un débat théologique sur la relation entre la nature et la grâce, notamment dans le contexte des controverses de auxiliis qui opposaient les dominicains et les jésuites au XVIe siècle. Certains théologiens, comme Domingo Báñez, ont développé l’idée que l’ange gardien agit à la fois sur le plan naturel, en protégeant physiquement son protégé, et sur le plan surnaturel, en favorisant les dispositions nécessaires au salut. Francisco Suárez, quant à lui, affirme que « les anges sont des instruments de la providence divine pour mener les âmes à la béatitude » (De Angelis, disp. XV, sect. 2).

L’extension de cette doctrine a conduit à la question de la garde angélique des infidèles et des païens. Saint Thomas soutient que même les incroyants bénéficient de cette assistance divine, mais que leur ange gardien ne peut les conduire qu’à éviter certains maux et à discerner naturellement la justice (Ia, q. 113, a. 4). Cette position a été reprise par le jésuite Juan Martínez de Ripalda, qui va plus loin en affirmant que l’ange gardien peut être un moyen providentiel de les mener progressivement à la connaissance du vrai Dieu (De Ente Supernaturali, disp. III, sect. 5).

Lire aussi

Quelques anecdotes …

Saint Padre Pio (1887-1968), moine capucin connu pour ses stigmates et ses dons mystiques, entretenait une relation privilégiée avec son ange gardien. Il affirmait que son ange le protégeait des attaques démoniaques et l’aidait dans son apostolat. Il exhortait souvent les fidèles à parler à leur ange comme à un ami intime. Dans une lettre adressée à son directeur spirituel, il écrit :

« Qu’il est bon l’ange gardien ! Depuis mon enfance, il m’a toujours manifesté sa bonté et sa sollicitude. Combien de fois, alors que j’étais enfant, il a su me corriger et me guider ! »

Une anecdote célèbre raconte qu’un jour, un pénitent ne pouvait pas se rendre à la confession à San Giovanni Rotondo et envoya son ange gardien transmettre son message à Padre Pio. À son retour, il trouva la réponse du saint qui lui avait été transmise… par son propre ange ! Padre Pio confirma à plusieurs reprises qu’il recevait des messages de cette manière.

Saint Jean Bosco (1815-1888), fondateur des Salésiens, attribuait à son ange gardien et à la Sainte Vierge de nombreuses interventions miraculeuses. Il raconta à plusieurs reprises comment un mystérieux chien, qu’il appela « Grigio », apparaissait dans les moments de danger pour le protéger contre des brigands ou des attaques. Une nuit, alors qu’il rentrait seul, des malfaiteurs tentèrent de l’agresser, mais « Grigio » surgit et les fit fuir. Le chien disparut ensuite tout aussi mystérieusement.

L’un des épisodes les plus connus de la vie de saint Benoît de Nursie (480-547) concerne une tentative d’empoisonnement. Jaloux de son influence spirituelle, certains moines lui offrirent une coupe contenant du poison. Lorsqu’il fit le signe de la croix avant de boire, la coupe se brisa en morceaux. Selon la tradition bénédictine, c’est son ange gardien qui intervint pour le sauver de ce complot.

Ces récits, parmi tant d’autres, illustrent la réalité de la présence des anges gardiens, non seulement dans la vie des saints, mais aussi dans l’histoire quotidienne des fidèles. La doctrine catholique enseigne que chaque personne possède un ange gardien qui l’accompagne, le guide et l’aide dans son chemin vers le salut.

Parallèlement, la spiritualité ignacienne a donné une place particulière aux anges dans le discernement des esprits. Saint Ignace de Loyola, dans ses Exercices spirituels, enseigne que les mouvements de l’âme peuvent être influencés par des inspirations angéliques ou démoniaques, et que le fidèle doit apprendre à reconnaître ces influences pour se conformer à la volonté divine. Cette dimension mystique a été développée par des auteurs jésuites du XVIIe siècle, comme Jacques Hautin et Antonio Vasconcellos, qui ont décrit les anges comme des guides lumineux dans l’itinéraire spirituel du chrétien.

L’ange gardien apparaît ainsi non seulement comme un protecteur mais aussi comme un auxiliaire du libre arbitre, favorisant la coopération de l’homme avec la grâce divine. Cette conception s’est répandue dans la piété populaire à travers les confréries dédiées aux anges gardiens, les prières spécifiques promues par l’Église et la fête liturgique instituée officiellement en 1608.

Aujourd’hui encore, l’Église encourage cette dévotion, rappelant la mission des anges dans la liturgie et la catéchèse. Saint Padre Pio, qui entretenait une relation mystique avec son ange gardien, exhortait les fidèles à leur prière quotidienne : « Invoquez souvent votre ange gardien, remerciez-le, écoutez-le, priez-le. Cet ange est toujours avec vous, ne le laissez pas seul ! ».

Ainsi, la figure de l’ange gardien demeure un élément fondamental de la foi catholique, reliant la tradition biblique, les enseignements des Pères de l’Église et les développements théologiques post-tridentins. Enracinée dans la théologie de la providence et du libre arbitre, elle constitue une présence invisible mais active, accompagnant chaque âme sur le chemin de son salut.