Paru ce 4 novembre 2025, le document Mater Populi fidelis (« Mère du Peuple fidèle »), signé par le cardinal Víctor Manuel Fernández et approuvé par le pape Léon XIV, marque une étape importante dans la réflexion doctrinale sur la dévotion mariale. Le texte, long et structuré, répond aux débats suscités ces dernières décennies autour de certains titres attribués à la Vierge Marie, notamment Co-rédemptrice, Médiatrice ou Médiatrice de toutes grâces.

D’emblée, la Note affirme sa volonté de « préserver l’équilibre nécessaire entre l’unique médiation du Christ et la coopération de Marie à l’œuvre du salut ». L’objectif n’est pas de restreindre la dévotion mariale, mais de « l’accompagner et la soutenir », dans la fidélité à la foi catholique et avec une sensibilité œcuménique.L’un des passages les plus forts de la Note est celui qui cite le pape François : « La Vierge n’a jamais voulu obtenir aucun titre de Jésus […]. Elle n’a pas demandé d’être elle-même une quasi-rédemptrice ou une co-rédemptrice : non. Il n’y a qu’un seul Rédempteur, et ce titre ne se dédouble pas. »

Reprenant cet enseignement, le Dicastère précise : « L’utilisation du titre de Co-rédemptrice pour définir la coopération de Marie est toujours inopportune. Ce titre risque d’obscurcir l’unique médiation salvifique du Christ. » Le document rappelle que la rédemption « est parfaite et n’a besoin d’aucun ajout ». Marie y est honorée comme la première et la plus grande collaboratrice du salut, mais toujours « dans la subordination totale au Christ ». Toute expression ambiguë est donc à éviter, surtout lorsqu’elle pourrait suggérer que la Vierge « complète » l’action du Sauveur.

Le cœur de la Note se concentre sur la maternité spirituelle de Marie. Celle-ci, explique le texte, découle de son « oui » à l’Annonciation et se manifeste « de l’Incarnation à la Croix et à la Résurrection ». « Marie est la Mère croyante devenue Mère de tous les croyants », écrit le Dicastère. « Elle marche au milieu de son peuple, mue par une tendresse délicate, et prend sur elle ses angoisses et ses vicissitudes. » Le pape Léon XIV, en approuvant le document le 7 octobre 2025, a voulu réaffirmer que la piété populaire envers la Vierge « ne s’éloigne pas du Christ ni de l’Évangile », mais qu’elle en est une expression vivante : « Sur le visage maternel de Marie, le Peuple de Dieu reconnaît le mystère de la Croix et la lumière de Pâques. » Ainsi, Mater Populi fidelis ne corrige pas la foi du peuple, elle la purifie et l’oriente. « La dévotion mariale, suscitée par la maternité de Marie, est un trésor de l’Église », affirme le texte, qui salue la piété des simples : « Les pauvres trouvent la tendresse et l’amour de Dieu dans le visage de Marie. »

Lire aussi

La Note met également en garde contre l’usage idéologique de la figure de Marie : « Les pasteurs doivent éviter toute instrumentalisation politique de cette proximité de la Mère. » Elle invite à comprendre que Marie agit toujours « avec l’Église, dans l’Église et pour l’Église ». Sa médiation n’est pas une action parallèle, mais « une coopération participée » : elle dispose les croyants à recevoir la grâce du Christ, sans jamais être source de celle-ci. Enfin, la conclusion du texte est un hymne à la foi populaire : « Le Peuple fidèle ne s’éloigne pas du Christ ni de l’Évangile lorsqu’il s’approche d’elle, mais il sait lire en cette image maternelle tous les mystères de l’Évangile. »

Par cette Note, le Saint-Siège ne cherche pas à restreindre la dévotion à la Vierge Marie, mais à lui rendre sa justesse théologique et spirituelle. Mater Populi fidelis s’inscrit dans la continuité du magistère, rappelant que toute prière adressée à Marie trouve son centre dans le Christ. La Vierge n’est pas mise en concurrence avec le Rédempteur, elle en reflète la lumière et en transmet la grâce.

Dans un contexte ecclésial où certaines expressions de piété populaire peuvent parfois glisser vers l’excès ou la confusion, le document rappelle que la grandeur de Marie réside précisément dans son humilité, dans ce « oui » silencieux qui ouvre à l’action de Dieu. Loin d’un discours de rupture, la Note propose une herméneutique de continuité : elle relit la tradition mariale à la lumière de l’Évangile, en soulignant l’unité du dessein divin et la cohérence de la foi catholique.

Enfin, en soulignant que Marie « marche au milieu de son peuple », le texte réaffirme la dimension pastorale de la dévotion mariale. Ce visage maternel de l’Église, proche des simples et des souffrants, demeure une source d’espérance et de consolation. La théologie, en clarifiant les mots, ne retire rien à cette proximité du cœur : elle permet au contraire à la foi populaire de respirer plus librement, orientée tout entière vers le Christ, unique Sauveur du monde.

Intégralité du texte Mater Populi fidelis : Note doctrinale sur certains titres mariaux qui se réfèrent à la coopération de Marie

« Cette Note répond à de nombreuses questions et propositions parvenues au cours des dernières décennies au Saint-Siège – en particulier à ce Dicastère – sur des questions liées à la dévotion mariale et à certains titres mariaux. Ce sont des questions qui ont préoccupé les derniers Pontifes et qui ont été abordées à plusieurs reprises au cours des trente dernières années dans les différentes instances du Dicastère, tels que les Congrès, les Assemblées ordinaires, etc. Cela a permis à ce Dicastère de disposer d’un matériel abondant et riche, fondement de cette réflexion.

Tout en clarifiant le sens selon lequel certains titres et expressions qui se réfèrent à Marie sont acceptables ou non, ce texte se propose également d’approfondir les justes fondements de la dévotion mariale, en précisant la place de Marie dans sa relation avec les croyants, à la lumière du mystère du Christ, unique Médiateur et Rédempteur. Cela implique une profonde fidélité à l’identité catholique et, en même temps, un effort œcuménique particulier.

L’axe qui traverse toutes ces pages est la maternité de Marie à l’égard des croyants, une question qui revient à plusieurs reprises, avec des affirmations sans cesse reprises, en les enrichissant et en les complétant, telle une spirale, de considérations nouvelles.

La dévotion mariale, suscitée par la maternité de Marie, est ici présentée comme un trésor de l’Église. Il ne s’agit pas de corriger, mais bien de valoriser, d’admirer et d’encourager la piété du peuple de Dieu fidèle qui, en Marie, trouve refuge, force, tendresse et espérance parce qu’elle est une expression mystagogique et symbolique d’une attitude évangélique de confiance dans le Seigneur que l’Esprit-Saint lui-même inspire librement aux croyants. En effet, les pauvres trouvent « la tendresse et l’amour de Dieu dans le visage de Marie. En elle, ils voient se refléter le message essentiel de l’Évangile »[1].

En même temps, il existe des groupes de réflexion mariale, des publications, de nouvelles dévotions ainsi que des demandes de dogmes mariaux qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques de dévotion populaire, mais qui, en définitive, proposent un certain développement dogmatique et s’expriment fortement à travers les réseaux sociaux, soulevant souvent des doutes chez des fidèles plus simples. Il s’agit parfois de réinterprétations d’expressions utilisées par le passé avec des significations diverses. Le présent document tient compte de ces propositions afin d’indiquer en quelle mesure certaines répondent à une dévotion mariale authentique et inspirée par l’Évangile, ou en dans quelle mesure d’autres doivent être évitées parce qu’elles ne favorisent pas une contemplation adéquate de l’harmonie du message chrétien dans son ensemble.

D’autre part, divers passages de cette Note offrentun large développement biblique qui aide à montrer comment l’authentique dévotion mariale n’apparaît pas seulement dans la riche Tradition de l’Église mais déjà dans la Sainte Écriture. Cette empreinte biblique exceptionnelle est accompagnée de textes des Pères, des Docteurs de l’Église et des derniers Pontifes. De cette façon, plutôt que de proposer des limites, la Note cherche à accompagner et à soutenir l’amour envers Marie et la confiance en sa maternelle intercession.

Víctor Card. Fernández

Préfet

[1] Conseil Épiscopal Latino-américain, Ve Conférence Générale de l’Épiscopat d’Amérique latine et des Caraïbes (Aparecida, 13-31 mai 2007), n. 265. Cité au n. 78 de la Note.

Introduction

1. [Mater populi fidelis] LaMère du Peuple fidèle[1] est contemplée avec affection et admiration par les chrétiens, parce que, si la grâce nous rend semblables au Christ, Marie est l’expression la plus parfaite de son action qui transforme notre humanité. Elle est la manifestation féminine de tout ce que la grâce du Christ peut opérer dans un être humain. Face à une telle beauté, poussés par l’amour, de nombreux fidèles ont toujours cherché à se référer à la Mère avec les paroles les plus belles et ont exalté la place particulière qu’elle occupe avec le Christ.

2. Ce Dicastère a récemment publié les Normes procédurales pour le discernement de phénomènes surnaturels présumés[2]. En relation avec ces phénomènes, il est fréquent que certains titres[3] et expressions qui se réfèrent à la Vierge Marie soient utilisés. Ces titres, dont certains apparaissent déjà chez les Saints Pères, ne sont pas toujours utilisés avec précision ; parfois, leur sens est modifié ou ils sont mal interprétés. Outre les problèmes terminologiques, certains titres présentent d’importantes difficultés de contenu, parce qu’il y a souvent une compréhension erronée de la figure de Marie avec de graves répercussions au niveau christologique[4], ecclésiologique[5] et anthropologique[6].

3. Le principal problème dans l’interprétation de ces titres appliqués à la Vierge Marie est de comprendre comment Marie est associée à l’œuvre rédemptrice du Christ, c’est-à-dire : « Quelle est la signification de la coopération unique de Marie au plan du salut ? »[7]. Sans vouloir épuiser la réflexion ou être exhaustif, le présent document cherche à préserver l’équilibre nécessaire qui doit s’établir, dans les mystères chrétiens, entre l’unique médiation du Christ et la coopération de Marie à l’œuvre du salut, et il entend montrer aussi comment celle-ci s’exprime dans divers titres mariaux.

La coopération de Marie à l’œuvre du salut

4. Traditionnellement, la coopération de Marie à l’œuvre du salut a été abordée selon une double perspective : à partir de sa participation à la Rédemption objective, accomplie par le Christ au cours de sa vie et particulièrement dans la Pâques, et à partir de l’influence qu’elle a actuellement sur ceux qui ont été rachetés. En réalité, ces perspectives sont liées entre elles et ne peuvent être considérées isolément.

5. La participation de Marie à l’œuvre salvifique du Christ est attestée dans les Écritures qui présentent l’événement salvifique accompli en Jésus-Christ comme une promesse, dans les écrits vétérotestamentaires, et comme une réalisation, dans le Nouveau Testament. Ainsi, Marie apparaît-elle déjà en Gn 3, 15, parce qu’elle est la Femme qui participe à la victoire définitive contre le serpent. C’est pourquoi, il n’est pas surprenant que Jésus s’adresse à Marie avec l’appellation de « Femme » au du Calvaire, (Jn 19, 26). À Cana aussi, Jésus l’appelle « Femme » (Jn 2, 4), renvoyant à Marie et à son rôle, près de Lui, à “l’Heure” de la Croix.

6. Là, à cette “Heure”, se manifeste la collaboration de Marie qui prononce à nouveau le “oui” de l’Annonciation et, dans ce moment sacré, l’Évangile passe du mot « Femme » sur les lèvres de Jésus (Jn 19, 26) à la présentation de Marie comme « Mère » (Jn 19, 27). Lorsque l’Évangile explique qu’en réponse le disciple, qui nous représente tous, la reçut, il utilise un verbe (lambanō) qui, dans l’Évangile, prend le sens d’“accueillir” dans la foi (cf. Jn 1, 11-12 ; 5, 43 et 13, 20). C’est aussi le verbe utilisé par le quatrième Évangile pour exprimer que la Lumière est venue chez les siens et qu’ils ne l’ont pas « accueillie » (Jn 1, 11). Cela veut dire que le disciple, qui tenait notre place près de Marie, l’a accueillie comme une mère dans la foi. Ce n’est qu’après nous avoir donné Marie comme mère que Jésus reconnaîtra que « tout est accompli » (Jn 19, 28). Cette allusion solennelle à l’accomplissement empêche d’interpréter l’épisode de manière superficielle. La maternité de Marie à notre égard fait partie de l’accomplissement du dessein divin qui se réalise dans la Pâque du Christ. En un sens semblable, l’Apocalypse présente la « Femme » (Ap 12, 1) comme la mère du Messie (cf. Ap 12, 5) et comme la mère du « reste de ses enfants » (Ap 12, 17).

7. Il faut se rappeler que Marie de Nazareth peut être considérée comme le « témoin privilégié »[8] des événements de l’enfance de Jésus[9] qui apparaissent dans les Évangiles (cf. Lc 1-2; Mt 1-2). Dans le prologue de son Évangile, Luc met en garde ses lecteurs : « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous,d’après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires […] j’ai décidé, moi aussi, […] de tout examiner avec diligence dès le commencement » (Lc 1, 1-3). Parmi ces témoins oculaires, se distingue Marie, protagoniste directe de la conception, de la naissance et de l’enfance du Seigneur Jésus. On peut dire la même chose des récits de la Passion, puisque « près de la croix de Jésus » se tenait « sa mère » (Jn 19, 25), et de l’attente de la Pentecôte, quand les apôtres étaient « assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus » (Ac 1, 14).

8. Dans l’Évangile de Luc, Marie est la nouvelle Fille de Sion qui reçoit et transmet la joie du salut. Luc reprend les promesses prophétiques qui annonçaient la joie messianique (cf. So 3, 14-17 ; Za 9, 9). En elle s’accomplissent les promesses qui firent tressaillir de joie Jean-Baptiste (cf. Lc 1, 41). Élisabeth se présente comme indigne de recevoir la visite de Marie : « Comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? » (Lc 1, 43). Élisabeth ne dit pas : “Qui suis-je pour que mon Seigneur me visite ?” Elle se réfère directement à la mère, ce qui nous fait voir le lien indissoluble entre la mission du Christ et celle de Marie. Élisabeth parle remplie de l’Esprit Saint (cf. Lc 1, 41), afin que son attitude envers Marie soit présentée comme un modèle de foi. Poussée par l’Esprit, elle prononce les paroles suivantes : « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein ! » (Lc 1, 42). Il est frappant de constater que, sous l’action de l’Esprit, il ne lui suffit pas de déclarer Jésus “béni”, mais qu’elle déclare “bénie” aussi la mère. Elle les contemple intimement unis dans ce moment de joie messianique. Marie apparaît ici comme la femme “heureuse” par excellence : « Bienheureuse celle qui a cru » (Lc 1, 45) ; « Mon esprit trésaille de joie » (Lc 1, 47) ; « toutes les générations me diront bienheureuse » (Lc 1, 48). Cela devient encore plus important si l’on remarque que, dans l’Évangile de Luc, ce bonheur n’apparaît pas comme un état d’esprit, mais comme l’accomplissement des promesses messianiques chez les petits (cf. Lc 6, 20-22), qui reçoivent une grande récompense dans le ciel (cf. Lc 6, 23).

9. Dans les premiers siècles du christianisme, les Saints Pères s’intéressèrent principalement à la maternité divine de Marie (Theotokos), à sa virginité perpétuelle (Aeiparthenos), à sa sainteté parfaite, exempte de péché tout au long de sa vie (Panagia), et à son rôle de nouvelle Ève[10], en concentrant sur le mystère de l’Incarnation la réflexion sur l’association de Marie à la Rédemption du Christ. Le “oui” de Marie devant le salut de l’archange Gabriel afin que le Verbe de Dieu prenne chair en son sein (cf. Lc 1, 26-27), donne à l’être humain la possibilité d’être divinisé. Saint Augustin déclare donc la Vierge “coopératrice” de la Rédemption, insistant à la fois sur l’action de Marie avec le Christ et sur sa subordination à Lui, car Marie coopère avec le Christ afin que « les fidèles naissent dans l’Église »[11] et, pour cette raison, nous pouvons l’appeler Mère du Peuple fidèle.

10. Au cours du premier millénaire, la réflexion sur la Vierge Marie dans l’Église renvoie à la liturgie. La grande et riche diversité des traditions liturgiques de l’Orient chrétien voulait être un écho fidèle des Saintes Écritures, des Conciles et des Pères de l’Église. La lex orandi, qui devint lex credendi, configure la mariologie orientale d’après l’hymnographie, l’iconographie et la piété populaire[12]. Par exemple, à partir du Ve siècle furent établies en Orient les fêtes mariales qui, par la suite, au VIIe siècle, passèrent en Occident. La participation de la Mère de Dieu à l’œuvre du salut est mentionnée non seulement dans toutes les anaphores et liturgies eucharistiques des Églises orientales, mais aussi et surtout dans les textes hymnographiques utilisés aux heures canoniales, présents dans les différentes traditions liturgiques de l’Orient chrétien. L’hymnographie abonde en compositions dédiées à Marie et riches d’allégories bibliques[13] dans lesquelles on invoque l’intercession de la Mère de Dieu et qui permirent d’approfondir le mystère fondamental de l’Incarnation et sa signification pour la Rédemption dans le Christ, grâce à un langage riche de symbolisme poétique capable d’exprimer l’émerveillement et la stupéfaction de ceux qui, étant de la même lignée que Marie, contemplent les prodiges que le Tout-Puissant a réalisés en elle[14].

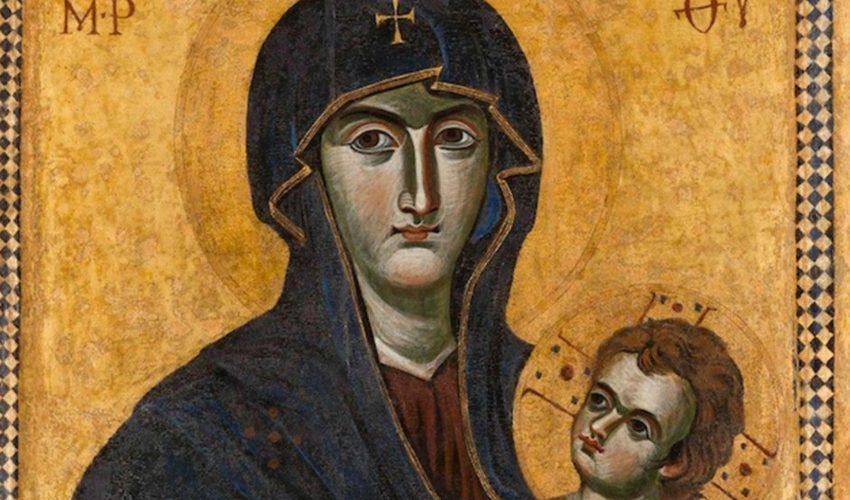

11. L’enseignement des premiers conciles œcuméniques commence à dessiner le dogme de Marie, Mère de Dieu, proclamé ensuite au Concile d’Éphèse. L’Orient chrétien a toujours défendu doctrinalement les dogmes définis par ces premiers conciles, au moins dans les Églises qui ont accepté les Conciles d’Éphèse et de Chalcédoine. En même temps, elle a accueilli, dans ses traditions liturgiques, hymnographiques et iconographiques, les récits et légendes mariales populaires relatifs aux récits de l’enfance et de la mort de Jésus. Ces narrations cherchent à nourrir la piété du Peuple de Dieu, en donnant voix au lyrisme des images poétiques, qui n’ont d’autre objectif que de susciter l’émerveillement. Cette vénération de la Mère de Dieu se manifeste aussi à travers l’iconographie qui offre une image visuelle de Marie et du Verbe incarné. Il reste significatif que les iconographies traditionnelles de ces Églises liées aux conciles d’Éphèse et de Chalcédoine représentent majoritairement Marie comme “Theotokos”[15] et furent réalisées pour contempler en elles la Vierge-Mère qui présente au monde et étreint son Fils, l’enfant Jésus, tandis qu’elle intercède pour l’humanité auprès de Lui. Ainsi, l’iconographie mariale orientale, en tant que kérygme et rappel visuel en couleurs de la théologie des premiers conciles et des Saints Pères, veut être une traduction visuelle des titres spécifiques qui s’appliquent à la Vierge[16]. C’est pourquoi les icônes doivent être “lues” à partir de la liturgie et des hymnes. Marie n’est pas l’objet d’un culte placé à côté du Christ, mais elle est insérée dans le mystère du Christ à travers l’Incarnation[17]. Elle est l’icône en qui se vénère le Christ lui-même. Elle est la Theotokos, la Vierge Mère qui présente son fils Jésus, le Christ, et elle est, en même temps, l’Odigitria qui montre, en le désignant de sa main, le seul Chemin qui est le Christ.

12. À partir du XIIe siècle, la théologie occidentale[18] s’est tournée vers la relation qui unit la Vierge Mère au mystère de la Rédemption cruelle du Calvaire, et associe l’image de l’épée de Siméon à la Croix du Christ. La présence de Marie au pied de la Croix est comprise comme un signe de force chrétienne, pleine d’amour maternel. Saint Bernard, dans un commentaire sur la présentation de Jésus au Temple, parle de la coopération de Notre Dame au sacrifice rédempteur [19]. Arnaud, ami de saint Bernard et abbé bénédictin de Bonneval (mort après 1159), considère pour la première fois la coopération de Marie au sacrifice du Calvaire, unie à son Fils Jésus-Christ[20].

13. La coopération de la Mère et du Fils à l’œuvre du salut a été exposée par le Magistère de l’Église[21]. Comme le dit le Concile Vatican II, « les Saints Pères considèrent Marie non pas simplement comme un instrument passif aux mains de Dieu, mais comme apportant au salut des hommes la coopération de sa libre foi et de son obéissance »[22]. Cette association de la Vierge est présente à la fois dans la vie terrestre de Jésus-Christ (conception, naissance, mort et Résurrection) et dans le temps de l’Église.

14. Le dogme de l’Immaculée Conception met l’accent sur la primauté et l’unicité du Christ dans la Rédemption, parce que même la première rachetée est rachetée par le Christ et transformée par l’Esprit, avant toute possibilité d’une action propre[23]. C’est à partir de cette condition particulière de “première rachetée” par le Christ, de “première transformée” par l’Esprit-Saint, que Marie peut coopérer plus intensément et plus profondément avec le Christ et avec l’Esprit, en devenant un prototype[24], un modèle et un exemple de ce que Dieu veut accomplir en chaque personne rachetée[25].

15. La collaboration de Marie à l’œuvre du salut a une structure trinitaire, parce qu’elle est le fruit d’une initiative du Père, qui a vu la petitesse de sa Servante (cf. Lc 1, 48) ; elle jaillit de la kenōsis du Fils, qui s’est humilié en prenant la forme d’un Serviteur (cf. Ph 2, 7-8) et elle est l’effet de la grâce de l’Esprit-Saint (cf. Lc 1, 28.30), qui a disposé le cœur de la jeune femme de Nazareth de telle façon qu’elle réponde à l’Annonciation et tout au long de sa vie de communion avec son Fils. Saint Paul VI enseignait que « dans la Vierge, tout se rapporte au Christ et tout dépend de lui : c’est pour lui que Dieu le Père, de toute éternité, l’a choisie comme Mère toute sainte et l’a parée de dons de l’Esprit à nul autre consentis »[26]. Le oui de Marie n’est pas une simple condition préalable à quelque chose qui aurait pu être réalisé sans son consentement ni sa collaboration. Sa maternité n’est pas simplement biologique et passive[27], mais elle est une maternité « pleinement active »[28] qui s’unit au mystère salvifique du Christ comme instrument aimé par le Père dans son dessein de salut. Elle « est la garantie qu’Il est vraiment homme, en tant que “né d’une femme” (Ga 4, 4), mais elle est aussi, depuis la proclamation du dogme de Nicée, la Theotokos, celle qui enfante Dieu »[29].

Titres faisant référence à la coopération de Marie au salut

16. Parmi les titres sous lesquels Marie a été invoquée (Mère de la Miséricorde, Espérance des pauvres, Aide des chrétiens, Secours, Avocate, etc.), certains se réfèrent davantage à sa collaboration à l’œuvre rédemptrice du Christ, comme par exemple Co-rédemptrice et Médiatrice.

Co-rédemptrice

17. Le titre de Co-rédemptrice apparaît au XVe siècle comme une correction à l’invocation de Rédemptrice (comme abréviation de Mère du Rédempteur) que Marie recevait depuis le Xe siècle. Saint Bernard attribue à Marie un rôle au pied de la Croix qui donne naissance au titre de Co-rédemptrice, qui apparaît pour la première fois dans un hymne anonyme du XVe siècle à Salzbourg[30]. Bien que le nom de Rédemptrice ait été maintenu aux XVIe et XVIIe siècles, il disparut complètement au XVIIIe siècle pour être remplacé par Co-rédemptrice. La recherche théologique sur la coopération de Marie à la Rédemption, au cours de la première moitié du XXe siècle, a conduit à approfondir le contenu du titre de Co-rédemptrice[31].

18. Certains Pontifes ont utilisé ce titre sans trop s’attarder à l’expliquer[32]. D’une manière générale, ils l’ont présenté de deux manières précises: par rapport à la maternité divine, dans la mesure où Marie, en tant que mère, a rendu possible la Rédemption accomplie dans le Christ[33], ou en référence à son union avec le Christ près de la Croix rédemptrice[34]. Le Concile Vatican II a évité d’utiliser le titre de Co-rédemptrice pour des raisons dogmatiques, pastorales et œcuméniques. Saint Jean Paul II l’a utilisé à sept reprises au moins, en le rapportant en particulier à la valeur salvifique de nos souffrances offertes avec celles du Christ à qui Marie est unie avant tout sur la Croix[35].

19. Lors de la Feria IV du 21 février 1996, le Préfet de ce qu’on appelait alors la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le Cardinal Joseph Ratzinger, en réponse à la question de savoir si la demande du mouvement Vox Populi Mariae Mediatrici d’une définition du dogme de Marie comme co-rédemptrice ou médiatrice de toutes grâces était acceptable, a répondu dans son votum personnel : « Négatif. La signification précise des titres n’est pas claire et la doctrine qu’ils contiennent n’est pas mûre. Une doctrine définie de foi divine appartient au dépôt de la foi, c’est-à-dire à la révélation divine véhiculée dans l’Écriture et dans la tradition apostolique. Or, on ne voit pas clairement comment la doctrine exprimée dans les titres est présente dans l’Écriture et dans la tradition apostolique »[36]. Plus tard, en 2002, il s’est exprimé publiquement contre l’utilisation de ce titre : « La formule “Co-rédemptrice” est trop éloignée du langage de l’Écriture et de la patristique et provoque ainsi des malentendus… Tout procède de Lui, comme le disent surtout les Lettres aux Éphésiens et aux Colossiens. Marie est ce qu’elle est grâce à Lui. Le mot “co-rédemptrice” éclipserait cette origine ». Le Cardinal Ratzinger ne niait pas qu’il y aurait de bonnes intentions et des aspects valables dans la proposition d’utiliser ce titre, mais il soutenait qu’il s’agissait d’un « terme erroné »[37].

20. Le Cardinal de l’époque mentionnait les Lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, où le vocabulaire utilisé et le dynamisme théologique des hymnes présentent de telle manière la centralité rédemptrice unique et la fontalité du Fils incarné que la possibilité d’y ajouter d’autres médiations est exclue, parce que « toutes sortes de bénédictions spirituelles » nous sont données « dans le Christ » (Ep 1, 3) ; parceque nous sommes pour Lui des fils adoptifs (cf. Ep 1, 5) et en Lui nous avons été comblés de grâce (cf. Ep 1, 6), « En Lui nous trouvons la rédemption, par son sang » (Ep 1, 7) et« Il nous a prodigués » (Ep 1, 8) sa grace. En Lui, « nous avons été mis à part » (Ep 1, 11) et nous avons été prédestinés. Et Dieu a voulu « faire habiter en Lui toute la Plénitude » (Col 1, 19) et, « par Lui, réconcilier tous les êtres pour Lui » (Col 1, 20). Une telle louange sur la place unique du Christ nous invite à mettre chaque créature en situation clairement réceptive, et à une prudence religieuse et délicate lorsque nous envisageons toute forme de coopération possible dans le domaine de la Rédemption.

21. Le Pape François a clairement exprimé sa position au moins trois fois contre l’utilisation du titre de Co-rédemptrice, alléguant que Marie « n’a jamais voulu prendre pour elle quelque chose de son Fils. Elle ne s’est jamais présentée comme co-rédemptrice. Non, disciple »[38]. L’œuvre rédemptrice a été parfaite et n’a besoin d’aucun ajout. C’est pourquoi « la Vierge n’a voulu obtenir aucun titre de Jésus […]. Elle n’a pas demandé d’être elle-même une quasi-rédemptrice ou une co-rédemptrice: non. Il n’y a qu’un seul Rédempteur et ce titre ne se dédouble pas »[39]. Le Christ « est l’unique Rédempteur : il n’y a pas de co-rédempteurs avec le Christ »[40]. Parce que « le sacrifice de la Croix, offert avec un cœur aimant et obéissant, présente une satisfaction surabondante et infinie »[41]. Bien que nous puissions prolonger ses effets dans le monde (cf. Col 1 :24), ni l’Église ni Marie ne peuvent remplacer, ni perfectionner, l’œuvre rédemptrice du Fils de Dieu incarné, qui a été parfaite et n’a pas besoin d’ajouts.

22. Compte tenu de la nécessité d’expliquer le rôle subordonné de Marie au Christ dans l’œuvre de la Rédemption, l’utilisation du titre de Co-rédemptrice pour définir la coopération de Marie est toujours inopportune. Ce titre risque d’obscurcir l’unique médiation salvifique du Christ et peut donc générer une confusion et un déséquilibre dans l’harmonie des vérités de la foi chrétienne, parce qu’« il n’y a de salut en personne d’autre », car « il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés » (Ac 4, 12). Lorsqu’une expression nécessite des explications nombreuses et constantes, afin d’éviter qu’elle ne s’écarte d’un sens correct, elle ne rend pas service à la foi du Peuple de Dieu et devient gènante. Dans ce cas, elle n’aide pas à exhalter Marie comme la première et la plus grande collaboratrice dans l’œuvre de la Rédemption et de la grâce, parce que le danger d’obscurcir la place exclusive de Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme pour notre salut, le seul capable d’offrir au Père un sacrifice d’une valeur infinie, ne serait pas un véritable honneur pour la Mère. En effet, en tant que « servante du Seigneur » (Lc 1, 38), elle nous indique le Christ et nous demande : « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5).

Médiatrice

23. Le concept de médiation est utilisé dans la patristique orientale à partir du VIe siècle. Au cours des siècles suivants, saint André de Crète[42], saint Germain de Constantinople[43] et saint Jean Damascène[44] utilisent ce titre avec des significations différentes. En Occident, son utilisation est devenue plus fréquente à partir du XIIe siècle, bien que ce ne soit qu’au XVIIe siècle qu’il a été énoncé comme une thèse doctrinale. En 1921, le Cardinal Mercier, Archevêque de Malines, avec la collaboration scientifique de l’Université Catholique de Louvain et le soutien des évêques, du clergé et du peuple belge, demanda au Pape Benoît XV la définition dogmatique de la médiation universelle de Marie, mais le Pape ne fut pas d’accord. Il n’approuva qu’une fête, avec sa messe propre et l’office de Marie Médiatrice[45]. À partir de ce moment-là et jusqu’en 1950, des recherches théologiques ont été menées sur la question qui devaient aboutir à la phase préparatoire du Concile Vatican II. Le Concile n’est pas entré dans des déclarations dogmatiques[46] mais a préféré présenter une vaste synthèse « de la doctrine catholique sur la place qu’occupe la Très Sainte Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l’Église »[47].

24. La phrase biblique qui se réfère à la médiation exclusive du Christ est décisive. Le Christ est l’unique Médiateur, « car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s’est livré en rançon pour tous » (1 Tm 2, 5-6). L’Église a expliqué cette place unique du Christ, parce que, étant le Fils éternel et infini, l’humanité qu’Il a assumée Lui est hypostatiquement unie. Ce lieu est exclusif de cette Humanité, et les conséquences qui en découlent ne peuvent s’appliquer qu’au Christ. En ce sens précis, le rôle du Verbe incarné est exclusif et unique. Face à une telle clarté dans la Parole révélée, une prudence particulière s’impose dans l’application de l’expression “Médiatrice” à Marie. Face à une tendance à élargir le champ de la coopération de Marie sur la base de ce terme, il convient d’en préciser à la fois la portée précieuse et les limites.

25. D’une part, nous ne pouvons pas ignorer le fait qu’existe un usage commun du terme “médiation” dans les domaines les plus variés de la vie sociale, où il s’entend simplement comme coopération, aide, intercession. Par conséquent, il est inévitable qu’il soit appliqué à Marie dans un sens subordonné, et en aucune façon il n’a pour but d’ajouter une efficacité ou une puissance à l’unique médiation de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.

26. D’autre part, il est évident qu’il y a eu une forme de médiation réelle de Marie pour rendre possible l’Incarnation du Fils de Dieu dans notre humanité, car il était exigé que le Rédempteur fût « né d’une femme » (Ga 4, 4). Le récit de l’Annonciation montre qu’il ne s’agit pas d’une médiation purement biologique, puisqu’il met en évidence la présence active de Marie qui interroge (cf. Lc 1, 29.34) et accepte avec fermeté : « Qu’il m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38). Cette réponse de Marie a ouvert les portes de la Rédemption que toute l’humanité espérait et que des saints ont décrite dans un dramatisme poétique[48]. Lors des noces de Cana, Marie joue également un rôle médiateur lorsqu’elle présente à Jésus la nécessité des fiancés (cf. Jn 2, 3) et demande aux serviteurs de suivre les instructions de Jésus (cf. Jn 2, 5).

27. La terminologie de la médiation au Concile Vatican II se rapporte surtout au Christ et, parfois, aussi à Marie mais de manière clairement subordonnée[49]. En fait, il préféra utiliser une autre terminologie axée sur la coopération[50] ou sur l’aide maternelle[51]. L’enseignement du Concile formule clairement la perspective de l’intercession maternelle de Marie, avec des expressions telles que « intercession multiple » et « protection maternelle »[52]. Ces deux aspects constituent ensemble la spécificité de la coopération de Marie à l’action du Christ par l’Esprit. On ne peut parler au sens strict d’une médiation de la grâce autre que celle du Fils de Dieu incarné[53]. C’est pourquoi il est nécessaire de se rappeler toujours, et de ne pas obscurcir, la conviction chrétienne qu’« il faut en effet croire fermement, comme un élément permanent de la foi de l’Église, la vérité sur Jésus–Christ, Fils de Dieu, Seigneur et unique Sauveur, qui par son incarnation, sa mort et sa résurrection a accompli l’histoire du salut, dont il est la plénitude et le centre »[54].

Marie dans l’unique médiation du Christ

28. En même temps, nous devons nous rappeler que l’unicité de la médiation du Christ est “inclusive”, c’est-à-dire que le Christ rend possibles diverses formes de participation à l’accomplissement de son dessein salvifique de sorte que, en communion avec Lui, nous pouvons tous être, d’une certaine manière, des coopérateurs de Dieu, “médiateurs” les uns pour les autres (cf. 1 Co 3, 9). C’est précisément parce que le Christ a une puissance infiniment suprême qu’Il peut promouvoir ses frères et sœurs pour les rendre capables de coopérer vraiment à la réalisation de ses desseins. Le Concile Vatican II a affirmé que « l’unique médiation du Rédempteur n’exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures, en dépendance de l’unique source »[55]. C’est pourquoi « il faut élucider le contenu de cette médiation participée, qui doit rester guidée par le principe de l’unique médiation du Christ »[56]. Il est vrai que l’Église prolonge dans le temps et communique partout les effets de l’événement pascal du Christ[57] et que Marie a une place unique dans le cœur de l’Église mère[58].

29. La participation de Marie à l’œuvre du Christ est évidente si l’on part de cette conviction que le Seigneur ressuscité promeut, transforme et rend les croyants capables de collaborer avec Lui à son œuvre. Ce n’est pas à cause d’une faiblesse, d’une incapacité ou d’un besoin du Christ, mais précisément à cause de sa puissance glorieuse, qu’Il est capable de nous prendre, généreusement et gratuitement, comme collaborateurs pour son œuvre. Ce qu’il faut souligner dans ce cas, c’est précisément ceci : lorsqu’Il nous permet de l’accompagner et, sous l’impulsion de sa grâce, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, c’est sa propre puissance et sa miséricorde qui sont finalement glorifiées.

Féconds dans le Christ glorieux

30. Le texte suivant est particulièrement éclairant : « Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les oeuvres que je fais; et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père » (Jn 14, 12). Les croyants, unis au Christ ressuscité, qui est retourné dans le sein du Père, peuvent accomplir des œuvres qui dépassent les prodiges de Jésus terrestre, mais toujours grâce à leur union par la foi avec le Christ glorieux. C’est ce qui s’est manifesté, par exemple, dans la merveilleuse expansion de l’Église primitive, parce que le Ressuscité a fait participer son Église à son œuvre (cf. Mc 16, 15). De cette façon, sa gloire n’a pas été diminuée mais s’est manifestée plus encore, se révélant comme une puissance capable de transformer les croyants en les rendant féconds avec Lui.

31. Chez les Pères de l’Église, cette idée a trouvé une expression particulière dans le commentaire de Jn 7, 37-39, parce que certains ont interprété la promesse de “fleuves d’eau vive” comme se référant aux croyants. C’est-à-dire que les croyants eux-mêmes, transformés par la grâce du Christ, deviennent des sources pour les autres. Origène expliquait que le Seigneur accomplit ce qu’Il a annoncé en Jn 7, 38 parce qu’Il fait jaillir de nous des fleuves d’eau : « L’âme de l’être humain, qui est à l’image de Dieu, est capable de contenir en elle-même et de faire jaillir d’elle-même des puits, des fontaines et des fleuves »[59]. Saint Ambroise recommandait de boire au côté ouvert du Christ « afin qu’abonde en toi la fontaine d’eau qui jaillit vers la vie éternelle »[60]. Saint Thomas d’Aquin l’a exprimé en affirmant que si un croyant « se hâte de communiquer aux autres les divers dons de la grâce qu’il a reçue de Dieu, de l’eau vive coule de son sein »[61].

32. S’il en est ainsi pour tout croyant, dont la collaboration avec le Christ devient toujours plus féconde à mesure qu’il se laisse transformer par la grâce, à plus forte raison doit-on l’affirmer de Marie, d’une manière unique et suprême. Car elle est la « comblée de grâce » (Lc 1, 28) qui, sans faire obstacle à l’œuvre de Dieu, a dit : « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38). Elle est la Mère qui a donné au monde l’Auteur de la Rédemption et de la grâce, qui s’est tenue ferme près de la Croix (cf. Jn 19, 25), en souffrant avec le Fils, en offrant la douleur de son cœur maternel transpercé par l’épée (cf. Lc 2, 35). Elle a été unie au Christ, de l’Incarnation à la Croix et à la Résurrection, d’une manière exclusive et supérieure à tout ce qui peut arriver à tout croyant.

33. Tout cela n’a pas eu lieu à cause de ses propres mérites, mais parce que les mérites du Christ sur la Croix lui ont été pleinement appliqués de manière spéciale et anticipée, pour la gloire de l’unique Seigneur et Sauveur[62]. Elle est, en somme, un chant à l’efficacité de la grâce de Dieu, de sorte que toute reconnaissance de sa beauté renvoie immédiatement à la glorification de la source originelle de tout bien : la Trinité. L’incomparable grandeur de Marie tient à ce qu’elle a reçu, et à sa disponibilité confiante à se laisser envahir par l’Esprit. Quand nous nous efforçons de lui attribuer des fonctions actives parallèles à celles du Christ, nous nous éloignons de cette beauté incomparable qui lui est propre. L’expression “médiation participée” peut exprimer un sens précis et précieux de la place de Marie, mais comprise de manière inadéquate, elle pourrait facilement l’obscurcir et même la contredire. La médiation du Christ, qui à certains égards peut être “inclusive” ou participée, est, à d’autres égards, exclusive et incommunicable.

Mère des croyants

34. Dans le cas de Marie, cette médiation s’effectue de manière maternelle[63], comme elle l’a fait à Cana[64] et ratifié sous la Croix[65]. C’est ainsi que le Pape François expliquait : « Elle est Mère. C’est le titre qu’elle a reçu de Jésus, précisément là, au moment de la Croix (cf. Jn 19, 26-27). Tes enfants, tu es Mère. […] elle a reçu le don d’être sa Mère et le devoir de nous accompagner comme une Mère, d’être notre Mère »[66].

35. Le titre de Mère trouve ses racines dans l’Écriture Sainte et chez les Saints Pères ; il est proposé par le Magistère et la formulation de son contenu a évolué jusqu’à l’exposé du Concile Vatican II[67] avec l’expression “maternité spirituelle” dans l’encyclique Redemptoris Mater[68]. Cette maternité spirituelle de Marie découle de la maternité physique du Fils de Dieu. En enfantant physiquement le Christ, à partir de son acceptation libre et croyante de cette mission, la Vierge enfantait dans la foi tous les chrétiens qui sont membres du Corps mystique du Christ, c’est-à-dire qu’elle enfantait le Christ total, tête et membres[69].

36. La participation de la Vierge Marie, en tant que Mère, à la vie de son Fils, de l’Incarnation à la Croix et à la Résurrection, donne un caractère unique et singulier à sa coopération à l’œuvre rédemptrice du Christ, en particulier pour l’Église « lorsqu’elle considère la maternité spirituelle de Marie à l’égard de tous les membres du Corps mystique ; invocation confiante, lorsqu’elle fait l’expérience de l’intercession de son Avocate et Auxiliatrice »[70]. C’est cet aspect maternel qui caractérise la relation de la Vierge avec le Christ et sa collaboration à tous les moments de l’œuvre du salut. Dans sa mission de Mère, Marie a une relation singulière avec le Rédempteur et aussi avec ceux qui ont été rachetés dont elle est la première. « Marie est le typos (modèle) de l’Église et de la nouvelle naissance qui s’opère en elle », mais plus encore, elle est le symbole et « la synthèse de cette même Église »[71]. C’est une maternité qui naît du don total de soi et de l’appel à devenir servante du mystère[72]. Dans cette maternité de Marie est synthétisé tout ce que nous pouvons dire de la maternité selon la grâce et de la place actuelle de Marie dans toute l’Église.

37. La maternité spirituelle de Marie présente certaines caractéristiques :

a) Elle trouve son fondement dans le fait d’être la Mère de Dieu et se prolonge dans la maternité à l’égard des disciples du Christ[73] et même de tous les êtres humains[74]. En ce sens, la coopération de Marie est unique et distincte de la coopération « des autres créatures »[75]. Son intercession a une caractéristique qui n’est pas celle d’une médiation sacerdotale, comme celle du Christ, mais qui se situe dans l’ordre et l’analogie de la maternité[76]. En associant l’intercession de Marie à son œuvre, les dons qui nous viennent du Seigneur nous sont présentés sous un aspect maternel, remplis de la tendresse et de la proximité de la Mère[77] que Jésus a voulu partager avec nous (cf. Jn 19, 27).

b) La coopération maternelle de Marie est dans le Christ, et donc participée, c’est-à-dire selon« une participation à l’unique source »[78] qui est la médiation du Christ Lui-même. Marie entre de manière toute personnelle dans l’unique médiation du Christ[79]. Le rôle maternel de Marie « n’offusque et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ : il en manifeste au contraire la vertu. Car toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge sur les hommes » jaillit de la « surabondance des mérites du Christ ; elle s’appuie sur sa médiation, dont elle dépend en tout et d’où elle tire toute sa vertu »[80]. Dans sa maternité, Marie n’est pas un obstacle entre les êtres humains et le Christ ; au contraire, son rôle maternel est indissolublement lié à celui du Christ et orienté vers Lui. Ainsi comprise, la maternité de Marie n’a pas pour but d’affaiblir l’unique adoration qui n’est due qu’au Christ, mais de la stimuler[81]. C’est pourquoi il faut éviter les titres et les expressions qui se réfèrent à Marie et qui la présentent comme une sorte de “paratonnerre” devant la justice du Seigneur, comme si Marie était une alternative nécessaire à l’insuffisante miséricorde de Dieu. Le Concile Vatican II a réaffirmé que le culte rendu à Marie devait être « un culte orienté vers le centre christologique de la foi chrétienne, de sorte que, “à travers l’honneur rendu à sa Mère, le Fils […] soit connu, aimé, glorifié” »[82]. En somme, la maternité de Marie est subordonnée[83] à l’élection de la part du Père, à l’œuvre du Christ et à l’action de l’Esprit Saint.

c) L’Église n’est pas seulement un point de référence pour la maternité spirituelle de Marie, mais elle est aussi, précisément dans sa dimension sacramentelle, le lieu où se développe toujours sa fonction maternelle[84]. Marie agit avec l’Église, dans l’Église et pour l’Église. L’exercice de sa maternité se trouve dans la communion ecclésiale, et non en dehors d’elle ; elle conduit à l’Église et l’accompagne. L’Église apprend de Marie sa propre maternité[85]: dans l’accueil de la Parole de Dieu qui évangélise, convertit et annonce le Christ, dans le don de la vie sacramentelle du Baptême et de l’Eucharistie, et dans l’éducation et la formation maternelles qui aident les enfants de Dieu à naître et à grandir[86]. On peut dire que « la fécondité de l’Église est la même que celle de Marie; elle se réalise dans l’existence de ses membres dans la mesure où ils revivent “en petit” ce qu’a vécu la Mère, c’est-à-dire qu’ils aiment selon l’amour de Jésus »[87]. En tant que Mère, comme l’Église, Marie attend que le Christ soit engendré en nous[88], elle ne prend pas sa place. C’est pourquoi, « grâce à l’immense source qui jaillit du côté ouvert du Christ, l’Église, Marie et tous les croyants, deviennent de diverses manières des canaux d’eau vive. Le Christ déploie, de cette manière, sa gloire dans notre petitesse »[89].

Intercession

38. Marie est unie au Christ d’une manière unique en raison de sa maternité et parce qu’elle est pleine de grâce. C’est ce que suggère la salutation de l’ange (cf. Lc 1, 28), lorsqu’il utilise un mot (kecharitōmenē) qui est unique et sans autre exemple dans toute la Bible. Celle qui a reçu dans son sein la force de l’Esprit Saint et qui a été la Mère de Dieu, devient par ce même Esprit la Mère de l’Église[90]. En raison de cette union particulière dans la maternité et la grâce, sa prière pour nous a une valeur et une efficacité qui ne peuvent être comparées à aucune autre intercession. Saint Jean Paul II a lié le titre de “médiatrice” à cette fonction d’intercession maternelle. Parce qu’elle « se place “au milieu”, c’est-à-dire qu’elle agit en médiatrice non pas de l’extérieur, mais à sa place de mère, consciente, comme telle, de pouvoir montrer au Fils les besoins des hommes – ou plutôt d’en “avoir le droit” »[91].

39. La foi catholique lit dans les Écritures que ceux qui sont proches de Dieu au ciel peuvent continuer à accomplir ces actes d’amour en intercédant pour nous et en nous accompagnant. Nous voyons, par exemple, que les anges sont « des esprits chargés d’un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut » (He 1, 14). On parle de missions accomplies par des anges (cf. Tob 5, 4 ; 12, 12 ; Ac 12, 7-11 ; Ap 8, 3-5). Il y a des anges qui aident Jésus dans le désert des tentations (cf. Mt 4, 11) et au cours de la Passion (cf. Lc 22, 43). Dans le Psaume, il nous est promis qu’« Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies » (Ps 91, 11).

40. Ces textes nous disent que le ciel n’est pas complètement séparé de la terre. Cela ouvre à ceux qui sont au ciel la possibilité d’intercéder pour nous. Le livre de Zacharie nous présente un ange de Dieu qui dit : « Seigneur de l’univers, jusques à quand tarderas-tu à prendre en pitié Jérusalem et les villes de Juda auxquelles tu as fait sentir ta colère depuis 70 ans ? » (Za 1, 12). De la même manière, l’Apocalypse nous parle des “égorgés”, des martyrs dans le ciel, qui interviennent pour demander à Dieu d’agir sur la terre afin de nous libérer de l’injustice : « Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la Parole de Dieu et le témoignage qu’ils avaient rendu. Ils crièrent d’une voix puissante: “Jusques à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?” » (Ap 6, 9-10). Déjà, dans la tradition juive hellénistique, apparaissait la conviction que les justes qui sont morts intercèdent pour le peuple (cf. 2 M 15, 12-14).

41. Marie qui, dans le ciel, aime le « reste de ses enfants » (Ap 12, 17), de même qu’elle a accompagné la prière des Apôtres lorsqu’ils ont reçu l’Esprit Saint (cf. Ac 1, 14), accompagne aussi maintenant, de son intercession maternelle, nos prières. De cette façon, elle continue à avoir l’attitude de service et de compassion qu’elle avait manifestée aux noces de Cana (cf. Jn 2, 1-11) et elle continue aujourd’hui à se tourner vers Jésus pour Lui dire : « Ils n’ont pas de vin » (Jn 2, 3). Dans son chant de louange, nous voyons Marie comme une femme de son peuple qui loue Dieu parce qu’« Il a élevé les humbles, Il a comblé de biens les affamés » (Lc 1, 52-53), parce qu’Il « est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu’Il l’avait annoncé à nos pères » (Lc 1, 54-55), et nous reconnaissons son empressement lorsqu’elle vient sans tarder aider sa cousine Élisabeth (cf. Lc 1, 39-40). C’est pourquoi le Peuple de Dieu a une ferme confiance en son intercession.

42. Parmi ceux qui ont été choisis et glorifiés avec le Christ, la Mère est à la première place, et nous pouvons donc affirmer qu’il y a une collaboration unique de Marie à l’œuvre salvifique que le Christ accomplit dans son Église. C’est une intercession qui fait d’elle un signe maternel de la miséricorde du Seigneur. De cette façon, parce qu’Il l’a voulu librement, le Seigneur donne à son action en nous un visage maternel[92].

Proximité maternelle

43. L’existence de différentes invocations, d’images et de sanctuaires mariaux manifeste cette véritable maternité de Marie qui se fait proche de la vie de ses enfants. Un exemple est la manifestation de la Mère à l’Indien San Juan Diego sur la montagne de Tepeyac. Marie l’appelle avec la tendresse d’une mère : « Mon fils le plus petit, mon Juanito ». Et, face aux difficultés que lui manifeste saint Juan Diego dans l’accomplissement de la mission qui lui est confiée, Marie lui révèle la force de sa maternité : « Ne suis-je pas ici, moi qui ai l’honneur d’être ta mère ? […] … N’es-tu pas sur mes genoux, dans le creux de mes bras ? »[93].

44. L’expérience de l’affection maternelle de Marie faite par saint Juan Diego est l’expérience personnelle des chrétiens qui accueillent l’affection de Marie, remettent entre ses mains « les nécessités de la vie quotidienne et ouvrent leur cœur avec confiance pour demander son intercession maternelle et obtenir sa protection rassurante »[94]. Plus que des manifestations extraordinaires de sa proximité, il existe des expressions quotidiennes constantes de sa maternité dans la vie de tous ses enfants. Même lorsque nous ne demandons pas son intercession, elle se montre proche comme une Mère pour nous aider à reconnaître l’amour du Père, pour contempler le don salvifique du Christ, pour accueillir l’action sanctifiante de l’Esprit. Sa valeur pour l’Église est si grande que les pasteurs doivent éviter toute instrumentalisation politique de cette proximité de la Mère. Le Pape François a mis plusieurs fois en garde à ce sujet, et il a manifesté sa préoccupation face aux « propositions idéologiques-culturelles de divers genres qui veulent s’approprier la rencontre d’un peuple avec sa Mère »[95].

Mère de la grâce

45. Ce sens de “Mère des croyants” nous permet de parler de l’action de Marie aussi en relation avec notre vie de grâce. Mais il faut noter que certaines expressions, qui peuvent être théologiquement acceptables, sont facilement chargées d’un imaginaire et d’une symbolique qui transmettent, en fait, d’autres contenus moins acceptables. Par exemple, Marie est présentée comme si elle avait un dépôt de grâce séparé de Dieu ; et l’on ne perçoit pas clairement que le Seigneur, dans sa toute-puissance généreuse et libre, a voulu l’associer à la communication de cette vie divine jaillie d’un centre unique, centre qui est le Cœur du Christ et non pas de Marie[96]. Elle est aussi souvent présentée ou imaginée comme une source d’où découle toute grâce. Si l’on tient compte du fait que l’inhabitation trinitaire (la grâce incréée) et la participation à la vie divine (la grâce créée) sont inséparables, nous ne pouvons pas penser que ce mystère puisse être conditionné par un “passage” par les mains de Marie. De tels imaginaires exaltent Marie de telle sorte que la centralité du Christ lui-même peut disparaître ou, du moins, être conditionnée. Le Cardinal Ratzinger avait affirmé que le titre de Marie médiatrice de toutes grâces n’était pas non plus clairement fondé sur la Révélation[97] et, en accord avec cette conviction, nous pouvons reconnaître les difficultés qu’il comporte, tant pour la réflexion théologique que pour la spiritualité.

46. Pour éviter ces difficultés, la maternité de Marie dans l’ordre de la grâce doit être comprise comme dispositive. D’une part, en raison de son caractère d’intercession[98], parce que l’intercession maternelle est expression de cette «protection maternelle»[99] qui permet de reconnaître dans le Christ l’unique Médiateur entre Dieu et les hommes. D’autre part, sa présence maternelle dans nos vies n’exclut pas diverses actions de Marie motivant l’ouverture de nos cœurs à l’action du Christ dans l’Esprit Saint. Ainsi, elle nous aide, de diverses manières, à nous disposer à la vie de la grâce que seul le Seigneur peut infuser en nous.

47. Notre salut est l’œuvre de la seule grâce salvatrice du Christ, et non de quelqu’un d’autre. Saint Augustin affirmait que « ce royaume de mort n’est détruit en tout être humain que par la grâce du Sauveur »[100] et il l’expliquait clairement par la rédemption de l’homme injuste : « Qui voudrait mourir pour un injuste, pour un impie, si ce n’est le Christ, si innocent qu’Il peut justifier même les injustes ? C’est pourquoi, mes frères, nous n’avions aucun mérite, mais seulement des démérites. Mais bien que les œuvres des hommes fussent telles, sa miséricorde ne les abandonna pas et […] au lieu du châtiment dû, Il leur accorda la grâce qu’ils ne méritaient pas […] pour nous racheter, non pas au prix de l’or ou de l’argent, mais au prix de son sang versé. »[101]. C’est pourquoi, lorsque saint Thomas d’Aquin se demande si quelqu’un peut mériter pour un autre, il répond que « seul le Christ peut mériter pour un autre la première grâce »[102]. Aucun autre être humain ne peut la mériter au sens strict (de condigno), et sur ce point il n’y a pas de doute: « Seul peut être juste celui à qui sont communiqués les mérites de la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ »[103]. La plénitude de grâce de Marie existe également parce qu’elle l’a reçue gratuitement, avant toute action de sa part, « en considération des mérites de Jésus-Christ, le Sauveur du genre humain »[104]. Les mérites de Jésus-Christ, qui s’est livré jusqu’à la fin, nous sont appliqués dans notre justificatio qui « ayant pour fin le bien éternel de la participation à Dieu, est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre »[105].

48. Cependant, l’être humain peut participer par son désir au bien de son frère, et il est raisonnable (congruo) que Dieu réalise ce désir de charité que la personne peut exprimer « par sa prière » ou « par les œuvres de miséricorde »[106]. Il est vrai que ce don de la grâce ne peut être répandu que par Dieu, puisqu’il « dépasse les proportions de notre nature[107] » et qu’il y a une distance infinie[108] entre notre nature et sa vie divine. Cependant, Il peut le faire en réalisant le désir de la Mère qui s’associe ainsi avec joie à l’œuvre divine comme une humble servante.

49. Comme à Cana, Marie ne dit pas au Christ ce qu’Il doit faire. Elle intercède en manifestant au Christ nos manquements, nos besoins et nos souffrances afin qu’Il agisse avec sa puissance divine[109]: « Ils n’ont pas de vin » (Jn 2, 3). Aujourd’hui encore, elle nous aide à nous préparer à l’action de Dieu[110]: « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5). Ses paroles ne sont pas une simple indication, mais deviennent une véritable pédagogie maternelle qui introduit la personne, sous l’action de l’Esprit, au sens profond du mystère du Christ[111]. Marie écoute, décide et agit[112] pour nous aider à ouvrir notre existence au Christ et à sa grâce[113], parce qu’Il est le seul qui travaille au plus profond de notre être.

Là où seul Dieu peut aller

50. Comme le rappelle le Catéchisme, la grâce sanctifiante est « d’abord et principalement le don de l’Esprit qui nous justifie et nous sanctifie »[114]. Elle n’est pas simplement une aide, une énergie à posséder, mais « le don gratuit que Dieu nous fait de sa vie infusée par l’Esprit Saint dans notre âme »[115] qui peut être décrit comme l’habitation de la Trinité au plus profond, comme l’amitié avec Dieu, comme l’alliance avec le Seigneur. Seul Dieu peut le faire, car cela implique de surmonter une disproportion «infinie»[116]. Ce don de soi de la Trinité, cet « enchevêtrement de l’âme »[117] (illabitur) de la part de Dieu lui-même implique un effet de transformation inhérent à ce qu’il y a de plus profond dans le croyant[118]. Saint Thomas d’Aquin a utilisé pour cette pénétration à l’intérieur de l’être humain un verbe qui ne pouvait s’appliquer qu’à Dieu, illabi, car seul Dieu, n’étant pas une créature, peut atteindre cette intimité personnelle sans violenter la liberté et l’identité de la personne[119]. Seul Dieu atteint le centre le plus intime d’une personne pour réaliser son élévation et sa transformation, lorsqu’Il se donne comme ami et pour cette raison « aucune créature ne peut conférer la grâce »[120]. Saint Thomas le répète en parlant de la grâce sacramentelle : en tant que cause principale « Dieu seul produit l’effet intérieur du sacrement. Parce qu’Il est le seul à pénétrer dans l’âme, là où se produit l’effet sacramentel – personne ne peut agir immédiatement là où il n’est pas – puisque la grâce, qui est un effet intérieur du sacrement, ne vient que de Dieu »[121].

51. D’autres auteurs se sont exprimés de manière semblable[122], mais il vaut la peine de mentionner saint Bonaventure. Il enseignait que lorsque Dieu travaille avec la grâce sanctifiante chez un être humain, Il le rend absolument immédiat à Lui[123]. Dieu, par la grâce, se fait pleinement proche de l’être humain, avec une immédiateté absolue, dans une “intimité” au plus profond de l’être humain que Lui seul peut atteindre[124]. La grâce créée n’agit donc pas comme un “intermédiaire”, mais elle est un effet direct de l’amitié que Dieu donne en touchant directement le cœur humain. Puisque c’est Dieu qui opère la transformation de la personne lorsqu’Il se donne comme ami, il n’y a aucun intermédiaire entre Dieu et l’être humain transformé[125]. Seul Dieu est capable de pénétrer de cette manière, si profondément, pour sanctifier, jusqu’à se rendre absolument immédiat, et Lui seul peut le faire sans anéantir la personne[126].

52. Dans l’Incarnation, le Fils éternel et naturel de Dieu[127] assume une nature humaine qui occupe une place unique dans l’économie du salut. Hypostatiquement unie au Fils par une grâce qui « est sans aucun doute infinie »[128], cette Humanité « a reçu la grâce au plus haut degré. C’est pourquoi, en raison de l’éminence de la grâce qu’elle a reçue, il lui appartient [competit sibi] de faire parvenir cette grâce aux autres. Cela est propre à la tête »[129]. Cette humanité participe à l’effusion de la grâce sanctifiante, qui jaillit d’elle ou « rejaillit »[130]. En conséquence, « selon son humanité, Il est principe de toute grâce », en tant que Tête à partir de laquelle celle-ci parvient aux autres (« in alios transfunderetur »)[131]. Cette nature humaine est inséparable de notre salut car « par l’incarnation, toutes les actions salvifiques que le Verbe de Dieu opère sont toujours réalisées avec la nature humaine qu’Il a assumée pour le salut de tous les hommes »[132]. À travers cette nature humaine assumée, le Fils de Dieu « s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme » et « par son sang librement répandu, Il nous a mérité la vie »[133]. Par la grâce, les fidèles s’unissent au Christ et participent à son mystère pascal, de sorte qu’ils peuvent vivre une union intime et unique avec Lui, que saint Paul exprimait par ces mots : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20).

53. Aucun être humain, pas même les apôtres ou la Très Sainte Vierge, ne peut agir en tant que dispensateur universel de la grâce. Seul Dieu peut donner la grâce[134] et Il le fait à travers l’humanité du Christ[135], car « la plénitude de la grâce du Christ homme est celle du Fils unique du Père »[136]. Bien que la Sainte Vierge Marie soit éminemment “pleine de grâce” et “Mère de Dieu”, elle est, comme nous, fille adoptive du Père et aussi, comme l’écrit le poète Dante Alighieri, « fille de ton Fils »[137]. Elle coopère à l’économie du salut par une participation dérivée et subordonnée; par conséquent, tout langage concernant sa “médiation” dans la grâce doit être compris par lointaine analogie avec le Christ et sa médiation unique[138].

54. Dans la parfaite immédiateté entre l’être humain et Dieu pour la communication de la grâce, même Marie ne peut intervenir. Ni l’amitié avec Jésus-Christ, ni l’inhabitation de la Trinité ne peuvent être conçues comme une chose qui nous vient par Marie ou par les saints. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c’est que Marie désire ce bien pour nous et le demande avec nous. La liturgie, qui est aussi lex credendi, nous permet de réaffirmer cette coopération de Marie, non pas dans la communication de la grâce, mais dans l’intercession maternelle. En effet, dans la liturgie de la solennité de l’Immaculée Conception, lorsqu’il est expliqué en quel sens le privilège accordé à Marie a été établi pour le bien du peuple, il est dit qu’elle était disposée à être « avocate de la grâce »[139], c’est-à-dire qu’elle intercède pour demander le don de la grâce pour nous.

55. Comme l’enseigne le Concile Vatican II, « l’influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge sur les hommes […] l’union immédiate des croyants avec le Christ ne s’en trouve en aucune manière empêchée, mais au contraire favorisée »[140]. Pour cette raison, nous devons éviter toute description qui suggérerait, de manière néoplatonicienne, une sorte d’effusion de la grâce par étapes, comme si la grâce de Dieu descendait par différents intermédiaires – comme Marie – tandis que sa source ultime (Dieu) resterait déconnectée de nos cœurs. Ces interprétations affectent négativement la bonne compréhension de la rencontre intime, directe et immédiate que la grâce réalise entre le Seigneur et le cœur du croyant[141]. Le fait est que seul Dieu justifie ; seul le Dieu Trine[142]. Lui seul nous élève pour surmonter l’infinie disproportion qui nous sépare de la vie divine, Lui seul actue en nous son inhabitation trinitaire, Lui seul entre en nous, nous transformant et nous faisant participer à sa vie divine. Ce n’est pas un honneur pour Marie de lui attribuer une quelconque médiation dans l’accomplissement de cette œuvre exclusivement divine.

De l’eau vive qui jaillit

56. Cependant, étant donné que Marie est pleine de grâce, et que le bien tend toujours à se communiquer, surgit facilement l’idée d’une sorte de “débordement” de la grâce de Marie, qui ne peut avoir un sens adéquat que si elle ne contredit pas ce qui a été dit jusqu’à présent. Cela ne pose pas de difficulté s’il s’agit surtout des formes de coopération que nous avons déjà mentionnées (l’intercession et la proximité maternelle qui nous invitent à ouvrir notre cœur à la grâce sanctifiante) et que le Concile Vatican II a présentées comme une coopération variée de la part de la créature « en dépendance de l’unique source »[143].

57. Le caractère fondamentalement déterminant de la coopération des croyants – principalement de Marie – dans la communication de la grâce apparait dans l’interprétation traditionnelle des “fleuves d’eau vive” qui jaillissent du cœur des croyants (cf. Jn 7, 38). Bien qu’il s’agisse d’une image forte, qui pourrait être interprétée comme si les croyants étaient des canaux d’une transmission perfective de la grâce sanctifiante, les Pères de l’Église, lorsqu’il s’agit de préciser comment s’effectue cette effusion des fleuves de l’Esprit, l’ont exprimé par des actions de type dispositif, comme par exemple, la prédication, l’enseignement et d’autres formes de transmission du don de la Parole révélée.

58. Origène l’applique à la connaissance des Écritures ou à la perception de ses sens spirituels[144]. Pour saint Cyrille d’Alexandrie, ce débordement d’eau est l’enseignement des mystères de la foi[145], la “pure mystagogie” dans son sens profond, qui n’est pas seulement intellectuel, mais regarde la disposition ou la préparation de toute la personne[146]. Saint Cyrille de Jérusalem soutient que l’enseignement de l’Écriture conduit à la lumière[147]. Saint Jean Chrysostome fait référence à la sagesse d’Étienne ou à l’autorité de la parole de Pierre[148]. Saint Ambroise affirme: « Ce sont les fleuves qui ont entendu de leurs oreilles la Parole de Dieu et qui parlent, afin que la Parole soit infusée dans le cœur de chacun »[149], et il l’applique de cette manière: « Que l’eau de la doctrine céleste coule […] que la sève de la parole du Seigneur imprègne »[150] le cœur de chacun[151]. Pour saint Jérôme aussi, l’eau est l’enseignement du Sauveur[152], comme pour saint Grégoire le Grand, qui enseigne aussi qu’elle est « une volonté pieuse envers le prochain »[153]. Ces interprétations, des fleuves d’eau vive que les croyants déversent, se concentrent sur la connaissance des Écritures et de leurs mystères ; elles ne se réfèrent pas, en général, à une connaissance purement intellectuelle, mais à une connaissance sapientiale et à l’illumination du cœur pour s’ouvrir à la réalité même des Mystères.

59. Chez d’autres Pères et Docteurs de l’Église, nous trouvons également une explication plus large, qui inclut, en plus de la prédication ou de la catéchèse, les œuvres qui portent assistance aux prochains dans leurs besoins, ou un témoignage d’amour. Ainsi, saint Hilaire comprend les fleuves d’eau vive comme les œuvres de l’Esprit Saint à travers les vertus qui agissent pour le bien du prochain[154]. Saint Augustin l’applique à « la bienveillance par laquelle on veut aider son prochain »[155]. Au Moyen Âge, cette perspective se poursuit jusqu’à saint Thomas d’Aquin, pour qui des fleuves d’eau vive se manifestent parce que, quand quelqu’un « s’empresse de conseiller son prochain et de communiquer aux autres divers dons de grâce reçus de Dieu, des fleuves d’eau vive coulent de son sein »[156].

60. Quand saint Thomas parle des « divers dons de grâce » pour le service du prochain, il fait référence aux divers dons charismatiques, car « comme il est dit (1 Co 12, 10), à l’un est donné le don des langues, à l’autre celui de la guérison, etc. »[157]. Cet aspect est également présent chez saint Cyrille de Jérusalem, qui indique que les fleuves d’eau de l’Esprit, qui se communiquent à travers les croyants, se manifestent lorsqu’« Il se sert de la langue des uns pour le charisme de la sagesse ; Il illumine l’esprit des autres par le don de prophétie ; à celui-ci, Il accorde le pouvoir de chasser les démons […]. [L’Esprit] renforce chez certains la tempérance, chez d’autres la miséricorde, et enseigne à celui-ci à pratiquer le jeûne et la vie ascétique ».[158].

61. On peut dire quelque chose de similaire à propos de l’interprétation de Jn 14, 12, concernant les croyants qui accomplissent des “œuvres plus grandes” (meizona) que celles du Christ sur terre. Les croyants participent à l’œuvre du Christ dans la mesure où eux aussi, d’une certaine manière, suscitent la foi des autres par l’annonce de la Parole. C’est ce qu’affirme explicitement Jn 17, 20b : « Ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi ». La même chose est suggérée dans Jn 14, 6-11, où les œuvres du Christ sont celles qui manifestent le Père (v. 8). Les œuvres des croyants, qui se concentrent sur la proclamation de l’Évangile par la parole, sont mises en parallèle avec les œuvres du Christ. Jésus annonce : « S’ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont » (Jn 15, 20c). De même que celui qui entend la Parole du Christ a la vie éternelle (cf. Jn 5, 24), Jésus annonce que d’autres croiront à travers la parole des croyants (cf. Jn 17, 20). Cela ne concerne pas seulement les paroles, mais aussi le témoignage éloquent des croyants, et c’est pourquoi Jésus demande au Père que les croyants soient unis pour que « le monde croie » (Jn 17, 21).

L’amour qui se communique dans le monde

62. L’Évangile de Jean lie étroitement la charité fraternelle à cette communication du bien. En effet, l’affirmation « si vous m’aimez, vous garderez mes commandements » (Jn 14, 15) est parallèle à « celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais » (Jn 14, 12). Quand le Christ parle du fruit qu’Il attend de ses disciples, Il finit par l’identifier à l’amour fraternel (cf. Jn 15, 16-17). Saint Paul aussi, après avoir parlé des diverses œuvres extraordinaires que les croyants peuvent accomplir (cf. 1 Co 12), propose un chemin meilleur lorsqu’il dit : « Aspirez aux dons supérieurs (ta meizona), et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. (kath’hyperbolēn) » : l’amour (1 Co 12, 31 – 13,1). Les œuvres d’amour envers le prochain, y compris le travail quotidien ou l’engagement pour changer ce monde, deviennent alors un canal de coopération à l’œuvre salvifique du Christ.

63. Les Pontifes récents se sont également exprimés en ce sens. Saint Jean XXIII enseignait que lorsque le chrétien est spirituellement uni au divin Rédempteur, en déployant son activité dans les entreprises temporelles, son travail devient comme une continuation de celui de Jésus-Christ, dont il tire sa force et sa vertu salvatrice […] il contribue à étendre aux autres les fruits de la rédemption[159]. Saint Jean Paul II a compris cette collaboration comme une reconstruction, avec le Christ, du bien qui a été abimé dans le monde à cause des péchés, parce que « le Cœur du Christ veut avoir besoin de notre collaboration pour reconstruire le bien et la beauté », et « c’est la véritable réparation demandée par le Cœur du Sauveur »[160]. Le Pape Benoît XVI affirmait que, « objets de l’amour de Dieu, les hommes sont constitués sujets de la charité, appelés à devenir eux-mêmes les instruments de la grâce, pour répandre la charité de Dieu et pour tisser des liens de charité. La doctrine sociale de l’Église répond à cette dynamique de charité reçue et donnée »[161]. Et le Pape François a enseigné que, pour sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, « il ne s’agit pas seulement, par une confiance totale, de permettre au Cœur du Christ de répandre la beauté de son amour dans son cœur, mais aussi de faire en sorte qu’il rejoigne les autres et transforme le monde […] par des actes d’amour fraternel par lesquels nous guérissons les blessures de l’Église et du monde. De cette manière, nous offrons de nouvelles expressions de la puissance restauratrice du Cœur du Christ »[162].

64. La coopération est rendue possible par le Christ et réalisée par l’action de l’Esprit qui, dans le cas de Marie, se distingue de la coopération de tout autre être humain par le caractère maternel que le Christ lui-même lui a attribué sur la Croix.

Critères

65. Toute autre manière de comprendre la coopération de Marie dans l’ordre de la grâce, surtout si l’on entend lui attribuer une forme d’intervention ou de capacité de perfectionnement ou de causalité seconde dans la communication de la grâce sanctifiante[163], devrait accorder une attention particulière à certains critères déjà indiqués dans la Constitution dogmatique Lumen gentium:

a) Nous devons réfléchir sur la manière dont Marie favorise notre union « immédiate »[164] avec le Seigneur, qu’Il produit Lui-même en conférant la grâce, et que nous ne pouvons recevoir que de Dieu[165], mais sans comprendre l’union avec Marie comme plus immédiate que celle avec le Christ. Ce risque est présent, avant tout, dans l’idée que le Christ nous donne Marie comme instrument ou cause seconde perfective dans la communication de sa grâce.

b) Le Concile Vatican II a remarqué que « toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge sur les hommes a sa source dans une disposition purement gratuite de Dieu : elle ne naît pas d’une nécessité objective »[166]. Cette influence ne peut être pensée qu’à partir de la libre décision de Dieu qui, bien que sa propre action soit débordante et surabondante, veut l’associer librement et gratuitement à son œuvre. C’est pourquoi il n’est pas licite de présenter l’action de Marie comme s’Il en avait besoin pour opérer le salut.

c) Nous devons comprendre la médiation de Marie non pas comme un complément pour que Dieu puisse agir pleinement, avec plus de richesse et de beauté, mais « de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n’en résulte quant à la dignité et à l’efficacité de l’unique Médiateur, le Christ »[167]. Pour expliquer la médiation de Marie, il faut souligner que Dieu est le seul Sauveur, qui applique exclusivement les mérites de Jésus-Christ, les seuls nécessaires et absolument suffisants pour notre justification. Marie ne remplace pas le Seigneur dans une chose qu’Il ne fait pas (dérogation) ou ne Le complète pas (addition). Si, dans la communication de la grâce, elle n’ajoute rien à la médiation salvifique du Christ, Marie ne doit pas être considérée comme un instrument primaire de cette donation[168]. Si elle accompagne une action du Christ, par l’œuvre du Christ lui-même, cela ne doit en aucun cas être compris comme de manière parallèle. Au contraire, étant associée à Lui, c’est Marie qui reçoit de son Fils un don qui la place au-delà d’elle-même, parce qu’il lui est donné d’accompagner l’œuvre du Seigneur avec son caractère maternel. Nous revenons donc au point le plus sûr: la contribution dispositive de Marie, où l’on peut effectivement penser à une action dans laquelle elle apporte quelque chose qui lui est propre, dans la mesure où elle « peut disposer d’une certaine manière »[169] pour les autres. Car « il appartient à la puissance suprême de conduire à la fin ultime, tandis que les puissances inférieures aident à atteindre cette fin en y disposant »[170].

66. Tout ce qui précède n’offense ni n’humilie Marie, parce que tout son être est référée à son Seigneur. « Mon âme exalte le Seigneur ! » (Lc 1, 46). Pour elle, il n’y a pas d’autre gloire que celle de Dieu. En tant que Mère, elle redouble de joie lorsqu’elle voit comment le Christ manifeste la beauté inépuisable et surabondante de sa gloire en guérissant, en transformant et en remplissant de lui-même le cœur de ces enfants qu’elle a accompagnés sur le chemin vers le Seigneur. Par conséquent, un regard dirigé vers elle qui nous détourne du Christ, ou qui la place au même niveau que le Fils de Dieu, serait en dehors de la dynamique propre d’une foi authentiquement mariale.

Les grâces

67. Certains titres, comme celui de Médiatrice de toutes les grâces, ont deslimites qui ne facilitent pas une compréhension correcte de la place unique de Marie. En effet, elle, la première rachetée, ne peut pas avoir été médiatrice de la grâce qu’elle a reçue elle-même. Il ne s’agit pas d’un détail mineur, car il met en évidence une chose centrale : en elle aussi le don de la grâce la précède et procède de l’initiative absolument gratuite de la Trinité, en vue des mérites du Christ. Elle, comme nous tous, n’a mérité sa justification par aucune de ses actions antérieures[171], ni par aucune action ultérieure[172]. Pour Marie aussi, son amitié avec Dieu par la grâce sera toujours gratuite. Sa précieuse figure est le témoignage suprême de la réceptivité croyante de celle qui, plus et mieux que quiconque, s’est ouverte avec docilité et pleine confiance à l’œuvre du Christ, et en même temps elle est le meilleur signe de la puissance transformatrice de cette grâce.

68. D’autre part, le titre susmentionné court le risque de voir la grâce divine comme si Marie devenait distributrice de biens ou d’énergies spirituelles, détachés de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Cependant, le mot “grâces”, à propos de l’aide maternelle de Marie à différents moments de la vie, peut avoir un sens acceptable. Le pluriel exprime toutes les aides, même matérielles, que le Seigneur peut nous apporter en écoutant l’intercession de la Mère ; des aides qui, à leur tour, disposent les cœurs à s’ouvrir à l’amour de Dieu. De cette façon, Marie, en tant que mère, est présente dans la vie quotidienne des fidèles bien supérieure à la proximité que peut avoir n’importe quel autre saint.

69. Par son intercession, elle peut implorer pour nous les élans intérieurs de l’Esprit Saint que nous appelons “grâces actuelles”. Ce sont ces aides de l’Esprit Saint qui agissent aussi chez les pécheurs pour les disposer à la justification[173], et aussi chez ceux qui ont déjà été justifiés par la grâce sanctifiante, pour les stimuler à la croissance. C’est dans ce sens précis qu’il faut interpréter le titre de “Mère de la grâce”. Marie collabore humblement pour que nous ouvrions notre cœur au Seigneur, qui seul peut nous justifier par l’action de la grâce sanctifiante, c’est-à-dire lorsqu’Il infuse en nous sa vie trinitaire, qu’Il demeure en nous comme un ami et qu’Il nous fait participer à sa vie divine. Cela est exclusivement l’œuvre du Seigneur, mais n’exclut pas que, par l’action maternelle de Marie, paroles, images et impulsions diverses puissent atteindre les fidèles pour les aider à avancer dans la vie, à préparer leur cœur à la grâce que le Seigneur infuse ou à grandir dans la vie de la grâce reçue gratuitement.

70. Ces secours, qui nous viennent du Seigneur, se prèsentent à nous avec un aspect maternel, plein de la tendresse et de la proximité de la Mère que Jésus a voulu partager avec nous (cf. Jn 19, 25-28). Marie accomplit ainsi une action unique pour nous aider à ouvrir notre cœur au Christ et à sa grâce sanctifiante qui élève et guérit. Lorsqu’elle se communique en envoyant diverses “motions”, celles-ci doivent toujours être comprises comme des stimuli pour ouvrir notre vie à l’Unique qui travaille dans la partie la plus intime de notre être.

Notre union avec Marie

71. Le Concile a préféré appeler Marie « dans l’ordre de la grâce, notre Mère »[174], ce qui exprime mieux l’universalité de la coopération maternelle de Marie, qui est indéniable dans un sens précis: elle est la Mère du Christ, qui est la grâce par excellence et l’Auteur de toute grâce.

72. Cette maternité de Marie dans l’ordre de la grâce – qui jaillit du mystère pascal du Christ – implique aussi que chaque disciple établisse avec Marie « une relation unique et non reproductible ». Saint Jean Paul II a parlé d’une « dimension mariale de la vie des disciples du Christ », qui s’exprime comme « la réponse à l’amour d’une personne et, en particulier, à l’amour de la mère »[175]. La vie de grâce inclut notre relation avec la Mère. L’union avec le Christ par la grâce nous unit en même temps à Marie dans une relation faite de confiance, de tendresse et d’affection sans réserve.

La première disciple