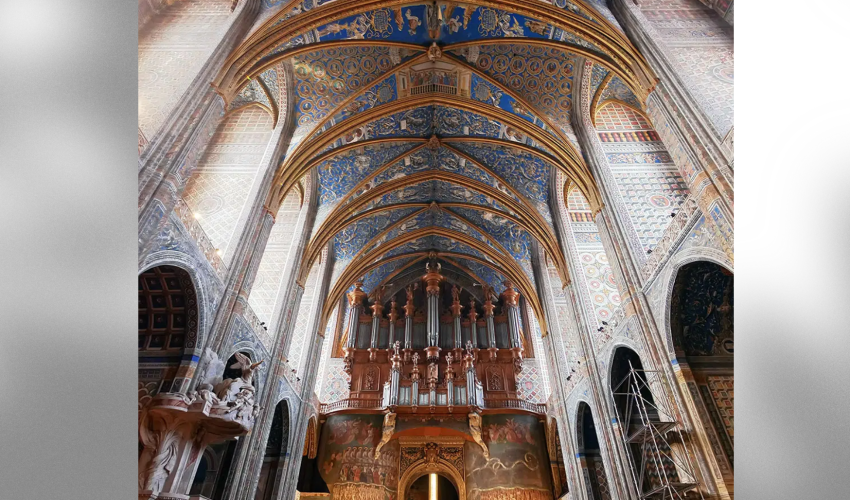

Le diocèse d’Albi, dont la majestueuse cathédrale Sainte-Cécile domine la ville et symbolise la foi triomphante sur l’hérésie cathare, traverse aujourd’hui une situation paradoxale. Alors que son histoire témoigne d’une vitalité spirituelle et culturelle exceptionnelle, un de ses prêtres, âgé de 53 ans et en ministère depuis vingt-six ans, en est réduit à publier un CV à la recherche d’un « job alimentaire » à partir de 2027.

Sur son profil, l’abbé Xavier Cormary, curé dans le diocèse d’Albi depuis 2008, évoque la possibilité de travailler dans le milieu associatif, relationnel ou agricole. Un signal d’alarme, non seulement sur la précarité du clergé diocésain, mais aussi sur la gestion d’un diocèse qui, malgré ses effectifs, semble à court de souffle financier.

Selon le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’Association diocésaine d’Albi pour l’exercice 2022, le diocèse d’Albi emploie 51 équivalents temps plein (ETP) pour une population de 396 000 habitants. À titre de comparaison, le diocèse voisin de Montauban, qui regroupe 262 000 habitants, ne compte que 9 équivalents temps plein. Ce contraste interroge : comment un diocèse disposant d’une telle structure administrative peut-il en arriver à ne plus garantir une juste rémunération à ses prêtres ?

Lire aussi

L’histoire du diocèse d’Albi remonte aux premiers siècles du christianisme. Le premier témoin de la foi dans la région aurait été saint Amarand, vers 258, dans le sillage du martyre de saint Sernin de Toulouse. Plus tard, saint Salvy, figure de l’aristocratie mérovingienne, marqua profondément la vie religieuse locale au VIe siècle.Au Moyen Âge, le diocèse fut au cœur du drame cathare. Albi fut qualifiée de « pays parfait en hérésie », ce qui entraîna la croisade contre les Albigeois dès 1205. Après le Traité de Paris en 1229, l’Église y implanta de nouveaux ordres religieux, notamment les Franciscains et les Dominicains, pour reconstruire la foi dans une région meurtrie.Supprimé sous le Concordat de 1801, le siège d’Albi fut rétabli en 1817, englobant tout le département du Tarn. Au tournant du XXe siècle, le diocèse connaissait encore un essor remarquable : en 1905, on y comptait 858 prêtres et 120 ordinations par an. Une vitalité aujourd’hui inimaginable, alors que les vocations s’effondrent et que la sécularisation grignote les racines chrétiennes du territoire.

Depuis août 2023, le diocèse est conduit par Monseigneur Jean-Louis Balsa, originaire du Tarn et ancien évêque de Viviers. Né à Nice en 1957, ordonné prêtre en 1984, il est un intellectuel rigoureux, titulaire d’une maîtrise de philosophie, d’une maîtrise de théologie et d’un DEA en anthropologie religieuse obtenu à la Sorbonne. Pasteur expérimenté, il a longtemps exercé dans le diocèse de Nice avant d’être nommé évêque en 2015. Membre du Conseil pour les relations interreligieuses de la Conférence des évêques de France, il cherche aujourd’hui à redonner souffle et unité à une Église tarnaise fragilisée.

Sous l’épiscopat de Mgr Balsa, le diocèse compte 21 paroisses, couvrant des zones rurales et urbaines très diverses. Malgré la beauté incomparable de la cathédrale Sainte-Cécile, chef-d’œuvre de la foi et du génie gothique méridional, la réalité quotidienne de ses prêtres paraît de plus en plus fragile…

Le cas du père Cormary illustre un paradoxe troublant : un diocèse doté d’une administration de 51 salariés, mais où un prêtre expérimenté doit songer à compléter ses revenus pour vivre dignement. Cette situation soulève des questions sur les priorités budgétaires et la gestion du personnel diocésain.