Dans une article publié dans La Croix, journal devenu tristement coutumier des tribunes ouvertes aux idéologies de toutes sortes, Bruno Dumons, diacre du diocèse de Lyon et directeur de recherche au CNRS, affirme que « le diaconat n’est ni féminin ni masculin ». Cette déclaration, formulée avec une autorité d’historien, est en réalité une négation profonde de la nature sacramentelle de l’ordre, de la Tradition apostolique et du magistère constant de l’Église. Il est nécessaire, face à cette entreprise de brouillage doctrinal, de répondre de manière rigoureuse et fidèle à la foi catholique.

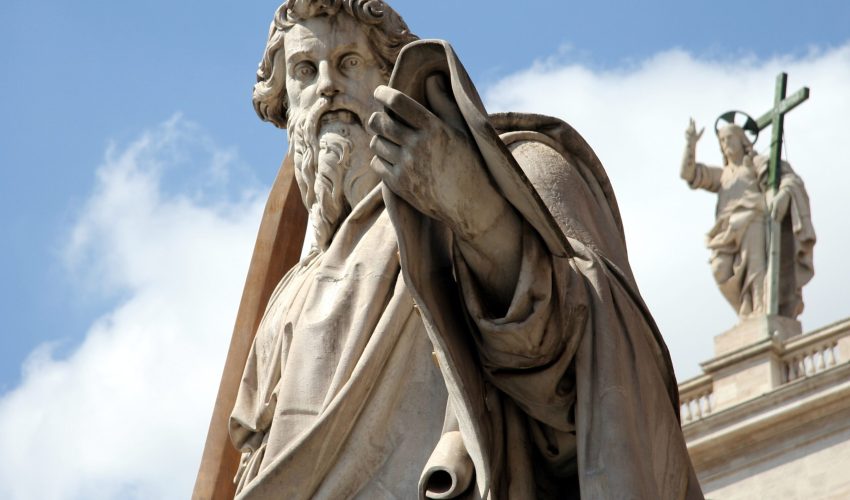

Bruno Dumons développe sa thèse selon laquelle le diaconat serait une fonction « non genrée », ce qui justifierait, à ses yeux, l’ouverture de ce ministère aux femmes. Cette approche repose sur une conception purement sociologique du ministère ordonné, détachée du réalisme sacramentel qui a toujours guidé l’Église. Le diaconat, rétabli comme degré stable du sacrement de l’ordre par le concile Vatican II (Lumen gentium, §29), n’est pas une fonction administrative ou un simple rôle de service social. Il participe à la structure hiérarchique de l’Église et engage ontologiquement celui qui le reçoit. Le diacre, même s’il n’est pas prêtre, est ordonné in persona Christi servi ; or le Christ, Verbe incarné, est un homme. Il ne s’agit pas là d’un simple fait biologique mais d’une réalité théologique, sacramentelle, nuptiale.

Le chercheur semble ignorer que le Christ n’a pas choisi de femmes pour constituer le collège apostolique, et que l’Église, dans son obéissance au Christ, n’a jamais conféré le sacrement de l’ordre à des femmes. Le Catéchisme de l’Église catholique est clair (n° 1577) : « L’Église se reconnaît liée par le choix fait par le Seigneur lui-même. » Il ne s’agit pas d’une coutume culturelle à dépasser, mais d’une fidélité à une volonté divine.

Bruno Dumons tente de plaider l’antériorité et la légitimité de sa position en rappelant qu’un colloque sur le diaconat féminin a eu lieu dès 1974 à Paris, à l’instigation de la communauté du diaconat de France. Mais faut-il rappeler que les colloques ne font pas le magistère, et que l’histoire de l’Église ne s’écrit pas à coups d’expérimentations sociologiques post-soixante-huitardes ? L’histoire des diaconesses antiques est bien connue : la Commission théologique internationale, à la demande du cardinal Ratzinger, a confirmé en 2002 que ces femmes n’étaient pas ordonnées au sens sacramentel, et n’exerçaient pas un ministère liturgique équivalent à celui des diacres. Elles assistaient les femmes catéchumènes, veillaient sur la bienséance lors des baptêmes ou soignaient les malades, mais elles ne recevaient aucun ordre sacramentel.Le diacre du diocèse de Lyon précise que l’unité du sacrement de l’ordre exigerait soit l’ouverture de tous ses degrés aux femmes, soit l’exclusion totale. Cette position révèle une confusion profonde. L’unité du sacrement de l’ordre ne signifie pas l’indifférenciation. Elle suppose au contraire une cohérence théologique, fondée sur la représentation du Christ Époux. Saint Jean-Paul II, dans Ordinatio Sacerdotalis (1994), l’a clairement affirmé : « L’Église n’a en aucune manière le pouvoir de conférer l’ordination sacerdotale à des femmes. » Cette déclaration porte un caractère définitif. Or, le diaconat, même distinct du sacerdoce, fait partie de ce même sacrement de l’ordre, et sa logique sacramentelle ne peut être dissociée.

Lire aussi

Saint Thomas d’Aquin, dans la Somme théologique (Suppl. q. 39, a. 1, ad 2), affirmait déjà que les femmes ne peuvent recevoir le sacrement de l’ordre, car il s’agit d’un acte public dans l’Église, configurant à la hiérarchie céleste et à la personne du Christ. Ce n’est donc pas une discrimination mais une vérité révélée, enracinée dans la nature même du sacrement.Bruno Dumons reconnaît que son argumentation n’est ni historique ni théologique mais « anthropologique ». C’est précisément là le cœur du problème. Car cette anthropologie n’est pas celle de l’Église, mais celle du monde, marquée par l’indifférenciation, l’idéologie du genre et le refus de toute paternité spirituelle. L’Église ne peut pas se laisser modeler par une culture postmoderne qui récuse la différence sexuée comme fondement de l’identité. Le sacrement de l’ordre, comme le mariage, repose sur la complémentarité et non sur la confusion.

En réalité, la proposition de Bruno Dumons n’est pas un progrès, mais une rupture. Elle ne répond pas à une exigence de foi ou de charité, mais à des revendications occidentales largement rejetées par les Églises d’Afrique, d’Asie et d’Orient. Le patriarche copte Tawadros II a récemment rappelé que l’ordination des femmes est incompatible avec la Tradition apostolique. De même, aucune Église orthodoxe, malgré l’existence historique de diaconesses, n’a jamais prétendu conférer le sacrement de l’ordre à une femme. L’universalité ecclésiale est ici un contrepoids salutaire aux dérives idéologiques européennes.

Le chercheur termine son article en appelant le pape Léon XIV à trancher personnellement, sans laisser la décision aux conférences épiscopales. Cette injonction, paradoxalement, oublie que le magistère des papes a déjà parlé avec autorité. L’Église n’a pas besoin d’une « révolution anthropologique », mais d’une conversion spirituelle. Elle ne sera jamais fidèle au Christ en le trahissant.On ne réforme pas l’Église avec les outils du monde. On la sert en demeurant fidèle à ce qu’elle est : l’Épouse du Christ, sanctifiée par les sacrements qu’il a institués. Le diaconat n’est ni un terrain d’expérimentation sociopastorale ni un champ d’application des revendications égalitaires. Il est un don sacramentel, enraciné dans la volonté du Christ, qui a choisi ses ministres non selon les modes de l’époque, mais selon le mystère de son dessein d’amour.