Docteur de l’Église – Évêque et confesseur (+ 636)

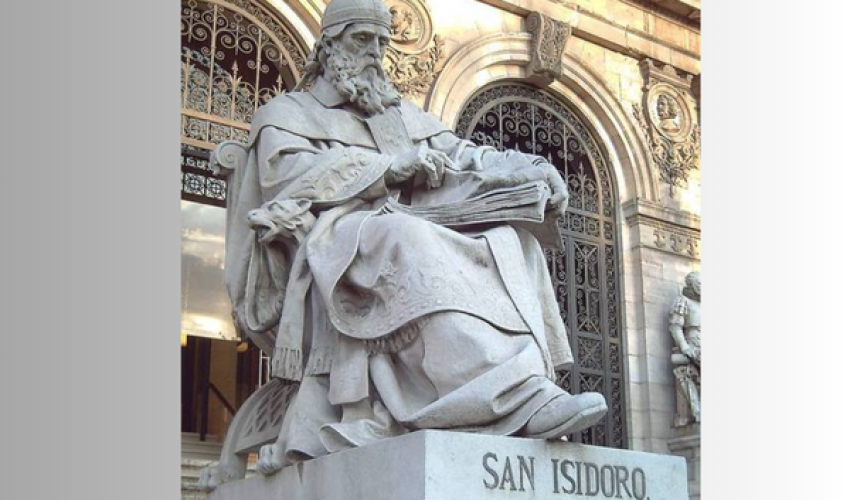

Dans une époque troublée par les invasions barbares et les hérésies, Dieu a suscité en Espagne l’une des plus grandes lumières de l’Occident chrétien : saint Isidore de Séville, évêque, confesseur et docteur de l’Église. Figure de foi, de savoir et de fidélité, il incarne l’héritage du monde antique transmis à la lumière de l’Évangile.

Né vers 560, Isidore appartient à une famille profondément chrétienne. Son père, Severianus, contraint de fuir Carthagène à cause des persécutions wisigothes ariennes, s’installe à Séville. Là, la Providence va élever ses enfants à la sainteté : Léandre, Florentine, Fulgence… et Isidore, le plus jeune, qui deviendra l’un des plus grands évêques de son temps.

Orphelin très tôt, Isidore est pris sous l’aile de son frère aîné, saint Léandre, évêque de Séville. Dans la bibliothèque de ce dernier, il se forme à l’école des Pères, des auteurs classiques et des Écritures. Il ne lit pas seulement, il étudie, il mémorise, il médite : son esprit est une ruche de savoir ordonné à la gloire de Dieu. Cette rigueur intellectuelle nourrira toute son œuvre future.

En 599, à la mort de Léandre, Isidore est appelé à lui succéder. Il restera quarante ans sur le siège épiscopal de Séville, guidant son troupeau avec sagesse et courage. Il préside plusieurs conciles, affermit la foi catholique, combat l’hérésie arienne, et accompagne la conversion des Wisigoths à la vérité du Christ. L’unité doctrinale de l’Espagne doit beaucoup à sa fermeté.

Mais Isidore n’est pas seulement pasteur et défenseur de la foi : il est aussi écrivain, enseignant, bâtisseur. Il comprend que la culture antique, loin d’être ennemie de la foi, peut en être le soutien et le véhicule. « Toutes les richesses de la culture classique qui ont enchanté sa jeunesse », écrira-t-on, il les transmet aux siècles chrétiens à venir. Son œuvre la plus célèbre, les Étymologies, véritable encyclopédie chrétienne, rassemble tout le savoir antique dans une perspective ordonnée à Dieu. Par elle, Aristote entre dans la mémoire occidentale, bien avant les traductions arabes.

Saint Isidore fonde aussi de grands collèges, forme le clergé, et contribue au développement de la liturgie mozarabe, enracinée dans les traditions ibériques. Son rayonnement touche les conseils royaux, et jusqu’à nos jours, son influence demeure. En 653, le concile de Tolède le définira comme « la gloire de l’Église catholique ».

Il meurt à Séville en 636, dans sa cathédrale, étendu à même le sol, en humble serviteur de Dieu, bénissant encore ceux qui l’entouraient. Le 18 juin 2008, Benoît XVI consacra une catéchèse à ce géant de la foi, soulignant son enseignement sur l’équilibre entre vie active et vie contemplative.

Patron de l’internet – ce réseau d’information qu’il aurait sans doute voulu sanctifier –, saint Isidore rappelle que l’intelligence humaine, éclairée par la foi, doit toujours être mise au service de la vérité et du salut des âmes.

Avec nominis