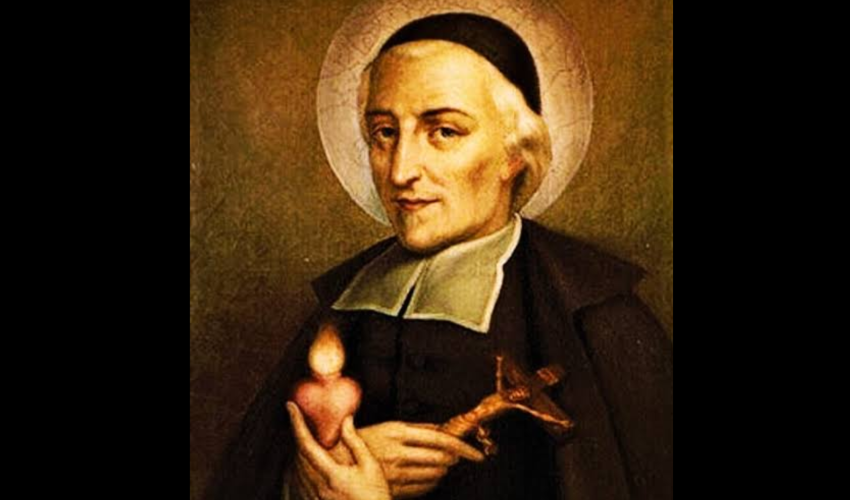

Fondateur des Eudistes et de l’Institut Notre-Dame de Charité (+ 1680)

Né en 1601 à Ri, dans l’Orne, Jean Eudes appartient à cette génération de prêtres marqués par la Réforme catholique et engagés dans un vaste renouveau spirituel et pastoral. Contemporain de saint Vincent de Paul, il perçoit avec lucidité la crise religieuse de la France de son temps. Le peuple, écrit-il, « avait remplacé la foi par la sorcellerie et la superstition » ; les puissants, selon lui, « donnaient l’exemple de tous les vices » ; quant aux prêtres, il les juge souvent « ignorants et corrompus, abandonnant leur troupeau dès qu’apparaissaient la peste ou une épidémie ».

Pour répondre à cette situation, Jean Eudes met son talent de prédicateur au service des « missions paroissiales ». De la Normandie à la Bretagne, de la Bourgogne jusqu’à la cour du roi Louis XIV, il organise près de cent quinze missions entre 1632 et 1675. Ces temps forts de prédication et de conversion visaient à ranimer la foi dans les campagnes comme dans les villes.Afin de mieux se consacrer à cet apostolat, il quitte l’Oratoire en 1643 pour fonder à Caen la Congrégation de Jésus et de Marie, plus connue sous le nom des Eudistes. Les membres de cette congrégation se dévouent à la prédication missionnaire et à la formation du clergé dans les séminaires. Dans le même esprit, Jean Eudes fonde également en 1642 l’Institut Notre-Dame de Charité, destiné à accueillir et accompagner les femmes en difficulté, notamment celles qui sortaient de la prostitution. Ces œuvres sont portées par une spiritualité profondément mariale et christologique : la compassion du Cœur de Marie et la miséricorde du Cœur de Jésus deviennent les pôles de sa prédication et de sa vie spirituelle.

Prédicateur, missionnaire, fondateur, Jean Eudes n’a jamais séparé contemplation et action. On le retrouve aux côtés des malades de la peste, des prisonniers et des populations éprouvées par les révoltes. Sa fécondité spirituelle se traduit aussi dans la multiplication des séminaires, à Caen, Coutances, Lisieux, Rouen, Évreux et Rennes, où il s’attache à former un clergé solide et fidèle.Après avoir renoncé à la charge de premier supérieur général de sa congrégation, il s’éteint à Caen en 1680, à l’âge de soixante-dix-neuf ans. Canonisé le 31 mai 1925, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des grands témoins du renouveau missionnaire et spirituel du XVIIe siècle, répandant avec ferveur la dévotion aux Cœurs de Jésus et de Marie.

Son œuvre se prolonge encore, notamment à travers les Eudistes et les religieuses de Notre-Dame de Charité. Sa mémoire demeure vivante dans son village natal de Ri, où l’église conserve le baptistère de son temps, rappelant l’origine simple et humble d’un homme devenu apôtre pour la Normandie et pour la France.

Avec nominis