Après avoir présenté la cathédrale de Chartres, avoir étudié son histoire, l’avoir décrite, trouvons à présent de pourquoi…le sens de tout cela.

La présence du Christ, Lumière du monde dans la cité

La cathédrale de Chartres se voit de plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Nous retrouvons ici la conception des peuples du Nord de l’Occident chrétien, plaçant Dieu (kyrios, le Seigneur) dans la cité ; étant la Lumière du monde, on Le voit de loin. Cet espace Lui est consacré, ayant supplanté les cultes païens. L’église est consacrée à sa mère, Marie, qui y est chez elle auprès de Dieu, c’est pourquoi les évêques n’y sont pas inhumés, contrairement aux autres cathédrales (il n’y a aucun gisant). Rappelons ce que l’on a vu en deuxième chapitre, sur la présentation théologique des trois églises : en un seul ensemble, le Christ, sont réunies « l’Église Triomphante » (les saints déjà au Ciel), « l’Église Militante » (les personnes vivantes sur la Terre) et « l’Église Souffrante » (les morts au Purgatoire). La superposition de ces « trois Églises » illustre la communion des saints :

– les tours et les clochers dressés vers le ciel suggèrent l’Eglise Triomphante ;

– prenant appui au sol, il y a l’Eglise Militante (avec la lutte contre le péché jour après jour),

– et la crypte évoque l’Eglise souffrante (ou le Purgatoire).

La cathédrale adopte un plan en croix, signant et bénissant ainsi le sol en le sanctifiant. Elle a la forme de l’Homme couché, en croix ; celle du Fils de l’Homme crucifié, les pieds vers le soleil couchant.

La cathédrale de Chartres, contrairement aux autres, orientées Est/Ouest, ou en direction du soleil levant le jour de la fête du saint patron de qui dépend la dédicace de l’édifice, présente une déviation de 47° par rapport à l’Est. Elle se trouve donc orientée vers le soleil levant le jour du solstice d’été, c’est-à-dire lorsque le soleil se lève à l’apogée d’un cycle annuel. Cette particularité a servi de justification à de nombreux écrits et de multiples thèses ésotériques liés aux cultes païens et druidiques de divinités de la vie et de la fécondité qui auraient eu cours dans ces lieux. Ils furent d’abord tolérés par l’Eglise, voire « christianisés », puis rejetés du fait de leurs caractères déviants et hérétiques.

Le carré représente la Terre, quand ses côtés sont parallèles aux points cardinaux ; mais il représente le Ciel quand ses angles sont dans l’axe des points cardinaux. Généralement, le carré du Ciel a sa pointe orientée vers l’Est, axe du chœur, et le carré de la Terre a son côté perpendiculaire à l’Est ; c’est pourquoi les transepts ont une forme bien souvent octogonale (8 côtés), puisqu’ils sont la jonction du carré du Ciel et du carré de la Terre, 8 étant le chiffre de la résurrection (8e jour). Ils rappellent que l’Homme, de nature terrestre, a une vocation à être divinisé, à entrer dans l’éternité. A Chartres, le carré du ciel est inscrit dans le cercle primitif centré sur le transept et ses quatre angles correspondent aux axes des quatre points cardinaux, tout comme le carré de la Terre. L’orientation est donc éminemment solaire, fondée sur son apogée, ce qui fait de l’édifice un sanctuaire du Ciel plus que de la Terre. Ce caractère solaire est confirmé dans de nombreux endroits à l’extérieur, par l’ange portant le cadran solaire de 1578 au Sud à l’angle de la flèche Sud-Ouest, ou par une méridienne juste à sa droite formée d’un disque en forme de soleil avec un œilleton.

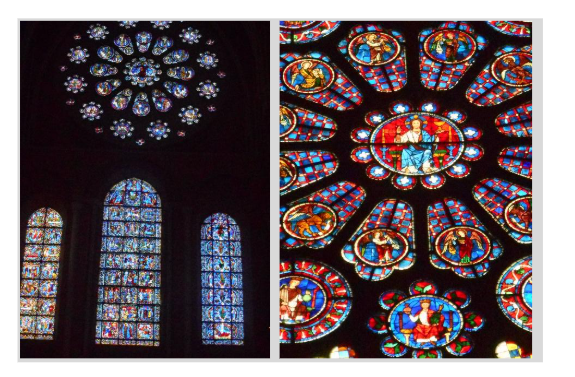

Cette lumière fut utilisée dans les vitraux. L’espace des verrières peut être divisé en plusieurs sous-espaces. Le niveau inférieur de l’église, avec des verrières légendaires, vitraux narratifs, racontant des vies de Jésus, de la Vierge, des saints ou des prophètes, est composé de plusieurs scènes faisant des focus sur tel ou tel épisode, tandis que le niveau supérieur, constitué de grands personnages, cortège de saints et de prophètes, montre la Gloire de l’Église.

De l’Est, par où apparaît la lumière du jour, rappelant le début de la Genèse, vers l’Ouest, où la lumière disparaît avant sa renaissance et le Jugement dernier, ou bien encore du Nord, qui est consacré à l’histoire biblique jusqu’à l’Incarnation, vers le Sud, qui annonce le Royaume de Dieu après la seconde Parousie du Christ et la Rédemption, le cheminement narratif des vitraux prolonge le plan en croix de la cathédrale.

Le portail Royal sur la façade occidentale porte la rose du Jugement dernier, tandis que la façade Nord porte la rose de la Vierge à l’Enfant, rappelant l’Incarnation qui mène à la Rédemption et que la façade Sud, avec sa rose du Christ triomphant entouré des 24 vieillards de l’Apocalypse, annonce la seconde Parousie et le Royaume de Dieu.

La rose est d’abord la représentation d’une roue. Elle apparaît dans la vision d’Ézéchiel. Les animaux de cette vision sont reliés aux êtres vivants de la première vision de l’Apocalypse et aux quatre évangélistes. La première représentation de la roue en architecture peut se voir sur la façade du croisillon Nord de l’église Saint-Étienne de Beauvais. C’est alors une roue de la Fortune. La représentation de la roue est reprise par Suger sur la façade occidentale de l’abbatiale de Saint-Denis. Ce n’est que progressivement, comme à Chartres, que la roue va se transformer en rose, symbolisant la Vierge.

Une interprétation rattachant les vitraux qui composent ces trois espaces (nef, transept, chœur) à un temps de l’histoire de la Révélation est plus difficile à faire à Chartres. Cependant, à cette période la cathédrale de Chartres était riche de plusieurs centaines de reliques, non seulement le voile de la Vierge, mais aussi des reliques de saint Pierre, saint Thomas, sainte Catherine, sainte Marguerite et bien d’autres encore. Comme il était impossible de toutes les montrer au public, les vitraux deviennent un rappel, pour les fidèles et les pèlerins, de l’ensemble reliquaire détenu par le diocèse.

Un sanctuaire pour le Dieu trinitaire et Marie

Il s’agit d’un lieu séparé du reste de l’espace public par une grille d’entrée à l’Ouest et au Sud, et par des marches à toutes les entrées pour accéder à une élévation spirituelle.

La prière dans ce sanctuaire est scandée par les cloches situées dans les flèches ; elles sanctifient l’espace de la paroisse. Les accès dans l’église se font par trois portails composés de trois portes : en pénétrant dans ce lieu, on entre dans la maison de Dieu, créateur de toute chose, de tous les éléments.

Ils sont représentés dès la façade, avec la Terre carrée entre les deux tours, sur laquelle se trouve l’eau (le cercle de la rosace), surmontée de l’Esprit, du monde invisible, avec la forme triangulaire de la toiture. Les trois éléments de l’alchimie étant en place, a-t-on remarqué au XIXe siècle, la transformation de notre être va pouvoir s’opérer, selon la foi catholique, par l’action de Dieu, sa miséricorde, et non par notre seule volonté intérieure comme l’expliquent certaines philosophies. En entrant dans ce lieu, on le fait parce que l’on croit (verbe associé à l’entrée de l’église), et que l’on veut approfondir les mystères de la foi, l’Incarnation par Marie (porche de droite), l’Ascension (porche de gauche), la Parousie ou le retour du Christ dans la sa Gloire (porche central). La lumière éblouissante de Dieu était mise en valeur par une polychromie vive tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, puisque la cathédrale était entièrement peinte de couleurs vives.

Le chemin de conversion

La fonction principale du portail Ouest est de porter au loin le son des cloches, de solenniser l’entrée dans l’église, de donner un point de départ aux liturgies des pèlerinages (le trumeau de son portail central est ainsi détruit pour augmenter la largeur des deux portes et faciliter les processions), et en même temps d’afficher par le programme iconographique les grands principes de la foi, en mêlant des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, et en associant ainsi les précurseurs de la Chrétienté – le peuple juif – à l’accomplissement de la promesse, formulée selon le dogme chrétien. Les trois tympans proclament les mystères de la Foi. Ils représentent nous l’avons vu respectivement de gauche à droite, selon une interprétation courante, l’Ascension, la Parousie et l’Incarnation. Par cette façade, nous voyons que Dieu est entré dans le temps des Hommes, par amour.

Mais surtout, en entrant par le porche Ouest, on vit un pèlerinage, un chemin de conversion.

Celui-ci commence par la prise de conscience que nous sommes finis, c’est-à-dire soumis au temps, à ses lois, alors que Dieu est éternel, hors du temps. C’est pourquoi Il est représenté en majesté dans une mandorle dès le porche Ouest, qu’Il figure sur ce même tympan avec le tétramorphe : Jésus, le Fils de l’Homme (tête d’homme), s’est offert en sacrifice (tête de taureau), est mort mais ne s’est pas endormi dans les enfers (comme le lion veilleur), et est monté au Ciel, (comme l’aigle).

Ce même tétramorphe nous invite aussi à être ouverts à la Parole de Dieu dans les évangiles (les quatre Vivants de l’Apocalypse). Cette vie sur Terre est pour nous soumise au temps de notre vie, au cycle des saisons, à l’alternance du jour et de la nuit. Les signes du zodiaque sont présents sur les porches, tout comme des statues représentant les mois de l’année (au Nord). Le Soleil surplombe la tour Nord, la Lune, la tour Sud. Au-delà de la représentation du temps qu’ils constituent, une tour représente le principe masculin, l’autre le féminin. En entrant ici, on prend conscience de notre condition humaine, homme et femme (tour Nord et Sud), limités dans le temps. Ce temps donné par Dieu est encore symbolisé par l’horloge astrolabique au Nord-Ouest. Les signes de zodiaque apparaissaient sur le porche consacré à l’Incarnation (Jésus vient dans le temps des Hommes), et à l’Ascension (il quitte le temps des Hommes). Ils sont dix sur le portail de l’Ascension (signifiant la multitude) et les deux derniers sur celui de l’Incarnation (le poisson, signe du Christ, et les gémeaux, car Jésus est Dieu et homme à la fois).

Puis nous arrivons dans le narthex, entrailles de la terre matrice. Celui-ci nous replonge dans l’essence même de notre condition humaine. Il est encadré de 6 colonnes intégrées au mur, bases de ce que nous sommes. Ces colonnes sont dominées par la réalité divine : trois lancettes, représentant l’Incarnation de Dieu, avec l’arbre de Jessé (à droite), l’enfance de Jésus (au centre), dominée par la figure de Marie, dans une mandorle, puis la Passion et la mort du Christ (à gauche), qui est ressuscité et reviendra dans sa Gloire lors du Jugement dernier (le Christ au centre de la rosace). Les scènes purement terrestres sont dans des vitraux carrés, celles liées à une action divine sont dans un vitrail rond (l’arrondi étant une forme céleste, que l’on retrouve par exemple dans les mandorles, l’hémicycle du chœur etc.).

De ce narthex, nous sommes invités ici, non pas à choisir entre le bien et le mal, comme dans beaucoup d’églises, mais à nous ressourcer aux sources de la Vie et à nous élever. Nous voyons justement à gauche en entrant (avant l’actuelle librairie, emplacement traditionnel possible des fonts baptismaux) un chapiteau représentant notre humanité sous forme de deux griffons à tête d’oiseau (dont l’élément naturel est le ciel, ce qui est confirmé par l’orientation verticale des ailes) et à corps de salamandre (réputée pour empoisonner ce qu’elle touche, et dont la tête de la queue mord justement l’aile) buvant au calice le sang du Christ.

La nature pécheresse de l’Homme est confirmée par le chapiteau de droite, mettant en scène un centaure armé d’un arc visant une vierge, derrière laquelle Satan se tient en embuscade, prêt à planter son glaive vers la terre, avec ses ailes orientées dans la même direction.

Le Diable est d’ailleurs présent dès l’entrée du portail Ouest, caché en haut à droite du portail de droite.

Le Diable guette, à contre-jour, mais bien présent.

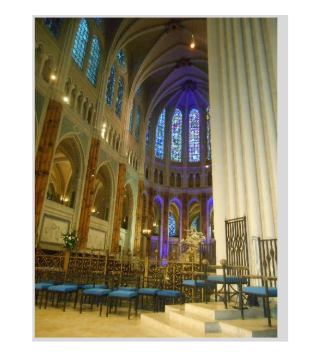

L’Homme est donc invité au pèlerinage de sa vie, en empruntant une nef ascendante (les quatre marches de gauche disparaissent progressivement jusqu’au transept, lieu de la rencontre).

Pour cela, il est encadré de douze colonnes (les apôtres) ; il est intégré dans l’une des classes de la société (les paysans – les grandes arches du bas, la noblesse – le triforium, et le clergé – les grandes fenêtres) ; il est l’une des pierres de la voute, scellées par l’amour de Dieu avec les autres pierres, représentant ses frères, sur le chemin de la Vie ; celui-ci comporte ses difficultés et le péché, représentés par le labyrinthe. Etant marqués par le péché dès notre conception, à cause du péché originel, la mesure du labyrinthe doit être prise à partir du narthex. Il commence donc après la 4e travée (signe de ce qui est terrestre), et s’arrête avant les trois dernières travées (trois étant le signe de l’Esprit, de Dieu). La nef elle-même est constituée de 7 travées, soit 4 et 3 : notre vie est donc à la fois terrestre et céleste. Le labyrinthe signifiait à l’origine le péché, puis il a représenté la conversion par la rencontre avec la Lumière, avec la Vie. Nous avons déjà décrit la liturgie qui y était traditionnellement associée.

Remarquons un clou en cuivre incrusté dans une dalle du sol. Il est éclairé le jour du solstice d’été (21 juin) au midi solaire (13 h 50 à Chartres) par un rayon de soleil qui pénètre par un petit trou effectué dans un vitrail latéral droit. La tradition populaire retient comme jour du solstice la Saint-Jean (24 juin).

Le labyrinthe est établi en un point essentiel et signifiant du plan de la cathédrale : son centre indique l’angle d’un carré reliant le centre de la courbure absidiale, le centre de la façade Nord et celui de la façade Sud ; il sépare les 4e et 3e travées, à l’emplacement où se situe la chaire, c’est-à-dire, pour le pèlerin succédant aux jeunes gens promis en sacrifice dans la mythologie du minotaure, après avoir entendu la Parole du Christ, celle qui permet d’atteindre la zone du « Savoir », le transept. Le Christ est ici une sorte de nouveau Thésée, comme il est le nouvel Adam, ou le Fils de David. Aux XIIe et XIIIe siècles, le labyrinthe était compris comme une visualisation du parcours de l’âme errant selon son péché, de façon tortueuse, donc associée à l’époque au mal ; il s’agissait de l’inextricable enchevêtrement du péché, dont le croyant avait du mal à s’extraire, de la symbolique du monde pécheur, une sorte de source du Jourdain (l’endroit le plus bas du monde), de Sodome ou Gomorrhe. Une vision postérieure peut y voir une notion de parcours purificateur, de purgatoire ou de confession, à voie unique (dans ce labyrinthe), car le Christ est « Le Chemin, La Vérité et La Vie ». L’entrée est située vers l’Ouest, direction de la mort, la sortie, vers l’Est, le soleil levant, la Lumière, le Paradis, la Vie éternelle. Le fil d’Ariane représente le fil de la Rédemption, le Christ, prenant la forme d’un soleil jaune (la pelote jaune portée à deux mains), lumière de l’humanité. Si l’on projette la façade Ouest sur la nef, le Christ au centre de la rosace coïncide parfaitement avec le centre du labyrinthe. A 1,2 mètre de l’entrée du labyrinthe, on y voit la trace d’un anneau métallique rivé au dallage, auquel était accroché de fil. A l’aplomb de celui-ci, il y avait une croix peinte sur la voute, qui a malencontreusement été effacée lors de la dernière restauration. Ces deux visions, le péché et la conversion, coexistent et s’enrichissent mutuellement : elles prennent sens à la lumière de Pâques, par la miséricorde du Seigneur, du Rédempteur ; c’est l’Espérance chrétienne.

Durant cette progression ascendante, le long de cette nef aux chapiteaux de plus en plus garnis de feuilles, symboles de vie, les orgues jouent et occupent l’espace sonore, l’envahissant de la voix divine, en alternance avec les psalmodies des laïcs (dans la nef) et du clergé (dans le chœur). Les orgues, positionnées au centre de la partie céleste de la nef (2e travée), représentent bien la voix de l’humanité, recevant le souffle de vie de Dieu.

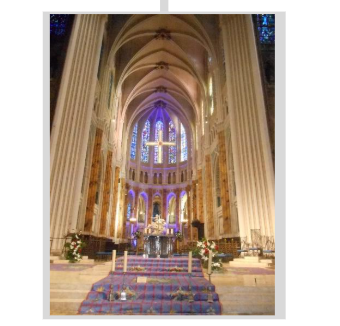

La croisée du transept représente la jonction de la verticalité et de l’horizontalité, l’Incarnation, d’autant qu’il était prévu que l’endroit soit dominé par une grande flèche, appuyée sur les piliers renforcés du transept. Le transept est le pivot entre l’Ancien Testament, l’Ancienne Alliance au portail Nord, l’année 0, l’Incarnation du portail Ouest, et l’Eglise, la Nouvelle Alliance au portail Sud. Le linteau central du portail Ouest réunissait déjà l’Ancien et le Nouveau Testament avec Elie et Hénoch encadrant les apôtres, pieds nus, car ils étaient en contact direct avec Jésus), sous le Christ en Gloire. Cette continuité est confirmée avec la rosace Sud : la lancette centrale représente la Vierge tenant l’Enfant Jésus dans ses bras, et de part et d’autre, deux groupes de quatre personnages montés deux à deux. Les quatre grands prophètes de l’Ancien Testament portent sur leurs épaules les quatre évangélistes. Cette représentation traduit la continuité entre les deux Testaments. Il y a de gauche vers la droite : Jérémie portant saint Luc, Isaïe portant saint Matthieu, Ézéchiel portant saint Jean, Daniel portant saint Marc. Ces prophètes et les évangélistes ont annoncé le Royaume de Dieu qui est représenté dans la rose placée au-dessus.

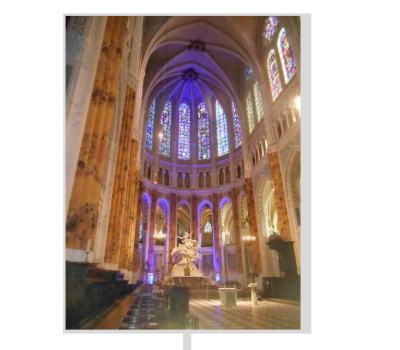

Le rideau du Temple s’était déchiré depuis la mort du Christ, donnant au profane accès à Dieu, après la Résurrection, par la communion. L’ancien jubé fut remplacé par une grille marquant la proximité du « Saint des Saints », des Espèces consacrées dans le tabernacle. Le Christ ressuscité est là, présent, sur son trône de Gloire, successeur du trône de David, surélevé de quelques marches. Marie L’a rejoint depuis l’assomption, représentée au-dessus de l’autel, dans ce demi-cercle de courbure absidiale signifiant l’éternité, la voute céleste. Le clergé, installé, est le témoin privilégié de cette commune-union entre Dieu et l’Homme ; il prie sans cesse avec les laïcs dans le transept et la nef.

Une tradition vivante

Ce chemin de conversion n’est pas figé, et la symbolique vit. Depuis 1992, maître Goudji, un sculpteur-orfèvre, a réalisé plus de 40 meubles et objets de culte pour la cathédrale, dans la plus pure tradition symbolique.

Le nouvel autel d’argent martelé sur une âme en chêne de la forêt de Tronçais et de granit vert des Pyrénées a été installé à la croisée du transept, selon le rite préconisé par le concile Vatican II, surélevé de 7 marches (3 et 4).

Il est hautement signifiant : sur une âme de chêne, douze colonnes lisses à la base cubique et au chapiteau simplifié, de tradition paléochrétienne, symbolisent les Apôtres, soutiens de l’Eglise, et supportent une table de granit vert, de la couleur épiscopale. Dans la pierre d’autel, selon les exigences liturgiques, sont enchâssées les reliques de trois saints chartrains, Lubin, évêque, Prest, martyr, et Gilduin, diacre, pour que, le sacrifice eucharistique soit toujours célébré sur le tombeau des saints. Les entrecolonnements brillent d’un drapé d’argent cannelé laissant voir une plinthe de granit.

Il a également conçu et réalisé l’ambon et son lutrin, la cathèdre épiscopale et les fauteuils du vicaire et de l’archiprêtre, six grands chandeliers appliqués sur les grilles du sanctuaire, le calice épiscopal et le grand calice des concélébrations, deux croix d’autel.

Il y a la croix épiscopale, pour les offices présidés par l’évêque, en argent martelé et repoussé, or, émeraude, calcédoine, cristal de roche à inclusions de tourmaline, nacre, et la croix pour l’ordinaire, sur trois pieds aux poulaines, symbole trinitaire, un trièdre aux angles adoucis, frangé de calcédoine – l’une des pierres des murailles de la Jérusalem céleste selon l’Apocalypse de saint Jean – évoque le Golgotha et porte le monde sous la forme d’un nœud d’argent à l’équateur de nacre. Une logette abrite la colombe du Saint-Esprit. Victorieuse, la croix d’argent cloisonné de cristal à inclusions d’aiguilles noires de tourmaline (les épines de la couronne du Christ) repose sur le monde. Un cabochon d’émeraude – le vert de la couleur épiscopale – serti d’or, est enchâssé dans un rectangle de nacre au centre de la croix.

Il réalisa encore la patène et les burettes épiscopales, ainsi que de nombreux autres objets et l’encensoir. Celui-ci est constitué d’une architecture fantastique en argent enrichi d’œil-de-fer, évoquant la Jérusalem céleste ; il est conçu comme une tour octogonale à lanterneau ajouré, à la base circulaire en piédouche et à la toiture en coupole. Le tambour octogonal, symbole de la Nouvelle Alliance et de résurrection, constitue une architecture à deux registres: un socle aveugle à contreforts forme la coupe intérieurement garnie d’acier inoxydable tandis que le couvercle ajouré est un étage aux fenêtres cintrées et géminées sommé d’une coupole à huit fenêtres. Le couronnement architecturé aux deux registres octogonaux ajourés est prolongée par la chaîne de suspension. Articulé sur une double charnière, le couvercle est fermé par une serrure à moraillon ornée de la colombe du Saint-Esprit.

Petite tribune protégée par une balustrade, l’ambon des premiers temps de l’Eglise, situé ici à la gauche de l’autel, a reçu le lutrin de Goudji, destiné à recevoir le livre des Evangiles. Ce pupitre au piétement en X est orné des têtes ailées des quatre symboles des Evangélistes : l’Homme ailé de saint Matthieu, le Bœuf de saint Luc, le Lion de saint Marc et l’Aigle de saint Jean, tels que les décrit l’Apôtre Jean dans son Apocalypse.

Ainsi est maintenue à Chartres la tradition des grands lutrins primitivement destinés à la lecture chantée des textes sacrés.

Cet ensemble a été complété en 1994 par la création exceptionnelle du Verbe, reliure du Grand Evangéliaire des processions, achevé pour les cérémonies commémoratives du huitième centenaire de la renaissance de la cathédrale.

A la droite de l’autel majeur, sont installés les cathèdres, c’est-à-dire les « chaises » de l’évêque, ou du célébrant qui le remplace, et de ses assesseurs, l’archiprêtre (recteur et curé de l’insigne basilique) et le vicaire épiscopale (représentant de l’évêque dans le diocèse) qui tiennent la place du diacre et du sous-diacre dans la liturgie eucharistique, notamment.

La cathèdre épiscopale est un fauteuil de fer forgé à haut dossier aux barreaux verticaux ornés de sept losanges en quinconce (chiffre aux multiples symboles), aux bras garnis d’argent et terminés par des boules de quartz enfumé, avec coussin de taffetas de soie gris souris.

Le dossier est sommé d’un élément décoratif mobile figurant les armoiries de l’évêque en sa présence. En l’absence de l’évêque, ses armoiries sont remplacées, par le symbole de l’insigne basilique : quatre colonnes d’argent dessinent une architecture transeptée, à la couverture à deux pentes, cannelée comme celle des édifices antiques ou paléochrétiens couverts de tuiles à rebords. Le pignon axial d’amphibolite verte laisse voir une cloche d’argent dans une niche, au-dessus d’une arcade en plein cintre. Entre les deux colonnes centrales apparaît en nacre le « voile de Marie » drapé en forme de M sur une traverse d’argent. C’est à la présence très ancienne de cette relique, offerte à Chartres en 876 par Charles le Chauve et conservée dans la chapelle absidiale, que la cathédrale de Chartres doit son titre canonique d’insigne basilique.

Ultime réalisation du maître orfèvre, la croix surplombant l’autel majeur, éminemment symbolique. Mgr Pansard a souhaité une croix sans Christ (le Christ est ressuscité) qui soit aussi un reliquaire afin d’y déposer le petit morceau de la croix de Jésus, conservé dans les Archives diocésaines. Maître Goudji a conçu une œuvre sans précédent du point de vue de la création, de l’emploi des matières premières et de la technique. L’œuvre, d’environ 1,80 m de long sur 1,60 m de large, dépasse les 70 kg, une fois les pierres incrustées. De l’aventurine verte (couleur de l’Espérance chrétienne) constelle la face tournée vers les fidèles. Celle tournée vers le chœur est incrustée de sodalite, une pierre bleue, couleur de la Vierge Marie pour rappeler sa présence au pied de la croix du Christ. Du cristal de roche permet une transparence. Au centre, du jaspe rouge entouré de quartz rose, symbolise le Sacrifice de Jésus.

Par ailleurs, en 1994, lors des célébrations du VIIIe centenaire de la reconstruction de la cathédrale, il a été proposé au Recteur, l’abbé Legaux, de réaliser un tapis à l’aiguille dans la tradition d’Aubusson, pour orner la croisée du transept et poursuivre ainsi la chaîne séculaire des travaux d’ornementation de la cathédrale.

En sept ans, grâce au travail de plus de deux cents bénévoles formé(e)s et supervisé(e)s par Véronique de Luna, le tapis fut réalisé et mis en place à la Pentecôte 2000 dans la cathédrale où il est désormais exposé lors des fêtes carillonnées.

L’ensemble décoratif est composé de quatre tapis disposés en croix autour de l’autel d’argent et de granit vert des Pyrénées de Goudji. Un nouveau point en double diagonale a été étudié spécialement par Véronique de Luna pour éviter au tapis les déformations. Ce point s’appelle désormais le point de Chartres. La symbolique exprimée dans l’iconographie du tapis est inspirée de celle de l’Eglise primitive. Dans la bordure ornée de gerbes de blé et de grappes de raisin on peut reconnaître les signes eucharistiques du pain et du vin. La fleur de lys blanc évoque la pureté. Sur les emmarchements s’étagent des bouquets d’épis de blé, de vigne et de feuillage, déposés là comme des offrandes.

Les degrés menant à l’autel sont orientés vers les quatre points cardinaux. A l’Est, où se tient le prêtre pour célébrer l’Eucharistie, le symbole christique du pélican qui nourrit ses enfants de son propre sang est représenté.

En face, du côté des fidèles, une corbeille contenant cinq pains et deux poissons rappelle le miracle de la multiplication des pains, et du partage, mais aussi la procession des offrandes. Au Sud, côté de la Gloire, le phénix illustre la résurrection.

Enfin du côté de la Parole deux colombes sont posées sur une vasque.

Sur les plateformes, entre les escaliers, des motifs plus larges (150 x 150 cm) montrent l’Arbre du Paradis ou de l’Apocalypse, l’Arbre de la Connaissance de la Genèse et le paon, image de l’immortalité et de la Résurrection, donc du Christ.Nous achèverons notre découverte du sens de la symbolique chartraine au prochain article en montrant l’importance de la Vierge Marie et en abordant les lectures de la cathédrale autres que celle de l’Église catholique, qui se sont pourtant côtoyées durant des siècles.

Stéphane Brosseau