De l’importance de l’orientation dans les églises

Par Stéphane Brosseau*

Dans notre dernier article présentant la symbolique des églises, nous avons découvert les origines de la symbologie romane et gothique, compris la différence entre signe et symbole, appris que chaque bâtiment cultuel a son propre message, exprimé grâce aux orientations, à l’utilisation des couleurs, des formes, des nombres, des végétaux etc.Nous avons aussi abordé l’importance de l’orientation, face au soleil levant le jour de la fête de la dédicace de chaque église.Mais les orientations ont un sens bien plus riche encore.

Nous avons vu que le Nord est la direction associée au monde païen, au Mal, à la mort (il y a rarement des portes dans cette direction dans les églises de petite et moyenne taille) et aussi à l’Ancien Testament ; le Sud est consacré au Nouveau Testament, à l’Église vivante d’après la Pentecôte, aux martyrs. Entre les deux, il y a le transept, jonction entre l’Ancienne Alliance et la Nouvelle, lieu de l’Incarnation, de la rencontre entre la verticalité de Dieu et notre horizontalité.

La Vierge Marie ayant fait naître la Lumière à partir du néant, son lieu normal de vénération dans les églises est dans la Tradition le Nord-Est (Chartres, à ND de Paris avant Viollet-le-Duc etc.), l’Est étant associé à la vie éternelle, à l’Espérance chrétienne.

L’Ouest est le couchant, mais aussi la Genèse, car pour qu’il y ait un matin, il fallut qu’il y ait d’abord un soir (cela peut faire réfléchir…) ; l’Ouest est le lieu ou Adam fut pétri par Dieu, et où il fit naitre Eve non pas de sa côte, mais du côté de son cœur (sa vie, son amour) ; les narthex en sont l’illustration.

Au-delà, les églises sont issues des systèmes de pensée des cultures. Le mot « église » a deux racines, qui se sont déclinées différemment selon les langues. La première vient du grec Kyrios (le Seigneur) que l’on retrouve surtout dans les pays du Nord avec « Kirche » en allemand ou « Church » en anglais. Le Seigneur est alors présent et visible au milieu du monde. On doit donc le voir de loin : le clocher est alors le plus haut possible, sur un point culminent et les ornements extérieurs sont très riches.

Le Seigneur est ainsi incarné dans le bâtiment, présent au milieu de son peuple et du monde. L’intérieur est dans ce cas plutôt sobre, le lieu du culte étant moins important que ce qu’il représente au milieu des hommes. Les églises du Nord (au-dessus d’une ligne Limoges, le Puy-en-Velay, le nord des Alpes) suivent cette logique.

Dans les pays du Sud, le mot « église » vient de la racine latine « ecclesia » ou grecque « ekklesia », qui se traduit par assemblée, rassemblement, convocation. On insiste plus ici sur l’espace où le peuple va se rassembler, là où il est convoqué par Dieu. Ainsi, l’intérieur du bâtiment est signe de la présence de Dieu. Le décor intérieur est alors très signifiant, riche, tandis que l’extérieur est beaucoup plus modeste. Les clochers sont dans ce cas rares ou petits, les façades sont souvent pauvres d’enseignements, simplement ornées de quelques statues. On peut même ne pas voir qu’un bâtiment est une église, par exemple à Rome ou Naples, surtout quand la façade, souvent d’époque Renaissance ou baroque, semble être un décor accolé à un bâtiment plus ancien. Il y a donc deux façons de voir et de vivre l’église, expression et fruit de la foi : le Seigneur ou l’assemblée.

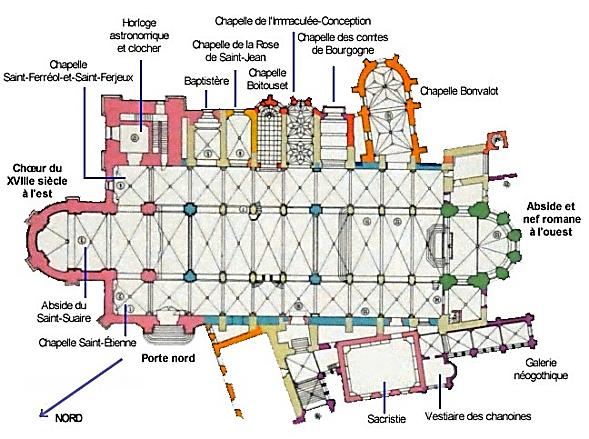

Nous avons évoqué dans le précédent article les églises Occidentales, issues après Constantin des salles publiques, orientées vers l’Ouest, puis vers l’Est, et prenant rapidement une forme de croix, pour signer le sol, la paroisse, l’évêché de l’empreinte du Christ. Il faut aussi signaler le cas particulier des églises romano-rhénanes avec un plan à double orientation (ou carolingien), qui place l’entrée au milieu de l’église (côté Sud ou Nord), et a un chœur principal souvent à l’origine à l’Est et un chœur secondaire à l’Ouest (Dieu est digne de louange du matin au soir, du soir au matin, de sa naissance (à l’Ouest) à son entrée dans la vie éternelle (à l’Est) ; citons par exemple, Verdun, Besançon, Mayence, Trèves etc.).

En Orient en revanche, les premiers chrétiens ont dû bâtir d’emblée leurs églises. Ils ont donc cherché une forme qui inspirait en elle-même l’élévation. Ces régions maîtrisaient depuis longtemps le principe de la coupole et l’avaient généralisé (alors qu’elle n’était que peu utilisée à Rome – le Panthéon) ; c’est pourquoi ils se sont naturellement tournés vers cette forme pour édifier par exemple Sainte Sophie à Byzance au VIe siècle. Lors des croisades, cette forme originale séduit certains croisés (Aliénor d’Aquitaine), qui rapportèrent l’idée en Occident et construisirent par exemple la cathédrale de Périgueux ou l’abbaye de Fontevraud.

Au XVIe siècle, avec les grandes découvertes, le commerce incita les échanges culturels et la forme de la coupole (caractéristique de l’Orient), fut souvent intégrée dans les églises en croix, en particulier au niveau du transept, pour signifier l’Incarnation (Saint Pierre de Rome). Dès lors, la conjonction des deux formes fut le symbole même de l’Eglise catholique, c’est-à-dire universelle, réunissant l’Orient et l’Occident. Au XIXe siècle par exemple, Notre-Dame de la Garde à Marseille, qui avait vocation à signifier que la ville est la porte de l’Orient, juxtaposa les coupoles sur tout l’édifice.

Alors que le point d’équilibre des églises romanes étaient le maître-autel (à partir duquel l’acoustique se développait de façon parfaite jusqu’à l’entrée occidentale, avec les pierres les plus denses en bas, les plus tendres en haut, avec des pots à son en terre cuite intégrés dans les murs), il devient le transept dans l’art gothique, qui illustre, outre le moyen de propagation de l’influence royale, de la théologie de la Lumière de l’abbé Suger, une évolution dans la philosophie, la façon de vivre sa foi.

Les églises ont une orientation horizontale, mais aussi verticale.

On observe souvent que les églises sont construites sur une crypte (les morts), qu’elles ont des tours, clochers (élévation vers Dieu) ou flèches (jonction avec Dieu). Il y a à cela une explication symbolique et théologique : en un seul ensemble, le Christ, sont réunies « l’Eglise Triomphante » (les saints déjà au Ciel après une vie exemplaire et « un témoignage héroïque de leur foi »), « l’Eglise Militante » (les personnes vivantes sur la Terre) et « l’Eglise Souffrante » (les morts qui n’ont pas vécu suffisamment saintement pour aller directement au Paradis et qui sont au Purgatoire en attentant que leurs péchés soient lavés). La superposition de ces « trois Églises » illustre la communion des saints :

- les tours et les clochers dressés vers le ciel suggèrent l’Eglise Triomphante ;

- prenant appui au sol, il y a l’Église Militante (avec la lutte contre le péché jour après jour),

- et la crypte évoque l’Église souffrante (ou le Purgatoire), étendue sur le cimetière jouxtant souvent l’église au Sud (mais de plus en plus transféré plus loin depuis le XIXe s.).

Au sein de l’Eglise Militante, surtout dans l’art gothique, il y a à l’intérieur une représentation de la hiérarchie sociale (réalité bien terrestre…) avec les paysans ou le peuple (les grandes arches prenant appui sur le sol), les nobles, les dirigeants (le triforium) et le clergé (les fenêtres hautes, apportant la lumière). Cette conception de la société était rapprochée de la hiérarchie céleste (les sept sphères du Ciel, la hiérarchie ternaire des anges, etc.).

Notons que la forme de croix des églises représente la Croix, mais aussi le Christ, le Fils de l’Homme, l’Homme (qui présente aussi sa vie en sacrifice à Dieu à l’offertoire), celui à l’image de Dieu, au centre du cosmos, car il est né de la fusion du Ciel et de la Terre, par la volonté de Dieu. Les courants cosmiques et telluriques qui le traversent s’équilibrent en lui. Il se représente donc au centre d’un plateau carré ou rectangle (la Terre ; nous verrons cela dans le sens des nombres), recouvert de la voute céleste, une demi-sphère (Dieu le Père est au-delà). Précisons que l’on sait depuis les VIe et Ve s. av. J.C (Pythagore) que la Terre est sphérique[2] ; la représentation en plateau de la Terre est alors uniquement symbolique.

Ainsi, cette problématique incita les premiers scientifiques à construire un cercle et un carré ayant soit le même périmètre, soit la même surface, et les penseurs, à placer l’homme au centre de ce dispositif. Sainte Hildegarde de Bingen[3] représentait l’homme en sa longueur et en sa largeur, bras étendus, inscrit dans deux séries égales et perpendiculaires de cinq carrés égaux. Cette croix s’inscrit elle-même dans un carré parfait. Guillaume de Saint-Thierry fit remarquer que l’homme s’inscrivait aussi dans un cercle parfait dont le centre est son nombril. A la Renaissance, Léonard de Vinci reprit un diagramme similaire (L’Homme de Vitruve – 1492), dans lequel le nombril divise la hauteur. Nous approchons du « nombre d’or » et de « la divine proportion ».

L’orientation est donc fondamentale pour comprendre une église.

Nous poursuivrons dans notre prochain article par d’autres clés de lecture signifiantes.

Stéphane Brosseau

[1] « Ecoute la Pierre », TheBookedition (par Internet),

« Chartres, quintessence de la symbolique », Edilivre (Internet ou librairie),

« Symbolique de l’église Notre-Dame-de-L’Assomption d’Auvers-sur-Oise », Edilivre (Internet ou librairie),

« Symbolique de l’église de Notre-Dame de Lourdes de La Baule », Edilivre (Internet uniquement)

[2] Cela fut confirmé deux siècles après par Aristote, puis au XIIIe s par le « traité de la sphère » de Sacrobosco.

[3] (1098-1179) Abbesse bénédictine de Disibodenberg remise à l’honneur par le pape Benoit XVI, célèbre pour ses visions, ses compositions musicales, ses recettes culinaires, ses écrits mystiques.

*Biographie de Stéphane Brosseau

Ancien directeur du sanctuaire de la cathédrale de Chartres, Stéphane BROSSEAU s’attache à montrer la cohérence des bâtiments cultuels, la profondeur et l’intemporalité des messages que les bâtisseurs nous ont transmis dans leur symbolique (orientations, matériaux, formes, couleurs, nombres etc.).

Il est sociétaire de l’Association des Ecrivains Catholiques de Langue Française, auteur de 24 autres ouvrages (encyclopédie sur les 231 cathédrales françaises, essais, poésie, guides d’Histoire de l’art, romans historiques etc.) aux éditions CoolLibri, Nouveaux Mondes, Economica, TheBookedition et Edilivre ; il est aussi conférencier aux journées du patrimoine ou dans des salons littéraires, et formateur en symbologie.

Saint-Cyrien de formation, historien, musicien, breveté de l’Ecole de guerre, il a présidé, dans le cadre des fonctions qu’il occupait jusqu’à l’été 2018, la commission scientifique d’historiens et musicologues, chargée du recensement des œuvres de musique militaire.

Il intervient sur les médias (Cnews « En quête d’esprit » sur ND de Paris et Chartres, L’Homme Nouveau, France-Catholique, Radio Espérance, L’Écho Républicain, prononce de nombreuses conférences, fréquente les salons littéraires.