Par Stéphane Brosseau

Après les deux cathédrales « actives » du Puy-en-Velay et de Strasbourg, nous nous intéressons aujourd’hui à une abbatiale anciennement cathédrale chef de diocèse, qui, à ce titre, porte toujours le titre canonique et honorifique de « cathédrale » comme le veut la Tradition : Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Cluny. Son rayonnement et son influence, tant spirituelle qu’architecturale, voire politique, fut telle, que notre monde contemporain en est encore marqué.

Son message peut être synthétisé ainsi : notre pèlerinage dans ce monde, en ce temps confié, nous permet une transition entre notre vie imparfaite et la sainteté, entre la Terre et le Ciel, la chair et l’esprit, une conversion. Nous sommes guidés par l’exemple des apôtres, de St Pierre et St Paul, mais aussi de la Vierge Marie, dans cette recherche de perfection, pour la Rencontre avec notre créateur trinitaire, comme les Douze le vécurent en Galilée. Dès lors, nous avons tous accès, par l’amour de Dieu, à la vie éternelle, à ses côtés.

L’abbaye de Cluny est une abbaye bénédictine de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, fondée le 2 septembre 909 ou 910 par le duc d’Aquitaine et comte d’Auvergne Guillaume Ier. Devenue le symbole du renouveau monastique en Occident, Cluny fut un foyer de réforme de la règle bénédictine et un centre intellectuel de premier plan au Moyen Âge. L’histoire de Cluny et de ses trois abbatiales se confond avec celle de l’ordre clunisien tout entier, même si l’architecture clunisienne ne s’imposa pas aux dépendances de l’abbaye, respectant ainsi la diversité régionale.

Il ne subsiste aujourd’hui qu’une petite partie des bâtiments, faisant l’objet de protections au titre des monuments historiques et gérés par le centre des monuments nationaux. L’ancienne abbaye a reçu le label de patrimoine européen. Les bâtiments de l’abbaye abritent depuis la fin du XIXe siècle l’un des huit campus de l’école des Arts et Métiers, grande école d’ingénieurs française.

Cluny s’inscrit dès son origine dans un continuum politique et religieux qui rattache le site au haut Moyen Âge[iii]. Précisément, la fondation de Cluny s’inscrit dans la droite ligne de la politique religieuse réformatrice carolingienne. Vers 900, la France était dirigée par la dynastie carolingienne ; mais sous la pression des attaques des Vikings et des Sarrasins, l’autorité royale s’était fortement affaiblie ; les princes territoriaux et les seigneurs avaient pris leur indépendance de fait, en particulier au Sud.

Dans le Mâconnais, où se trouve le site de Cluny, les seigneurs châtelains et immunistes contestèrent le pouvoir et choisirent les prélats. L’Église fut prise dans le système féodal et dans l’affrontement entre les abbés et les évêques au sujet des dîmes. Le clergé régulier fut particulièrement touché par la crise ; de nombreux monastères furent victimes des raids scandinaves et de l’accaparement des aristocrates.

La crise était aussi morale puisque la règle de Benoît de Nursie n’était plus respectée à la lettre : elle prévoyait que les moines fussent dirigés par un abbé et qu’ils partageassent leur temps entre la prière et le travail manuel. Au début du IXe siècle, Benoît d’Aniane tenta de la diffuser dans tous les monastères de l’Empire carolingien, mais le travail manuel fut délaissé au profit de la prière. Les laïcs nommèrent des abbés qui leur furent fidèles et contrôlèrent par là-même les domaines fonciers des établissements réguliers. Les Clunisiens se différencient de beaucoup d’autres moines par l’importance accordée à la liturgie : alors que la règle de saint Benoît demande la récitation quotidienne de 37 psaumes, à Cluny on récitait presque le psautier complet (150 psaumes) quotidiennement, deux messes étaient chantées chaque jour (trois dès le XIIe siècle).

Cluny était un cas à part autour de l’an mil, au point de privilégier nettement la liturgie et l’écriture musicale aux dépens des activités manuelles et intellectuelles aux XIe-XIIe siècles. La liturgie est l’opus Dei, l’œuvre de Dieu, mais un labeur en soi. Le moine clunisien s’y adonnait complètement. Il est donc logique que l’architecture et les arts servirent la liturgie et la magnifièrent.

L’abbaye fut ainsi fondée dans ce contexte, et sur le modèle de celle d’Aurillac, par une charte rédigée à Bourges en septembre 909 ou 910 par le comte de Mâcon, Guillaume Ier, duc d’Aquitaine et comte d’Auvergne, qui la plaça sous l’autorité immédiate du pape. Le comte octroya plusieurs monastères dans la région et une villa située près de Mâcon à Bernon, abbé de Baume-les-Messieurs. Ce fut ce dernier qui choisit le site de Cluny et construisit les premiers bâtiments conventuels avec l’aide de douze moines des abbayes de Gigny et de Baume. L’abbaye fut reconnue comme chef d’ordre par le pape Jean XI, sous l’abbatiat d’Odon en 931. Guillaume renonça à tous ses droits sur Cluny et permit à l’abbé d’être choisi par les moines. Il plaça la communauté monastique sous le patronage des apôtres Pierre et Paul de Tarse ; Cluny passa sous la protection directe du pape, sous le pontificat de Serge III. Mieux, elle fut une abbaye immunitaire, c’est-à-dire qu’elle était indépendante à la fois de l’évêque et des seigneurs de la région, et elle ne devait obéissance qu’au pape, ce qui joua un grand rôle dans le développement de l’abbaye. Lors de la fondation, le comte imposa enfin le respect de la règle bénédictine et attendit que les moines prient pour son salut.

L’abbé Bernon, premier abbé de Cluny, commença la construction de l’abbatiale Cluny I en 910. Elle fut terminée sous son successeur Odon et dédicacée avant 927. L’église préexistante de Cluny fut alors convertie en chapelle dédiée à la Vierge Marie. Aujourd’hui, il ne reste plus rien de Cluny I, qui fut détruite pour laisser place aux édifices de l’abbaye de Cluny II. Le complexe monastique de Cluny II est connu grâce aux descriptions du Liber Tramitis, un coutumier des années 1035-1040. Le quatrième abbé de Cluny (954-994), Maïeul de Cluny, construisit Cluny II à partir de 963, pour remplacer l’édifice précédent, devenu trop étroit ; l’église abbatiale fut consacrée en 981. Cluny II se caractérise par un chevet complexe avec plusieurs absidioles et une galilée (avant-nef), située à l’Ouest. Le développement du chevet témoigne de l’essor de la liturgie et des pèlerinages. À la croisée du transept (étroit) et du vaisseau central (large), s’élevait un haut clocher, du type de celui qui subsiste à Chapaize. Cette disposition du clocher au-dessus de la croisée (symbolisant ainsi le lien entre Dieu et les hommes, l’Alliance, mais surtout l’Incarnation) devint la règle quasiment absolue pour toutes les églises romanes de la région.

L’ensemble de Cluny III est connu par d’anciens plans. Cluny III était un bâtiment roman d’une grandeur exceptionnelle, avec ses 187 m de longueur pour une largeur de 90 m au niveau du transept. L’expansion de l’ordre clunisien, le nombre de moines sans cesse croissant assistant aux offices, et les chantiers imposants ouverts dans toutes les abbayes rivales, voire de simples prieurés, rendirent obsolète l’abbatiale de Maïeul[iv]. La construction aurait pour origine le songe d’un ancien abbé de Baume-les-Messieurs redevenu simple moine, Gunzo, à qui saint Pierre aurait demandé de dire à Hugues de Semur de bâtir une nouvelle église. L’apôtre lui aurait inspiré le plan de la nouvelle abbaye, qui devait être apte à abriter un millier de moines. L’ordre de Cluny avait les moyens des ambitions liées à ce songe car il était le plus influent du Moyen Âge ; il intégrait des établissements de toute l’Europe (Allemagne, Italie, Terre Sainte, Angleterre) et était même un appui indispensable pour les entreprises réformatrices du pape. De plus, il bénéficiait d’un apport de dons en numéraire énorme par les princes et rois, dont Ferdinand III et Alphonse X, qui assuraient chaque année des quantités importantes d’or. Si la légende a retenu Gunzo comme architecte, il n’en fut que l’inspirateur ; le vrai maître d’œuvre est sans doute Hézelon, chanoine mathématicien de Liège devenu moine à Cluny. En 1088 eut lieu la pose symbolique d’une première pierre. En 1095, le pape Urbain II consacra deux pierres d’autel et trois chapelles au milieu du chantier. La nef fut fermée et l’église fut consacrée en 1130, par le pape Innocent II, mais l’édifice était loin d’être achevé : le bras Nord du transept, les tours et l’avant-nef furent, au mieux, commencés à cette date. Interrompu au cours de la deuxième moitié du XIIe siècle, le chantier reprit au début du XIIIe siècle et vit l’achèvement en 1220 de l’immense avant-nef de style gothique par l’abbé Rolland Ier de Hainaut. L’abbatiale devint alors, pour trois siècles, le plus grand édifice religieux d’Occident, jusqu’à la reconstruction de la basilique Saint-Pierre de Rome en 1506.

Le succès de Cluny, qui essaima dans toute la chrétienté latine, était dû à son émancipation du pouvoir seigneurial et épiscopal, mais aussi à l’action de ses abbés (Cf. l’encyclopédie sur la symbolique des cathédrales), qui connurent une longévité exceptionnelle. En effet, Cluny n’était encore au Xe siècle qu’un petit monastère, avec une douzaine de moines lors de la fondation, loin des milliers de moines et des 1200 maisons clunisiennes de la fin du XIIe siècle. L’abbaye était un lieu de pèlerinage important, avec plus de mille reliques vénérées.

Pendant l’abbatiat d’Odon de Cluny (927-942), Cluny obtint le droit de battre monnaie et un grand nombre de monastères bénédictins se rassemblèrent sous son autorité. Odon mit en place la bibliothèque et l’école. De son temps, les donations étaient quasiment multipliées par quatre (21 donations sous l’abbé Bernon, 82 sous Odon) et leur accroissement continua sous Mayeul (620 donations), Odilon (613 donations) et Hugues (786 donations). Une part importante de ces donations concernait des moulins, outils de production générateurs de revenus notables et sûrs, qui faisaient l’objet de 44 % des donations entre 910 et 1156. Alphonse VI octroya une rente annuelle de 100 000 deniers clunisiens vers 1077. Les autres revenus de l’abbaye provenaient des droits seigneuriaux et banaux qu’elle prélevait et des sommes versées par les prieurés de son réseau.

Pendant les quarante années d’abbatiat de saint Mayeul, ses liens avec le Saint-Empire favorisèrent l’extension de l’Ecclesia cluniacensis vers l’Est. Mayeul était certainement l’un des conseillers écoutés d’Hugues Capet, duc puis roi des Francs, ce qui lui permit de réformer des monastères et d’y placer des abbés réguliers. Enfin, il poursuivit les relations qu’Odon avait nouées avec la papauté.

Sous l’abbatiat d’Odilon de Mercœur (994-1049), l’abbé de Cluny devint un seigneur et obtint un privilège d’exemption octroyé par le pape Grégoire V en 998. Ce privilège, qui permettait à l’abbaye d’être indépendante de l’évêque de Mâcon, fut prolongé par Jean XIX en 1024. Le 25 octobre 1095 fut solennellement proclamé le ban sacré de l’abbaye de Cluny, par le pape Urbain II. À la demande de l’abbé Hugues de Semur, le pape assigna autour de l’abbaye un espace de paix auquel il donna le nom de ban sacré, dont le contour s’appuyait sur dix points caractéristiques de l’environnement (espace inviolable intégrant plusieurs doyennés). Le 6 mars 1058, le pape Étienne IX confirma le privilège monétaire de Cluny. L’abbatiat de Pons de Melgueil (1109-1122) fut marqué par les crises internes de l’ordre clunisien, dues à la concurrence de l’érémitisme et de nouveaux ordres (cisterciens et chartreux). Les statuts d’Hugues V de Cluny (1199-1207) organisa un Chapitre généralement annuel.

L’ordre clunisien était structuré en un réseau de «provinces». À son apogée, l’Église de Cluny comptait environ 10 000 moines répartis dans 1 200 établissements répandus depuis le Nord de l’Angleterre jusqu’à l’Espagne, en passant par l’Italie et le Saint-Empire romain germanique. Sa situation géographique, à la charnière entre Europe du Nord et du Sud, entre royaume de France et Empire, était également favorable. De plus, dès les débuts, les abbés reçurent mission de réformer un certain nombre de maisons, que Cluny finit par assimiler, pour certaines d’entre elles ; enfin, des abbés exceptionnels par leur autorité et surtout par leurs liens politiques, se sont succédé et ont accru le temporel de l’abbaye et étendu à l’Europe, voire à la Terre Sainte, les ramifications du réseau clunisien.

L’abbaye constitua un foyer intellectuel et culturel important du Xe au XIIe siècle : Odon rassembla les premiers manuscrits de la bibliothèque en rapportant des livres provenant de Saint-Martin de Tours. Les ouvrages conservés à Cluny se multiplièrent rapidement grâce à l’activité du scriptorium : on en connaît le nombre (570) grâce au grand catalogue (XIe et XIIe siècles). La bibliothèque conservait des œuvres patristiques et des maîtres carolingiens, parmi lesquels Jean Scot Erigène. Sous l’abbatiat de Pierre le Vénérable, qui fit agrandir l’hospice et l’infirmerie, la bibliothèque était plus importante que celle de l’abbaye du Mont-Cassin en Italie. On pouvait y trouver des textes latins (Tite-Live, Ovide, Cicéron), mais aussi des livres de médecine ou de musique. Raoul Glaber rédigea à Cluny la plus grande partie de ses Histoires à partir de 1031. Les abbés étaient aussi auteurs, tel Odon de Cluny avec une Vie de Géraud d’Aurillac. Les moines écrivaient aussi des récits hagiographiques. La chancellerie de l’abbaye produisit plusieurs cartulaires ainsi que les coutumes de l’établissement. Le Guide du pèlerin a sans doute été écrit par Aymeri Picaud à Cluny au XIIe siècle.

Cluny était aussi un centre d’études de premier ordre. Le droit romain était resté vivant par l’étude de fragments de textes juridiques datant du règne de Justinien Ier. Les thèses néoplatoniciennes y survivaient et nourrissaient la réflexion sur l’organisation de la société (Cf. la pensée romane dans l’introduction des articles). Aux chapiteaux du déambulatoire de l’abbatiale de Cluny III figurent ainsi les arts libéraux, autrement dit les disciplines enseignées au Moyen Âge. De l’abbaye sortirent de nombreux personnages éminents, comme le pape Urbain II par exemple.

Cependant, à partir du XIIe siècle, Cluny connut des difficultés financières importantes, provoquées en grande partie par la construction de la troisième abbatiale. La charité aux pauvres augmenta les dépenses. Le rayonnement de l’abbaye s’affaiblit progressivement devant la montée d’autres ordres religieux (cisterciens, puis mendiants au XIIIe siècle). La mauvaise gestion des terres, la réticence des filiales à payer le cens annuel furent autant de sources de revenus en moins. L’établissement leva des emprunts et finit par s’endetter auprès de ses créanciers, marchands de Cluny ou Juifs de Mâcon.

Les conflits avec les prieurés se multiplièrent et l’autorité du pape devint plus pesante. Au XIVe siècle, le pape nommait fréquemment les abbés. Les crises de la fin du Moyen Âge et les guerres de Religion au XVIe siècle affaiblirent un peu plus l’abbaye. Les moines vivaient dans le luxe et ne furent plus qu’une soixantaine au milieu du XVe siècle. À partir du concordat de Bologne en 1516, le roi choisit l’abbé de Cluny.

La période révolutionnaire fut fatale à l’ensemble des édifices monastiques et à son église. En 1789, l’abbaye devint bien national à la suite du décret du 2 novembre 1789. Les révolutionnaires détruisirent l’édifice qui était en bon état à l’aide de mines dès 1791 en ayant préalablement vendu les tapisseries et le mobilier, ainsi que les objets du culte. Les archives furent brûlées en 1793[v] et l’église fut livrée aux pillages. Le domaine de l’abbaye fut vendu en 1798 pour 2,14 millions de francs. En dépit de diverses initiatives lancées pour protéger l’abbaye de la destruction, son abbatiale fut peu à peu démolie. Le 8 mai 1810, on fit exploser la façade et le grand portail. L’abbaye servit de carrière de pierres jusqu’en 1813 pour les maisons du bourg. Il ne reste plus, de nos jours, que 8 % de l’édifice initial, qui fut pourtant la plus grande église de l’Occident jusqu’à la construction de Saint-Pierre de Rome, cinq siècles plus tard.

Dans les années 1860, à l’initiative du ministre de l’Instruction publique Victor Duruy, Cluny fut dotée d’une école normale spéciale, qui s’installa dans les édifices de l’ancienne abbaye et dont la première rentrée eut lieu le 1er novembre 1866.

Le 11 août 1944, la ville fut bombardée et une bombe dégagea la place devant l’avant-nef.

Dès les années 1820-1830, dans la chapelle de style gothique flamboyant Jean de Bourbon, la ville de Cluny abrita son premier dépôt lapidaire autour des chapiteaux du rond-point. Un musée fut ouvert en 1886 au palais Jean de Bourbon.

En 1926, l’archéologue américain Kenneth John Conant commença ses recherches sur l’abbatiale. À partir de 1927, il reprit les fouilles menées avant la Première Guerre mondiale par Edmond Malo, architecte en chef des monuments historiques pour la Bourgogne. Ses fouilles se poursuivirent jusqu’en 1950, financées par la Medieval Academy of America. Conant publia sa monographie avec les dessins de restitutions en 1968. À propos de cet édifice, il écrivit que « c’était un témoin de l’art roman supérieur à tout autre ». Dès 1938-1940, une maquette fut réalisée à partir des hypothèses de Conant : les parties disparues sont restituées en volume au moyen d’une armature métallique. Cette maquette est exposée à la cité de l’architecture et du patrimoine, dans la section consacrée à la Bourgogne romane.

Dans le cadre d’une opération de fouille, plus de 2 200 deniers et oboles en argent, 21 dinars d’or almoravides appelés marabotins, un anneau sigillaire et d’autres éléments en or ont été découverts sur le site de l’abbaye en septembre 2017. Il s’agit d’une découverte majeure, car c’est la première fois qu’on retrouve un tel trésor réuni dans un même ensemble clos.

Aujourd’hui, il ne reste que des édifices construits aux XVIIe et XVIIIe siècles, notamment un cloître, ainsi qu’une petite partie de l’abbatiale dite Cluny III. De cette dernière ne subsistent que les bras Sud du grand et du petit transept, ainsi que le clocher de l’Eau bénite, qui coiffe le croisillon Sud du grand transept. On peut voir aussi les restes des tours des Barabans, qui encadraient le portail, et les parties basses de l’avant-nef.

L’abbaye abrite depuis 1901 un centre Arts et Métiers ParisTech (anciennement ENSAM) formant des ingénieurs des arts et métiers. En 2009, ils entreprirent une campagne de numérisation de Cluny III dans le cadre du projet Gunzo. Cela a abouti à une reconstitution virtuelle en 3D de l’ensemble de l’édifice. En 2012, une exposition au musée du Moyen Âge, « Cluny 1120 au seuil de la major ecclesia », fut consacré à ce travail.

L’ancienne abbaye fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862. Il s’agit d’un classement très vaste, comprenant de nombreux éléments architecturaux (dépendances, palais, tours, murs d’enceinte, édifices communs, écuries, etc.). L’ensemble est un site archéologique inscrit le 25 mars 1941. La tour Fabri fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 29 janvier 1902. Enfin, le terrain près de la tour des Fromages fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 5 septembre 1960.

Il semble important de s’être attardé sur l’Histoire particulièrement riche de Cluny, pour comprendre sa richesse symbolique, que nous dévoilerons au prochain article.

[i] « Ecoute la Pierre », TheBookedition (par Internet),

« Chartres, quintessence de la symbolique », Edilivre (Internet ou librairie),

« Symbolique de l’église Notre-Dame-de-L’Assomption d’Auvers-sur-Oise », Edilivre (Internet ou librairie),

« Symbolique de l’église de Notre-Dame de Lourdes de La Baule », Edilivre (Internet uniquement)

Inspiré de l’encyclopédie en ligne, article « abbatiale de Cluny », de l’Encyclopédie médiévale de Viollet le Duc, et des sites http://architecture.relig.free.fr/cluny.htm, https://bourgognemedievale.com/departement-et-pays/saone-et-loire/pays-sud-bourgogne-clunisois/cluny/

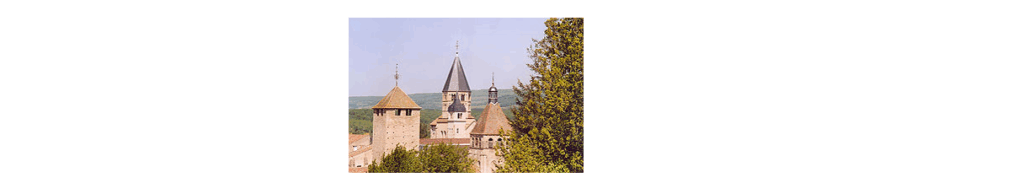

[ii] Photographies : S. Brosseau

[iii] En ce même lieu existait en effet une villa, c’est-à-dire un grand domaine carolingien, que l’évêque de Mâcon Hildebald échangea en 825 contre un autre domaine avec le comte de Mâcon Warin (ou Garin, ou Guérin). Cette villa possédait déjà une chapelle dédiée à sainte Marie, des bâtiments seigneuriaux et d’exploitation ainsi que tout un domaine agricole. En 880, Bernard Plantevelue, grand aristocrate carolingien lui aussi, reçut la villa, mais sa fille Ava décida dès 893 de la léguer à sa mort à son frère, Guillaume Ier (v. 875-918), duc d’Aquitaine, qui devait fonder l’abbaye de Cluny, ce qu’il fit avec l’accord de sa sœur (qualifiée d' »abbesse »). L’arrière-grand-père de Guillaume, Guillaume de Gellone (v. 750/5-v. 812/4), avait déjà fondé le monastère de Gellone en 804, à proximité d’Aniane où son ami Witiza (connu sous le nom de Benoît d’Aniane), avait lui-même fondé un établissement en 784 après avoir étudié à l’école monastique de Saint-Seine-l’Abbaye en Bourgogne. Or, outre que Guillaume de Gellone était un cousin de Charlemagne, Benoît d’Aniane fut l’un des plus proches conseillers de ce dernier et d’ailleurs le principal en matière de réforme monastique. C’est dans le cadre de cette réforme décidée lors du synode (assemblée des grands de l’Empire, clercs et laïcs) d’Aix-la-Chapelle en 817, que fut prise la décision d’imposer aux monastères de l’Empire la règle de saint Benoît, rédigée par Benoît de Nursie en Italie vers 530/550 et appréciée pour son équilibre. Le but visé consistait à homogénéiser les pratiques monastiques car plus de trente règles étaient en effet pratiquées en Gaule entre le Ve et le Xe siècle.

[iv] Décrite comme « bergerie étroite et vétuste » dans la Vie de saint Hugues par Geilon vers 1115

[v] Avec les autres manuscrits, le traité de l’organisation monastique De Institutis coenobiorum, recopié d’après un texte du Ve siècle du moine Jean Cassien, fut confié au collège de la ville, puis disparut. Tout au long du XIXe siècle, la BnF racheta ce qu’elle put sur le marché. Un maigre extrait de quatre pages se trouve en la possession de la bibliothèque municipale de Mâcon. Mais le texte principal est introuvable. En avril 2008, dans un catalogue de l’hôtel Drouot, une pièce présentée comme datant du XIIe siècle et sans origine géographique fut mise en vente et repérée par un ancien conservateur général des manuscrits de la BnF. Après une rapide enquête sur les bases de données du ministère de la Culture, notamment la « Base enluminures » et le catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques, le spécialiste acquit la conviction qu’il s’agissait du fameux manuscrit. Alors qu’il allait être acheté par un acquéreur privé pour 53 000 euros, l’État parvient in extremis à faire jouer son droit de préemption.

Neuf cents ans après avoir été écrit, ce manuscrit disparu depuis plus de deux siècles, produit par un moine copiste de l’abbaye de Cluny entre 1075 et 1100, a rejoint les collections de la BnF.