Dans notre dernier article, nous avions abordé l’histoire et la description extérieure de la cathédrale Notre-

Dame de Saint-Bertrand-de-Comminges, puis nous étions entrés dans le narthex…poursuivons.

Nous pouvons alors entrer dans la nef, notre chemin de pèlerinage sur cette Terre.

Juste à notre gauche, un magnifique orgue au buffet Renaissance de Nicolas Bachenier (1550), commande de

Jean de Mauléon, est l’un des plus beaux orgues classiques d’Europe, considéré comme la « troisième

merveille » de la Gascogne après les vitraux d’Auch et le carillon de Rieux. Il est unique, dans un angle,

surélevé par 5 colonnes corinthiennes (l’abondance et la fécondité par la perfection) ; elles sont en chêne,

cannelées et sur pilotis.

Il symbolise le souffle de vie donné par Dieu à l’homme et son chant de louange en

retour. Son buffet culmine à 16 mètres de hauteur. Il dispose d’un escalier tournant, d’une chaire à prêcher,

de boiseries sur des thèmes non pas religieux mais profanes, voire païens (nous y reviendrons), comme les

travaux d’Hercule, de frises et de corniches ouvragées. Cet orgue d’angle a été remanié à trois reprises, en

1835, 1901 et 1975, pour contenir 40 jeux, répartis en 3 claviers de 54 notes, un pédalier de 30 notes, 40

registres, 3 accouplements, 3 tremblants et 2621 tuyaux. Abandonné à la Révolution puisque ses tuyaux

furent fondus pour être transformés en munitions, l’orgue de Saint-Bertrand doit sa restauration à son

classement comme monument historique en 1840, à la recréation de l’instrument par les frères Magen en

1896, et au Festival du Comminges qui œuvra sans relâche pour qu’il retrouve une composition et une

esthétique sonore aussi proche que possible de celles du XVII° siècle. Les sommiers ont été restaurés par

Robert Chauvin en 1970. Des travaux se sont déroulés de 1975 à 1981 sous la direction de Jean-Pierre

Swiderski.

Alors, nous avons un spectacle extraordinaire de fusion des espaces et des symboliques :

En levant les yeux et en regardant la voute, on voit 4 travées (notre pèlerinage sur cette Terre) , atteignant

l’abside à 7 pans (la perfection de Dieu).

Mais en regardant les murs, on se rend compte que l’abside est constituée d’une travée et d’un rond-point,

l’ensemble constituant 9 pans (l’amour absolu, 3X3, la Trinité par la Trinité) et que notre chemin devient le

chemin vers la Trinité, constitué de 3 travées.

Mais en regardant le mobilier, on comprend que notre nef ne fait qu’une travée, avec la chaire (le

commentaire sur la Parole de Dieu), avec, derrière le jubé, un chœur immense, formé de 3 travées (la Trinité)

et d’un rond-point, avec les stalles (la prière, le lien spirituel, l’avisement mutuel de Dieu et des hommes), et

le sanctuaire (la liturgie, le Service du Peuple pour Dieu).

Il s’agit donc d’une représentation très symbolique de la vie éternelle, du paradis, à laquelle nous pouvons

participer, dès cette Terre, si nous le voyons, si nous le voulons, si nous agissons pour. Il n’y a pas de transept

dans cette église, espace signifiant l’Incarnation ; mais en fait, toute cette église EST un transept, car après

l’espace associé au « croire » dans les église, à l’entrée (on entre car on croit), et avant celui associé au

« connaître » dans le chœur (naître avec), il y a celui associé au « savoir » (avec la chaire), traditionnellement

le transept (Cf. l’introduction des articles, sur les verbes associés à un espace), mais ici, la première travée

uniquement, ou 4 travées, soit toute notre vie. Tout est ici jonction entre la verticalité et l’horizontalité.

Contemplons cette nef gothique.

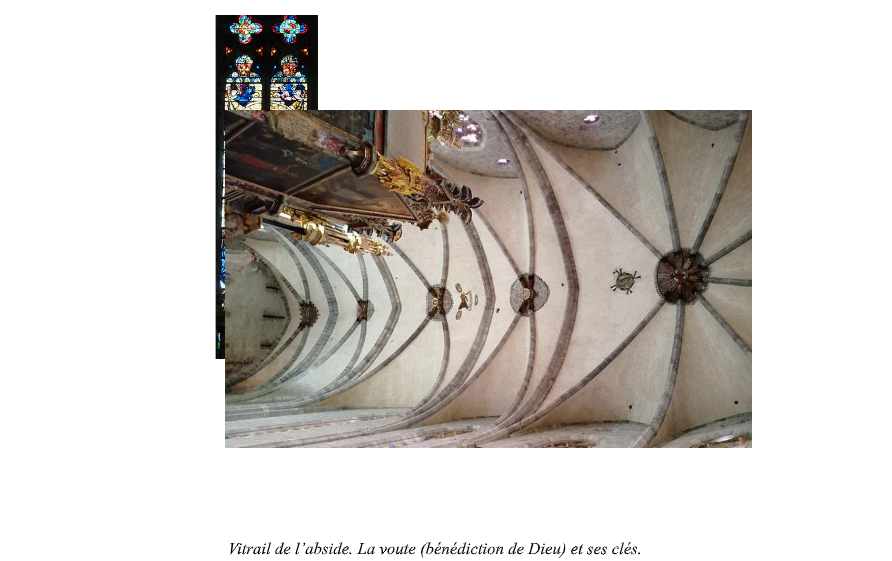

Dès le XIVe siècle, l’ancien édifice roman fut complètement transformé : une large voûte fut construite à

l’Est, couvrant l’abside. La voûte (la bénédiction de Dieu sur le chemin de notre vie) en croisée d’ogives,

haute de 28 mètres, s’étire du chevet au clocher, qui culmine à 55 mètres. Les murs sont en pierre grise. Le

tout forme un unique vaisseau de type gothique méridional, large de 16 mètres.

L’autel de la paroisse, situé dans l’avant-nef, est une chapelle qui ne faisait pas partie du plan primitif : elle

fut ajoutée en 1621 par l’évêque Gilles de Souvre, selon une directive du concile de Trente, afin de permettre

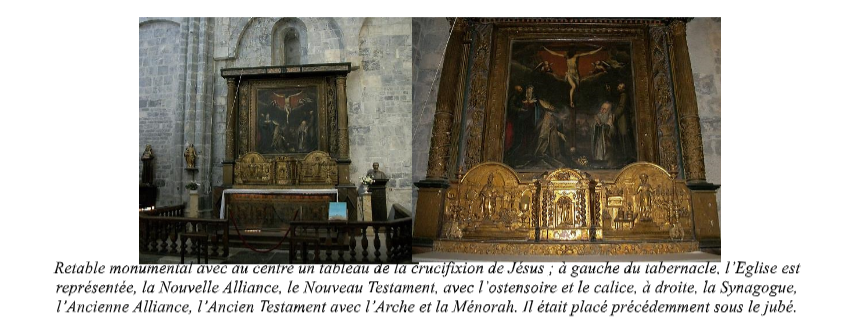

aux fidèles de suivre les offices autrement qu’à travers la clôture du chœur, derrière le jubé, Nous voyons un

retable monumental avec au centre un tableau de la crucifixion de Jésus, entouré de deux anges dans les

nuages, de saint Jean l’Évangéliste et la Vierge Marie en bas de la croix à gauche, de saint Bertrand au pied

de la croix qui rend grâce, et de saint Dominique et de l’évêque commanditaire à genoux avec les mains

jointent à droite. A gauche du tabernacle, l’Eglise est représentée, la Nouvelle Alliance, le Nouveau

Testament, avec l’ostensoire et le calice, à droite, la Synagogue, l’Ancienne Alliance, l’Ancien Testament

avec l’Arche et la Ménorah.

Détaillons ce jubé, par où entraient toutes les processions, qui a été conçu comme un arc de triomphe

introduisant le croyant au Ciel. Le dessous de sa tribune présente une voûte découpée en caissons que

séparent des arcs retombant sur des consoles et des clefs de voûtes pendantes. Une série de 20 figurines de

65 cm de hauteur sous niches à coquilles anime la balustrade de la tribune. Les grands personnages et les

saints populaires s’y côtoient avec leurs attributs légendaires. Nous voyons de gauche à droite:

- Saint Marguerite, une croix entre ses deux mains, un pied sur le dragon séducteur;

- Sainte Marie-Madeleine, avec le vase fermé des parfums qu’elle répandit sur le Christ;

- Saint Matthieu, avec une lance et un livre.

- Saint Simon, avec un couteau en forme de scie;

- Saint Jacques le Mineur avec le bâton de foulon de son martyre;

- Saint Jude, avec la hallebarde; .

- Saint Mathias, avec la hache;

- Saint Jean, avec un calice d’où sort le dragon d’Ephèse;

- Saint Pierre, avec les clefs du paradis;

- Dieu le Père, avec la tiare et le globe terrestre;

- Le Christ de l’Ecce homo;

- Saint Paul, avec l’épée de citoyen romain;

- Saint Jean Baptiste, avec la croix et l’ Agneau

- Saint Barthélemy, avec le couteau;

- Saint André, avec sa croix en X;

- Saint Jacques le Majeur en habit de pèlerin;

- Saint Thomas, avec l’équerre;

- Saint Philippe, avec une croix à oriflamme;

- Sainte Marthe, avec un goupillon et un monstre sous ses pieds;

- Sainte Apollonie, martyre d’Alexandrie, avec l’instrument de son supplice, des tenailles qui serrant une

dent.

Au-dessous de cette galerie de saints, court une inscription avec la date de l’achèvement de l’œuvre de Jean

de Mauléon: Le généreux seigneur Jean de Mauléon, évêque de ce diocèse de Comminges, fit élever le

chœur dans lequel il célébra l’office de la naissance de Notre Seigneur l’an 1535.

Sous le portique formé par la tribune du jubé, on avait prévu deux autels. Celui de droite était l’autel de

paroisse. Il était sous le vocable de la Sainte Vierge et a gardé cette titulature lorsque l’archidiacre Bertrand

de Gémit de Luscan érigea, en 1621, l’autel paroissial qui subsiste contre le mur Sud de la cathédrale. On

reconnait l’emplacement de l’ancien autel de paroisse aux panneaux sculptés qui lui servaient de retable. La

niche centrale contient la Vierge et l’Enfant. À sa droite, on reconnaît saint Jean-Baptiste et, à sa gauche,

sainte Geneviève tenant un cierge à la main. Le diable cherche à l’éteindre avec un soufflet tandis qu’un ange

s’efforce d’entretenir la flamme en écartant le diable. Les panneaux de gauche subsistent eux aussi comme

retable de l’autel disparu de la confrérie de saint Bertrand, saint Roch et saint Sébastien, dont les figures

occupent les trois niches. La décoration porte la date de 1539 et présente un grand intérêt pour la

connaissance des anciennes couleurs du retable majeur. Ici les peintures sont intactes.

Retable monumental avec au centre un tableau de la crucifixion de Jésus ; à gauche du tabernacle, l’Eglise est

représentée, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, avec l’ostensoire et le calice, à droite, la Synagogue,

l’Ancienne Alliance, l’Ancien Testament avec l’Arche et la Ménorah. Il était placé précédemment sous le jubé.

Sont classés au titre objet des monuments historiques :

- le retable, le tabernacle et l’antependium en cuir de Cordoue datant du XVIIe siècle ;

- le buste de Barthélemy de Donnadieu de Griet (évêque de Comminges de 1625 à 1637) datant du

XVIIe siècle ; - les chapiteaux et culots de la nef romane daté du XIe et XIIe siècle ;

- l’orgue de tribune datant du XVIe siècle, puis reconstruit au XXe siècle ;

- la chaire à prêcher datant du XVIIe siècle.

Dans le chœur, on accède à l’ancienne sacristie édifiée par Jean de Mauléon en appendice de l’abside de la

chapelle Saint-Barthélemy. Des onze chapelles, cinq sont rayonnantes et six latérales.

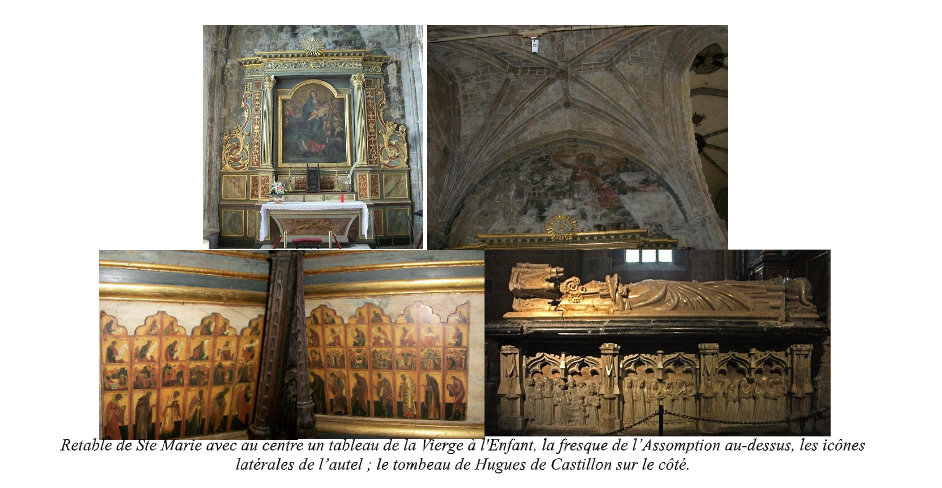

La chapelle Notre-Dame, ou de la Vierge-Marie, est remarquable par le tombeau classé monument

historique de l’évêque Hugues de Castillon (1336-1352), qui acheva en 1348 la construction de la nef

gothique. Son gisant en marbre blanc de Saint-Béat, datant du milieu du XIVe siècle, est attribué au Maître

de Rieux, un sculpteur anonyme peut-être installé à Rieux-Volvestre grâce au mécénat de Jean Tissandier,

évêque de Rieux. On ignore l’identité et l’origine précise du sculpteur, en sorte qu’on est réduit à étudier les

œuvres pour leur attribuer un artiste unique, avec une évolution stylistique 1 . Mais celui-ci viendrait plutôt de

Bordeaux, où il pourrait avoir reçu une première formation dans la construction de la cathédrale Saint-André

de Bordeaux, en particulier dans les voussures du portail Sud. - La plus grande activité du sculpteur se situe entre les années 1330 à 1350. Son influence, par ses élèves, s’étendait bien au-delà, dans tout le Languedoc et jusqu’en Catalogne ou en Navarre 2 , grâce à sa qualité et son originalité stylistique. Il se caractérise par l’utilisation de la ronde-bosse, une facture maniériste et élégante très soignée au niveau des cheveux, barbes,

drapés et plis. Dans la décoration, il use de l’arc en accolade et des motifs de feuillages boursouflés.

Un retable monumental avec au centre un tableau représentant la Femme de l’Apocalypse : la Vierge Marie a

pour manteau le soleil, elle est debout sur la lune et écrase le démon ; l’Enfant Jésus tient un sceptre de fer

surmonté d’une croix. Au-dessus du retable a été peint une fresque représentant l’Assomption de Marie.

L’autel est en marbre rose et blanc avec un socle noir. Sur la façade est posée une décoration dorée de deux

rameaux avec des épis de blé avec au centre un cœur. - Le tabernacle est en bois sculpté en forme d’église

gothique. De chaque côté du tabernacle un ensemble d’icônes en miniature est exposé. Sur la frise du bas,

sont figurés des apôtres, évêques et archanges ; celle du milieu représente des scènes de la vie de Marie et de

Jésus-Christ ; les deux frises du haut sont représentent des prophètes et des rois d’Israël. Le tableau de la

Sainte Famille, sur le côté, montre l’Enfant Jésus bénissant, Joseph en adoration, et Marie lisant des psaumes.

Sur le vitrail circulaire est représenté une pietà, entourée de Marie Madeleine et Marie de Clopas (Clopas,

frère ou demi-frère de Joseph, épousa Marie Jacobé). Sur le vitrail principale sont représentés de gauche à

droite Clément V, saint Bertrand (avec en bas à droite, saint Benoît Joseph Labre) et sainte Catherine.

Sont classés au titre objet des monuments historiques l’autel, le retable et le tableau datant du XVIIIe siècle.

Dans la chapelle des cardinaux on peut admirer l’autel en pierre et le tombeau et de Bertrand de Miramont,

évêque de Comminges de 1282-1285 daté du 4e quart du XIIIe siècle, et classé au titre objet des monuments

historiques.

Dans la chapelle saint Roch, un tableau représente le pape Clément V avec un message établissant les

grandes fêtes de la translation des reliques de saint Bertrand et la création du Jubilé. En 1309, le pape

Clément V se déplaça dans le diocèse de Comminges (où il avait été évêque de Comminges de 1295-1299)

avec un long cortège de cardinaux et d’évêques, de moines, de clercs et d’officiers. Après avoir quitté

Toulouse le 8 janvier, il séjourna jusqu’au 10 à Muret, puis le 11 à Carbonne, le 12 à l’abbaye de Bonnefont,

et le 13 il s’arrêta à Saint-Gaudens. Le 15 janvier, Clément V arriva à Saint-Bertrand-de-Comminges, où il

présida les 16 et 17 janvier les grandes fêtes de la translation des reliques de saint Bertrand. Il institua le

jubilé pour y être célébré à la cathédrale toutes les fois où la fête de l’Invention de la Sainte Croix du 3 mai

tombe un vendredi. La statue du Christ en croix, datée du XVe siècle et provenant de la chapelle Saint-Julien,

est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Sur le vitrail sont représentés des anges tenant des

manuscrits ; en bas, sont placés deux blasons, celui de la famille de Lassus et du baron de la famille de

Lassus qui fit don de ce vitrail (chaque baron avait son blason personnel).

Dans la chapelle saint Exupère se trouve un ancien confessionnal.

Chaque fin d’année la chapelle saint Joseph accueille la crèche de Noël. Remarquons le mémorial en marbre

réalisé en 1888 pour Messire Marie Joseph de Fiancette d’Agos, prébendier de l’église cathédrale de

Comminges, cellérier du Chapitre, né à Tibiran en 1740 et décapiter pour la foi à Tarbes le 28 janvier 1794.

La chapelle axiale abrite l’icône de la Vierge à l’Enfant ; Marie tient la cathédrale qui lui est consacrée dans

sa main droite. Elle a été offerte au chanoine Joseph Destié lors de son départ en retraite en 1993. Le buste

reliquaire de saint Bertrand ou saint Blaise, daté du XVIIe siècle, est inscrit à l’inventaire des monuments

historiques. Le vitrail représente différentes scènes de la vie de Jésus : Jésus et la femme adultère, la Cène, la

multiplication des pains, Jésus et la Samaritaine

Puis, la chapelle saint Michel contient une statuette en mémoire de Louis Titos (1943 – 2000), rénovateur du

chemin de Saint-Jacques en Haut-Comminges Ses vitraux représentent saint Étienne et sainte Lucie

La chapelle saint Barthélémy constitue la sacristie, le lieu où les prêtres, les servants d’autel et les évêques

venant présider les grandes cérémonies (fêtes de saint Bertrand, Jubilé ou pèlerinage), se préparent pour

célébrer les cérémonies liturgiques. Une statue de la Vierge à l’Enfant datée du XVIIIe siècle est inscrite à

l’inventaire des monuments historiques. Elle est conservée ici pour la faire participer à certaines cérémonies.

Dans la sacristie haute, un tableau portrait de l’abbé dom Dorat (Nicolas de Saint-Hilarion) daté de 1767 est

inscrit à l’inventaire des monuments historiques ; il porte l’habit des Feuillants (robe et capuche de laine

blanche) ; nous voyons sur la table son anneau et sa croix pectorale, et dans l’angle supérieur droit, sa crosse

abbatiale.

La chapelle saint Pierre et saint Paul a un tableau représentant saint Bertrand ayant dompté le crocodile

dont nous avons rapporté la légende

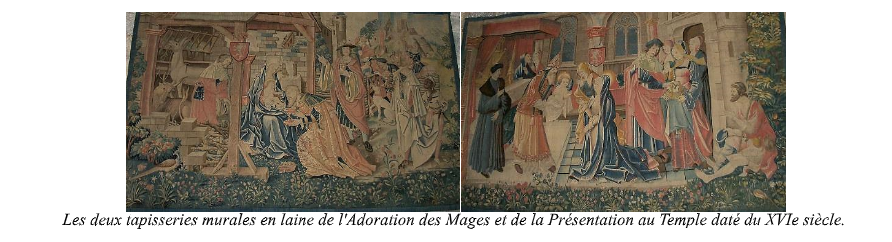

Puis nous voyons la chapelle saint Jean le Baptiste ou du purgatoire, et la chapelle sainte Marguerite,

située en haut d’un escalier où deux tapisseries de l’Adoration des Mages et de la Présentation au Temple sont

placées. Elles ont pour dimensions 1,80 mètres de hauteur et de 2,97 mètres de longueur, et faisaient partie

d’un ensemble de neuf tapisseries (dont sept ont disparu) racontant les principales scènes de la vie de Marie.

Elles ont été commandées par l’évêque de Comminges Jean de Mauléon entre 1525 et 1551 à un artiste de

Flandres, le « Maître de Montmorency ». Restaurées en 2010 par Nadège François, elles sont classés au titre

objet des monuments historiques. L’entrée de la salle du Trésor est là.

La riche salle du Trésor est dans l’ancienne salle capitulaire

Malheureusement bouchées dans leur partie inférieure, les fenêtres de l’abside étaient autrefois garnies de

vitraux du XVe siècle. Seuls subsistent des éléments du XVIe siècle remontés dans les trois fenêtres du

centre. Remarquons parmi eux un splendide arc de triomphe. Les autres vitraux sont du milieu du XXe

siècle. Les neuf fenêtres du chevet sont surmontées d’un oculus quadrilobé.

Les armes de l’évêque Scot de Linières (1317-1325) figurent à la clef de voûte du chevet avec celles de

Clément V – d’argent aux trois fasces de gueules -. Celles de l’évêque Hugues de Castillon (1336- 1352), qui

acheva la construction de la nef, se trouvent à la clef de voûte de la dernière travée, à l’Ouest. Entre les deux,

on voit, à partir de l’Est, celles d’Adhémar de Saint-Pastou – une cloche sur fond de gueules -, celles de Jean

de Mauléon – de gueules au lion d’argent-, qui répara et embellit la cathédrale au XVIe siècle, ainsi que ses

monogrammes O.A.T. – Omnis Amor Tecum -, et E.H.N. – Jehan, prénom de l’évêque-, accompagnés d’un

lion surmontant la devise Parx infimis et la date de 1549; enfin à la 4e clef de voûte, coexistent la croix de

Languedoc et le lion de Mauléon.

Mais le chef-d’œuvre de la cathédrale est sans nul doute constitué par les boiseries Renaissance du chœur,

inaugurées la nuit de Noël 1535.

Elles sont d’abord constituées du jubé, séparant l’avant-nef du chœur, richement décoré et sommairement

déjà présenté. Il a été restauré en 1972. On y voit sur son panneau droit, de gauche à droite, saint Jean le

Baptiste, la Vierge Marie et une sainte Geneviève, et sur le panneau gauche, de gauche à droite, saint

Sébastien, saint Bertrand et saint Roch, comme déjà évoqué. Puis le chancel en boiserie contourne tout le

chœur, le séparant d’un corridor faisant office de déambulatoire. Le pourtour extérieur du chœur fut aussi

traité avec attention. Chaque panneau est délimité par des colonnettes et surmonté d’une arcature garnie de

têtes d’hommes et de femmes en haut relief.

Les panneaux se terminent en haut par des frontons que

surmontent des chimères, des oiseaux, des sirènes et des motifs végétaux. En sortant du chœur et en nous

dirigeant vers la gauche, nous allons admirer le pourtour extérieur de la cloison à claire-voie, avec des têtes

en relief qui laissent la place à de la marqueterie. À la partie supérieure de la clôture, l’Ave Regina coelorum

est représenté avec quelques modifications. Sous ce texte apparaissent des portraits en marqueterie, mêlant

des personnages historiques de l’épopée carolingienne ou de légendes épiques. Après avoir dépassé les deux

premiers tympans chargés des armoiries et de la devise de Jean de Mauléon – Omnis Amor Tecum – nous

remarquons successivement le pape Léon X, son frère Julien de Médicis, Hector de Troyes (ou Arthur),

Alexandre Jannée, roi des Juifs, Jules César, Roland, Charlemagne, Olivier, un personnage non identifiable,

sans doute Hector, encore un personnage inconnu, Josué, juge des Juifs.

Puis nous retrouvons le décor de

marqueterie après le mausolée de saint Bertrand avec la suite de l’Ave Regina coelorum. Mais sur le côté

Nord de la claire-voie les portraits font place aux devises, aux entrelacs et aux arabesques (symboles

d’éternité). Nous retrouvons également après la porte Nord du chœur la clôture extérieure avec des têtes

antiquisantes au sommet des panneaux.

Les 66 stalles somptueuses disposées sur deux rangs ornent l’intérieur, avec le trône épiscopal commençant

la rangée des hautes stalles côté épître. Les stalles et le jubé, datés du XVIe siècle, sont classés au titre objet

des monuments historiques.

On accède au vingt-huit stalles basses et trente-huit stalles hautes soit par les extrémités, soit par les coupées

Nord et Sud. L’entrée principale, au fond, est surmontée par la chaire du jubé. Au-dessus des dossiers des

stalles hautes court un baldaquin formé d’une succession d’arcs en plein cintre portant un entablement. Il est

décoré d’une frise de motifs de style « grotesque » très prisé de la Renaissance. Au-dessus de l’entablement,

une série de frontons triangulaires s’orne de cartouches, de têtes d’anges, de trophées, de feuillages stylisés.

Après avoir franchi la porte du jubé, on trouve à droite l’Arbre de Jessé, véritable dentelle sculptée en cœur

de chêne, retraçant la généalogie du Christ. Lui faisant face, l’histoire de la Vierge nous est contée de

l’Annonciation à son couronnement.

Reprenant le programme théologique énoncé dès le tympan roman de la

cathédrale, le XVIe siècle l’adapta à l’esprit de la Renaissance : au porche d’entrée, Marie présente le Christ

aux nations païennes, symbolisées par les Rois Mages; l’orgue est aussi orné de motifs païens ; dans le chœur

les douze sibylles, les prophètes de l’Ancien Testament, les vertus, quelques Pères de l’Église, nous guident

vers le Fils de Dieu et son Père trônant au centre du retable de l’autel majeur. Les dossiers des stalles hautes

développent une histoire de la Rédemption. Ceux de droite seraient consacrés au combat contre le péché ou

au triomphe des Vertus ; ceux de gauche, à l’histoire du Salut. Ainsi, le miroir historique (côté gauche) aurait

son parallèle dans le miroir moral (côté droit).

La contemplation des deux miroirs conduirait tout

naturellement le fidèle vers le sanctuaire où se trouve actualisée la Rédemption, par la célébration

eucharistique. Mais le coté exceptionnel de l’ornement est concentré tout spécialement dans la sculpture des

parcloses – séparations – et des miséricordes – tablettes rajoutées, par miséricorde, au dos des stalles pour

permettre au chanoines de se reposer. Il y a un mélange d’animaux fabuleux ou mythologiques, d’êtres

humains aux expressions les plus caricaturales, dans un style à la fois roman, gothique et Renaissance à

l’influence italienne. Juste derrière l’arbre de Jessé, à droite en entrant, se trouve la stalle du doyen ou de

l’évêque (déjà évoquée) lorsqu’il ne présidait pas à la cathèdre. Alors que les autres stalles sont surmontées

d’une voûte étoilée, celle-ci est couverte d’un dais avec clef pendante et campanile. À l’autre extrémité, la

stalle épiscopale est couronnée d’un dôme à plusieurs étages formé de clochetons et de pinacles que surmonte

un saint Michel terrassant le démon. La marqueterie du dossier présente saint Bertrand et saint Jean-Baptiste,

patron de l’évêque Jean de Mauléon, dont la devise Dieu seul donne le succès à nos travaux et le

monogramme apparaissent en haut. On voit en outre, au bas, une roue empanachée de plumes d’autruche, à

jante brisée. La cloison de séparation a pour thème le martyre de saint Pierre, en bas-relief, surmonté d’une

magnifique statue de l’Apôtre en ronde-bosse.

L’autel majeur, en marbre de Sarrancolin, a été mis en place en 1737. Séparé de l’autel par un étroit passage,

son retable s’adosse au mausolée de saint Bertrand. De la même époque que les stalles, il a été badigeonné et

doré tardivement. À sa prédelle, sa partie inférieure, on découvre vingt-sept petits bas-reliefs qui comportent

115 personnages de 18 centimètres de haut ; deux cycles s’entrecroisent dans un faux désordre : à la base des

colonnes du retable, celui de la Vierge Marie et de la Nativité de l’enfant Jésus, dans les renfoncements du

retable, celui de la Passion du Christ. Le désordre n’est qu’apparent, car cette proximité des deux cycles

illustre magnifiquement la Kénose, l’abaissement du Christ, qui culmine au moment de la Passion, mais

commence en fait dès la Nativité :

« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le

rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux

hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la

croix » écrivit saint Paul dans son Epître aux Philippiens -Ph. 2/6-8.

Nous retrouvons aussi des Évangiles

Apocryphes, popularisés à partir du XIIIe siècle par la Légende Dorée du dominicain génois Jacques de

Voragine. De nombreux détails des stalles, comme des premiers tableaux de la prédelle, consacrés aux

parents de la Vierge Marie, Ste Anne et St Joachim, des symboles popularisés jusqu’au début du XXe siècle

viennent directement de cet ouvrage.

Nous voyons à partir de la gauche :

- Anne et Joachim se voient refuser l’offrande qu’ils viennent apporter au Temple de Jérusalem le jour de la

fête de sa dédicace, en raison de leur stérilité. - Joachim, après cet affront, s’est retiré au désert avec ses bergers : un ange lui annonce qu’il sera bientôt le

père de la Vierge Marie. - Un autre ange annonce la même nouvelle à Anne, qui se lamentait dans son jardin après la fuite de son

époux. - Les retrouvailles de sainte Anne et de saint Joachim à la Porte dorée à Jérusalem.

- La naissance de la Vierge Marie : sainte Anne est encore couchée tandis que les sages-femmes lavent

l’enfant dans un bassin. - L’arrestation du Christ au Jardin des Oliviers : le baiser de Judas; Pierre et son épée; la guérison de

Malchus. - Jésus chez Caïphe et les premiers outrages.

- La flagellation.

- La présentation de la Vierge au Temple.

- Le mariage de Joseph et de Marie.

- L’annonce faite à Marie : l’ange Gabriel révèle à Marie qu’elle va mettre au monde le Sauveur.

- Jésus devant Pilate… qui se lave les mains.

- Le portement de la croix.

- La crucifixion : le mauvais larron détourne la tête alors que la Vierge Marie semble consoler le second qui a

reconnu en Jésus le Sauveur. - La descente de la croix.

- La mise au tombeau en présence de Joseph d’Arimathie et de Simon de Cyrène.

- La Visitation : Marie se met au service de sa cousine Élisabeth, future mère de Jean le Baptiste.

- La Nativité du Christ.

- L’ange annonce aux bergers de Bethléem la naissance du Messie.

- Le Christ descend aux limbes : il retire les morts de la gueule de léviathan.

- La résurrection du Christ : les soldats sont mystérieusement endormis.

- L’apparition dans le jardin à Marie Madeleine qui, d’après l’Évangile selon saint Jean, prend le Christ pour

le jardinier… d’où la bêche et le chapeau que porte le Christ! - La circoncision de l’enfant Jésus.

- L’adoration des mages.

- La présentation de Jésus au Temple.

- La fuite en Égypte.

- Le massacre des innocents

Dans cinq niches au-dessus de la prédelle on voit au centre une Vierge à l’enfant, avec saint Jean-Baptiste à

droite et saint Sébastien avec deux évêques à gauche. Au-dessus, dans une rangée de niches plus petites, le

Père éternel, tient un globe terrestre entouré d’Élie, de l’ange de l’Annonciation et de saint Pierre, ainsi que

de Moïse, la Vierge de l’Annonciation et saint Paul. Aux deux extrémités, surmontant deux colonnes, nous

voyons à droite la Vierge à l’Enfant, comme à gauche, mais avec Sainte Anne. La colombe du saint Esprit est

au pied du Père éternel, suspendue comme une pyxide renfermant le Saint-Sacrement, avant l’instauration

des tabernacles.

Cet ensemble est anonyme, mais nous disposons d’indices nous orientant vers l’Espagne : en effet, on peut

penser qu’il s’agit d’un Marrane, un chrétien d’origine juive, converti de force en 1492 après l’édit

d’expulsion des juifs d’Espagne, puisqu’ils a sculpté sur une parclose une Synagogue encore très vivace, alors

que l’Église se veut triomphante ; de même, il a représenté à la prédelle, une circoncision du Christ

particulièrement précise, alors que ce thème était à cette époque peu traité ; enfin, seul un Marrane pouvait

connaître la légende juive apocryphe du martyre d’Isaïe que Manassé, le roi impie, aurait fait scier, faire

figurer ce prophète avec une scie. Ajoutons à cela que la prédelle du retable de l’église Santa Maria de Arties

offre de nombreuses similitudes avec celle de Saint Bertrand ; le Val d’Aran dépendait de l’évêché de

Comminges jusqu’à la fin de la Révolution Française et fut à toutes les époques un lieu de passage et

d’échanges entre les Pyrénées centrales du versant Nord et l’Aragon, puis entre la Catalogne et l’Espagne.

Le retable du chœur est classé au titre objet des monuments historiques.

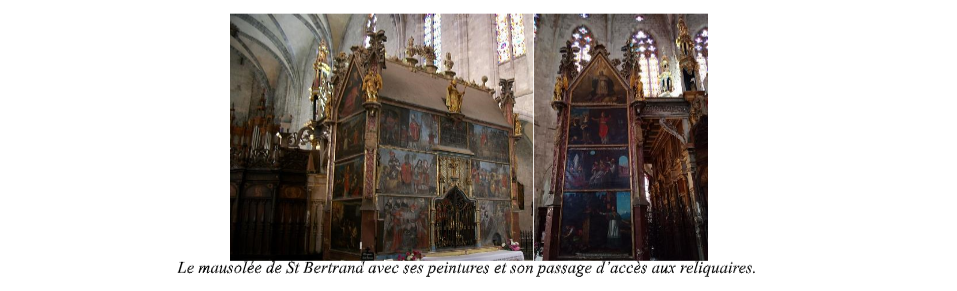

Derrière l’ensemble, dans le chœur, l’évêque Pierre de Foix fit élever au début du XVe siècle un mausolée de

Saint-Bertrand pour recueillir les restes du saint. La face tournée vers le chevet est couverte de peintures

sur pierre datant du XVIIe siècle reproduisant les scènes miraculeuses de la vie du saint. Celle tournée vers le

chœur est percée d’une cavité contenant la grande châsse d’argent et d’ébène du XVIIIe siècle où repose le

corps du saint. La niche contenant un buste et un bras reliquaire de saint Bertrand est ouverte à l’occasion du

jubilé ou de la fête de saint Bertrand Avec le monument sépulcral en pierre (édicule) dit du tombeau de saint

Bertrand daté du XVe siècle, l’ensemble est classé au titre objet des monuments historiques. À l’arrière du

mausolée se trouve un passage pour accéder aux trois niches des reliquaires, dont la grande, centrale, abrite

le tombeau de saint Bertrand, les autres recevant aussi les reliques de sainte Bernadette, saint Jean Marie

Vianney sainte Germaine, saint François de Sales, sainte Jeanne de Chantal, sainte Marguerite-Marie

Alacoque, saint Jean Bosco, etc., concrétisant la communion des saints. En avril 1586, pendant les guerres de

Religion, la cathédrale fut pillée plusieurs fois par les troupes huguenotes. La châsse disparut, mais les

reliques restèrent en possession des Commingeois. Catherine de Médicis dut intervenir pour faire restituer

aux chanoines la Licorne, le bâton pastoral de saint Bertrand.

2/ Symbolique.

Cette cathédrale à la symbolique prodigieuse est orientée face au soleil levant le 2 février, date de la fête de

la Présentation au Temple, 40 jours après Noël, 40 étant le nombre signifiant l’attente avant une intervention

de Dieu.

Sa cohérence de l’agencement des volumes et le message travaillé, affiné au cours des siècle est

extraordinaire :

l’entrée expose de façon magistrale qu’en naissant, Dieu est entré dans le temps des hommes ; que l’homme

et la femme sont liés au péché de cette Terre dès leur conception, par le péché originel, que leur force et leur

esprit sont retenus au sol sans pouvoir s’élever. Elle montre la direction du Salut, celle suivie par les apôtres,

pour nous promettre, malgré la blessure de notre péché, l’accès à l’éternité auprès de Dieu, en nous inclinant

humblement devant l’Enfant Jésus et Notre-Dame, à l’exemple de saint Bertrand-de-Comminges.

Le cloître nous dit que Dieu nous donne son Evangile, sa Parole, et le temps, sur cette Terre.

Le narthex nous rappelle que nous sommes poussière, façonnés par Dieu, et destinés à le redevenir mais

aussi à renaître de l’eau et de l’Esprit dans ce sacrement de l’initiation, le baptême. Nous avons le choix,

dans notre dualité, par un combat intérieur, entre l’éternité, et la finitude de la chair.

L’orgue symbolise le souffle de vie donné par Dieu à l’homme et son chant de louange en retour.

Cette église constitue une fusion des espaces et des symboliques, elle est jonction entre la verticalité et

l’horizontalité, représentation de la vie éternelle, du paradis, à laquelle nous pouvons participer, dès cette

Terre, si nous le voyons, si nous le voulons, si nous agissons pour.

Les boiseries reprennent le programme théologique énoncé dès le tympan roman de la cathédrale, et

l’adaptent à l’esprit de la Renaissance, s’ouvrant aux païens, symbolisés par les Rois Mages, complétés des

motifs de l’orgue, des douze sibylles, mais aussi des prophètes de l’Ancien Testament, des vertus, de

quelques Pères de l’Église : tous nous guident vers le Fils de Dieu et son Père, trônant au centre du retable de

l’autel majeur. Ainsi, l’histoire de la Rédemption et du Salut est présentée en deux miroirs, l’historique et le

moral : la contemplation des deux miroirs conduit tout naturellement le fidèle vers le sanctuaire où se trouve

actualisée la Rédemption, par la célébration eucharistique, dans la communion des saints qui intercède pour

nous dès cette Terre, concrétisée par le mausolée.

Pour synthétiser, le message de cette cathédrale pourrait être : par l’Incarnation, Ciel et Terre sont

intimement liés, dans une Nouvelle Alliance. Dieu s’est humilié pour venir jusqu’à nous dans la Crèche

et sur la Croix. Nous sommes invités en prendre la direction du Salut en nous inclinant humblement

devant l’Enfant-Jésus et Notre-Dame, devant la Croix du Christ et son Eucharistie. Malgré la cicatrice

de notre péché, l’accès à l’éternité auprès de Dieu nous est promis. Prenons cette direction, suivie par

les apôtres, à l’exemple de saint Bertrand-de-Comminges, dans la communion des saints.

Stéphane BROSSEAU

1 On a pu lui attribuer des origines italiennes, ou tout au moins avignonnaises, d’où l’évêque Jean Tissandier aurait pu le

faire venir dans son diocèse, mais il est possible qu’il ait reçu une influence d’artistes italiens venus travailler en

Languedoc et qui lui ont amené la polychromie et des traits stylistiques particuliers comme les nimbes nervurés.

2 Le portail de l’Amparo de la cathédrale de Pampelune qui pourrait avoir été inspiré par lui.

3 Y sont conservés, classés au titre objet des monuments historiques :

- Le bâton de procession dit la licorne de saint Bertrand daté du XIIIe siècle, façonné dans une défense de narval et non

pas dans la corne de licorne que préfère la légende populaire. Ce bâton d’ivoire sacré fut volé par les Huguenots en

1586, puis récupéré et longtemps conservé par un capitaine chargé de la sécurité de la cité. Ulcérés, les habitants

écrivirent à Catherine de Médicis, qui intercéda auprès de son fils le roi Henri III pour que soit rendu aux fidèles

l’objet sujet de tant de dévotion. La restitution eut finalement lieu, mais en 1601. - La chape de l’histoire de la Vierge Marie, avec une autre, plus précieuse, celle de La Passion datées du XIVe siècle ;

cette dernière montre une dizaine de scènes de la Passion du Christ, au modelé très réaliste. Brodées en « opus

anglicanum » (c’est-à-dire exécutées dans les ateliers londoniens les plus réputés en Europe au XIV siècle), elles sont

vénérées comme des reliques puisqu’elles ont été offertes par le pape Clément V. - L’anneau épiscopal en argent orné d’un corindon brut daté du XIIe siècle.

- Une chasuble d’origine allemande en cuir cavé et doré avec doublure en toile de lin, datée du XVIIIe siècle.

- Un reliquaire-tour en cuivre-doré daté du XIIIe siècle.

- Les gants liturgiques en soie rouge et blanche du cardinal Pierre de Foix, et un gant épiscopal dit de saint Rémy en

soie blanche. - Une bourse-reliquaire en drap d’Areste (soierie) daté du XIIIe siècle, qui contenait les reliques de saint Jean

Chrysostome. - Un reliquaire (ancien coffre à jouet) daté du XVe siècle, qui contient les reliques de saint Barthélémy.

- Une châsse brodée en satin de soie datée du XVIIe siècle.

- Une paire de sandales liturgiques en soie datée du XIVe siècle.

- Une mitre dite de saint Bertrand en lin, soie blanche et fils d’or datée du XIIe siècle.

- Une aube en satin brodée de cinq apôtres datée du XIVe siècle.

- Un coffret en bois et cuivre repoussé daté du XIVe siècle.

- Une chasuble en soie blanche datée du XVIIe siècle.

- Une croix en argent et cristal de roche datée du XVe et XVIe siècle.

Sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques : - L’ornement liturgique daté vers 1720, avec chasuble, étole de clerc, manipule, voile de calice et bourse de corporal.

- Celui, daté vers 1730 – 1740, avec chasuble, étole de clerc, manipule, voile de calice et bourse de corporal.

- Une statue de la Vierge à l’Enfant datée du XVIIIe siècle et restaurée en 2010.

- Un calice avec patène en argent daté de 1678 réalisé par l’orfèvre Lacère Jean I.

- Un reliquaire daté du XVIe ou du XVIIe siècle.

- Un autre, daté du XVIe ou du XVIIe siècle.

- Une pietà du XVIe siècle, provenant d’une niche extérieure d’une maison de Saint-Bertrand-de-Comminges.

- Une statue d’un saint évêque datée du XVIIIe siècle.

- fragments en cristal de roche d’un reliquaire.

- Une statue de saint Antoine le Grand datée du XVIIIe siècle.

- Une statue de la Vierge à l’Enfant provenant de la chapelle Saint-Julien datée du XVIIe siècle.

Lire aussi