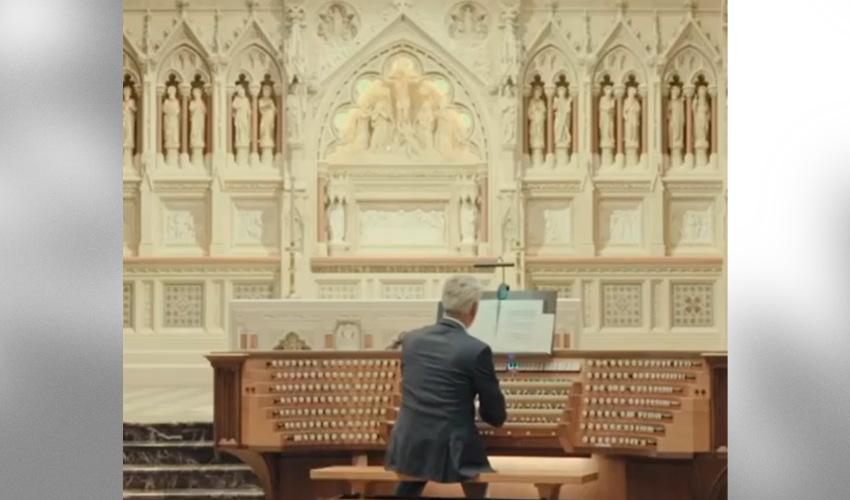

Un souffle nouveau traverse aujourd’hui la nef de l’église de la Trinité à Manhattan avec l’arrivée de son nouvel orgue Glatter-Götz Rosales Opus 40. Fruit de dix années de travail, cet instrument impressionnant compte 8 041 tuyaux, 113 jeux et 138 rangs, et remplace l’ancien orgue Aeolian-Skinner gravement endommagé après les attentats du 11 septembre 2001. Si le bâtiment avait été épargné par la destruction, les mécanismes de l’orgue s’étaient retrouvés saturés de poussière et de débris, le rendant inutilisable. Pendant des années, un orgue électronique a servi de solution provisoire, mais dès les premiers projets il fut décidé de commander un nouvel instrument.

La construction a été confiée en 2015 au facteur allemand Glatter-Götz, en collaboration avec le concepteur tonal Manuel Rosales de Los Angeles, déjà reconnu pour l’orgue du Walt Disney Concert Hall.

🔴⚡️ EVENEMENT : L’arrivée d’un nouvel orgue au son extraordinaire à l’église de la Trinité de New York

— Tribune Chrétienne (@tribuchretienne) October 1, 2025

📌Il remplace l’ancien orgue Aeolian-Skinner gravement endommagé après les attentats du 11 septembre 2001

images New York Times pic.twitter.com/Qvv1tzRcpz

Le meuble originel de 1846 a été conservé, mais les façades des tuyaux ont été ornées de feuilles d’or de 23,5 carats. La majorité des structures sonores se trouvent dans la galerie arrière, tandis que celles du chœur ont été légèrement modifiées pour optimiser l’acoustique. L’orgue est équipé d’une console mobile richement sculptée, permettant à l’organiste de jouer aussi bien depuis la galerie que depuis le chœur.

Son inauguration officielle a eu lieu le 14 septembre 2025, quelques jours après le 24e anniversaire des attentats, lors d’un récital donné par la Britannique Anna Lapwood. Première femme à obtenir une bourse d’orgue à Magdalen College, Oxford, elle est aujourd’hui connue pour son dynamisme, son répertoire audacieux et son rôle de médiatrice auprès d’un large public. Le programme du concert illustrait les possibilités infinies de l’instrument, de la création contemporaine avec la première mondiale de Nimbus de la compositrice Eunike Tanzil, aux œuvres de Rachel Portman, Olivia Belli ou Benjamin Britten, jusqu’à des musiques de film de John Williams, Alan Menken ou Hans Zimmer. Lapwood a également interprété la Toccata de Gigout, pièce qui l’avait inspirée à devenir organiste, et qui fit vibrer littéralement les murs de l’église.

Lire aussi

Cet orgue, par ses dimensions et sa puissance sonore, n’est pas seulement un instrument de concert, il est d’abord destiné à servir la prière et le culte divin.L’orgue a une longue histoire au sein de l’Église. L’instrument trouve ses origines dans l’Antiquité avec l’orgue hydraulique inventé au IIIe siècle avant J.-C. par Ctésibios d’Alexandrie. Mais c’est au VIIIe siècle que l’orgue fit véritablement son entrée dans l’Occident chrétien : en 757, l’empereur byzantin Constantin V envoya un orgue à Pépin le Bref, roi des Francs, pour sa chapelle d’abbaye de Compiègne. À partir de là, l’instrument se répandit progressivement dans les églises et les monastères.

Au XIe siècle, les grands monastères bénédictins, comme Cluny, contribuèrent à son usage liturgique. L’orgue devint peu à peu l’instrument officiel de la liturgie romaine. Le pape Jean VIII (872-882) encouragea son emploi dans le culte. Au Moyen Âge, les instruments restaient rudimentaires, mais à partir du XIVe siècle, les orgues monumentaux se multiplièrent dans les cathédrales gothiques, comme à Notre-Dame de Paris ou à la cathédrale de Chartres.La Renaissance et l’époque baroque marquèrent l’apogée de l’orgue. En Allemagne, Johann Sebastian Bach (1685-1750) porta la musique d’orgue à son sommet avec ses chorals, toccatas et fugues, qui unissent prière, théologie et art musical. En France, François Couperin (1668-1733) et Nicolas de Grigny (1672-1703) composèrent de grandes messes d’orgue intégrées à la liturgie. L’orgue était alors considéré comme la « voix de l’Église », soutenant les fidèles et remplaçant parfois même le chant.

Au XIXe siècle, avec le renouveau romantique, César Franck (1822-1890), organiste de Sainte-Clotilde à Paris, et Charles-Marie Widor (1844-1937), titulaire de Saint-Sulpice, donnèrent à l’orgue symphonique une puissance nouvelle, mettant en valeur les instruments monumentaux construits par Aristide Cavaillé-Coll. Ces œuvres liaient le culte catholique à un art musical raffiné et grandiose.Au XXe siècle, Olivier Messiaen (1908-1992), organiste de la Trinité à Paris, fit de l’orgue un instrument mystique par excellence, mêlant plain-chant, harmonie moderne et contemplation théologique.

L’Église a toujours reconnu cette place privilégiée de l’orgue. Saint Pie X, dans le motu proprio Tra le Sollecitudini (1903), le définit comme « l’instrument de musique par excellence » pour la liturgie. Pie XII, dans Musicae Sacrae Disciplina (1955), réaffirma qu’il « conserve à juste titre la première place » parmi les instruments utilisés au culte divin.Aujourd’hui encore, l’orgue reste indissociable de la liturgie catholique, car il élève l’âme et exprime la grandeur de Dieu mieux que tout autre instrument.