Nouvelle tentative de discrédit contre le Saint Suaire de Turin, et nouveau prétexte pseudo-scientifique. Cette fois, l’offensive vient du Brésil, par la voix de Cicero Moraes, un spécialiste de la reconstruction faciale médico-légale en 3D, connu pour ses reconstitutions numériques de figures historiques ou religieuses. Il affirme que l’image du Linceul aurait été produite non par un corps, mais par un bas-relief. Le tout, publié dans la revue Archaeometry, comme si cela suffisait à crédibiliser une démarche biaisée, incomplète, et manifestement orientée. Le timing est parlant, cette annonce tombe en pleine semaine du congrès international sur la Sindonologie à Saint-Louis, dans le Missouri.

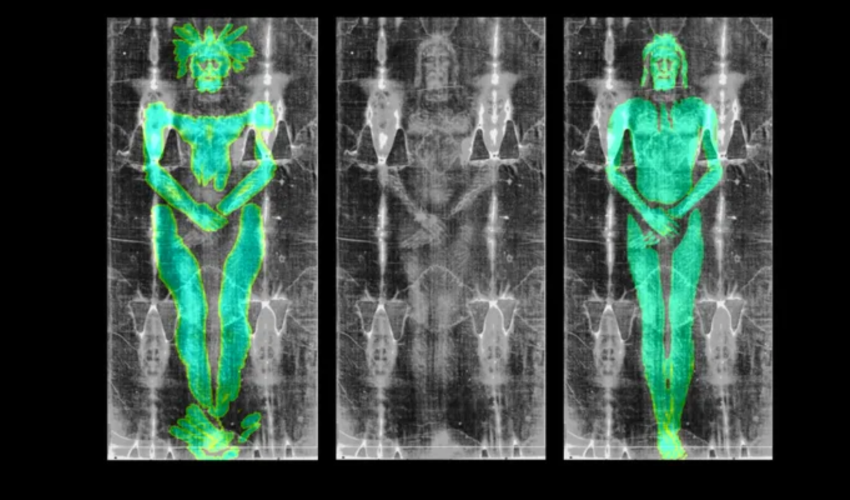

Dans son étude rendue publique le 28 juillet 2025, Moraes explique avoir utilisé des outils de simulation 3D pour comparer la façon dont un tissu tombe sur un corps humain tridimensionnel, et sur un bas-relief plat représentant ce même corps. Il conclut que l’image du Linceul est bien plus compatible avec un contact sur une forme peu profonde, sans relief réel, qu’avec un véritable corps. Selon lui, la sculpture de base aurait pu être en bois, en métal ou en pierre, pigmentée ou chauffée uniquement dans les zones de contact. Cette méthode produirait, affirme-t-il, une image nette, sans distorsion, proche d’une photocopie, contrairement à ce qui résulterait d’un contact direct avec un corps humain, où le tissu épouserait les volumes et produirait des déformations perceptibles, comme ce qu’il appelle « l’effet du masque d’Agamemnon ».Dans une vidéo de démonstration, il montre d’ailleurs comment une simple serviette en papier appliquée sur un visage peint produit une image trop large et déformée.

Le Linceul, selon lui, ne présente pas ces déformations, ce qui l’oriente vers l’idée d’une matrice plate utilisée comme modèle. Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’un chef-d’œuvre artistique chrétien, probablement produit dans un contexte funéraire médiéval, sans exclure totalement, de façon théorique, qu’il puisse s’agir d’une empreinte corporelle. Mais dans ce cas, dit-il, il aurait fallu qu’un artiste médiéval dispose d’une connaissance approfondie de l’anatomie, du relief et du rendu par contact, ce qu’il juge plausible, bien que non prouvé. Il ne cherche toutefois pas à identifier les matériaux réels utilisés ni à tester une méthode concrète de fabrication.

Lire aussi

Cette thèse ne repose donc que sur une observation visuelle, et ne tient compte d’aucun des paramètres matériels et scientifiques connus du Suaire. Moraes reconnaît lui-même ne pas traiter des données physiques ou chimiques, ni de l’analyse des fluides corporels, ni même de la dynamique du sang présent sur le tissu. Il ignore les traces de pollens moyen-orientaux, les résidus d’aloès et de myrrhe, l’aragonite identique à celle des grottes de Jérusalem, ou encore les caractéristiques chimiques de l’image, qui n’est ni peinte ni imprimée mais correspond à une oxydation superficielle du lin à une profondeur inférieure au cinquième de micron. Il ne se préoccupe pas davantage de la présence de sang humain sur le Suaire, qui a été transféré avant l’apparition de l’image, comme l’a montré l’analyse microscopique. L’auteur inverse même la position des membres du corps, plaçant la main droite sur la gauche et le pied droit sur le gauche, contrairement à l’ordre réel observé sur le Linceul, et omet de modéliser la face dorsale, présente pourtant sur le tissu. Il justifie ces choix comme des simplifications visuelles, révélatrices d’un traitement superficiel.

Andrea Nicolotti, historien du christianisme à l’Université de Turin et habitué à contester l’authenticité du Linceul, a salué l’étude, tout en concédant qu’elle ne présentait rien de fondamentalement nouveau. Selon lui, on sait depuis des siècles que l’image du Linceul s’apparente à une projection orthogonale sur un plan, difficilement explicable par un simple contact avec un corps tridimensionnel. Moraes, conclut-il, a surtout créé de belles images, sans apporter d’élément réellement décisif.En 1989 déjà, une datation au carbone 14 avait situé le tissu entre 1260 et 1390, ce qui avait relancé la thèse d’un faux médiéval. Or cette datation est aujourd’hui fortement contestée en raison de la contamination du tissu, de l’irrégularité de l’échantillon et de l’absence de concordance avec les autres résultats isotopiques. Par ailleurs, les travaux récents de l’Institut de Cristallographie du CNR italien ont démontré une correspondance parfaite entre la dégradation de la cellulose du Suaire et celle des tissus retrouvés en Israël au Ier siècle. Aucun média grand public n’a relayé ces résultats. En revanche, ils se pressent aujourd’hui pour relayer un logiciel gratuit manipulé par un graphiste, en le présentant comme une avancée scientifique majeure.

Cicero Moraes affirme que sa méthode est accessible et reproductible, et qu’elle montre comment la technologie peut aider à éclaircir des énigmes historiques. Mais ce qu’il éclaire surtout, c’est la pauvreté méthodologique de ce type d’approche, et la facilité avec laquelle certains médias sacrifient la prudence critique sur l’autel du sensationnalisme.Le Suaire de Turin résiste depuis des siècles à toutes les tentatives de le réduire à une supercherie. Aucune des théories dites rationnelles n’est parvenue à reproduire ne serait-ce qu’un quart de ses caractéristiques. Pendant ce temps, les preuves s’accumulent, structure du tissu, pollens, sang, image non fluorescente, tridimensionnalité, et désormais concordance isotopique avec le Ier siècle. Ceux qui cherchent la vérité n’ont rien à craindre. Mais ceux qui la fuient, semblent décidés à l’enterrer sous une avalanche de fichiers numériques et de titres racoleurs.

Avec NBussola source Livescience