Par Philippe Marie

La France a connu récemment une défection symbolique : celle de Matthieu Jasseron, ex-prêtre du diocèse d’Auxerre, ancien chouchou de certains médias, qui a quitté le sacerdoce pour se reconvertir en consultant en psychologie. Beaucoup avaient déjà l’impression qu’il était plus à sa place derrière un écran que derrière l’autel. Devenu le gourou de nombreux jeunes en quête d ‘un sens à leur vie, son parcours met en lumière un manque de discernement dans sa vocation : il a confondu exposition médiatique et appel sacerdotal, communication et mission pastorale. Son discours, par ailleurs, n’était pas vraiment fidèle à l’enseignement de l’Église, contribuant à entretenir une confusion spirituelle et doctrinale.

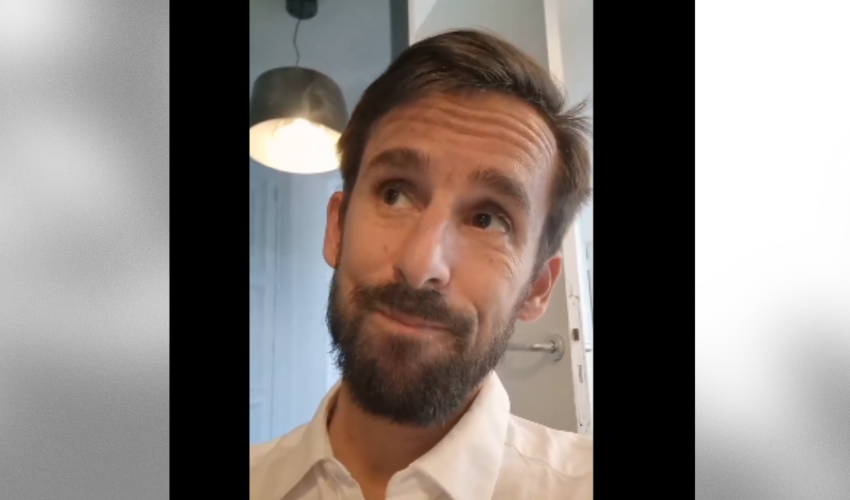

De son coté, le frère Paul-Adrien, très suivi sur Instagram, demeure pour l’instant fidèle à sa vocation, et nombreux sont ceux qui espèrent qu’il saura résister à la tentation de la rupture. Avec un fondement doctrinal solide, il s’égare pourtant parfois dans des effets de langage, mû par la seule volonté d’être entendu par les jeunes et de parler leur langage. Mais l’audience ne garantit nullement la conversion. Et quand il apparaît dans ses vidéos, sans son habit de moine dominicain mais avec brushing impeccable, barbe soigneusement taillée et apparence parfaitement maîtrisée, on se demande si, de figure d’autorité religieuse, il ne devient pas un simple influenceur idéologique.

L’habit n’est pas un détail, il rappelle une appartenance, il manifeste que le religieux ne parle pas en son nom propre mais au nom d’un ordre et de l’Église. Le retirer, c’est risquer de diluer ce témoignage et de faire passer la Parole pour une opinion personnelle parmi d’autres, soumise aux lois de l’audience et de la popularité.

Ces trajectoires posent une question centrale : la présence catholique sur les réseaux conduit-elle vraiment à une rencontre avec le Christ, ou bien s’agit-il surtout d’une agitation virtuelle ?

La réalité mérite d’être observée avec lucidité : la « transformation » reste encore limitée. Les milliers de vues, de likes et d’abonnés ne se traduisent pas toujours en conversions authentiques, en retours à la confession ou en vies eucharistiques renouvelées. Un jeune peut être touché en regardant une vidéo sur Instagram, ressentir un appel ou une émotion passagère, mais combien franchissent ensuite la porte d’une église ? Combien passent de l’écran au confessionnal, de l’émotion fugitive à l’adoration silencieuse ?C’est là tout le paradoxe, les réseaux suscitent un frisson immédiat, une impression de proximité avec la foi, mais ils peinent à engendrer l’engagement durable. L’Évangile transmis en format court, compressé dans des reels ou des vidéos TikTok, risque de se diluer en simple contenu parmi tant d’autres, concurrencé par la musique, l’humour ou la publicité. La Parole se retrouve mise en concurrence directe avec l’algorithme, comme un produit spirituel de plus dans un supermarché de divertissements.

Par essence, le numérique nivelle tout. Sur l’écran lisse d’un smartphone, toute parole, toute idée, toute action se présente de la même manière. Une homélie d’un cardinal, la réflexion d’un théologien, le témoignage d’un simple fidèle ou l’opinion d’un laïc apparaissent identiques, avec la même image, le même son, la même mise en page.

Le fond des idées se trouve ainsi écrasé, réduit à n’être qu’un contenu de plus parmi d’autres, soumis à la même logique de défilement et de zapping.

L’acte de foi est une démarche personnelle, une réponse volontaire à Dieu, tandis que tout contenu déversé sur les écrans est reçu passivement, où l’on reste spectateur plus qu’acteur

La logique sacramentelle est à l’opposé, lente, incarnée, exigeante. La messe demande de se déplacer, de se rendre présent, de participer physiquement. La confession suppose l’humilité de se mettre à genoux, face à un prêtre, pour avouer ses fautes. L’adoration eucharistique appelle le silence, la durée, la persévérance. Tout cela échappe à la logique du clic et du zapping.Il faut avoir le courage de le dire, une homélie sur Instagram, aussi brillante soit-elle, ne remplace pas la participation au Sacrifice eucharistique. Une vidéo courte, aussi percutante qu’elle paraisse, ne vaut pas une direction spirituelle vécue dans la vérité d’une rencontre personnelle.

Entre la chaleur trompeuse de la communauté virtuelle et la grâce objective des sacrements, le fossé est immense.

Lire aussi

En d’autres termes, l’écran peut éveiller, il peut interpeller, mais il ne sauve pas. Ce qui sauve, c’est le Christ réellement présent, reçu dans les sacrements. La mission numérique doit toujours être un signe, un tremplin, un doigt qui montre le Tabernacle, jamais une fin en soi. Sinon, elle se réduit à une agitation virtuelle, un feu de paille qui s’éteint sitôt que l’écran se verrouille.

Les dangers sont d’ailleurs multiples. Les réseaux sociaux nourrissent un narcissisme ecclésial, exposition permanente, recherche de validation, gonflement d’ego. Mais la violence numérique est plus redoutable encore. Dans son livre Réparation, Monseigneur François Bustillo, évêque d’Ajaccio, met en garde contre la « lapidation numérique ». Une phrase sortie de son contexte, une vidéo tronquée, et l’on voit s’abattre une vague de haine collective. La violence des écrans n’a plus besoin de pierres, elle frappe à distance, avec des dégâts psychologiques et spirituels bien réels.Dès lors, l’Église doit-elle courir derrière les modes numériques ? Certes, il serait naïf d’ignorer les espaces où se trouvent des millions de jeunes. Mais croire que l’évangélisation se réduit à diffuser des contenus en ligne serait encore plus dangereux. L’écran ne remplacera jamais la chair, la communauté, la liturgie et le face-à-face avec le Christ réellement présent dans l’Eucharistie.

Les fidèles ne cherchent pas des vidéos, ils ont besoin de pasteurs, de sacrements, d’une vie paroissiale incarnée. Si l’Église oublie que tout doit conduire au Saint-Sacrement, elle se perdra dans l’illusion de confondre audience et conversion, visibilité et fécondité, likes et grâces reçues.Dans un monde saturé d’écrans et de violences numériques, l’Église est appelée à être autre chose, non pas un acteur de plus dans le grand spectacle, mais une porte ouverte vers le silence, le sacré et la rencontre vivante avec le Christ. Car si l’écran captive un instant, seul le Saint-Sacrement sauve pour l’éternité.