Après avoir présenté la riche histoire de son édification la semaine dernière, décrivons-la, d’abord à l’extérieur, puis au prochain article à l’intérieur, avant d’étudier la symbolique.

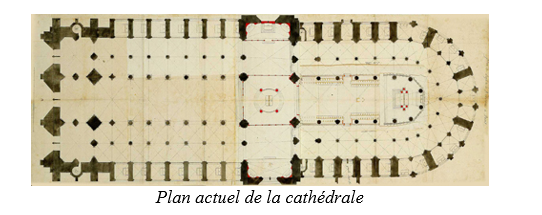

La structure et les dimensions

Les principales dimensions sont :

- longueur : 127 mètres

- largeur : 48 mètres

- hauteur des tours : 69 mètres

- hauteur de la flèche : 96 mètres

- largeur de la façade : 43,5 mètres

- longueur du chœur: 38 mètres

- largeur du chœur: 12 mètres

- longueur de la nef : 60 mètres

- largeur du vaisseau central de la nef : 13 mètres

- largeur de chacun des collatéraux : 5,9 mètres

- hauteur sous toit de la nef : environ 43 mètres

- hauteur sous voûte de la nef et du chœur : environ 33 mètres

- hauteur des clochers : 69 mètres

- longueur du transept: 48 mètres

- largeur du transept : environ 14 mètres

- nombre de fenêtres : 113

- nombre de colonnes et piliers : 75

- superficie intérieure : 4 800 m2 (à comparer aux 7 700 m2 d’Amiens)

- diamètre des rosaces Nord et Sud : 13,10 mètres (contre 13,36 mètres pour la grande rosace de Notre-Dame de Chartres)

- diamètre de la rosace Ouest : 9,70 mètres

.

Comme la plupart des cathédrales françaises, Notre-Dame de Paris a un plan en forme de croix latine.

L’extérieur

Le parvis

Le parvis (du latin paradisius, paradis) est la grande esplanade sur laquelle s’ouvre la cathédrale. Lorsque la cathédrale fut construite, le parvis était assez étroit. La cathédrale était entourée d’innombrables bâtiments de petite taille en bois, tels que des maisons, boutiques et auberges. Ses proportions étaient assez proches de celles du parvis occidental de la cathédrale de Strasbourg aujourd’hui, mais il était encore plus réduit, en particulier devant la porte sainte Anne. Le parvis conserva des dimensions modestes jusqu’au XVIIIe siècle, époque à laquelle l’architecte Beaufrand l’agrandit. Une fontaine y fut placée de 1625 à 1755. Il fut remodelé à plusieurs reprises par la suite, notamment depuis 1960.

On trouve sur le parvis le point de départ des quatorze routes nationales rayonnant depuis Paris, à quelques mètres de l’entrée de la cathédrale. Depuis le XIXe siècle, de nombreuses fouilles archéologiques ont été entreprises sous le parvis de Notre-Dame de Paris, en particulier celles de 1847 (conduites par Théodore Vacquer), et celles de 1965 à 1967 (dirigées par Michel Fleury). Elles ont permis de mettre au jour d’importants vestiges gallo-romains ainsi que du haut Moyen Âge, notamment les fondations d’un grand édifice religieux de forme basilicale à cinq nefs. Ces vestiges seraient ceux de la basilique Saint-Étienne, construite au IVe siècle ou au VIe siècle et qui était la cathédrale précédente. Une crypte a été aménagée afin de les préserver et de les rendre accessibles au public : on l’appelle Crypte archéologique du parvis Notre-Dame. Depuis l’été 2000, elle est gérée par le musée Carnavalet.

Les tours

Les deux tours carrées de la façade occidentale ne sont pas exactement identiques : une base pleine surmontée des étages caractéristiques de l’élévation de la façade et un dernier étage dont les quatre faces sont percées de deux hautes et longues baies à voussures brisées ornées de boudins et de crochets. Une double ligne de gros crochets feuillus cerne le sommet de ces tours couvertes d’une terrasse de plomb bordée par une balustrade ajourée. La tour Nord (gauche) d’époque un peu plus récente (construite de 1235 à 1250 environ) est légèrement plus forte et plus large que la tour Sud (qui daterait de 1220 à 1240 environ), ce qui se remarque facilement en observant l’ensemble depuis le centre du parvis. À cette différence correspond, au niveau de l’étage du balcon de la Vierge situé sur la façade, une largeur nettement plus importante du contrefort Nord de la tour Nord par rapport au contrefort Sud de la tour Sud.

Au fil des ans, il a été suggéré à plusieurs reprises que les plans originaux de Notre-Dame, que nous ne possédons plus, auraient prévu deux flèches au-dessus des tours, à l’instar de Reims, qui ne fut jamais achevée. Pendant la restauration de 1844 à 1864, l’idée des flèches fut à nouveau suggérée. Viollet-le-Duc dessina un plan très précis de la cathédrale avec de telles flèches ; certains affirment que cela avait pour but de montrer le côté disgracieux de l’entreprise et ainsi faire échouer le projet, mais nous n’avons pas de preuve d’un tel discours.

Entre les deux tours, à l’arrière de la galerie supérieure de la façade faite d’une colonnade, et à l’avant du pignon de la nef, il existe une sorte d’esplanade, toit plat qu’on appelle l’aire de plomb ou la cour des réservoirs. Des plaques de plomb la recouvrent, et des bassins y ont été aménagés pour contenir de l’eau utilisable rapidement en cas d’incendie. En arrière de l’aire de plomb s’élève le grand pignon triangulaire qui termine à l’Ouest le comble de la nef : sur sa pointe, un ange sonne la trompette.

Les tours de la cathédrale, hautes de 69 m, sont accessibles au public et offrent une vue imprenable sur Paris. La tour Sud abrite un escalier de 387 marches. Au premier étage, au niveau de la galerie des rois et de la rosace, se trouve une grande salle gothique comportant un comptoir d’approvisionnement pour touristes et visiteurs. On peut y voir en plus diverses statues originales de la cathédrale ainsi que des toiles de Guido Reni, Charles André van Loo, Étienne Jeaurat et Lodovico Carracci.

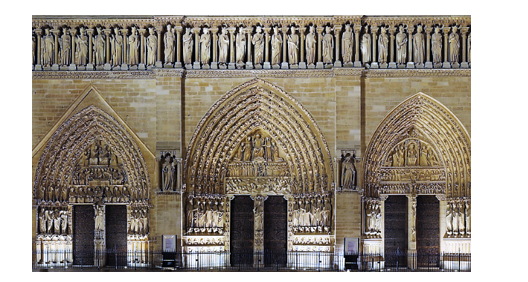

La façade Ouest

La façade correspond en grande partie à la vision d’Eudes de Sully, évêque de Paris de 1197 à 1208. L’architecte des années 1200 adopta le parti traditionnel de la « façade harmonique » (façade symétrique et tripartite : soubassement percé de trois portails, héritiers de l’arc de triomphe romain, le central plus large, les deux latéraux surmontés de puissantes tours abritant les cloches). Cependant, la division horizontale tripartite ne reflète pas la division interne de l’édifice à cinq nefs, contrairement à la cathédrale de Bourges ou Cologne par exemple, qui à 5 portails font correspondre 5 nefs.

Sa construction stricto sensu dura environ un demi-siècle, de 1190 à 1250. Sa composition architecturale est une conception géométrique simple. Elle a une largeur de 43,5 mètres (soit entre 141 et 133 pieds selon que l’on prend une moyenne de pied romain à 0.2961 m ou une moyenne de pied-du-roi ou pied-de-roi à 0.326596 m) et une hauteur de 45 mètres (soit entre 138 et 157 pieds selon la mesure), sans compter les tours. Elle comporte, de bas en haut :

- l’étage des trois portails et des quatre statues dans les niches sur les contreforts (il s’agit, de gauche à droite de saint Étienne, puis de deux allégories, l’Église et la Synagogue, et très vraisemblablement de saint Denis, bien qu’il ne soit pas représenté décapité),

- la galerie des rois,

- puis un étage occupé au centre par la rosace Ouest de 9,6 m (ou 9,7 m selon l’endroit mesuré) de diamètre qui semble auréoler la statue de la Vierge à l’Enfant, avec des deux côtés sous les tours,

- des fenêtres géminées surmontées de petites rosaces sous un arc en tiers-point ;

- puis, il y a enfin un dernier étage de colonnades couronné de la galerie des chimères (animaux aux angles de la balustrade) reliant les deux tours et qui se prolonge sur les quatre faces de ces dernières.

- Au-dessus de l’ensemble, au Nord et au Sud, se trouvent les tours elles-mêmes, à toit plat.

Au-dessus de l’ensemble, au Nord et au Sud, se trouvent les tours elles-mêmes, à toit plat.

De part et d’autre du portail Ouest central, l’Église à gauche, auréolée et portant la Croix en étendard, la Synagogue à droite, aveuglée par un serpent devant les yeux gardant la table de la Loi, mais tournées vers la terre.

La façade, à la fois rigoureuse et linéaire, est centrée sur le cercle du vitrail de la rose inscrit au milieu d’un carré de plus de 40 mètres de côté. Juste au niveau surplombant les trois portails, figure la galerie des Rois de Jérusalem et de Juda (les révolutionnaires les ont pris pour des rois de France), reconstituée par Viollet-le-Duc (qui s’y est lui-même représenté) à partir des fragments originaux qui sont exposés au musée national du Moyen Âge à l’hôtel de Cluny à Paris. La façade est soutenue à l’extérieur par quatre contreforts, deux pour chaque tour, encadrant les trois portails. Sur ces contreforts, des niches abritent quatre statues refaites par Viollet-le-Duc.

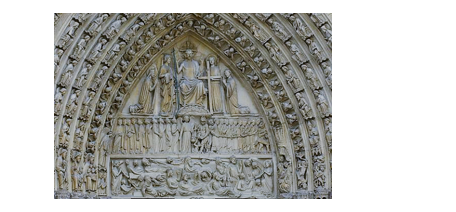

Le portail du Jugement dernier

Il s’agit du portail principal de la cathédrale. Son tympan date de la fin des années 1210 et représente le Jugement dernier, c’est-à-dire, selon la tradition chrétienne, la résurrection des morts et leur présentation devant Dieu (le Christ) pour évaluer comment ils ont aimé ; leur âme sera « pesée » par l’archange st Michel, pour déterminer la part de péchés et de vertus de chacun : pour les uns, ceux qui auront été « lavés de leurs péchés dans le sang de l’Agneau » (le Sacrifice du Christ) et auront accepté d’être pardonnés, ils seront élus, soit directement (pour les saints et les martyrs), soit après le purgatoire (qui est la vision de ce que l’on a fait d’opposé à la puissance de l’amour – ce contraste est source de douleur purificatrice) ; pour les autres, ceux qui auront refusé ce pardon, ceux qui auront rejeté l’Amour, ils en seront privés ; c’est ce que la tradition chrétienne appelle la damnation.

Sur le linteau, on peut voir les morts sortir de leur tombeau. Ils sont réveillés par deux anges qui, de chaque côté, sonnent de la trompette, cela annonce, selon l’Apocalypse, que « les temps sont accomplis », que le Christ revient dans sa Gloire (c’est la parousie). Parmi ces personnages, tous vêtus, on peut voir un pape, un roi, des femmes, des guerriers, et même un africain. Deux démons essayent de faire pencher l’un des plateaux de leur côté. Les élus sont à gauche, tandis qu’à droite les damnés, enchaînés, sont menés en enfer, poussés par d’autres démons, laids, cornus et au regard diabolique. Ces damnés sont représentés terrorisés et désespérés. Au bas des quatre dernières voussures de droite : remarquez sur la cinquième voussure le diable, couronné et grassouillet, écrasant trois damnés : un riche, un évêque et un roi.

Sur le registre supérieur, le Christ, le torse à moitié nu pour montrer ses plaies, préside cette cour divine. Deux anges, debout, à droite et à gauche, tiennent les instruments de la Passion. De chaque côté, la Vierge Marie et saint Jean sont placés à genoux (rappelant ainsi leur présence au pied de la croix lors de l’agonie de Jésus) ; ils implorent la miséricorde du Christ. En effet, dans la prière « je vous salue Marie », le croyant dit « priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort ». St Jean représente l’humanité entière, puisqu’en croix Jésus a dit à Jean, en montrant Marie, « voici ta mère ».

Les claveaux inférieurs des six voussures sont occupés, du côté des damnés, par des scènes de l’enfer, et du côté des élus, par les patriarches, parmi lesquels Abraham, tenant des âmes dans un repli de son manteau. Au Moyen Âge, la scène était entièrement peinte et dorée. Groupés au paradis sur les premières voussures, l’ensemble des anges assistent à la scène. L’impression générale qui se dégage cette statuaire est loin d’être pessimiste, à l’instar de l’iconographie de Chartres, emprunte de beaucoup de sérénité et de joie intérieure, en particulier sur le portail Sud consacré au Nouveau Testament. L’enfer n’occupe ici qu’une très petite partie de l’ensemble et tout est fait pour souligner la miséricorde du Seigneur. La Vierge Marie et les saints du paradis, symbolisés par saint Jean, intercèdent pour nous, et l’image de Jésus, qui domine la scène montrant ses plaies, nous rappelle qu’il est venu sur terre en tant que Rédempteur, pour racheter nos péchés.

Cette thématique du Jugement dernier figure également sur de nombreuses autres cathédrales gothiques et notamment à Chartres, Amiens, Laon, Bordeaux ou Reims.

Ce portail, a connu d’importantes déprédations au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ainsi, en 1771, sur requête du clergé, Soufflot (l’architecte du Panthéon) le mutila sérieusement, supprimant les trumeaux et entaillant les deux linteaux en leur centre afin de faciliter les processions. Lors de la restauration du XIXe siècle, Viollet-le-Duc enleva les parties latérales restantes des linteaux et les déposa au musée. Puis il reconstitua de manière admirable l’ensemble du Jugement dernier, y compris les parties manquantes, aidé en cela par des dessins effectués avant les transformations de Soufflot. Ainsi seule la partie supérieure de la scène date du XIIIe siècle, les deux parties inférieures étant modernes. Les voussures entourant le tympan et leurs sculptures sont d’époque. Le trumeau fut également reconstitué. La grande statue qui y figure, celle du « Beau Dieu » est l’œuvre d’Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume d’après le dessin — de nombreuses fois remanié — de Viollet-le-Duc. Il est placé sur un socle où sont sculptés un Christ enseignant, et en dessous, les arts libéraux, au premier rang desquels au centre la Philosophie, mais aussi de gauche à droite la géométrie, la dialectique, la médecine, puis l’astrologie, la grammaire et la musique.

La Philosophie, la tête dans les éthers, régnant sur le monde, un livre ouvert, avec une échelle à neuf barreaux représentant les niveaux de connaissance et donnant accès au ciel.

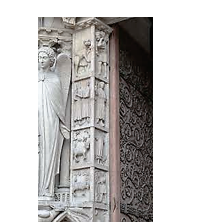

Les douze (2 × 6) grandes statues des Apôtres sur les deux piédroits du portail, détruites en 1793, sont des reconstitutions très fidèles du XIXe siècle. On reconnaît successivement à gauche saint Barthélemy (aux pieds duquel Viollet-le-Duc se serait fait représenter avec un certain humour, comme observant la scène), saint Simon, saint Jacques le Mineur, saint André, saint Jean, saint Pierre, puis à droite saint Paul, saint Jacques le Majeur, saint Thomas, saint Philippe, saint Jude et saint Matthieu. Encadrant ces apôtres, à leurs pieds, les quatre Évangélistes figurent sous forme de Tétramorphe : le lion représente st Marc (son Évangile commence par des scènes au désert), le taureau st Luc (il parle du prêtre Zacharie, membre de la tribu de Lévi dont le symbole est le taureau), l’aigle st Jean (le prologue de son évangile s’élève à des hauteurs vertigineuses) et enfin l’homme représente st Matthieu (il donne la généalogie de Jésus).

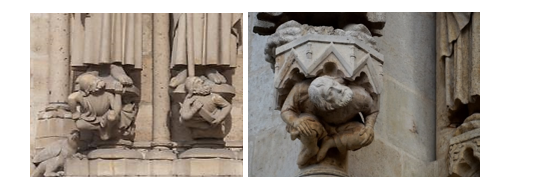

Viollet-le-Duc s’est fait représenter sous l’une des statue d’angle du portail d’Amiens (photo à droite) ; il parait plausible qu’il se soit fait représenter également à Paris, au même endroit, sous l’un des douze Apôtres à Notre-Dame (photo de gauche), au-dessus des vices et des vertus, regardant le Beau-Dieu, l’entrée des fidèles et le tympan du Jugement dernier.

Au piédroit gauche, du côté du Paradis, en cohérence avec le tympan, figurent les vierges sages, alors qu’au piédroit opposé, on peut voir les vierges folles. Les sculptures de ces vierges ont également été refaites au XIXe siècle. Sous les grandes statues des piédroits on peut admirer deux bas-reliefs d’origine conçus sous forme de médaillons (depuis le XIIIe siècle, seuls deux ont été restaurés) l’un à gauche, l’autre à droite, superposant des représentations des Vertus et des Vices, et ce d’après des scènes de la vie, facilement compréhensibles par le peuple chrétien de l’époque. Cette thématique est reprise dans la rose Ouest. Les panneaux du haut sont les douze vertus et les panneaux du bas les douze vices.

Détaillons les panneaux situés à gauche du portail, avec en alternance une vertu et un vice, de la droite vers la gauche :

- la Foi avec comme symbole la croix,

- l’Impiété dont les mains sont jointes devant une idole,

- l’Espérance regarde vers le ciel avec comme symbole un étendard,

- le Désespoir où un homme se perce d’une épée,

- la Charité tend les mains pour aider avec comme symbole un agneau qui est immolé,

- l’Avarice est représentée par une femme, une main dissimulée dans un manchon, l’autre puisant dans un coffre,

- la Pureté, avec comme symbole une salamandre,

- l’Injustice représentée par une femme qui secoue une balance pour la faire pencher en sa faveur,

- la Prudence avec comme symbole un serpent

- la Folie semblable à un bouffon,

- l’Humilité avec une colombe comme symbole,

- l’Orgueil avec un cavalier qui chute.

Puis observons ceux à droite du portail, avec en alternance une vertu et un vice, de la droite vers la gauche :

- la Force, seule des vertus à avoir l’aspect d’une guerrière, avec comme symbole le lion,

- la Lâcheté avec un chevalier qui fuit devant un lièvre,

- la Patience avec comme symbole le bœuf,

- la Colère où un homme sort son épée contre un clerc,

- la Douceur et sa brebis,

- la Violence, où une dame frappe son serviteur,

- la Paix et la branche d’olivier,

- la Discorde qui oppose deux hommes,

- l’Obéissance qui est représentée par un dromadaire agenouillé,

- la Rébellion avec un homme qui lève la main sur un évêque,

- la Persévérance et sa couronne promise à ceux qui seront fidèles,

- l’Inconstance et le moine qui fuit le couvent, jetant son froc aux orties.

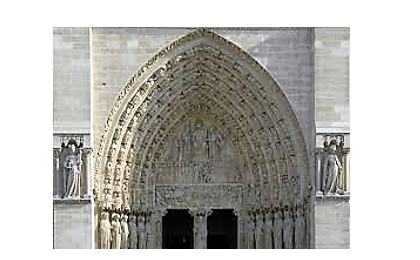

Le portail de la Vierge

Ce portail est dédié à la Vierge Marie. Un peu plus ancien que le portail du Jugement dernier, il date du début des années 1210. Il fut gravement endommagé en 1793 (les neuf grandes statues avaient été détruites) et a fait l’objet d’une remarquable restauration au XIXe siècle, grâce à une abondante documentation. Dans le mur de la façade, autour des arcs du tympan, on remarque une cannelure pointue, qui obère la symétrie parfaite de l’ensemble. Les bâtisseurs voulaient que ce portail soit différent des autres en l’honneur de la Vierge, à laquelle la cathédrale est dédiée ; cette forme de triangle peut être comparée à une tente du désert, semblable à celle de la Tente de la Rencontre dans le livre de l’Exode ou à celle de la Transfiguration relatée dans l’Évangile de St Luc (9) (« Pierre dit à Jésus: «Maître, il est heureux que nous soyons ici! Dressons donc trois tentes: une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie»).

Le portail comporte deux linteaux. Au linteau inférieur, des rois d’Israël et des prophètes entourent l’Arche d’alliance, et chacun tient un long rouleau, un phylactère, montrant que « l’Arche » (Marie) est de la lignée des rois d’Israël et qu’elle fut annoncée par les prophètes. Celle-ci se trouve juste au-dessus du dais recouvrant la statue de la Vierge à l’enfant (refaite au XIXe siècle), marchant sur le serpent, et située au trumeau du portail. Le linteau supérieur représente la « dormition » de la Vierge (sa mort, sans que le corps ne se soit corrompu, grâce à l’Assomption). Deux anges la déposent au tombeau, en présence du Christ qui bénit sa mère et montre de la main gauche le ventre où Il prit chair. Les apôtres entourent la défunte. Aux deux extrémités, saint Paul (même s’il n’était pas l’un des Douze) et saint Jean sont représentés abrités respectivement par un figuier et un olivier (nous en verrons la symbolique ensuite).

Au sommet du tympan, le couronnement de la Vierge Marie est représenté (ce thème est repris dans la porte Rouge au Nord par exemple ; le sens de cette couronne repris au chapitre 2 : la couronne placée au sommet de la tête marque l’accomplissement de la personne, reconnue par la puissance divine. Le cercle qui lui donne forme est symbole de perfection et de participation à la nature céleste. La couronne est aussi récompense de l’épreuve et promesse de vie éternelle). Marie est assise à la droite du Christ ; un ange au-dessus d’elle lui pose une couronne d’or sur la tête.

Les quatre voussures encadrant le tympan sont occupées par des anges tenant des encensoirs et des cierges, des patriarches, des rois et des prophètes.

Les quatre grandes statues du piédroit de gauche du portail de la Vierge refaites au XIXe siècle représentent notamment l’empereur Constantin et saint Denis, décapité, portant sa tête et encadré de deux anges. Sous la statue de Saint-Denis, on voit dans un écoinçon un homme replié sur lui-même, prêt à bondir, tenant en main un glaive, alors qu’au-dessous à gauche, on identifie dans un panneau le bourreau s’apprêtant à trancher la tête du premier évêque de Paris. Les deux anges placés à ses côtés symbolisent la lutte entre bons et mauvais anges. Les grandes statues du piédroit de droite du portail de la Vierge représentent saint Jean-Baptiste, saint Étienne, sainte Geneviève et le Pape Sylvestre. Elles ont également été refaites au XIXe siècle. Les bas-reliefs mutilés des niches situées sous ces statues représentent des scènes de leur vie respective. Remarquez à gauche, près du vantail les bas-reliefs datant du début du XIIIe siècle et représentant magnifiquement les signes du zodiaque et des travaux des mois chez les pauvres et chez les riches, les saisons et les âges de la vie.

Les signes du zodiaque et les travaux associés, portail de la Vierge, façade Ouest.

Enfin la partie inférieure du trumeau, sous les pieds de la Vierge, est ornée d’un superbe bas-relief en trois séquences représentant Adam et Ève au jardin d’Éden ou paradis terrestre, et la tentation d’Adam suivie du péché originel. La première scène montre Dieu prélevant une côte à Adam, endormi au pied d’un arbre, et transformant sa côte en Ève, afin qu’il eût une compagne « semblable à lui » selon la Genèse (le texte originel parle en fait d’une partie du côté (le cœur…), mais il a été interprété au Moyen Âge comme « une côte »). La seconde partie du bas-relief représente le péché originel : le couple est au pied de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal », aux fruits défendus (souvent interprété par les artistes comme une pomme, mais parfois aussi comme une grappe de raisin, une mûre de ronce etc. Le diable prend la forme d’une femme séduisante munie d’une longue queue de serpent[i]. Enfin la dernière scène de ce bas-relief représente l’expulsion du premier couple hors du jardin d’Éden. Dieu avait averti le serpent que la femme serait dorénavant sa pire ennemie et lui écraserait la tête. Le fait d’avoir précisément placé cette scène sous les pieds de la Vierge Marie, elle qui réhabilite totalement la femme et est nommée « nouvelle Eve, est hautement symbolique.

Sur le côté gauche du trumeau, on remarque une série de six bas-reliefs que l’on doit lire en partant du milieu : l’hiver, l’homme présente au feu ses mains et ses pieds, au mur il y a une provision de bois, l’homme apporte un fagot sur son épaule ; en automne, l’homme est déjà chaudement vêtu ; puis, c’est le passage de l’hiver au printemps, avec un homme couché à deux têtes – la moitié gauche de son corps est vêtue et la moitié droite est nue – la tête de gauche est celle d’un vieil homme barbu, celle de droite appartient à un jeune homme imberbe ; au printemps, un homme debout a retiré son manteau et ne conserve que ses braies ; en été, l’homme est nu à l’ombre d’un arbre.

Sur le côté droit du trumeau, on peut découvrir Les âges de la vie, en partant du bas : l’enfant, l’adolescent, le jeune homme chasse au faucon avec son chien, l’homme lit et médite, et à l’âge mûr, il conseille ; quant au vieillard, il s’assoupit.

Chacun du côté du piédroit, sur lequel pivote un vantail de la porte, est orné de six figures, les unes appartiennent au zodiaque, les autres expriment les travaux des mois.

On sait que le zodiaque était pour les Anciens la zone de la sphère céleste, large d’environ huit degrés de part et d’autre de l’écliptique, zone divisée en douze parties correspondant aux mois de l’année et portant chacun le nom d’une constellation. La représentation du zodiaque survécut à l’Antiquité. Malgré son opposition à l’astrologie, l’Église accepta qu’elle figurât sur ses édifices, car elle représentait le temps donné par Dieu. Il faut examiner ces sculptures à partir du piédroit de gauche de bas en haut pour poursuivre sur le piédroit de droite de haut en bas. Quelques remarques peuvent être faites : le Verseau est représenté par un cétacé qui porte deux hommes : l’un est assis et incline une amphore d’où l’eau s’échappe (le verse-eau) ; l’autres à califourchon, qui soutient de sa main un navire, pourrait être symbolique du Christ portant l’Église (traditionnellement une barque) ; le Lion et le Cancer sont intervertis ; le Capricorne qui figure dans la moitié d’un panneau a été refait au XIXe siècle ; les mois sont symbolisés par les activités des hommes : ainsi en janvier un homme est à table avec son serviteur – en février, un homme est emmitouflé dans un manteau et se chauffe sous les salaisons qui l’aident à subsister en hiver – en mars il y a la taille de la vigne – en avril le blé lève – en mai on pratique la chasse au faucon – en juin c’est la fenaison – en juillet, un paysan aiguise sa faux – en août on fait la moisson – en septembre il y a le foulage du raisin dans la cuve – en octobre, les semailles – en novembre, les porcs sont à la glandée, pour être abattus en décembre.

Le portail Sainte-Anne

Le portail Sainte-Anne est dédié à la vie de sainte Anne, la mère de la Vierge. Il est en fait récupéré de l’église antérieure à la cathédrale actuelle, bien plus petite, puisque son abside ne faisait que de 8 à 9 mètres de diamètre, mais s’y intègre de la meilleure façon. Il est constitué en grande partie de pièces sculptées vers 1144-1150 pour un portail plus petit. On peut donc distinguer dans l’ornementation du portail Sainte-Anne des pièces du XIIe siècle (le tympan et la partie supérieure du linteau, deux tiers des sculptures des voussures de l’archivolte, les huit grandes statues des piédroits, le trumeau), et d’autres du XIIIe siècle (partie inférieure du linteau et les autres statues des voussures de l’archivolte). Ces dernières ont été sculptées pour faire le raccord.

Façade Ouest, portail sainte Anne : ensemble à gauche.

Les huit grandes statues des piédroits de ce portail furent brisées à la Révolution et reconstituées au XIXe siècle. De gauche à droite, sont représentés Élie ou un roi, la veuve de Sarepta ou une reine, le roi Salomon et saint Pierre, puis saint Paul, David, les sibylles, « prophètes » du Christ ou la reine de Saba, et Isaïe ou un roi. Le trumeau du portail présente saint Marcel, premier évêque de Paris au IVe siècle, foulant aux pieds le dragon de sa légende[ii]. Il s’agit d’une copie du XIXe siècle ; l’originale se trouve dans la salle haute aménagée dans la tour Nord. En 1793, les couronnes des statues de ce portail furent également endommagées. Fort heureusement certains fragments ont été découverts plus tard (dont un grand nombre en 1977), si bien qu’aujourd’hui on a quasiment pu reconstituer au musée de Cluny le portail d’avant la Révolution.

Les deux linteaux n’ont pas été sculptés en même temps, d’ù la différence de style très marquée. Le linteau inférieur constitue une pièce de raccord entre les deux portions du portail de l’église antérieure. Il a été ajouté lorsque celui-ci fut remonté au début du XIIIe siècle. Il présente une série de personnages aux formes grossières, à la tête disproportionnée et vêtus de draperies très amples. Sur le linteau supérieur se trouvent des scènes de la vie de sainte Anne et de la Vierge. Au-dessus des deux linteaux, le tympan présente une Vierge en majesté. Elle est assise sur un trône et porte une couronne. Sa main gauche soutient un sceptre qui se termine en fleur de Louis (l’iris, qui devint fleur de lys par déformation) et sa main droite tient fermement l’Enfant placé entre ses genoux. Lui-même a dans sa main gauche le Livre de la Loi ; il bénit le monde de la droite. Comme un monarque de l’époque, cette vierge en majesté trône sous un dais, le ciborium, dont le sommet représente le Temple, celui de la Jérusalem céleste, de même que les cavités sur les côtés du trône évoquent les demeures de la ville. La couronne placée au sommet de la tête marque l’accomplissement de la personne, reconnue par la puissance divine. Le cercle qui lui donne forme est symbole de perfection et de participation à la nature céleste. La couronne est aussi récompense de l’épreuve et promesse de vie éternelle.

De part et d’autre de la Vierge à l’Enfant sont placés deux anges. Celui de droite élève un encensoir, celui de gauche a suspendu ce mouvement pour joindre les mains et adorer. Il précède un évêque mitré et crossé. Ce serait selon l’interprétation traditionnelle, Maurice de Sully, premier promoteur de la construction de Notre-Dame durant trente-six ans. Il déploie un phylactère, c’est-à-dire, pour le Moyen Âge, une sorte de banderole aux extrémités enroulées portant une inscription. Derrière l’évêque un clerc écrit sur une tablette. Ce serait le doyen du Chapitre, Barbedor, qui aida au financement de la construction de la cathédrale et fut aussi secrétaire du roi Louis VII. Derrière l’ange de droite, on voit un roi à genoux déroulant lui aussi un phylactère, qui serait Louis VII. Mais cette interprétation est actuellement contestée.

Il s’agirait non pas de Louis VII et de Maurice de Sully, mais de Childebert 1er, fils de Clovis et de Saint-Germain, évêque de Paris au VIe siècle, qui fondèrent la basilique Saint-Vincent, Sainte-Croix, la future Église Saint-Germain des Prés. Le tympan avait été exécuté en plein cintre, et dans des dimensions trop réduites par rapport à l’ouverture actuelle du portail. Un raccord avec les voussures a alors été établi. Deux autres anges apparaissent ainsi au-dessus du ciborium, l’un maniant l’encensoir et l’autre sonnant de la trompe. Des pampres de vigne qui symbolisent selon la tradition l’Église, complètent la décoration.

Les deux vantaux de la porte sont dotés d’admirables pentures, chefs-d’œuvre de la serrurerie-ferronnerie du XIIe siècle. Notons la couleur rouge des portes, symbole de sacrifice, d’amour et de royauté. Les portes des églises étaient généralement rouges, au moins jusqu’au Concile de Trente, car par ces portes, nous empruntons un chemin de sacrifice, d’amour et de royauté (par le baptême, nous sommes prêtres – sacrifice-, prophètes – amour- et rois – royauté) ; nous retrouvons ce triptyque avec les offrandes des Rois Mages : l’encens (le prêtre), la myrrhe (herbe pour embaumer les morts) – (le prophète qui dit des paroles de Vie), et l’or (pour les rois).

Détail de la ferronnerie de la façade Ouest

La galerie des rois

À vingt mètres du sol, une série de vingt-huit personnages royaux représente les vingt-huit générations des rois de Judée qui ont précédé le Christ. Nous avons déjà évoqué leur détérioration par les révolutionnaires. Chaque statue mesure plus de trois mètres cinquante. Vingt-et-une têtes originales ont été retrouvées en 1977, à l’occasion de travaux entrepris pour la rénovation de l’hôtel Moreau, rue de la Chaussée-d’Antin dans le 9e arrondissement de Paris, et sont actuellement exposées au musée national du Moyen Âge (musée de Cluny). Bien que mutilées par leur chute, elles ont conservé des traces de polychromie (du rose sur les pommettes, du rouge pour les lèvres, du noir pour les sourcils, etc.).

La galerie penche de 30 cm à droite comme à gauche, le sous-sol très instable étant probablement à l’origine d’une instabilité de l’édifice dès le début du XIIIe siècle.

La galerie de la Vierge et la rosace Ouest

La galerie des Rois est surmontée d’une petite terrasse bordée d’une balustrade à jour qui forme la galerie de la Vierge. Cette statue de la Vierge consacre la totalité de la façade à la mère du Christ entourée de deux anges avec des chandeliers, symbolisant d’un côté la Faute, de l’autre la Rédemption. Elle fut commandée par Viollet-le-Duc pour remplacer la statue originale de l’époque médiévale, sévèrement endommagée par les années et les conditions climatiques. Elle fut sculptée en 1854 par Geoffroy-Dechaume. La rosace Ouest se trouvant derrière elle constitue une auréole magnifique. Viollet-le-Duc plaça également des statues d’Adam et Ève (sculptées par Jean-Louis Chenillon) devant les trumeaux des baies géminées de chaque côté de la rosace, donc au-dessus des portails de la Vierge et de sainte Anne. Il s’agit là, d’après la plupart des experts, de l’erreur de symbolique majeure de Viollet-le-Duc dans une restauration qui, sinon, peut être qualifiée de remarquable. Tout semble prouver qu’aucune statue n’ait existé à cet emplacement. Pour cause : les statues d’Adam et Ève auraient en fait dû être placées dans les niches de la façade intérieure du bras Sud du transept, ou de part et d’autre du transept, avant le chœur, emplacement où elles étaient du temps du jubé d’ailleurs, ou de part et d’autre de la nef, mais certainement pas au même niveau que Marie, la « Nouvelle Eve ».

Cette imposante rosace est pourtant la plus petite des trois rosaces de la cathédrale. Elle mesure neuf mètres soixante de diamètre en moyenne. Elle fut presque entièrement refaite par Viollet-le-Duc. Au centre, la Vierge trône. Tout autour on peut voir, en cohérence avec le portail de la Vierge, les travaux des mois, les signes du zodiaque, les Vertus et les Vices ainsi que les prophètes.

Les façades latérales

Les grands arcs-boutants de Notre-Dame de Paris, d’une portée allant jusqu’à 15 mètres, sont construits d’une seule volée, avec une culée particulièrement massive, autour de la nef et du chevet.

La construction de la nef semble avoir commencé en 1182, après la consécration du chœur (ou en 1175, c’est-à-dire avant). Les travaux s’arrêtèrent après la quatrième travée, laissant inachevée la nef, tandis qu’on commença l’édification de la façade en 1208 ; ils reprirent en 1218 pour contrebuter la façade.

À la fin des années 1220, le quatrième architecte de Notre-Dame entreprit de modifier totalement le plan initial au niveau de la partie supérieure de l’édifice, alors que celui-ci était encore en cours de construction, grâce aux qualités exceptionnelles de la roche calcaire découverte à ce stade de l’extraction dans les carrières exploitées. En effet, l’obscurité de Notre-Dame fut jugée trop importante en comparaison avec la clarté dans laquelle baignaient les sanctuaires contemporains. L’architecte entreprit alors l’allongement des baies vers le bas par suppression de l’ancien troisième niveau et des roses de l’ancien édifice donnant sur les combles des tribunes.

On supprima dès lors ces combles au profit d’une terrasse coiffant ces tribunes et formée de grandes dalles. Sans le toit incliné des tribunes, se posait alors le problème de l’évacuation des eaux de pluie qui risquaient de stagner. L’architecte conçut donc un système ingénieux de chéneaux et de conduits verticaux jusqu’à de longues gargouilles destinées à les projeter le plus loin possible des murs. Les parties hautes du vaisseau principal furent modifiées, avec la reprise de la toiture et de la charpente, la remontée des murs gouttereaux, la création de chéneaux supplémentaires. Surtout, on remplaça les arcs-boutants supérieurs à double volée par des grands arcs-boutants à simple volée lancés au-dessus des tribunes.

Ces grands arcs-boutants d’une seule longue volée sont remarquables ; ils soutiennent le haut des murs gouttereaux. Ils n’avaient pas pour vocation première de contrebuter l’édifice, mais de régler le problème de l’évacuation des eaux de pluie, devenu très important après la transformation de la toiture des tribunes en terrasse, d’où leur finesse.

Il faut souligner que la grande portée de ces arcs-boutants est tout à fait exceptionnelle dans l’architecture gothique du Moyen Âge, car bordés de doubles bas-côtés ou de doubles déambulatoires, les culées de ces énormes arcs-boutants occupaient une place considérable en dehors de l’édifice, alors que l’espace était exigu. Généralement, les arcs-boutants sont à deux volées, c’est-à-dire qu’ils sont séparés par un point d’appui intermédiaire, qui en divisant la poussée, annule une partie de son effet mais permet ainsi de réduire l’épaisseur des contreforts extérieurs ou culées. C’est ainsi que sont construits les arcs-boutants des cathédrales Notre-Dame de Chartres, Saint-Étienne de Bourges, ainsi que ceux du chœur de celle d’Amiens ; ces trois édifices sont eux aussi dotés soit de doubles bas-côtés soit d’un double déambulatoire.

La façade Sud et le portail Saint-Étienne

Commencé par Jean de Chelles en 1258, le portail Saint-Étienne fut terminé par Pierre de Montreuil. Il se situe au niveau du bras Sud du transept. Le tympan du portail Saint-Étienne est occupé par des bas-reliefs qui racontent la vie de ce premier martyr chrétien, selon les Actes des Apôtres. Divisé en trois registres horizontaux superposés, le décor du tympan se lit de bas en haut et de gauche à droite: saint Étienne prêche et est conduit devant le juge au registre inférieur ; il est lapidé, mis au tombeau au registre médian, et au supérieur, le Christ bénit, entouré de deux anges. Le trumeau est garni d’une grande statue de saint Étienne, œuvre de Geoffroy-Dechaume exécutée au XIXe siècle.

Portail saint Étienne au Sud.

La triple voussure de la porte est sculptée de vingt et un martyrs, auxquels des anges offrent des couronnes. On y retrouve saint Denis, saint Vincent, saint Eustache, saint Maurice, saint Laurent avec son gril, saint Clément, saint Georges, et d’autres dont l’identité n’a pu être déterminée clairement. De chaque côté du portail se trouvent trois statues d’apôtres, elles aussi contemporaines de Viollet-le-Duc, destinées à réparer les détériorations de la Révolution. Au-dessus du portail, nous pouvons voir un beau gable ajouré surmonté de la magnifique rosace Sud de la cathédrale, offerte par saint Louis. Comme sa sœur du Nord, la rosace Sud atteint 13,1 mètres de diamètre, et, si l’on y ajoute la claire-voie sous-jacente, la hauteur totale de la verrière atteint presque 19 mètres.

Cette rosace fut redressée de 15° par Viollet-le-Duc pour la consolider, car elle avait été endommagée avec le temps, en particulier du fait de l’incendie de l’archevêché déclenché par les insurgés en 1830 ; cela a supprimé l’impression de rotation de la rosace. Il constata un affaissement important de la maçonnerie, et dut en conséquence reprendre entièrement cette façade. Le maître verrier Alfred Gérente restaura à cette occasion les vitraux du XIIIe siècle et reconstitua dans l’esprit du Moyen Âge les médaillons manquants.

Au dernier étage de la façade, un remarquable pignon s’élève au-dessus de la rosace. C’est un des plus beaux exemples des pignons construits au XIIIe siècle (1257). Il est lui-même percé d’une rose ajourée, qui éclaire le comble du transept. Sur l’archivolte de la rosace, est posé un entablement avec une balustrade, derrière laquelle se trouve une galerie qui permet le passage depuis les galeries supérieures qui longent les toitures, de l’Est de la cathédrale vers celles de l’Ouest. Le pignon proprement dit s’élève de ce fait un peu en retrait par rapport à la rosace, et son épaisseur est de 70 centimètres. Il est allégé par la rose qui éclaire le comble et par des écoinçons. Deux grands pyramidions le flanquent, formant les parties supérieures des contreforts qui contrebutent la rosace. Trois statues décorent le sommet et les deux angles inférieurs du pignon. Celle du sommet représente le Christ apparaissant en songe à saint Martin, revêtu de la moitié du manteau donné par ce dernier à un pauvre. Les deux autres statues situées de part et d’autre de la base du pignon, sont saint Martin et saint Étienne. L’ensemble est particulièrement harmonieux, c’est pourquoi Viollet-le-Duc considérait qu’il n’avait jamais été surpassé ailleurs dans l’architecture gothique.

La façade Nord, le portail du Cloître et la porte Rouge

Le portail du Cloître se situe au niveau du bras Nord du transept, et a été construit vers 1250 par Jean de Chelles, un peu avant la façade Sud.

Il est divisé en trois étages, en léger retrait les uns par rapport aux autres. Le niveau inférieur est celui du portail surmonté de son grand gable. Le niveau intermédiaire est constitué d’une gigantesque verrière comprenant l’impressionnante rosace Nord, merveille du XIIIe siècle, surmontant une claire-voie. Enfin l’étage supérieur est celui du pignon triangulaire masquant l’extrémité des combles du bras Nord du transept.

Le portail Nord.

La face Nord de la tour Nord a trois impressionnants contreforts. Celui du centre, le plus faible des trois, soutient en fait un escalier à vis éclairé de rares meurtrières. La seule grande ouverture dans cette sévère muraille est une longue baie perpétuellement plongée dans la pénombre et qui peut paraître de ce fait quelque peu inquiétante.

Au trumeau du portail, nous voyons une statue de la Vierge sans enfant. Cette statue a pu échapper à la destruction en 1793, mais l’enfant Jésus qu’elle portait a été brisé. L’épouse de saint Louis, Marguerite de Provence, aurait servi de modèle au sculpteur. Les six grandes statues des piédroits détruites à la Révolution n’ont pas été reconstituées au XIXe siècle. La partie inférieure du tympan, le linteau, représente des scènes de l’enfance du Christ et le rôle de sa mère. Ces sculptures sont parmi les plus belles œuvres sculptées sur ce thème (la naissance de Jésus dans la crèche, l’offrande au Temple de Jérusalem, le massacre des innocents par le roi Hérode et la fuite en Égypte).

La partie supérieure du tympan présente le très populaire Miracle de Théophile, un des « miracles de la Vierge » mis en valeur dans ce Moyen Âge tardif. Théophile, clerc de l’évêque d’Adana en Asie Mineure, était jaloux de ce dernier. Pour le supplanter, il vendit son âme au diable. Le pacte était consigné sur un parchemin conservé par le diable. Avec l’aide de celui-ci, Théophile parvint à humilier son évêque. Mais il se repentit et, ne sachant comment sortir de la situation dans laquelle il s’était mis, implora la Vierge. Celle-ci menaça le diable et le força à rendre le parchemin.

La façade du croisillon Nord présente les mêmes éléments architecturaux que celle du croisillon Sud : un beau gable surmonte le portail, et une galerie de vitraux ou claire-voie occupe l’espace entre l’étage du portail et celui de la rosace. Celle-ci mesure plus de 13 mètres de diamètre, comme la grande rosace Sud. Le tout est surmonté d’un pignon richement décoré et analogue à celui du Sud, sans être identique. Il est percé d’une rose éclairant les combles du transept Nord, ainsi que de trois oculi. À sa base, de chaque côté, s’élève un grand pinacle peu sculpté (contrairement aux voussures) ayant la forme d’un élégant clocheton, surmontant chacun un des deux puissants contreforts encadrant la façade.

Porte rouge, restaurée en 2008.

Le maître d’œuvre Pierre de Montreuil (architecte de la Sainte Chapelle) construisit cette petite porte Rouge sans trumeau vers 1270. Elle avait été commandée par Louis IX (Saint Louis). Cette porte était réservée aux chanoines du Chapitre, pour entrer facilement de l’« Enclos Canonial », le quartier de l’Île de la Cité réservé aux demeures des chanoines et situé au Nord-Est de la cathédrale entre le fleuve et le chœur, en passant par le cloitre, la nuit, pour les matines. Saint-Louis est représenté sur le tympan à gauche de la Vierge, couronnée par un ange (comme au portail Ouest). L’épouse de Saint-Louis, Marguerite de Provence, se trouve à droite du Christ. Aux voussures entourant le tympan on peut voir des scènes de la vie de saint Marcel, évêque de Paris, dont la cathédrale abritait le reliquaire de vermeil et d’or jusqu’à la Révolution. La porte Rouge s’ouvre dans la cathédrale tout près du chœur, par une des chapelles latérales Nord du chœur.

Mais arrêtons-nous un instant sur les bases gauche et droite de cette porte, sculptées de motifs rappelant les étoffes orientales rapportées par les croisés et mettant en scène tout un bestiaire.

On observe très vite que la taille des losanges, les bandes perlées, les fleurs à chaque intersection mais également le mélange de monstres et d’animaux réels sont quasiment similaires à des panneaux de la cathédrale de Metz.

On trouve sur la ligne la plus basse des monstres rampants suivi par des monstres à quatre pattes, puis des dragons ailés, ensuite des hybrides d’animaux et d’humains (les centaures), pour finir par des cerfs. Le centaure est traditionnellement la représentation de la tromperie, de la dualité et de la brutalité. Alors que le cerf est une image du chrétien qui lutte contre le venin des serpents que le cerf mange ; il peut être aussi parfois une représentation du Christ dans certains cas.

A gauche, nous retrouvons sur la ligne la plus basse des monstres rampants, sortes de crocodiles ou de dragons. On s’élève ensuite avec des griffons, animaux mythiques à la fois carnassiers et oiseaux, à la fois charnels (surtout quand la queue est en direction de la terre) et mystiques (surtout quand la queue est dirigée vers le ciel). L’avant dernière ligne est difficilement lisible, mais on pourrait distinguer une sorte de coq, oiseau qui aspire à voler sans y arriver, ou un griffon à la queue levée vers le ciel. La dernière ligne fait figurer des représentations apparemment contradictoires.

À gauche de la porte Rouge, au niveau du mur extérieur des chapelles latérales du chœur, se trouvent sept bas-reliefs du XIVe siècle – époque où ces chapelles furent construites -, dont cinq se rapportent à la Vierge : sa Mort, son Ensevelissement, sa Résurrection, son Assomption et son Couronnement. Les deux derniers représentent le Jugement dernier avec Marie intercédant auprès du Christ, et une représentation du miracle de Théophile.

Le chevet

Le chevet est constitué par un demi-cercle situé dans la partie la plus à l’Est de la cathédrale. Il correspond à l’abside de l’intérieur de l’édifice, entourée du déambulatoire et des chapelles absidiales. Le chevet est la partie la plus ancienne du sanctuaire. Il fut bâti durant la première phase de construction, de 1163 à 1180. Une série d’admirables grands arcs-boutants dotés d’élégants pinacles soutient son mur supérieur arrondi.

On a longtemps cru que ces arcs boutant avaient été rajoutés ultérieurement, mais la technologie laser vient de prouver qu’ils avaient été construits dès l’origine. Ceux-ci furent remplacés au début du XIVe siècle grâce à Jean Ravy par de nouveaux, d’une portée de 15 mètres, pour soutenir le chœur et son chevet, tout en favorisant l’écoulement de l’eau de pluie. Ils sont au nombre de quatorze autour du chœur, dont six pour le chevet proprement dit. Ils paraissent particulièrement minces et audacieux, d’autant qu’à l’inverse de ceux de la nef, ils sont percés d’un trilobe accentuant leur relative fragilité.

Le chevet est décoré de sculptures et de panneaux représentant entre autres des épisodes de la vie de la Vierge.

Les pentures

Les portes de Notre-Dame de Paris sont décorées de pentures en fer forgé d’une exceptionnelle beauté. Elles forment d’amples arabesques fines et légères, des dessins de fleurs, de feuillages, et de formes animales. Celles des portails Ouest illustrent parfaitement la maîtrise de la ferronnerie aux XIIe et XIIIe siècles. Les Parisiens furent d’emblée fascinés par ces merveilles et des légendes se propagèrent. L’une d’entre elles affirmait qu’un artisan parisien surnommé Biscornet fut chargé d’habiller les vantaux des portes de la cathédrale de ferronneries et autres serrures. Devant l’enjeu et l’ampleur de la tâche, il invoqua le Diable, car il n’avançait pas dans son travail et craignait pour sa réputation. C’est alors que celui-ci se présenta à lui en personne et lui proposa un pacte : il l’aiderait à réaliser sa mission, mais en échange, le Malin prendrait possession de son âme. Le ferronnier hésita, mais son ambition démesurée lui fit accepter le contrat. Alors qu’il travaillait, il s’endormit. Lorsqu’il se réveilla, les pentures étaient achevées et étaient véritablement extraordinaires de finesse et de beauté.

Cependant, alors que Biscornet était tout fier le jour de l’inauguration, les portes ne s’ouvrirent pas. Le seul moyen pour pouvoir les faire fonctionner, fut de les badigeonner d’eau bénite ; c’est alors qu’elles s’ouvrirent. Biscornet mourut peu de temps après et emporta son secret dans sa tombe. Les ferronneries sont toujours visibles sur les portes de la façade principale. Il s’agit pourtant de reproductions réalisées au XIXe siècle, les originales ayant été détruites à la Révolution. Il y a en hommage au serrurier-forgeron une rue Biscornet à Paris, près de la Bastille. Suivant une autre légende, les pentures des portails auraient été forgées par le diable lui-même dans les forges de l’enfer…

Les pentures des deux portes (Nord et Sud) du transept qui dataient du Moyen Âge ont été remplacées au XVIIIe siècle par des pentures de style gothique, tel qu’on l’imaginait à l’époque. Quant au portail du Jugement, à la suite de l’intervention de Soufflot fin du XVIIIe siècle, les portes en furent remplacées par deux vantaux de bois adaptés aux nouvelles dimensions données à la porte à cette époque, et sculptés de deux effigies grandeur nature du Christ et de la Vierge. Viollet-le-Duc déposa les portes de Soufflot et reconstitua le portail tel qu’il était au Moyen Âge. Entre 1859 et 1867, le ferronnier d’art Pierre François Marie Boulanger effectua tous les travaux de serrurerie de la sacristie, restaura les portails latéraux et réalisa les merveilleuses pentures du portail du Jugement dernier. Pour perpétuer le souvenir de ce travail remarquable et prouver que le diable n’y était pas intervenu, derrière chacune des pièces du milieu, il a gravé l’inscription suivante : « Ces ferrures ont été faites par Pierre-François Boulanger, serrurier, posées en août 1867, Napoléon III régnant, E. Viollet-le-Duc, architecte de Notre-Dame de Paris ».

Les bandes de ces pentures ont une largeur de 16 à 18 centimètres, sur une épaisseur de 2 centimètres environ. Elles sont composées de plusieurs bandes réunies et soudées de distance en distance au moyen d’embrasses. Celles-ci non seulement ajoutent une grande résistance à l’ensemble, mais permettent de recouvrir les soudures des branches recourbées.

Le toit (il convient pour cette partie de parler au passé…)

Dans son testament, Maurice de Sully laissa la somme de cinq mille deniers pour un toit de plomb de la cathédrale, qui n’était recouvert que de matériaux temporaires jusqu’à sa mort en 1196. Le toit était recouvert de 1 326 tuiles de plomb de 5 millimètres d’épaisseur. Aux XIe et XIIe siècles, on couvrait les toits des églises de tuiles plates en raison des abondants gisements d’argile. Paris, étant loin de tels gisements, on lui préféra le plomb. Chaque tuile de plomb mesurait dix pieds-de-roi de long sur trois de large (1 pied-de-roi équivaut ici à 32,484 cm et une toise à 6 pieds-de-roi). Le poids total en était évalué à 210 tonnes.

La charpente

Sous le toit se trouvait la charpente construite entièrement en bois de chêne et non pas de châtaignier comme on le pense souvent. La charpente de Notre-Dame de Paris était certainement l’une des plus anciennes charpentes que l’on avait à Paris, avec celle de Saint-Pierre de Montmartre (1147), qui est le principal vestige de la grande abbaye des Dames de Montmartre fondée par la reine Adélaïde de Savoie, épouse du roi Louis VI le Gros ; il convient de mentionner également des éléments de celle de Saint-Germain des Prés (1160-1170). Elle datait de l’époque de la construction de la cathédrale au début du XIIIe siècle (on admet généralement 1220), Notre-Dame ayant eu la chance de ne pas connaître d’incendie majeur jusqu’au 15 avril 2024. On l’appelait familièrement la « Forêt de Notre-Dame ». Ses dimensions étaient de 120 mètres de longueur, 13 mètres de largeur dans la nef, 40 mètres de longueur dans le transept et 10 mètres de hauteur. Au total la charpente de bois était constituée de 1 300 chênes, ce qui représentait plus de 21 hectares de forêt en raison de grand nombre de poutres qu’il avait fallu utiliser pour la mettre en place, chaque poutre provenant d’un arbre différent.

La mise en place des ogives avait nécessité une toiture à forte pente de 55°. De plus, la raréfaction de gros bois, en raison des défrichements et du développement urbain à cette époque, avait rendu nécessaire l’utilisation de bois à section plus faible, donc plus légers, qui avaient permis l’élévation des charpentes et l’accentuation de leur pente. Dans le chœur, il avait existé une première charpente avec des bois abattus vers 1160-1170 (on estime que certains pouvaient avoir 300 à 400 ans, ce qui nous amène au VIIIe ou IXe siècles). Cette première charpente avait disparu, mais des bois furent réutilisés dans la seconde charpente mise en place en 1220 pour prendre en compte le rehaussement du mur gouttereau de 2,70 m dans le chœur pour le mettre en conformité avec celui de la nef, l’agrandissement des fenêtres hautes et la nécessité de contrebuter la façade Ouest.

Si les charpentes du chœur et de la nef avaient traversé les siècles, celles des transepts et de la flèche furent refaites au milieu du XIXe siècle lors de la grande campagne de restauration de la cathédrale sous la direction de Viollet-le-Duc. Réalisées selon les principes alors en vigueur, elle différait des charpentes du chœur et de la nef, en particulier quant aux dimensions des poutres qui sont bien plus imposantes que celles du Moyen Âge et plus espacées. La nouvelle charpente fut reconstruite admirablement à l’identique, mais elle est à présent compartimentée pour pouvoir contenir un incendie.

Les gargouilles du Moyen Âge et les chimères de Viollet-le-Duc

On confond parfois chimères et gargouilles, or, leur fonction et leur authenticité diffèrent singulièrement.

Les gargouilles de Notre-Dame sont célèbres. Elles ont été mises en place à l’extrémité des gouttières pour évacuer l’eau de pluie de la toiture et ne désignent que les extrémités des conduits d’écoulement des eaux. Comme elles dépassent dans le vide, les eaux des averses sont rejetées loin des murs de la cathédrale qui ainsi ne s’abîment pas. Elles ont souvent la forme d’animaux fantastiques, voire effrayants. Elles datent du Moyen Âge. De fort belles gargouilles se trouvent notamment au niveau des grands arcs-boutants du chœur.

Les gargouilles ne sont apparues que vers 1220, sur certaines parties de la cathédrale de Laon. Ces gargouilles étaient larges, peu nombreuses, composées de deux parties, l’inférieure formant rigole, l’autre la recouvrant. Déjà, ces gargouilles prenaient la forme d’animaux fantastiques, lourdement taillés. Les architectes du XIIIe siècle comprirent qu’il y avait de grands avantages à diviser les écoulements d’eau, et donc à accroître le nombre des gargouilles, car cela évitait les longues pentes dans les chéneaux et réduisait chacune des chutes à un plus mince jet d’eau, moins susceptible d’endommager le bâtiment. On multiplia donc les gargouilles, ce qui permit de les tailler plus fines, moins lourdes, plus élancées dans le vide pour rejeter l’eau au plus loin. Les sculpteurs les utilisèrent comme motif de décoration des édifices.

Sur les corniches supérieures de Notre-Dame, refaites vers 1225, on vit apparaître alors, des gargouilles, courtes encore, robustes, mais déjà très habilement taillées. Celles qui sont placées à l’extrémité des caniveaux des arcs-boutants de la nef, et qui sont à peu près de la même époque, sont déjà plus longues, plus minces, et soutenues par des corbeaux, ce qui a permis de leur donner une très grande saillie en avant de la face extérieure des culées des arcs-boutants. Les gargouilles furent posées systématiquement sur les structures hautes de Notre-Dame vers 1240. Certains calcaires du bassin de la Seine (les liais) se prêtaient parfaitement à la sculpture de tels éléments.

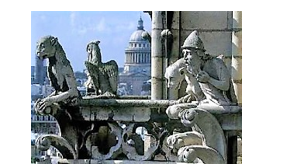

Les chimères, en revanche, sont des statues fantastiques, diaboliques et souvent grotesques. Elles n’ont aucune fonction architecturale si ce n’est qu’un effet décoratif. On les retrouve au haut de l’édifice au sommet de la façade, au niveau de la balustrade couronnant la galerie supérieure qui relie les deux tours et qui se prolonge sur les quatre faces de celles-ci, la Galerie des chimères.

La galerie des chimères, avec une représentation d’un personnage que certains identifient comme un alchimiste

Tous les angles de cette balustrade servent de support ou de perchoir à des démons, des monstres et des oiseaux fantastiques. Ces éléments n’existaient pas au Moyen Âge et sont des ajouts d’Eugène Viollet-le-Duc. Les chimères ont pour vocation de recréer l’atmosphère fantastique, supposée par ce XIXe siècle rationaliste, dans laquelle baignait le Moyen Âge. Ces œuvres furent conçues par Viollet-le-Duc lui-même qui les dessina, s’inspirant des caricatures d’Honoré Daumier, d’une édition illustrée de Notre-Dame de Paris de 1844, de ses propres illustrations des Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France et des obsessions du XIXe siècle (eugénisme, homophobie, physiognomonie et théorie de la dégénérescence) : singes et hommes sauvages, crétin unicorne, figures de la propagande antisémite (mythe du juif errant)… Elles sont réalisées dans un contexte de découverte du spiritisme, très à la mode après les ouvrages l’Allan Kardec[iii], qui fascinèrent la société, toutes classes confondues, et notamment Victor Hugo ou l’impératrice Eugénie. Très vite, ces thèses ont été rejetées par l’Église catholique, surtout en France. Le contexte culturel conduisit encore au développement de l’école ésotérique de Fulcanelli, de l’alchimie, alors que cette période fut marquée par des courants francs-maçons puissants.

Ces statues furent réalisées par les membres d’une équipe de 15 sculpteurs remarquables du XIXe siècle (le principal étant Victor Pyanet) rassemblés autour de Geoffroy-Dechaume, avec ainsi l’emprunte et la signature d’un XIXe siècle en prise à ses nombreux courants de pensée contradictoires et antagonistes, tant sur le plan religieux, que philosophique, scientifique ou politique. Confortablement installées au haut de la cathédrale, ces créatures monstrueuses semblent contempler la grande ville et se régaler de toutes les turpitudes qu’elles y découvrent. Parmi elles, la plus célèbre est sans doute la Stryge, esprit nocturne malfaisant semblable au vampire, déjà redouté des Romains, qui fut popularisée par le graveur Charles Meryon, qui en publia une célèbre gravure en 1850.

Ces éléments architecturaux sont donc anecdotiques, intéressants sur le plan historique, mais ils ne doivent pas être intégrés dans le corpus d’une étude sur la cohérence symbolique d’un bâtiment sur son message cultuel originel, car nous nous éloignerions nettement de la recherche de cohérence du « message du bâtiment » ; en effet, ces ajouts furent réalisés plus de six siècles après la construction. Ils sont le fruit d’un contexte culturel ésotérique du XIXe siècle, ce qui de facto altère la pertinence de la prise en compte de ces thèses. Toutefois, étant donné que le visiteur contemporain peut repérer ou déjà connaître ces éléments et peut ainsi les assimiler au bâtiment, voire au message religieux faussement associé, il convient de les présenter précisément en dernière partie.

La flèche

Une première flèche fut construite au-dessus de la croisée du transept au XIIIe siècle, vraisemblablement entre 1220 et 1230. Mais des flèches aussi hautes vieillissent mal sous l’action du vent, qui plie et affaiblit leurs structures. Elles se déforment lentement, les solives se faussent, jusqu’à l’écroulement total. C’est pourquoi la flèche d’origine fut démontée en 1786, après plus de cinq siècles d’existence. La cathédrale resta sans flèche jusqu’à la restauration de Viollet-le-Duc. Elle fut réalisée par les Ateliers Monduit en chêne recouvert de plomb et pesait environ 250 tonnes. Elle fut détruite lors de l’incendie de 2019, mais reconstruite à l’identique.

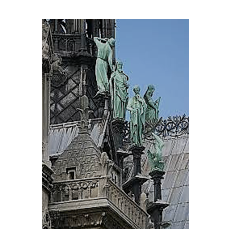

Cette flèche était flanquée de statues en cuivre repoussé représentant les 12 apôtres (disposées en quatre rangées de trois apôtres — une à chacun des points cardinaux —, ceux-ci étant placés les uns en dessous des autres). Chaque groupe d’apôtres était précédé par un animal symbolisant l’un des quatre Évangélistes. Le bœuf pour Luc, le lion pour Marc, l’aigle pour Jean et l’homme (ou l’ange) pour Mathieu. Ces statues étaient l’œuvre de Geoffroy-Dechaume ; elles constituaient un remarquable ensemble en pleine harmonie avec l’esprit du XIIIe siècle. Les apôtres étaient tous tournés vers Paris, excepté l’un d’eux, saint Thomas patron des architectes, qui se retournait vers la flèche. Celui-ci était représenté sous les traits de Viollet-le-Duc, dans cette posture comme pour contempler une dernière fois son œuvre. Il s’agissait là d’un clin d’œil de l’architecte-restaurateur, comme il en a fait sur la façade occidentale.

La flèche, avec la statue retournée de st Thomas sous les traits de Viollet-le-Duc, contemplant son ouvrage

Attardons-nous sur les détails de cette flèche[iv].

A l’achèvement des travaux une plaque commémorative en fer de 18 par 32 cm fut vissée à la base du pilier central, comme à la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, et portait l’inscription : « Cette flèche a été faite en l’an 1859 M. Viollet-le-Duc étant architecte de la cathédrale, par Bellu, entrepre – charpente, Georges étant gâcheur des Compagnons Charpentiers du Devoir de Liberté« .

Au bas de la plaque, comme en insigne de signature, se croisaient l’équerre, le compas et la bisaiguë, instruments par lesquels les ouvriers compagnons bâtissent des ouvrages en rectitude. En charpenterie, le gâcheur participe à l’élaboration des plans, au relevé des mesures, au choix des matériaux ; il est le second du chantier après l’architecte. M Georges, né en 1812 à Angers, fut reçu compagnon à 18 ans sous le nom Angevin l’enfant du Génie, puis « compagnon fini » le 29 mars 1837. Il mourut en 1887.

De part et d’autre des compas et au centre, on pouvait lire les lettres « INDG ». Le G se trouvait à l’intérieur du losange formé par l’intersection du compas et de l’équerre, au-dessus de la bisaiguë. Chacune des lettres était le début d’un mot. L’ensemble formait une devise secrète qui se lisait à plusieurs niveaux, « Les Indiens Nous Donnèrent le Génie ». « Indien » ou « loup » est le nom de compagnonnage de ces charpentiers, « Génie » est à entendre au sens de génie civil, manière de mettre en œuvre un projet, de le réaliser.

Si l’on détaillait la statue de Viollet-le-Duc en saint Thomas, on remarquait qu’il était vêtu à la façon du Moyen Âge, une fibule ou agrafe fermant les plis de sa toge. De son bras gauche en équerre il portait sa main au front, faisant le salut du compagnonnage. Sa main droite tenait la longue règle de la Mesure. Elle portait une inscription à la typographie énigmatique : « eVgeMman VIoLLet Le DvC arC aedificavit », qui pouvait se lire simplement : « Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc édifia cet arc (cette flèche) ». Mais certaines lettres étaient curieusement inscrites en grandes majuscules. En les isolant et les mettant bout à bout, nous avions VMVILLLDVCC. Serait-ce un code à décrypter ? Si oui, on pouvait voir que chacune de ces lettres pouvait représenter un chiffre latin ; nous auvions alors la suite 5, 1000, 5, 1, 50, 50, 50, 500, 100, 100, dont l’addition donne 1861, qui serait l’année de la fin des travaux de la flèche ou celle de la réalisation de la statue. Encore plus caché, le verso de la règle portait également une inscription : « NON : AMPLIVS : DVBITO », ce qui pourrait se traduire par « Je (ne) doute pas (de pouvoir faire) plus ample ». Etait-ce un message de Viollet-le-Duc concernant l’édification de cette flèche à son achèvement ?

Un soin extrême avait prévalu à la construction de la flèche. Tous les éléments de bois étaient intégralement recouverts de plomb, afin d’éviter la pluie et donc le pourrissement. La flèche était double : la première était en bois (il y avait 180 à 200 tonnes de bois), la seconde était en plomb (50 tonnes). Les gargouilles chargées d’évacuer l’eau de pluie étaient également habillées de plomb.

Lorsque, du premier étage de la flèche, on regardait le second étage, les gargouilles grimaçantes et les foudres métalliques qui les enserraient étaient particulièrement visibles. Ces êtres de cauchemar semblaient venir du ciel. Ils étaient des leurres à l’égard de la foudre céleste, qui, auraient pensé les artisans du Moyen Âge, ne s’abattrait pas de nouveau si elle voyait qu’elle avait déjà frappé. Ces leurres figurent sur d’autres cathédrales, soit sous formes de foudres métalliques, soit de serpents ondulants, descendants du sommet de la flèche, par exemple à la cathédrale d’Amiens.

Observons à présent vers l’Est, l’épine dorsale de la toiture, la galerie de faîtage ouvragée en plomb, jusqu’à son extrémité où une croix était fichée sur une hampe, restaurée en 1982. Sous celle-ci, à mi-hauteur, un renflement en forme d’ondulation se distinguait. Il s’agissait d’un animal ondulant comme un serpent, le dos bosselé à la manière des dragons antiques. L’ondulation était verticale, se développant entre ciel et terre. Ce serpent rappelait l’Apophis des fêtes médiévales du parvis de la cathédrale. Sa tête canine se mordait la queue. En se dévorant ainsi, cette vouivre se nourrissait et se renouvelait indéfiniment. Placée à l’Orient de la cathédrale, symbolisant la puissance de vie qui meut toute chose ici-bas, elle aurait incarné l’énergie vitale. La cathédrale symboliserait ainsi cette vie.

Un dernier détail était intéressant sur cette flèche : il s’agissait d’une sculpture monstrueuse en métal qui avait son symétrique sur le flanc Nord. Elle se situait en contrebas et à l’aplomb de la vouivre, dont elle reprenait la forme serpentine et le dos bosselé à la manière des dragons, accrochée en bas de pente de toit entre la fin du chœur et l’hémicycle. La partie antérieure de cet animal hybride ressemblait à un ovin, avec ses pattes avant terminées par un sabot à deux doigts. Sa tête était couverte par un bonnet d’âne ou de fou de cour, avec ses grandes oreilles dressées, symbole de l’entendement, elles permettaient au fou du roi – qui portait le même attribut – de lui dire « ses quatre vérités ». Une pièce était posée sur l’œil du monstre, à l’instar de celle que l’on plaçait sur les yeux des morts ou sur la bouche, afin de payer Charon, le passeur des âmes vers l’au-delà. Cet animal monstrueux s’arc-boutait sur ses pattes avant et criait vers les parisiens pour leur rappeler qu’ils ne devaient pas oublier ici-bas les échéances de l’Au-delà, auxquelles ils seront irrémédiablement confrontés, sans en connaître ni le jour ni l’heure.

L’essentiel de ces éléments visibles décrits furent donc reconstruits à l’identique. Notons que dans la nouvelle flèche, le nom du Georgelin, coordinateur de la reconstruction, fut gravé le 8 décembre 2023 en sa mémoire, ayant succombé le 18 août de la même année.

Le coq situé au sommet de la flèche contenait trois reliques : une petite parcelle de la Sainte Couronne d’Épines, une relique de saint Denis et une de sainte Geneviève. Ces reliques furent placées à cet endroit en 1935, sous le ministère de monseigneur Verdier. Lors de l’incendie de 2019, il fut retrouvé dans les décombres et placé dans une chapelle du déambulatoire. Un nouveau coq flamboyant, dessiné par Philippe de Villeneuve, architecte en chef des Monuments historiques, le remplaça, retrouvant les saintes reliques en son sein.

Nous entrerons par le porche occidental la semaine prochaine…

Stéphane Brosseau

[i] Il s’agirait peut-être de Lilith, personnage biblique absente de la Bible canonique, mais présente dans les écrits rabbiniques du Talmud de Babylone. D’après la tradition juive, elle serait la première épouse d’Adam ; elle aurait quitté le paradis terrestre à la suite de son refus de se soumettre à l’homme lors de leurs rapports sexuels, malgré l’ordre divin. Chassée de la surface de la Terre, cette séductrice perverse finit par devenir diablesse et favorite de Lucifer. Elle revint tenter le couple dont elle était jalouse, afin de précipiter leur malheur. Cette idée est toutefois remise en question par le fait qu’il est très rarement fait mention de Lilith dans les sources chrétiennes contemporaines. Il parait plus crédible d’associer cette représentation à l’image du péché, de la luxure en particulier, traditionnellement sous les traits d’une sirène à une ou deux queues de poisson relevée(s) de l’art roman, très fréquemment en chapiteau d’entrée de nef ou de sortie de narthex (côté Sud, à contrejour).

[ii] Alors qu’un énorme serpent du marais de Bièvre venait de dévorer le cadavre d’une pécheresse enterrée en grande pompe, l’évêque l’admonesta et se servit de son étole en guise de licou. Il purgea la ville et assainit les marais, entraînant le monstre au dehors, au soulagement des habitants. Ce monstre était l’image du mal, combattu par saint Marcel.

[iii] Allan Kardec, ou Alan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denizard Rivail, né le 3 octobre 1804 et mort le 31 mars 1869, est un pédagogue français, fondateur de la philosophie spirite ou spiritisme. Il est généralement surnommé le « codificateur du spiritisme », car il a utilisé des méthodes scientifiques afin de montrer l’existence des esprits ou d’entrer en contact avec des morts. Sa doctrine intégrait la réincarnation, ce qui rendit ses thèses incompatibles avec le christianisme. Son œuvre influence aujourd’hui fortement la culture et la vie publique brésilienne, mais aussi de nombreux mouvement ou religions dérivées.

[iv] Commentaires inspiré du site http://hermetism.free.fr/Viollet-le-duc_architecte.htm

Lire aussi