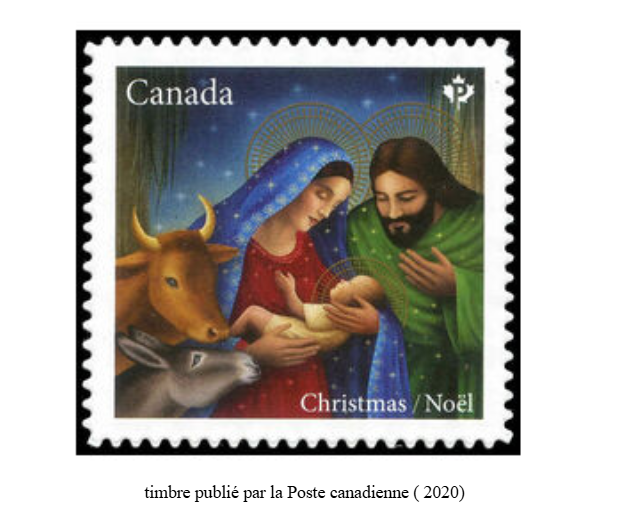

Alors qu’au Canada, pays pourtant marqué depuis des années par une sécularisation agressive et un climat politique peu favorable au christianisme, la poste nationale poursuit sa tradition et publie sans hésiter un timbre représentant la Nativité, une question s’impose : un tel hommage au cœur chrétien de Noël serait-il encore possible en France, où l’on n’ose même plus nommer cette fête par son nom ?

Le 6 novembre dernier, Postes Canada a donc émis un timbre représentant Marie, Joseph et l’Enfant Jésus, sous l’étoile brillante de Bethléem, accompagnés d’un âne, d’un agneau et d’un ange annonçant la Bonne Nouvelle. Les Rois mages apparaissent au loin, comme un rappel paisible du récit évangélique. Le timbre est beau, lumineux, assumé. Il porte clairement la mention « Noël ». Il est diffusé à 250 000 exemplaires et destiné, comme chaque année, à accompagner le courrier familial de la période.Ce choix pourrait sembler naturel. Il ne l’est pourtant pas dans un pays qui a traversé des années où toute référence au christianisme semblait devoir disparaître du paysage institutionnel. Pire encore, ce pays est devenu l’un des symboles d’une dérive anthropologique profonde : l’euthanasie y bat des records, la vie y est parfois présentée comme une charge plutôt que comme un don, et la dimension sacrée de l’existence humaine y est régulièrement bafouée.

Dans ce contexte, voir surgir un timbre de la Nativité, célébrant la naissance et l’espérance, apparaît presque comme une lueur d’espoir, un rappel inattendu de la valeur inestimable de toute vie humaine.

Pendant ce temps, en France, la situation paraît inverse. À l’approche de décembre, les grandes villes dévoilent leurs « illuminations des fêtes ». Les mots sont devenus prudents, parfois vides. On célèbre « l’hiver », on parle de « trêve festive », mais on évite soigneusement de dire « Noël ». Et lorsque l’on ose enfin employer ce mot, c’est bien souvent pour évoquer une longue période commerciale rythmée par des injonctions à consommer davantage. La « magie de Noël » se résume désormais à des vitrines scintillantes, des files d’attente dans les centres commerciaux et une frénésie d’achats censée remplacer l’attente patiente et intérieure de la Nativité.

La dimension religieuse, elle, est expurgée, réduite au silence, comme un élément gênant dans un décor devenu purement mercantile.

Dans l’espace public, la question des crèches redevient chaque année un cas d’école. Des élus locaux, au nom du patrimoine, de la tradition et de l’héritage chrétien de la France, souhaitent installer une crèche dans leur mairie ou sur une place communale. Ce geste, en soi enraciné dans l’histoire culturelle de la France, est désormais régulièrement attaqué. Certains maires se retrouvent condamnés, non pas pour avoir voulu imposer une religion, mais pour avoir tenté de préserver ce qui fait partie intégrante de la mémoire française.

La laïcité, principe de liberté qui permettait jadis à chacun de s’exprimer sereinement dans l’espace public, se trouve parfois invoquée comme un outil d’effacement, jusqu’à devenir un prétexte pour proscrire tout signe qui rappelle le christianisme. Ainsi, ce qui devrait être considéré comme un élément patrimonial et culturel majeur est parfois traité comme une provocation.

Cette crispation témoigne d’un malaise profond : celui d’un pays qui peine à assumer une dimension culturelle et religieuse pluriséculaire. Car la crèche, comme la Nativité sur un timbre, n’est pas un slogan politique. C’est un héritage. C’est la source de nos Noëls familiaux, de nos chants, de nos cathédrales, de notre calendrier même. C’est une culture qui a structuré la France depuis quinze siècles. Et pourtant, c’est cet héritage que l’on regarde aujourd’hui avec suspicion, comme si l’évoquer revenait à exclure, quand il s’agit au contraire d’un symbole accueillant, rassemblant et compris bien au-delà du cercle des fidèles catholiques .Le paradoxe est saisissant : là où le Canada, pays devenu déicide, reconnaît la valeur culturelle de la Nativité, la France, qui en a pourtant porté le récit au cœur de son histoire, semble redouter sa propre mémoire. Là-bas, la Nativité figure encore sur un timbre national. Ici, il n’est pas certain que cela ne provoquerait pas une tempête médiatique ou politique, toujours au nom du principe de la laïcité, cette excuse qui a bon dos…

Cette situation interroge. Pourquoi la France, dont le patrimoine est tissé de pierres d’églises et de scènes de crèche, hésite-t-elle à assumer sereinement ce qui fait partie de son âme ? Pourquoi craindre ce que tant d’autres pays, même très sécularisés, continuent de reconnaître sans complexes comme un socle culturel commun ? La publication d’un timbre canadien n’est pas un simple « événement philatélique ». C’est un véritable questionnement pour la France. Il nous invite à mesurer la distance qui sépare désormais notre espace public de son propre héritage religieux. Et il pose une question simple, mais essentielle :si le Canada peut encore représenter la Nativité, pourquoi la France ne le pourrait-elle plus ?