À travers ses discours sur « Terre, toit, travail » (Tierra, Techo, Trabajo), le pape François a donné une visibilité inédite aux Mouvements populaires, souhaitant placer les plus pauvres au centre de l’attention mondiale. Mais, derrière ces intentions sincères, se dresse une réalité que l’utopie ne peut ignorer : celle d’un monde gouverné non par la justice, mais par l’argent-roi, marqué par le péché et la folie de l’homme. Une question alors s’impose : le pontificat de François n’a-t-il pas fait fausse route en privilégiant une doctrine utopiste au détriment de la mission première de l’Église, le salut des âmes ?

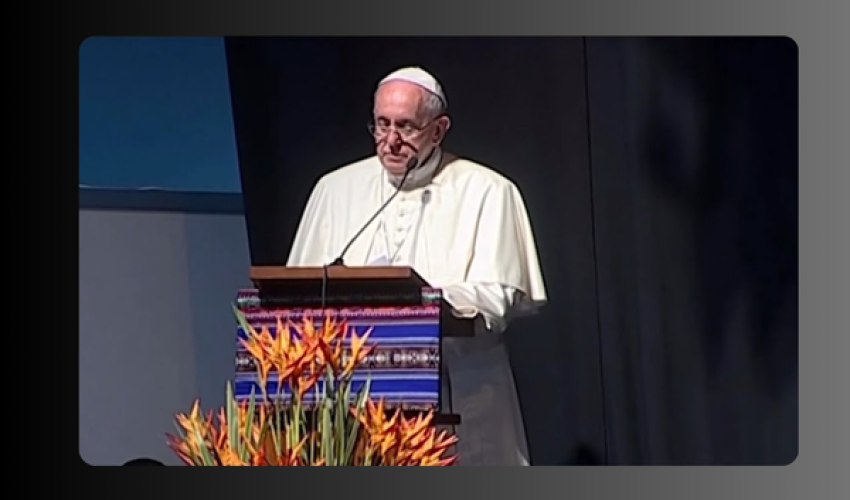

À partir de 2014, le pape François a initié une série de grandes rencontres mondiales appelées « Rencontres des Mouvements populaires », regroupant des travailleurs précaires, des migrants, des paysans sans terre et des exclus économiques. Lors de ces événements, qui eurent lieu à Rome (2014), Santa Cruz en Bolivie (2015) et de nouveau à Rome (2016), il a prononcé trois discours majeurs autour de l’idéal social résumé dans les trois mots « Terre, toit, travail » (Tierra, Techo, Trabajo). Dans ces allocutions, François ne se contentait pas de défendre une option préférentielle pour les pauvres : il appelait à une mobilisation active contre les injustices économiques, posant les bases d’une refonte sociale inspirée de la doctrine sociale de l’Église, mais ouverte à des alliances très larges, sans condition de foi.

Il est indéniable que ces appels traduisent une sollicitude réelle pour les souffrances humaines. Toutefois, leur portée se heurte à un principe fondamental que la foi chrétienne n’a jamais dissimulé : le monde est gouverné par des puissances d’argent, de gloire et de domination, enracinées dans un mal structurel. Les systèmes économiques, politiques et financiers sont façonnés non par l’amour du prochain, mais par l’appât du gain et la soif de pouvoir. Depuis la Chute, l’homme ne cherche pas spontanément le bien commun, mais la satisfaction de son égoïsme.

Or, c’est bien là que l’utopie sociale de François trouve ses limites. Appeler à une meilleure répartition des ressources, revendiquer des droits pour les laissés-pour-compte, dénoncer les injustices, tout cela est juste. Mais penser que l’on peut régénérer ce monde déchu par une action purement sociale est une illusion. Le Christ n’est pas venu instaurer une utopie terrestre ; il est venu sauver les âmes pour l’éternité. Le salut passe d’abord par la conversion intérieure, non par un changement de système économique.En misant autant sur les Mouvements populaires, François a en outre pris le risque d’associer l’Église à des organisations à la moralité douteuse. Nombre de groupes présents à ces rencontres – comme certains syndicats révolutionnaires, des ONG soutenant l’avortement, des mouvements politiques radicalisés – affichent des idéologies incompatibles avec la foi catholique. On peut penser à certaines composantes du World Social Forum ou aux ONG proches de l’extrême gauche laïciste, où l’on prône des revendications sociétales contraires au Magistère.

Dans cette volonté d’un monde meilleur et plus juste selon l’homme, un nouveau mot est apparu, érigé en étendard : l’« inclusivité ». Ce terme, à l’origine louable, a progressivement servi de cheval de Troie pour justifier l’accueil sans discernement d’idéologies, de comportements et de revendications contraires à l’enseignement de l’Évangile. Sous prétexte d’inclusion, on a vu s’ouvrir la porte à une dilution de la doctrine catholique : bénédictions de couples irréguliers, ambiguïtés sur les vérités morales, relativisation de l’annonce du salut. L’inclusivité, lorsqu’elle n’est pas éclairée par la Vérité du Christ, devient le masque d’un relativisme qui, loin de guérir les blessures du monde, les aggrave en renonçant à la lumière salvatrice du Seigneur.

Ainsi, en diluant la priorité du salut des âmes dans un vaste programme de revendications sociales, l’Église court le risque de se laisser entraîner dans une lutte terrestre sans fin, où les idéaux finissent inévitablement récupérés, détournés ou étouffés par les forces du monde. Le pape Léon XIII, dans Rerum Novarum, avait su dénoncer l’injustice sociale tout en rappelant que la régénération de la société commence par la sanctification des individus.

La doctrine sociale de l’Église ne peut être authentique que si elle reste arrimée à sa mission surnaturelle : préparer les âmes à la vie éternelle. Lorsque l’on substitue à cette mission la construction d’un « monde meilleur », on risque de confondre le Royaume de Dieu avec les illusions d’un paradis terrestre.

Le projet « Terre, toit, travail » porte en lui une générosité admirable. Mais, sans enracinement solide dans la vérité de l’Évangile – celle qui appelle d’abord à la conversion du cœur –, il pourrait bien s’égarer dans les mirages d’une justice humaine toujours compromise.

La grande tentation de notre époque n’est-elle pas, précisément, de vouloir changer le monde sans changer l’homme ? L’Église, fidèle à son Seigneur, ne doit jamais oublier que « notre cité est dans les cieux » (Philippiens 3,20) – non dans les utopies de la terre.

À l’heure où le conclave s’apprête à s’ouvrir le 7 mai prochain, ce constat prend une résonance toute particulière. Le futur successeur de saint Pierre devra discerner avec sagesse : si l’Église ne peut se détourner des souffrances des plus pauvres, elle ne saurait non plus réduire sa mission à des combats sociaux. Le prochain pape sera attendu non pour ériger une nouvelle utopie terrestre, mais pour ramener l’Église au cœur de sa vocation : annoncer le Christ, Sauveur des âmes, lumière des nations, unique source de justice véritable. Que l’Esprit Saint éclaire les pères cardinaux afin qu’ils désignent un pontife capable de restaurer cet équilibre vital entre la charité active et l’annonce de l’Évangile éternel.

Lire aussi