Par Stéphane Brosseau

Pour cette rentrée de septembre , continuons notre présentation des cathédrales françaises par l’une des dix plus belles à mon sens (sur nos 231 en France métropolitaine et outremer) ; Notre-Dame de Paris a failli disparaitre lors de l’incendie du 15 avril 2019 ; mais elle fut sauvée par la bravoure, la ténacité, l’intelligence de quelques hommes et femmes, et sublimée par une armée de donateurs, une volonté nationale, une coordination parfaite, une haute technicité, des compétences pluriséculaires exceptionnelles, mais aussi la passion, la foi et…je le crois, la Vierge Marie.

Au matin du 20 avril, dans un amas de pierres, un enchevêtrement de poutres calcinées, des cascades de plomb en fusion figées, mais aussi d’eau qui finissait de s’évacuer, il y avait trois lueurs : la voute écroulée du transept qui laissait entrer le jour, la Croix d’or et l’Esprit dans l’axe, et, contemplant ce désastre, debout, comme au pied de la Croix, la statue de la Vierge immaculée, dont la présence miraculeuse fut signe d’Espérance et de vie. Nous consacrerons quatre articles à ce joyau.

Notre-Dame est la cathédrale de tous les Français, croyants ou non, mais aussi le symbole de la Rencontre, avec nos frères en humanité et avec le Dieu d’amour trinitaire, sous le regard bienveillant de Marie. Tel est le message de ce symbole de foi et de la France.Pour plus de détails, je vous invite à consulter l’article de mon encyclopédie sur les cathédrales, sachant qu’il fut rédigé avant l’incendie ; des pertes furent irrémédiables, comme la charpente appelée « la forêt », il y eu des destructions (l’autel et la couronne de lumière datant du cardinal Lustiger) mais l’essentiel fut préservé, restauré magnifiquement ou reproduit à l’identique, comme la flèche classée de Viollet-le-Duc par exemple.Après l’extraordinaire restauration, il convient d’actualiser ces données : je modifie donc des photos, et prends en compte le nouvel agencement, le mobilier, dont certains éléments modifient et enrichissent encore la symbolique ; je ferai aussi part d’un avis personnel sur certains aspects, vus sous l’angle de la symbologie et de la philosophie induite dans le passage de l’arts roman au gothique.

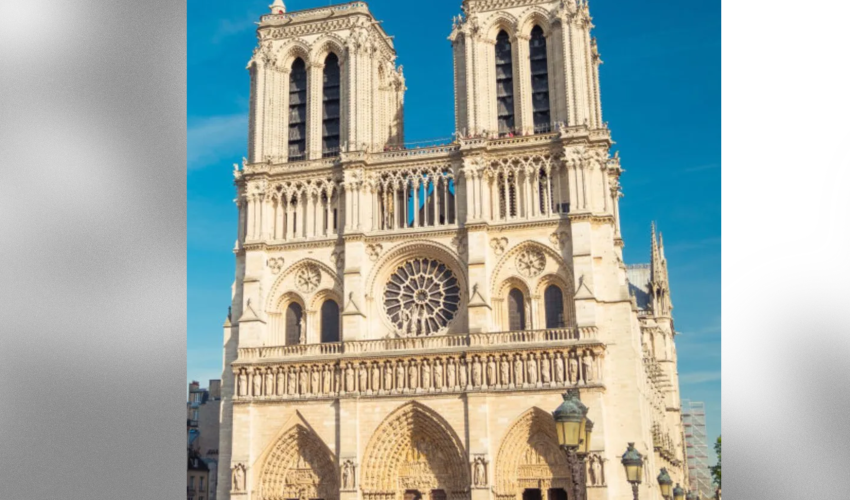

La cathédrale Notre-Dame de Paris[iii], communément appelée « Notre-Dame », est la cathédrale de la capitale « administrative » du pays depuis le XIIe siècle, même à l’époque où le roi et sa cour étaient sur les bords de la Loire ou à Versailles. Sa façade occidentale domine le parvis Notre-Dame – place Jean-Paul-II. Cette cathédrale est l’une des six basiliques mineures de France, la deuxième après celle du Folgoët. Elle accueille aujourd’hui de 13 à 20 millions de visiteurs par an, ce qui en fait le monument le plus visité de France (devant la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, le musée du Louvre, le parc du château de Versailles et la tour Eiffel) et de toute l’Europe.

Elle fut édifiée sous l’impulsion de l’évêque Maurice de Sully, essentiellement sur deux siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle, avec des phases de construction distinctes, des modifications en cours d’édification, que nous allons détailler. Par exemple, durant cette période, la découverte de nouveaux gisements de pierre calcaire à la densité et à la dureté remarquables, particulièrement bien adaptée aux sculptures, permit de remplacer les quatre oculi originels sur les façades Nord et Sud du transept, identiques à ceux de l’abbaye des Vaux-de Cernay, par de magnifiques rosaces ; cela impliqua la démolition en 1263 des façades de 1208 et le remplacement du toit du chœur par des murs plus élevés, de grandes fenêtres et une nouvelle toiture ; vers 1230, à la suite de l’agrandissement des fenêtres hautes, on remplaça les arcs-boutants supérieurs à double volée par des grands arcs-boutants à simple volée.

Le style n’est donc pas parfaitement homogène : il est à la fois gothique primitif (avec les voûtes sexpartites de la nef) et gothique rayonnant. Les deux roses qui ornent chacun des bras du transept sont parmi les plus grandes d’Europe avec treize mètres de diamètre. Lors de son achèvement, la cathédrale était l’une des plus grandes d’Occident. Après la tourmente révolutionnaire, la cathédrale bénéficia de 1844 à 1864 d’une restauration importante et parfois controversée, sous la direction de l’architecte Viollet-le-Duc, qui, au-delà d’une « réparation » classique, y incorpora des éléments et des motifs inédits, conformes à l’idée que se faisait du Moyen Âge un XIXe siècle rationaliste. Il est à ce stade nécessaire de préciser quelques éléments fondamentaux concernant cette « restauration » : ce terme revêt à cette époque quelque chose de parfaitement nouveau ; ainsi, jusqu’au début du XIXe siècle, on se contentait de « réparer », c’est-à-dire de cacher ce qui était abimé, par de petits travaux, en utilisant les moyens techniques et les matériaux du moment. Ainsi, la réparation de Notre-Dame au début du XIXe siècle consista à visser des plaques de calcaire sur les zones endommagées. Les pierres étant d’origine différente des carrières médiévales, leur résistance était donc hétérogène et les blocs s’abimaient encore plus en profondeur avec le gel et la chaleur, d’autant qu’ils ne respiraient plus.

Or, Viollet-le-Duc imposa que les pierres utilisées aient des caractéristiques identiques à celles d’origine. Il exigeait que chaque bloc fasse exactement la même dimension que celui qu’il remplaçait, que les outils utilisés soient identiques à ceux des bâtisseurs, que les échafaudages soient établis d’une certaine façon, que toute opération soit répertoriée très méthodiquement. Il mit en place une structure hiérarchique extrêmement rigoureuse pour tous les travaux nationaux et les architectes devaient se plier à cette façon de faire, sous peine d’être renvoyé (ce fut le cas par exemple pour l’architecte responsable de la restauration de Reims ; Viollet-le-Duc prit sa place).

Il classa toutes les cathédrales en différents groupes, selon une logique historique ou géographique notamment. Cette méthode visant à standardiser les travaux fut d’une efficacité remarquable, qui sauva indéniablement les bâtiments, mais elle montra ses limites en particulier dans la statuaire, en occultant toute originalité régionale ou artistique, et en enlevant souvent une richesse liturgique définitivement perdue. En effet, les statues détruites lors de la Révolution, faute de sources iconographiques fiables, furent recopiées d’une cathédrale à l’autre, selon son groupe d’appartenance. Ainsi, la cathédrale de Laon s’est retrouvée avec des statues identiques de celles de Paris, y compris avec une représentation sur son portail Sud par exemple de saint Denis, évêque de la capitale, qui n’avait pourtant rien à faire dans cette région ; il eut été préférable de représenter saint Rémi, évêque de Reims.

Le chantier de construction de la cathédrale fut l’œuvre d’une succession de maîtres d’œuvre qui rivalisaient de prouesses techniques et artistiques sur parfois plusieurs chantiers à la fois. Les ouvriers étaient appelés compagnons ; ils étaient réunis en confréries ou fraternités, et étaient payés à la tâche (très bien, par rapport au reste de la société) ; ils ont ainsi laissé parfois sur les pierres des signes caractéristiques qui sont en fait des estampilles, les marques des tâcherons.

Cette cathédrale représente un exploit d’ingéniosité, un joyau artistique, riche d’une profusion de symboles

On pense qu’au début de l’ère chrétienne il existait, à l’emplacement de Notre-Dame, un temple païen gallo-romain dédié à Jupiter (comme en atteste la découverte du pilier des Nautes, en 1711). Il fut ensuite remplacé par une grande basilique paléochrétienne semblable aux basiliques civiles antiques. On ne sait pas si cet édifice, dédié à saint Étienne, fut élevé à la fin du IVe siècle et remanié par la suite ou s’il date du VIe siècle, avec des éléments plus anciens réemployés pour la cathédrale de Childebert Ier, fils de Clovis et de Clotilde[iv]. Cette cathédrale Saint-Étienne, ornée de mosaïques, était de très grandes dimensions pour l’époque. Sa façade occidentale se trouvait à une quarantaine de mètres plus à l’Ouest que l’actuel portail occidental et avait une largeur de 36 mètres pour une longueur de 70 mètres, c’est-à-dire un peu plus de la moitié de la longueur de la cathédrale actuelle. Des rangées de colonnes de marbre séparaient une nef et quatre bas-côtés.

Un baptistère, dénommé Saint-Jean le Rond, était situé au Nord de la cathédrale Saint-Étienne (sa présence est attestée avant 452) ; il fut préservé jusqu’aux travaux de Soufflot au XVIIIe siècle. Entre ce temple gallo-romain et la cathédrale de Sully, se succédèrent pas moins de quatre édifices religieux : une église paléochrétienne remaniée en une basilique mérovingienne, puis une cathédrale carolingienne (reconstruite à la suite d’un incendie en 857) et enfin une cathédrale romane restaurée et agrandie mais qui s’avéra progressivement trop petite pour la population de Paris qui augmentait rapidement.

En 1160, l’évêque Maurice de Sully décida alors la construction d’un sanctuaire d’un nouveau type, beaucoup plus vaste[v]. Il était prévu à la place de la cathédrale romane, dont les pierres sacrées pouvaient être remployées retaillées ou pour les fondations.On ne sait pas bien s’il s’agissait d’une initiative personnelle, ou d’une volonté des chanoines, voire du roi.

La construction, commencée sous le règne de Louis VII dura de 1163 à 1345. À cette époque, Paris n’était qu’un évêché, suffragant de l’archevêque de Sens.

1163 – 1250 : la tradition incertaine, rapportée par le chroniqueur Jean de Saint-Victor dans son Memoriale Historiarum, veut qu’entre le 24 mars et le 25 avril 1163, le pape Alexandre III, alors réfugié à Sens, posa lui-même la première pierre en présence du roi Louis VII. En l’état actuel des connaissances, la date traditionnelle du début des travaux de Notre-Dame retenue est 1163. L’essentiel des travaux se fit sous la direction de l’évêque Maurice de Sully (1160-1197) et de son successeur Odon de Sully (1197-1208) ; il n’y avait aucun lien de parenté entre les deux hommes. On distingue généralement quatre campagnes d’édification, correspondant à quatre maîtres d’œuvre différents dont les noms ne nous sont pas parvenus :

- 1163-1182 : construction du chœur et de ses deux déambulatoires. Selon le chroniqueur Robert de Torigni, le chœur fut achevé en 1177 et le maître-autel fut consacré par le cardinal Henri de Château-Marçay, légat du pape et Maurice de Sully, le 19 mai 1182.

- 1182-1190 : construction des quatre dernières travées de la nef, des bas-côtés et des tribunes. La construction de la nef commença en 1182, après la consécration du chœur. Il est cependant possible que les travaux aient débuté dès 1175, mais ils s’arrêtèrent après la quatrième travée, laissant la nef inachevée.

- 1190-1225 : construction de la base de la façade et des deux premières travées de la nef. On commença l’édification de la façade en 1208. À partir de cette date, les portails furent construits et décorés. L’étage de la rose date de 1220-1225. La construction des premières travées de la nef fut reprise en 1218, afin de contrebuter la façade.

- 1225-1250 : partie haute de la façade, et les deux tours. On agrandit alors des fenêtres hautes (suppression des petites rosaces identiques à celles des Vaux-de-Cernay) pour remédier à l’obscurité (vers 1230). Simultanément la toiture des combles des tribunes fut remplacée par des terrasses, et de nouveaux arcs-boutants, dotés de chaperons à chéneaux, permirent l’évacuation des eaux de pluie de la partie supérieure de l’édifice. On construisit les chapelles latérales de la nef entre les culées des arcs-boutants. La tour Sud fut achevée en 1240 et on abandonna la même année l’idée de doter les tours d’une flèche. En 1250, sous le règne de Saint Louis, la construction de la tour Nord fut achevée. La construction à proprement parler de la cathédrale était terminée et elle pouvait parfaitement rendre son office. Les phases ultérieures de l’édification ne concernèrent que des ajouts, des embellissements, des réparations et modifications parfois fort importantes.

1250 – fin du XIVe siècle : à cette époque, on s’aperçut que les portails du transept, construits en style roman, contrastaient par la sévérité de leur style avec la grande façade gothique richement ornée au goût du jour. La reconstruction des parties romanes fut alors décidée par l’évêque Renaud de Corbeil (1250-1268).

Jehan de Chelles, Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, Jean Ravy, Jean le Bouteiller et Raymond du Temple sont les maîtres d’œuvre qui se sont succédé durant cette période.

Jean de Chelles procéda à l’allongement du transept, initialement au Nord (vers 1250), puis au Sud ; il fit réaliser la façade Nord du transept et sa superbe rose. À la suite de son décès en 1265, son travail sur le croisillon Sud fut achevé par Pierre de Montreuil à qui on doit la façade Sud du transept et sa magnifique rose. Il mourut en 1267. Pierre de Montreuil avait également terminé les chapelles et la « porte Rouge ». Enfin, il commença le remplacement des arcs-boutants du chœur.

Son successeur, Pierre de Chelles, construisit le jubé et commença les chapelles du chevet en 1296. Ces dernières furent achevées par Jean Ravy, maître d’œuvre de 1318 à 1344. Jean Ravy débuta la construction des admirables arcs-boutants du chœur d’une portée de 15 mètres, ainsi que la clôture du chœur. En 1344, son neveu Jean le Bouteiller lui succéda jusqu’en 1363. Après son décès, son adjoint, Raymond du Temple, termina les travaux, notamment la superbe clôture du chœur.

XVe et XVIe siècles : il n’y eut pas de bouleversement de fond durant cette période, mais les artistes de la Renaissance se détournèrent de l’art gothique, considéré comme l’œuvre de barbares. Ils n’hésitèrent donc pas à camoufler les piliers, à recouvrir les murs et arcades d’immenses tapisseries et tentures. La statuaire baroque envahit les nefs chargées déjà de nombreux autels et pupitres, de tombeaux et cénotaphes.

XVIIe et XVIIIe siècles : en 1625, la fontaine du Parvis Notre-Dame fut construite par l’architecte Augustin Guillain, pour alimenter les habitants de l’Île de la Cité. En 1699, selon le souhait de Louis XIV et le vœu de son père Louis XIII, de profondes transformations intérieures furent entreprises, notamment au niveau du chœur. L’architecte Robert de Cotte démolit le jubé, qui fut remplacé par une somptueuse grille en fer forgé doré à la feuille d’or ; il démolit aussi une partie des hauts reliefs des clôtures afin d’ouvrir le chœur sur le déambulatoire en les remplaçant par des grilles ; il enleva aussi des sépultures pour permettre le réaménagement complet du chœur dans le goût de l’époque, à l’instar de bon nombre d’autres cathédrales gothiques dans toute l’Europe, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.

De nouvelles stalles furent sculptées, ainsi qu’un nouveau maître-autel et les statues qui l’ornent encore aujourd’hui, représentant Louis XIV renouvelant le vœu de consécration de la France à la Vierge Marie par Louis XIII ; les deux souverains sont agenouillés devant la Pietà.

En 1709, le chanoine Antoine de La Porte commanda au roi Louis XIV six tableaux illustrant la vie de la Vierge pour la décoration du chœur. Charles de la Fosse, réalisa pour ce projet en 1715, L’Adoration des mages, aujourd’hui conservée au Musée du Louvre.

Mais le XVIIIe siècle fut particulièrement funeste pour la cathédrale. En 1756, les chanoines jugeant l’édifice trop sombre, demandèrent aux frères Le Vieil de détruire les vitraux du Moyen Âge et de les remplacer par du verre blanc ; après quoi on badigeonna les murs de la cathédrale. Les rosaces furent cependant conservées. Enfin, à la demande du clergé, Soufflot, architecte de l’église Sainte-Geneviève, fit disparaître le trumeau et une partie du tympan du portail central orné du célèbre Jugement dernier, pour laisser passer plus aisément le dais des processions.

En février 1791, par une suite de décrets de l’Assemblée constituante sur proposition de la mairie de Paris, la cathédrale Notre-Dame de Paris devint le siège de la paroisse de la Cité, par transfert des prérogatives exercées jusqu’alors par dix petites églises de l’île. Au cours de la Révolution, de nombreux actes de vandalisme furent perpétrés sur l’édifice : les 28 rois d’Israël et de Juda de la galerie des Rois de la façade furent décapités et enlevés, car ceux qui ont ainsi agi croyaient qu’il s’agissait des rois de France. On a retrouvé que 21 têtes originales ainsi que de nombreux fragments en 1977 (elles se trouvent actuellement au musée national du Moyen Âge). Toutes les grandes statues des portails furent également détruites, à l’exception de la Vierge du trumeau du portail du cloître. Par décret, la cathédrale devint un temple de la Raison le 10 novembre 1793. Le culte fut organisé par Pierre-Gaspard Chaumette, et le maître-autel fut dès-lors transformé en autel de la déesse Raison. Ce même mois, le culte catholique fut interdit à Paris. La cathédrale fut ensuite « reconvertie » en entrepôt.

Restauration du XIXe siècle : la cathédrale fut ensuite rendue au culte catholique (définitivement le 18 avril 1802, peu après la signature du concordat de 1801). On procéda rapidement à quelques réfections d’urgence si bien qu’en décembre 1804, Napoléon Bonaparte put s’y sacrer empereur des Français, en présence du pape Pie VII. L’édifice avait été blanchi à la chaux pour la circonstance, puis dissimulé sous des décors de Percier et Fontaine.

Une fois la paix retrouvée, la cathédrale était dans un tel état de délabrement que les responsables de la ville commencèrent à envisager la possibilité de la démolir totalement. Victor Hugo, admirateur de l’édifice, écrivit alors son roman Notre-Dame de Paris ; publié en 1831, il eut un succès considérable et avait notamment pour but de sensibiliser le public à la valeur patrimoniale d’un tel monument ; l’année de la publication de son roman, des émeutiers anti-légitimistes pillèrent la sacristie et son trésor, brisèrent les vitraux et dévastèrent l’archevêché, ce qui, paradoxalement, servit la sensibilisation de l’opinion publique. Il réussit à créer un large mouvement populaire d’intérêt regroupant les catholiques, les laïcs et les monarchistes en faveur de la cathédrale, qui fut en quelque sorte « adoptée » par les parisiens, dans le contexte culturel du romantisme.

Le ministre des Cultes décida alors d’entreprendre un grand programme de restauration. L’architecte Godde chargé jusqu’alors de l’entretien de l’édifice fut écarté car il était très controversé. On se tourna vers Jean-Baptiste-Antoine Lassus et Eugène Viollet-le-Duc qui s’étaient distingués sur le chantier de la Sainte-Chapelle. Ces derniers déposèrent un projet et un rapport ; ayant emporté l’appel d’offres en 1844, ils estimaient en 1845 avoir besoin d’un budget de 3 888 500 francs, qu’ils durent réduire à 2 650 000, pour la réfection de la cathédrale et la construction d’une sacristie. L’Assemblée nationale vota une loi accordant cette somme, qui s’avéra bien vite insuffisante puisque tout le budget fut consommé en 1850. Les travaux s’arrêtèrent donc ; Viollet-le-Duc dut présenter à plusieurs reprises de nouvelles propositions afin de les achever. La construction de la sacristie se révéla un gouffre financier. Il fallut en effet descendre jusqu’à neuf mètres de profondeur avant de rencontrer un terrain stable.

Antoine Lusson et Adolphe Napoléon Didron pastichèrent des vitraux du XIIIe siècle en réalisant les verrières des fenêtres hautes du chœur ou des baies des chapelles. L’état lamentable des maçonneries de la cathédrale était généralisé, la porte rouge par exemple était en ruine. On ne comptait plus les pinacles brisés, les gables effondrés. Quant à la grande statuaire des portails et de la façade, il n’en restait plus grand-chose : les restaurateurs durent donc effectuer un travail considérable de recherche à partir des exemples d’Amiens, de Chartres et Reims afin de restituer (à l’identique si possible, ce qui était rarement fait à l’époque) les parties dégradées. Pour ce faire, les architectes réunirent une équipe d’excellents sculpteurs sous la direction d’Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume. Beaucoup d’entre eux provenaient de l’atelier de David d’Angers et se connaissaient. Plus de cent grandes statues furent ainsi créées pour l’extérieur, dont les douze statues en cuivre entourant la base de la flèche, œuvres de Geoffroy-Dechaume lui-même, qui témoignent du grand talent de ce sculpteur. Viollet-le-Duc apporta un très grand soin à la réalisation de ces statues. Elles étaient d’abord dessinées par ses soins, puis une maquette grandeur nature en plâtre était réalisée. On apportait alors les corrections nécessaires jusqu’à ce que l’œuvre soit jugée satisfaisante. À ce moment seulement, on procédait à la réalisation de la statue définitive en pierre. Aucune liberté de création n’était laissée aux sculpteurs, dont le travail était totalement contrôlé par les architectes.

Lors de la restauration, la cathédrale fut quelque peu remaniée. La rosace Sud par exemple fut pivotée de quinze degrés, afin de la faire reposer selon un axe vertical pour consolider l’ensemble, car la maçonnerie s’était affaissée. Enfin quelques statues sorties de l’imagination de l’architecte furent sculptées, telles les impressionnantes chimères fantastiques contemplant Paris du haut de la façade, qui n’auraient certainement pas été réalisées ainsi au Moyen Âge, pour des raisons de symbolique que nous étudierons.

Au total plus de douze millions de francs furent ainsi octroyés. Lassus mourut en 1857 ; Viollet-le-Duc acheva donc seul la restauration le 31 mai 1864. Le parvis de Notre-Dame fut dégagé dans les années 1860-1870 par des travaux du Baron Haussmann. Celui-ci transforma profondément l’urbanisme parisien sous le Second Empire, pour des raisons d’hygiène et de salubrité, de circulation, de maintien de l’ordre et de déplacement des troupes, d’organisation générale de la ville et d’esthétique, en créant de grandes perspectives. Ces travaux nécessitèrent la démolition de l’ancien Hospice des Enfants-trouvés du XVIIIe siècle, devenu siège de l’administration de l’Assistance-publique, et de l’ancien Hôtel-Dieu.

Après la construction de la Crypte archéologique, les contours des rues médiévales et d’anciens bâtiments, comme l’église Sainte-Geneviève-des-Ardents, disparue en 1747, furent matérialisés sur le sol du parvis par des pavés de couleurs claires.

Depuis la restauration du XIXe siècle : peu de temps après, la Commune de 1871 faillit anéantir l’édifice. Des émeutiers mirent le feu à quelques bancs et chaises, mais l’incendie fut vite maîtrisé et ne causa que des dégâts très légers.

La cathédrale ne fut pas endommagée durant les deux guerres mondiales.

En 1965, les douze fenêtres hautes de la nef et les douze petites rosaces à alvéoles des tribunes furent garnies de 24 vitraux colorés remplaçant les verres gris et ternes implantés par les chanoines au XVIIIe siècle. Non figuratifs, ils furent l’œuvre du peintre-verrier Jacques Le Chevallier qui utilisa les produits et couleurs du Moyen Âge. L’ensemble utilisait une quinzaine de tons, à dominante rouge et bleue (la graduation allant d’Ouest en Est du bleu au rouge).

Dans les années 1990, les procédés modernes ont permis de redonner à la pierre extérieure de la cathédrale, noircie par les siècles, sa blancheur supposée d’origine. Il y avait en effet deux couches distinctes de pollution qui noircissait la pierre : une partie brune sur la pierre exposée à l’air et aux rayons du soleil et une couche noire de surface constituée de gypse (sulfate hydraté de calcium) provoquée par les particules issues de la pollution de l’air.

La saleté fut éliminée et les sculptures ont bénéficié d’un traitement par laser, micro-gommage et compresses humides, afin de pulvériser la poussière sans altérer la patine du temps. Les pierres trop détériorées furent remplacées par de la roche prélevées en région parisienne, dans des gisements de calcaire lutétien coquillé semblables au minerais d’origine. De plus, un réseau de fils électriques, invisibles depuis le sol, a provoqué le départ des pigeons, responsables d’altérations importantes au niveau des pierres.

À l’occasion du jubilé du 850e anniversaire de la cathédrale, des travaux d’envergure furent conduits à l’intérieur de la cathédrale et dans les tours. Les éclairages de la nef furent restaurés, permettant ainsi de créer des ambiances différentes pour les visites, les messes et les concerts en soirée.

La console du grand orgue fut totalement informatisée en 2013 et en 2014, ses 12 000 tuyaux furent nettoyés.

Un système de prévention des incendies fut mis en place, avec de nouvelles serrures aux portes et avec un câblage spécifique. Les fils aériens disgracieux à l’intérieur et à l’extérieur furent également masqués. Enfin, les tours de Notre-Dame furent dotées de neuf nouvelles cloches, dont un bourdon ; elles sonnèrent pour la première fois le 23 mars 2013. Le nouvel ensemble campanaire est à présent semblable à celui qui existait au Moyen Âge.

Mais la pollution génère toujours des dommages importants (chute de gargouilles, ruine de pinacles…) ; cela a conduit l’archevêché à lancer en 2017 un appel aux dons pour un montant espéré de 100 millions d’euros sur 20 ans, afin notamment de réparer la flèche, dont il fallait refaire l’étanchéité (pour un coût de 10 millions d’euros), de restaurer la sacristie (10 millions) et consolider les arcs-boutants du chevet (20 à 30 millions).

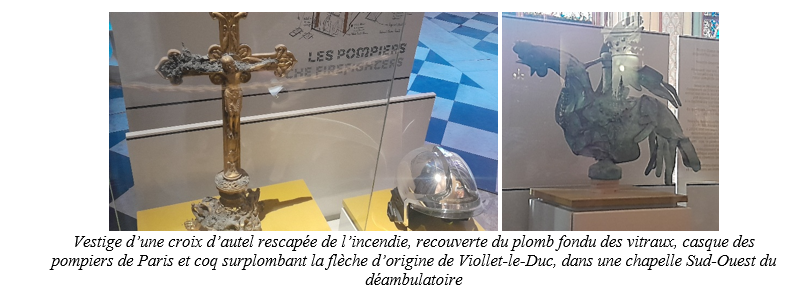

C’est au cours de cette campagne de travaux qu’un immense incendie se déclara le Lundi saint 15 avril 2019, emportant toute la toiture, détruisant la flèche et perçant la voute à plusieurs endroits, sans parler des nombreux dégâts sur les œuvres d’art. Heureusement, le Trésor fut sauvé, grâce notamment à l’action du recteur, Monseigneur Chauvet, des services municipaux et de l’Etat, la tout Nord fut épargnée, grâce à l’action courageuse des pompiers de Paris (sans quoi, l’ensemble fut certainement écroulé). Ce drame fit prendre conscience à tous les Français, croyants ou non, qu’ils étaient fils et filles de cette cathédrale, joyau patrimonial majeur, cœur de la Nation. L’émotion fut encore supérieure à celle de 1831, et le monde entier réagit très rapidement pour exprimer sa solidarité avec la France. Si bien que près d’un milliard d’euros fut rassemblé pour la reconstruction. La reconstruction fut réalisée en cinq ans. Elle suscita de vifs débats sur la façon de restaurer, soit avec des gestes d’architectes ou d’artistes, soit à l’identique…En effet, il s’agissait d’une reconstruction d’un élément classé par les Monuments historiques, et non d’une construction ; il devait donc normalement être refait à l’identique (sans quoi il n’y avait plus lieu de classer) ; rappelons que la France a de plus signé la Charte de Venise en 1964, qui prévoit ce qui doit être refait en matière de monuments historiques et comment.

Pour comprendre l’histoire de la construction de Notre-Dame, il est important de prendre conscience de l’évolution technique qui a permis l’édification de ce monument. Nous avons déjà abordé le principe de la voûte en berceau brisé (ou arc brisé), celui de la croisée d’ogives, des arcs boutants (ajourés à Paris), mais il convient aussi de parler de la standardisation. Elle consistait à concevoir des gabarits de formes, qui donnaient la possibilité de tailler des éléments rigoureusement identiques dans la pierre, et d’élaborer ainsi des rosaces, des piliers travaillés, des frises etc. Cela permit aussi de tailler la pierre sur le lieu d’extraction, et donc de ne transporter que le matériau strictement nécessaire, par exemple pour Paris, sur la Seine ou la Bièvre jusqu’à la grève au Sud-Est du chœur de la cathédrale. Il y eu l’évolution des outils, avec la conception d’échafaudages très complexes (dont il reste les marques carrées de l’implantation dans les murs (observer par exemple le Nord de la tour Nord-Ouest de Notre-Dame de Paris). Il convient aussi de mentionner l’utilisation de la force de l’eau avec des marteaux hydrauliques, qui pouvaient frapper 120 coups par minute et facilitaient la forge des barres d’assemblage des pierres (ainsi armés, les murs pouvaient utiliser moins de matériaux), des portails et des verrières, ou la transformation des trébuchets de guerre en véritables grues installées dans les voutes (à 36 m du sol à Notre-Dame de Paris) pour soulever des poids considérables (un homme pouvait ainsi élever dix fois son poids).

La cathédrale est essentiellement bâtie en pierre de taille provenant des anciennes carrières de Paris, situées dans le 5e arrondissement (à l’emplacement actuel du Val-de-Grâce) lors de la construction du chœur, puis plutôt dans le 12e arrondissement et à Charenton durant la construction de la nef. On y exploitait des formations calcaires du Lutétien de grande qualité, datant de 40 à 46 millions d’années. Cette pierre fut employée dans toute la région parisienne en architecture. Les calcaires lutétiens ne sont pas présents partout, ils forment un étage géologique de quelques mètres d’épaisseur seulement à Paris, constitué de couches superposées et aux propriétés de texture et de dureté très différenciées d’une strate à l’autre, et dont une partie seulement est utilisable. À l’époque gothique, on utilisait ces pierres depuis déjà plus d’un millénaire, c’est-à-dire depuis l’époque gallo-romaine, et on disposait donc d’une bonne connaissance des propriétés et du comportement de chacune des variétés eu égard au vieillissement et aux intempéries.

Les calcaires tendres, notamment des « lambourdes », furent utilisés pour l’intérieur des murs et pour l’architecture intérieure, comme les voûtes ou les arcades des tribunes. En revanche les calcaires coquillers durs (calcaires à cérithes, des coquilles coniques de gastéropodes fossilisées qui se sont déposées près du littoral au Lutétien), issus des « bancs francs » dans les carrières, ont été utilisés pour les pierres exposées à l’extérieur, ainsi que pour les assises des fûts des grosses colonnes à l’intérieur, qui doivent supporter un poids considérable. Durant l’époque moderne, le calcaire dur à cérithes était surtout utilisé à Paris pour les soubassements des bâtiments, mais plus guère pour l’élévation. Le « liais », un calcaire lutétien dur et au grain très fin à cérithes et à petites milioles, dont la consistance se rapproche un peu du marbre, est, de par sa densité, propice à la mise en œuvre en délit, si bien qu’il a été utilisé surtout comme pierre statuaire (comme la célèbre statue d’Adam, initialement au revers de la façade Sud du transept de Notre-Dame), et quelques petits éléments architecturaux, comme les colonnettes monolithiques des tribunes et celles qui longent les piliers dans la nef (mais pas dans le chœur), ainsi que pour les meneaux et les remplages des fenêtres. Le liais n’étant présent qu’en un banc de faible épaisseur dans les carrières (30 à 40 cm d’épaisseur), il a ainsi déterminé le format allongé des sculptures ; la stratification naturelle de la pierre est disposée verticalement, ce qui n’offre qu’une faible capacité de charge.

Les calcaires lutétiens des carrières de Paris étaient réputés au Moyen Âge et exportés loin de Paris, en particulier le liais, pour la sculpture gothique. On en retrouve à Chartres et à Auxerre par exemple.

L’histoire de l’édification de Notre-Dame épousa donc l’Histoire de notre pays, de ses tourments, de ses génies, de ses excès, de sa foi. Nous décrirons dans les prochains articles cet édifice, et nous en déduirons la symbolique particulièrement riche.

[i] Inspiré de l’encyclopédie en ligne, des sites :

– http://www.archistorm.com/cathedrale-de-creteil-architecture-studio/

– Article d’Emmanuel Béllanger, octobre 2015, sur le site Narthex.

– Article de Samuel Bleynie, 17 octobre 2015, La Croix.

[ii] Photos : Stéphane Brosseau

[iii] Inspiré de l’article « Notre-Dame de Paris » de l’encyclopédie et de sa bibliographie.

[iv] Childebert 1er est né vers 497 à Reims et mort le 23 décembre 558 à Paris ; il était roi de Paris de 511 à 558 et roi d’Orléans de 524 à 558. Childebert était le quatrième fils de Clovis et le troisième des quatre que ce dernier eut avec Clotilde.

[v] En effet, Paris passa en quelques années de 25 000 habitants en 1180, au début du règne de Philippe II Auguste, à 50 000 vers 1220, et devenait ainsi l’une des plus grandes villes d’Europe.