Par Stéphane Brosseau*

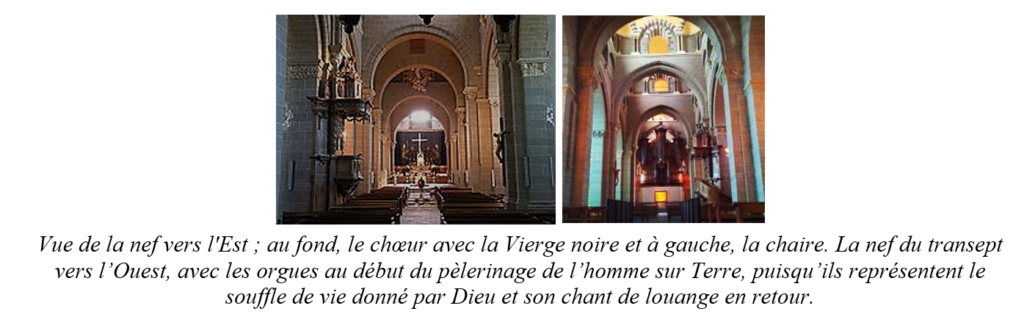

Après avoir décrit l’extérieur dans l’article précédent, entrons dans la cathédrale.En forme de croix latine (la Croix signe cette terre), elle comprend une nef à six travées, (l’humanité progressant vers Dieu) à laquelle sont accolés deux bas-côtés de même hauteur, un transept saillant de 2X2 travées (4 : la Terre – l’Incarnation sur Terre), dont chaque bras se termine par deux absidioles jumelles, au-dessus desquelles se trouve une tribune ; l’édifice s’achève par une abside rectangulaire flanquée de deux absidioles à chevet plat.

Les six travées de la nef sont voûtées de coupoles barlongues supportées par des trompes en cul-de-four (la voute céleste, donc Dieu, accompagne l’homme dans son pèlerinage sur la Terre, jusqu’à ce qu’il Le rencontre, pour la vie éternelle); les coupoles des deux premières travées occidentales de la nef, non appareillées, reposent directement sur les trompes d’angle et sur les portions de mur surmontant les fenêtres ; cette particularité les distingue des deux coupoles suivantes.

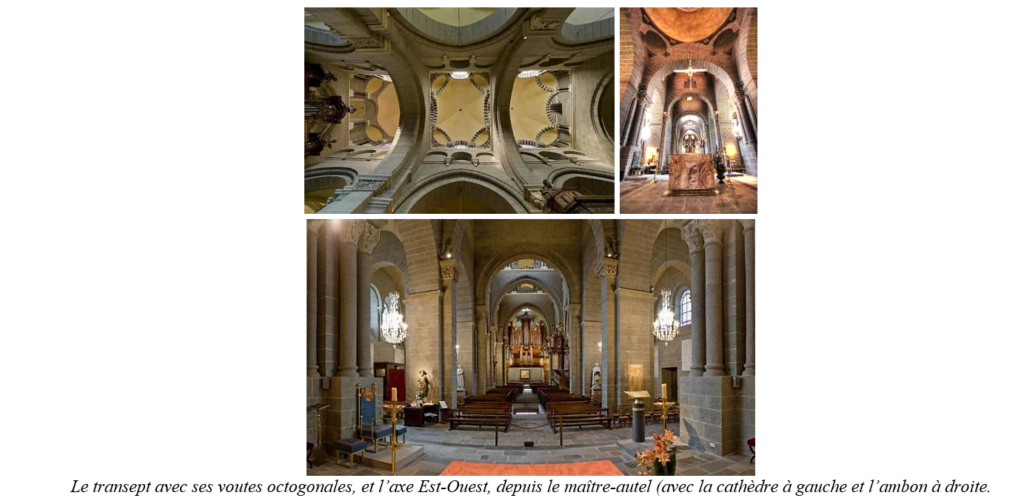

Le carré du transept est couvert d’une tour octogonale (8 : la résurrection) ajourée par deux étages de fenêtres (la Lumière est donnée aux hommes) et terminée par une coupole octogonale (la voute céleste, donc Dieu, pour la vie éternelle) : l’Incarnation a révélé à l’homme sa vocation de rencontre de la Lumière, avec le Fils et le Saint-Esprit, pour atteindre le Père dans la vie éternelle. Cette tour repose sur 4 grosses piles (la Terre) flanquées de colonnes engagées qui prennent appui sur un énorme socle rectangulaire de 2 m de hauteur. Le passage du plan carré se fait au moyen de trompes en cul-de-four. Cette tour-lanterne est également appelée « le clocher angélique ».

Les bas-côtés sont couverts de voûtes d’arêtes, sauf en ce qui concerne les deux travées Ouest qui ont reçu des voûtes sur croisées d’ogives.

Les seules travées intactes (3e et 4e) ainsi que le clocher remontent au milieu du XIIe siècle. Quant aux autres travées et à la façade, elles datent de la fin du XIIe siècle.On voit dans ce sanctuaire un grand tableau (bas-côté Sud) peint par Giraud, célébrant le jubilé de 1864.On peut également remarquer un chemin de Croix en émail et, au revers de la façade, un beau relief en bois doré du XVIIIe siècle, représentant saint André crucifié.La superbe chaire est de la fin du XVIIIe siècle.Puis on atteint le transept. La symbolique, déjà expliquée précédemment, se révèle dans toute sa splendeur en levant les yeux.

L’étrange atmosphère byzantine est apportée par ces veilleuses-encensoirs disposées en cercle autour de l’autel. Le maître-autel, édifié aux frais du Chapitre de Notre-Dame, est l’œuvre de Jean-Claude Portal. Il est orné d’un bas-relief montrant la scène de l’Annonciation et surmonté d’un pélican (symbole christique, le pélican donnant son foie à manger à ses petits). Des bronzes du célèbre Caffieri (1725-1792) le décorent. Sur le maître-autel, est placée la célèbre Vierge noire qui a remplacé l’antique statue brûlée place du Martouret.

Détaillons la riche histoire de cette Vierge noire : la statue de la Vierge noire du XVIIe siècle qui se trouve actuellement sur le maître-autel provient de l’ancienne chapelle Saint-Maurice du Refuge. Elle fut couronnée par l’évêque du Puy au nom du Pape Pie IX, le 8 juin 1856, jour anniversaire de la destruction de la précédente effigie, brûlée par les ultra-révolutionnaires de Louis Guyardin (le représentant de la Convention en mission en Haute-Loire) le 8 juin 1794, jour de Pentecôte, devenu celui de l’Être Suprême.

Au Xe siècle, le concile du Puy avait autorisé pour la première fois les reliquaires en ronde-bosse à l’image humaine, d’où la floraison des statues dites « chefs » et des Vierges en majesté, d’abord dans le centre de la France, puis dans tout le pays. La Vierge noire du Puy a pu contenir des reliques ; étant la plus ancienne connue, il est tout à fait possible qu’elle ait servi de modèle aux autres.

Il ne reste aucune trace de l’image de la Vierge vénérée dans la cathédrale avant la fin du Xe siècle, sinon quelques représentations hypothétiques. Elle aurait été remplacée par celle offerte par le roi Louis IX (saint Louis) au retour de la septième croisade ; il est attesté que saint Louis est venu en pèlerinage au Puy-Sainte-Marie (Podium sanctae Mariae) en 1254. Il s’agissait d’une statue en ébène ou en cèdre de 71 cm de haut représentant la Vierge assise sur un trône, l’Enfant Jésus sur les genoux.

Si les visages de la Mère et de L’Enfant étaient d’un noir foncé, les mains, en revanche, étaient peintes en blanc. Sur le visage de Marie se détachaient des yeux en verre et un nez démesuré. La Vierge était vêtue d’une robe de style oriental dans les tons rouge, bleu-vert et ocre et était couronnée d’une sorte de casque à oreillettes en cuivre doré, orné de camées antiques. La statue était entièrement enveloppée de plusieurs bandes d’une toile assez fine, fortement collées sur le bois et peintes. Il s’agissait d’une statue très ancienne d’Isis, déesse égyptienne de la fécondité, que l’on avait métamorphosée en Vierge[3]. Une autre thèse en fait une statue éthiopienne (copte). Il semble que le bois était clair à l’origine puis se serait oxydé naturellement à la suite de l’exposition prolongée à l’encens et à la fumée des cierges (à l’instar de celle de Chartre)[4].

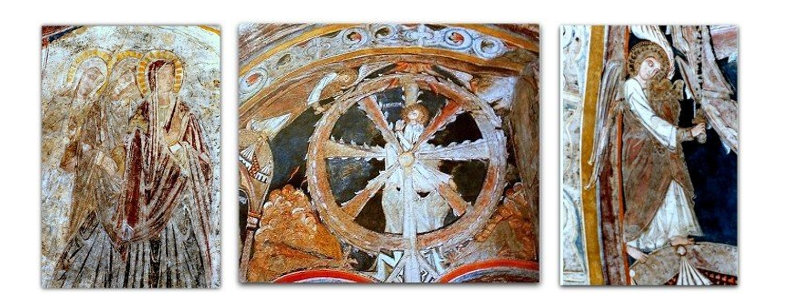

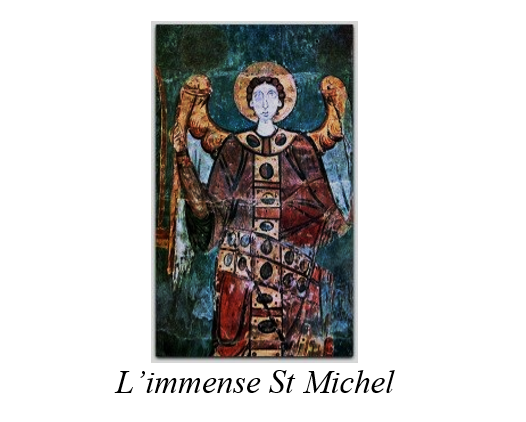

Deux beaux tableaux peints au XVIIe siècle servent d’ex-voto en souvenir des pestes de 1630 et 1653. L’abside est décorée de peintures modernes, mais il subsiste, dans le croisillon Nord, des fresques paraissant dater du XIe siècle. Elles représentent les Saintes Femmes au tombeau (au-dessus de l’autel du Sacré-Cœur) et un Saint-Michel géant (dans la tribune).

En pénétrant dans la cathédrale par le porche Saint Jean au Nord, on découvre deux ensembles de fresques ornant les chapelles absidiales jumelles du bras Nord du transept. A gauche apparait une très belle évocation des Saintes Femmes au tombeau. La peinture, encore d’influence byzantine, date de la fin du XIIe siècle. Le traitement des drapés des vêtements des saintes est remarquable, les visages finement dessinés.

A droite, dans l’autre chapelle, est peint le martyre de Sainte Catherine d’Alexandrie. Elle est représentée en prière dans les rayons de la roue, instrument de son supplice. De part et d’autre sont figurés l’empereur dans sa loge, les païens et les bourreaux. Un très bel ange actionne la roue. Ces peintures semblent plus récentes que les précédentes.

Par leur emplacement dans l’église et les thèmes qu’elles abordent, ces peintures semblent avoir été destinées à la masse des fidèles, selon une tradition copte, qui les séparaient de celles à destination des religieux. Ainsi des fresques plus « savantes » occupent le dessus de la tribune. On y voit en particulier une très grande représentation de St Michel terrassant le dragon, dans son habit d’apparat byzantin, les ailes déployées au-dessus des épaules, foulant aux pieds le dragon dont il transperce la tête de sa lance. Sur les murs de part et d’autre, sont représentés le jugement de Salomon à gauche, une main bénissant en face et le meurtre de Jezabel à droite.

A la tribune du croisillon Sud, on peut voir des peintures représentant un Christ et des personnages de l’Ancien Testament, prophètes et rois.

La chapelle dite des morts, en référence aux chanoines qui l’avaient fait construire pour y être ensevelis, est un bâtiment jouxtant le magnifique cloitre, dont les murs sont décorés d’une fresque du XIIIe siècle, représentant une crucifixion d’inspiration byzantine. La scène de crucifixion est inscrite dans un rectangle. Dans les cantons supérieurs de la croix, s’insèrent classiquement des représentations du soleil et de la lune, accompagnées ici d’anges à genoux ; cela signifie que par sa mort, Jésus est retourné à l’éternité, car Dieu est maître du temps et de saisons, du jour et de la nuit. De part et d’autre, en deux registres, sont figurés les prophètes Isaïe, Osée, Jérémie et Philon d’Alexandrie, un juif, qu’il est exceptionnel de voir ainsi associé aux prophètes.

Dans la troisième travée du bas-côté Nord s’ouvre la chapelle des reliques, qui occupe l’étage supérieur du bâtiment dit des « mâchicoulis ». Ce vaste vaisseau, couvert d’un berceau brisé monté sur doubleaux était autrefois divisé par un plancher et possédait deux étages. Au rez-de-chaussée se trouvait la bibliothèque du Chapitre, au-dessus la salle des États du Velay. On y admire une magnifique fresque représentant les Arts libéraux, datant de la fin du XVe siècle, et dont on ignore l’auteur. Découverte par Prosper Mérimée en 1850, elle est malheureusement incomplète et ne montre que quatre des sept arts : la Grammaire avec Priscien, la Logique avec Aristote, la Rhétorique avec Cicéron et la Musique avec Tubal-Caïn.

L’orgue de tribune, comme très souvent, est en tribune à l’Ouest, c’est-à-dire au début du pèlerinage sur Terre des fidèles : il signifie le souffle de vie donné par Dieu à l’Homme et son chant de louange en retour. C’est un orgue classique français adapté à l’interprétation des œuvres des XVIIe et XVIIIe siècle, voire du XIXe siècle[5]. Il est l’un des rares exemples d’orgue à double façade en France.

Le premier instrument possédé par la cathédrale remonte à 1579 sous l’épiscopat de Mgr Antoine de Sénectaire qui fut évêque de 1561 à 1593. En 1689, le chapitre décida de remplacer l’instrument. Le nouvel instrument fut offert par Mgr Armand de Béthune, évêque du Puy de 1661 à 1703. Le buffet à deux façades est du menuisier Gabriel Alignon et des sculpteurs François Tireman et Pierre Vaneau. Le facteur Jean Eustache était chargé de construire un grand orgue à deux façades, l’une donnant sur la nef, l’autre dans le chœur des chanoines. À cet effet, un jubé fut construit entre la première et la seconde travée (à partir de l’entrée du chœur) pour soutenir le nouvel instrument[6]. Il fut déplacé à 5 reprises dans la cathédrale, connut une histoire riche et mouvementée et trouva sa place finalement à l’Ouest de la nef[7].

Il y a encore d’autres choses très intéressantes à voir : la chapelle du Saint-Sacrement présentant, sur un immense reliquaire du XVIIe siècle, la copie contemporaine de la statue de la Vierge noire à l’Enfant ; le trésor de la sacristie et celui d’art religieux au-dessus du cloître ; le baptistère Saint-Jean, à proximité, qui renferme des expositions estivales ; dans la sacristie, un livre d’or réservé aux pèlerins, et les tombes de plusieurs évêques du Puy, dont celle de Mgr Brincard, mort en 2014.

2/ Symbolique

La richesse symbolique de la cathédrale de Notre-Dame de l’Annonciation est exceptionnelle, car elle correspond parfaitement aux canons traditionnels de la symbologie (l’orientation face au soleil levant le 25 mars, jours de la fête de l’Annonciation, dédicace de la cathédrale, coupoles, cloître, clocher, sens des chiffres, des formes, des couleurs etc.), mais elle a en plus des caractéristiques uniques : sa « façade-rideau du Temple », son escalier mettant le pèlerin au chœur du mystère chrétien et de l’intimité de la Trinité et de la Vierge Marie, une Vierge noire chargée d’histoire etc.

Après avoir essayé de décrire et de réfléchir sur les déclinaisons symboliques du maximum de détails, je synthétiserais donc le message des bâtisseurs de la façon suivante : Dieu accompagne l’homme dans son pèlerinage sur la Terre, jusqu’à ce qu’il Le rencontre, pour la vie éternelle ; ce haut-lieu de piété en témoigne. L’Incarnation, grâce au « oui » de Marie, a révélé à l’homme sa vocation de rencontre de la Lumière, avec le Fils et le Saint-Esprit, pour atteindre le Père dans la vie éternelle, à l’instar de Marie, notre mère et celle de Dieu, des martyrs et de la communion des saints. Le pèlerin est invité, tel Nicodème, à entrer dans le sein maternel de la Vierge Marie pour renaître…

Stéphane Brosseau

[1] « Ecoute la Pierre », TheBookedition (par Internet),

« Chartres, quintessence de la symbolique », Edilivre (Internet ou librairie),

« Symbolique de l’église Notre-Dame-de-L’Assomption d’Auvers-sur-Oise », Edilivre (Internet ou librairie),

« Symbolique de l’église de Notre-Dame de Lourdes de La Baule », Edilivre (Internet uniquement)

Inspiré de l’encyclopédie en ligne article « cathédrale du Puy-en-Velay », des sites https://www.cathedraledupuy.org/, https://www.musiqueorguequebec.ca/orgues/france/lepuyvnd.html, https://structurae.net/fr/ouvrages/cathedrale-notre-dame-le-puy-en-velay/photos, http://humarfra.unblog.fr/2016/01/14/les-fresques-byzantines-de-la-cathedrale-du-puy/

[2] Photographies : S. Brosseau

[3] Il est vrai que des statuettes d’Isis tenant Horus sur les genoux lui ressemblent de façon frappante.

[4] En janvier 1794, la Vierge noire arrachée de son autel fut dépouillée de ses richesses (pierres précieuses, dorures…) et reléguée aux Archives. Le 8 juin 1794, jour de la Pentecôte, les représentants du pouvoir révolutionnaire, dont Louis Guyardin, vinrent la chercher pour la brûler place du Martouret. Quand les toiles enduites de couleur eurent fini de se consumer, une petite porte secrète pratiquée dans le dos de la statue s’ouvrit et une sorte de parchemin roulé en boule en sortit ; malgré les protestations, on ne chercha pas à savoir ce qu’il contenait (peut-être l’inscription de l’origine exacte de la Vierge noire).

Chaque 15 août a lieu la procession solennelle de la Vierge noire à travers les rues de la haute ville. Cette tradition remonte au 15 août 1578, mais s’est interrompue en 1882. Mgr Rousseau, évêque de l’époque, fit rétablir cette procession solennelle le 15 août 1933, et depuis cela, il s’agit d’une des fêtes religieuses les plus importantes dans cette région à laquelle de nombreux fidèles du monde entier assistent chaque année, à l’exception de l’année 1944.

[5] Il dispose de 43 jeux, 4 claviers et un pédalier, 65 rangs, une traction mécanique de claviers et des jeux, un diapason à 415 Hz.

[6] Le facteur fit appel au sculpteur Georges Arnaud pour la production d’un buffet pour le Positif mesurant 3,1 mètres de haut et 0,9 mètre de profondeur. L’instrument possédait à l’origine entre 20 et 22 jeux répartis sur deux claviers manuels de 48 notes, un clavier manuel de 27 notes et un pédalier de 12 notes. En 1827 Joseph Callinet, puis Claude-Ignace Callinet le restaurèrent. Le buffet fut classé Monument historique en 1862. La dernière restauration fut réalisée par Jean-Loup Boisseau et Bertrand Cattiaux en 1999.

[7] Construit et installé en 1892 par Merklin, l’orgue de chœur comportait 11 jeux, dont deux transmis du grand orgue à la pédale, répartis sur deux claviers de 56 notes et un pédalier de 27 notes. Il fut rénové en 1927 par le facteur Joseph Rickenbach qui porta le nombre de jeux à 12 répartis sur deux claviers de 56 notes et un pédalier de 30 notes. Il a été ré-inauguré le 1er novembre 1927. Devant la situation où se trouvait le grand orgue, l’orgue de chœur fut déplacé dans l’avant-chœur en 1928. Vers 1963-1964, l’instrument fut démonté, déposé au grand séminaire, puis vendu en pièces détachées. Une partie de la tuyauterie a été réutilisée dans le petit instrument de l’église Saint-Antoine, au Puy-en-Velay ainsi que dans l’orgue de Notre-Dame-des-Marais, à Montluel. Quant au buffet, il a disparu.

*Biographie de Stéphane Brosseau

Ancien directeur du sanctuaire de la cathédrale de Chartres, Stéphane BROSSEAU s’attache à montrer la cohérence des bâtiments cultuels, la profondeur et l’intemporalité des messages que les bâtisseurs nous ont transmis dans leur symbolique (orientations, matériaux, formes, couleurs, nombres etc.).

Il est sociétaire de l’Association des Ecrivains Catholiques de Langue Française, auteur de 24 autres ouvrages (encyclopédie sur les 231 cathédrales françaises, essais, poésie, guides d’Histoire de l’art, romans historiques etc.) aux éditions CoolLibri, Nouveaux Mondes, Economica, TheBookedition et Edilivre ; il est aussi conférencier aux journées du patrimoine ou dans des salons littéraires, et formateur en symbologie.

Saint-Cyrien de formation, historien, musicien, breveté de l’Ecole de guerre, il a présidé, dans le cadre des fonctions qu’il occupait jusqu’à l’été 2018, la commission scientifique d’historiens et musicologues, chargée du recensement des œuvres de musique militaire.

Il intervient sur les médias (Cnews « En quête d’esprit » sur ND de Paris et Chartres, L’Homme Nouveau, France-Catholique, Radio Espérance, L’Écho Républicain, prononce de nombreuses conférences, fréquente les salons littéraires.