Par Stéphane Brosseau*

La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg fut fondée en 1015, sur les vestiges d’une précédente, et fut élevée dans le style gothique à partir de 1220 par la ville libre de Strasbourg, riche république marchande et financière. Siège, disputé durant la Réforme, d’évêques suffragants de la province de Mayence jusqu’au concordat de 1801, elle fut ensuite exclusivement affectée au culte catholique romain.

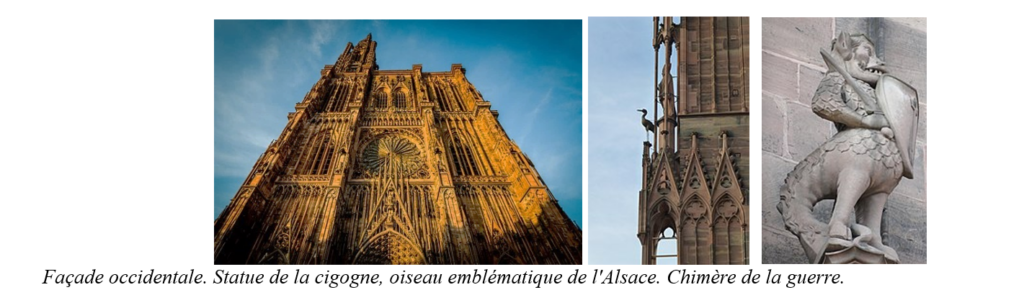

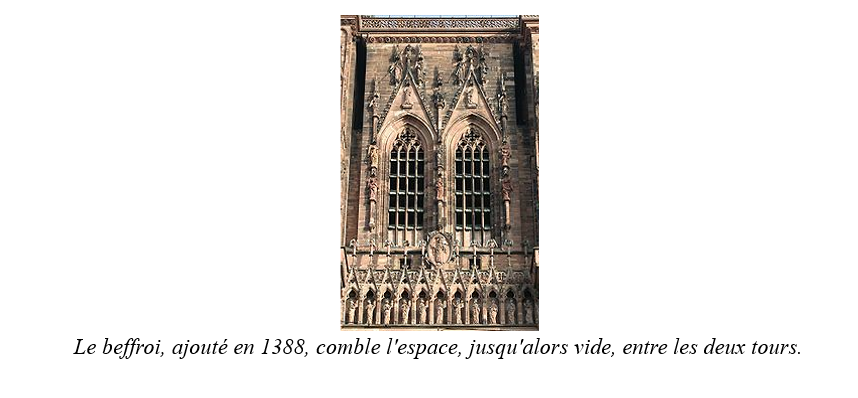

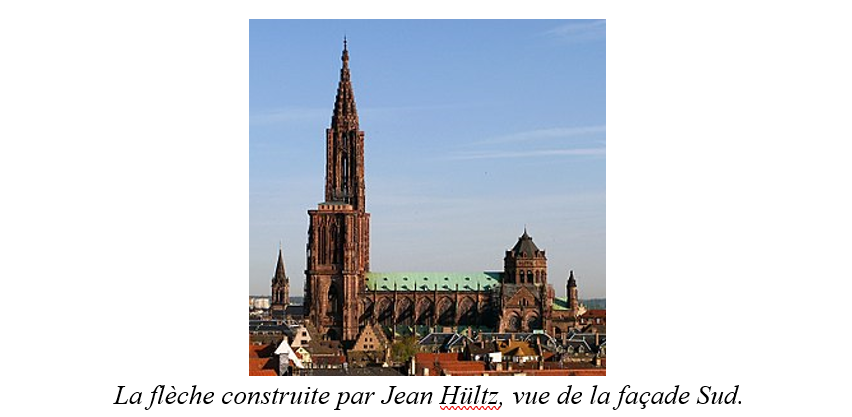

Haute de plus de 142 mètres, elle a été pendant une longue période l’édifice le plus élevé du monde. Pratiquement achevée en 1365, elle a la particularité d’avoir vu l’espace entre ses deux tours comblé en 1388 et se reconnait à son clocher surmonté d’une flèche ajoutée en 1439. Cette dentelle de pierre gigantesque est visible de très loin dans la plaine d’Alsace, et jusque depuis les Vosges ou la Forêt-Noire ; elle suit donc bien la symbolique des peuples du Nord (Kyrios, le Seigneur…) évoquée en introduction des articles, différente de celle des peuples du Sud (ecclesia, l’assemblée). Elle est depuis 1988 le siège d’un archidiocèse.

Classée[3] monument historique en 1862 et patrimoine mondial en 1988, elle est aujourd’hui la deuxième cathédrale la plus visitée de France, après Notre-Dame de Paris, et reçoit huit millions et demi de visiteurs par an.

Nous consacrerons trois articles à cette merveille de symbolique (l’extérieur, l’intérieur et le sens), dont le message peut ainsi être synthétisé : nous sommes invités à entrer dans la gloire du Dieu incarné, créateur et juge suprême. Pour nous guider, nous avons en ce temps compté sur Terre, les apôtres (très présents), nos dirigeants (s’ils sont éclairés), Marie, et les saints en communion. Laissons-nous modeler par sa Parole, pure et pleine d’Espérance, et montons à son autel en nous nourrissant de Lui, pour devenir toujours plus à son image, dans la vie éternelle.

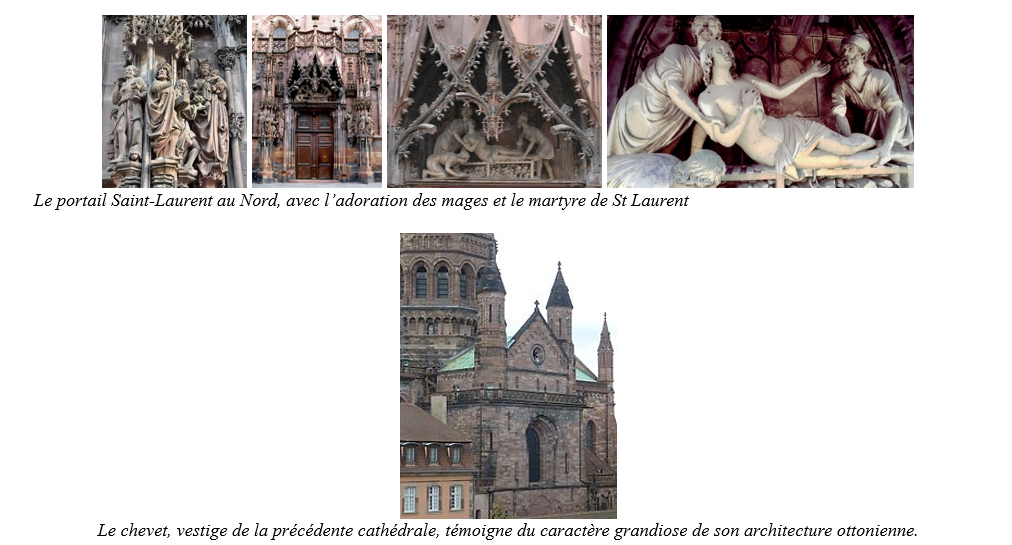

Le site de la cathédrale, initialement dédié au dieu Mars, fut utilisé par plusieurs édifices religieux successifs à partir de l’occupation romaine. L’évêché de Strasbourg apparut au IVe siècle. Une première cathédrale fut édifiée par l’évêque Arbogast, à la fin du VIIe siècle, sur la base d’une église dédiée déjà à la Sainte Vierge. La première cathédrale fut remplacée durant le VIIIe siècle par un édifice plus important à trois nefs et trois absides, terminé sous le règne de Charlemagne, qui brula trois fois.

Après le pillage de 1002, une nouvelle cathédrale fut édifiée à partir de 1015 par l’évêque de Strasbourg Werner de Habsbourg, à l’endroit précis où les premiers chrétiens avaient prié ; elle fut bâtie sur des pieux enfoncés[4] dans la nappe phréatique, sur un terrain glaiseux mouvant et remblayé. Les travaux de la cathédrale se poursuivirent jusqu’en 1055. Après une tempête qui abattit la flèche (1074), quatre incendies survinrent entre 1136 et 1176 ; le dernier détruisit les parties orientales. Henri d’Asuel, dit Hasenbourg, nouvel évêque de Strasbourg de 1180 à 1190, décida la construction d’une quatrième cathédrale, devant être plus belle que celle de Bâle, qui venait d’être achevée. Le portail dans le mur Est du transept Nord, aujourd’hui dénommé niche des fonts baptismaux, date de son épiscopat.

Il ouvrait jadis sur un petit cimetière, le « Leichhöfel ». Des travaux très actifs furent menés jusqu’à la fin du XIIe siècle. Vers 1220, un architecte français ayant participé à de grands chantiers gothiques en Île-de-France, à Chartres et Reims, arriva à Strasbourg avec ses artisans et initia le changement de style de l’édifice, avec notamment le rehaussement de l’ancienne nef romane en un ensemble gothique et l’élargissement des voûtes et des ouvertures dans les murs jusqu’en 1273. En 1276, l’évêque Conrad de Lichtenberg, ordonna la construction du massif occidental sur les fondations de la construction précédente ; il fut achevé en 1439.

La construction débuta donc par le chœur et le transept Nord, dans un style roman, pour se finir en gothique flamboyant à l’Ouest. Le premier maître d’œuvre, Erwin de Steinbach, dressa la nouvelle façade gothique et la rosace au-dessus du portail d’entrée.

Nous vous invitons à lire l’histoire passionnante de la ville et de sa cathédrale dans l’encyclopédie sur la symbolique des cathédrales en référence.

La cathédrale en grès rose des Vosges est de longueur moyenne (111m) et le parvis est très étroit par rapport à d’autres grandes cathédrales de France, mais la hauteur de sa flèche (142,15 m) est admirable. Vue d’en bas, la tour semble plus grande que la flèche (or la plateforme est à 66m sur 142m[5]), car la base de cette dernière est entourée – et donc cachée – par les quatre colonnes d’angle débutant au sommet de la tour. Les colonnes dépassant la tour peuvent ainsi donner une impression de continuité. Cet artifice génial de l’architecte permet de passer dans une belle cohérence esthétique de la forme carrée (la Terre), à l’octogonale (la résurrection), jusqu’à l’arrondie (la voute céleste).

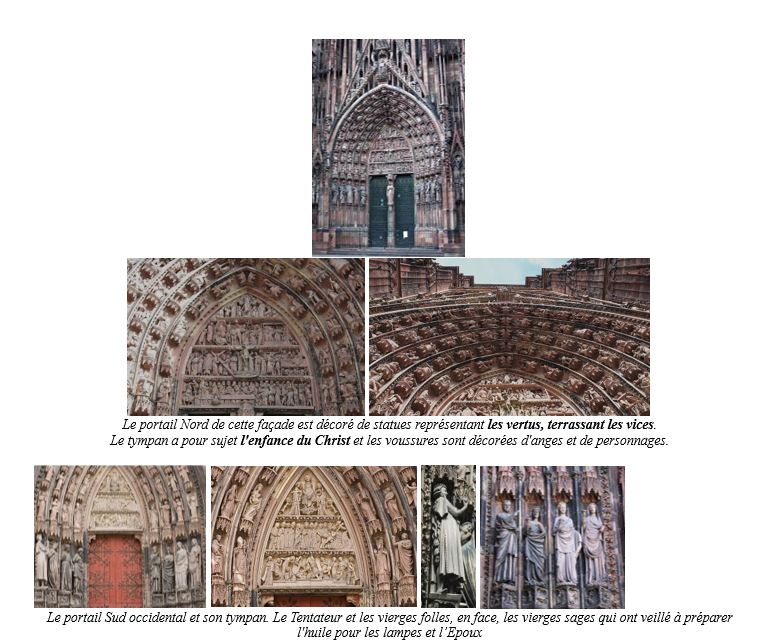

Les statues les plus célèbres de la cathédrale sont les Vierges Folles (portail Ouest) – tentées par le diable prenant forme de beau jeune homme : on voit derrière lui sa véritable apparence (il est dévoré par des crapauds et des serpents) – et le Jugement dernier ou l’Église et la Synagogue (portail Sud)[6], groupe comparable à ceux de ND de Paris ou Reims.

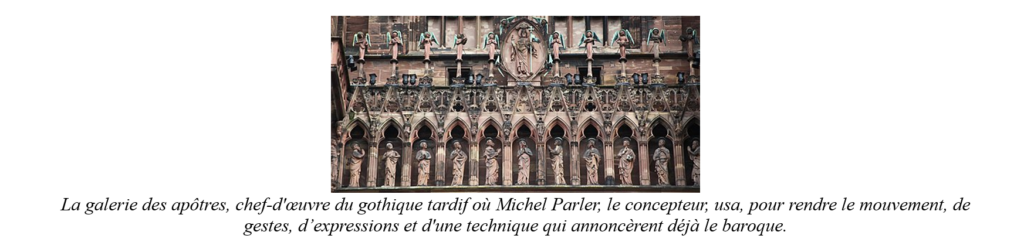

Le frontispice de la façade occidentale est richement orné. Les tympans et les trois portails surmontés d’un double gable sont consacrés à la vie du Christ. Au-dessus, la rosace, œuvre d’Erwin de Steinbach, en constitue le point central. La façade se caractérise par son grand nombre de sculptures. La plus belle manifestation de cet ensemble architectural est la galerie des apôtres, située au-dessus de la rosace. Ils regardent le Christ vivant et glorieux dans une mandorle (une forme d’amande signifiant que la personne en son sein est « tout autre ») au-dessus d’eux ; ils font donc le lien entre le Christ et les hommes (c’est l’origine apostolique de l’évêque), et les anges au-dessus relient le Ciel et la Terre.

Le tympan du portail principal, à l’Ouest, est entouré de statues de prophètes et de martyrs, et a pour thème la Passion du Christ. Des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament sont représentées sur les voussures, montrant la cohérence de l’histoire du Salut des hommes entre l’Ancienne Alliance et la Nouvelle. Au milieu du tympan, une statue de la Vierge à l’Enfant rappelle la dédicace de la cathédrale à Notre-Dame. Une autre statue de la Vierge est située au-dessus du tympan. Elle est surmontée d’une statue du Christ, Roi et Juge, dont le trône est entouré de lions musiciens.

Le portail occidental Sud illustre la parabole des dix vierges. À droite, les vierges sages tiennent une lampe et les tables de la Loi ouvertes. Elles accueillent l’Epoux, le mari idéal de l’Église (le Christ). À gauche, les vierges folles tiennent les lampes retournées et serrent fermées les tables de la loi.

À leur côté, le Tentateur leur tend un aimable visage et la pomme de la tentation (la Genèse parle de « fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal » ; or aux XIIe et XIIIe s. les artistes associèrent la pomme au péché du fait d’un jeu de mot, car le latin malum signifie à la fois le mal et la pomme). Son dos s’ouvre et montre les serpents et crapauds qui l’habitent. Sur les socles des statues, on peut observer d’un côté les signes du zodiaque (le temps confié par Dieu aux hommes), et de l’autre les principaux travaux des champs – notamment le passage au fouloir. Le tympan, quant à lui, représente le Jugement dernier.

Le beffroi de 1388 abrite dix cloches sur seize ; il est situé au-dessus de la galerie des apôtres, entre les deux tours de la façade. Il ne figurait pas sur le plan original. Seule la face Ouest du beffroi est décorée ; le thème de l’iconographie est le Jugement dernier. Entre les gâbles des ouvertures, le Christ est représenté assis, une épée pointant vers sa bouche. En dessous de lui, on voit deux personnages (peut-être les prophètes Ézéchiel et Isaïe). Encadrant les ouvertures, quatre statues avec une tête d’homme, d’aigle, de taureau et de lion (le tétramorphe) représentent les Évangélistes, ou les Vivants décrits par Ézéchiel et Isaïe dans l’Ancien Testament et par saint Jean dans L’Apocalypse.

Dans les gâbles, la Vierge Marie et Saint Jean intercèdent pour les ressuscités que l’on voit sortir des cercueils le long des gâbles. À la droite du Christ, les élus, à sa gauche, les réprouvés. Deux anges portent les symboles de la Passion ; la croix, la couronne d’épines, la lance et les trois clous. Quatre anges réveillent les morts en soufflant dans des trompettes. Au sommet du gâble, à la gauche du Christ, un démon emporte en enfer un réprouvé, à sa droite, un personnage emmène un élu au Paradis.

Le plan original de la façade, dessiné par Erwin de Steinbach, comportait deux étages seulement et deux tours (soit 3 niveaux : la Trinité). A sa mort, en 1318, les plans furent changés. À l’origine, les deux tours avaient la même taille (66 m) et dépassaient la façade comprise entre elles (la façade de la cathédrale de Strasbourg avait une silhouette identique à celle de Paris et était même plus petite de trois mètres). Ce n’est qu’après ce comblement que l’on construisit le clocher sur la tour Nord, et la flèche sur ce dernier. Le projet de la seconde tour à flèche au Sud revint plusieurs fois[7] sans concrétisation.

Sur la première plate-forme, située à (66 mètres) de haut, se trouve un refuge abritant notamment un mécanisme d’horloge et quelques pièces de la cathédrale exposées. La deuxième plate-forme, à 100 mètres de haut, marque la fin de la tour et le début de la flèche. Sa forme carrée est encadrée par quatre piliers (la Terre). La très petite plate-forme carrée de la flèche marque, à une altitude de 132 mètres, la fin de la flèche et le début de la pointe.

La tour octogonale (symbole de la résurrection) à la base de la flèche est conçue par le maître d’œuvre Ulrich d’Ensingen, qui réalisa également celle de la cathédrale d’Ulm, si bien que ces deux édifices se ressemblent énormément. Jean Hültz de Cologne prit la direction du chantier en 1419. Il changea complètement le projet de la flèche. Il rehaussa l’octogone d’un petit étage supplémentaire au-dessus des premiers ponts reliant les quatre escaliers séparés et l’octogone.

Cet étage supplémentaire de l’octogone est légèrement réduit pour laisser passer la lumière entre l’octogone et les quatre escaliers. Et, au lieu de construire la flèche assez simple munie d’un escalier central et prévue par Ulrich d’Ensingen, Jean Hültz construisit une flèche très complexe, où chacun des 8 arêtiers (la résurrection) porte une succession de 6 (l’homme) petits escaliers à vis hexagonaux imbriqués les uns dans les autres. Ils sont suivis, là où les arêtiers se rejoignent, par 4 (la Terre) autres escaliers, et enfin par la corbeille et la croix (qui domine le monde). Cette flèche est subdivisée en plusieurs étages qui font chacun communiquer tous les escaliers. Les derniers étages, notamment celui de la corbeille, ne sont plus desservis par aucun escalier et ne peuvent être atteints qu’au prix d’acrobaties avec l’aide d’échelles.

En 1262, la ville de Strasbourg se révolta contre son prince-évêque et s’érigea en république. La direction des travaux passa donc de l’évêque à la municipalité, qui ordonna la construction du massif occidental. Ainsi, contrairement à d’autres flèches ou tours d’églises qui manifestent la puissance de l’Église locale, la flèche de Strasbourg manifeste la puissance de la république de Strasbourg autour de la foi chrétienne. Entre 1794 et 1802 la flèche de la cathédrale, alors temple de la Raison, fut ornée d’un bonnet phrygien qui symbolisait la liberté. Ce bonnet phrygien de tôle fut ensuite démonté et conservé à la bibliothèque de la ville où un incendie le détruisit en 1870.

A côté d’une symbolique spirituelle, nous voyons ici (à l’instar par exemple de ND de Paris ou de Quimper) des symboles politiques.

Cette façade met donc d’emblée le visiteur dans la perspective de son salut, en présentant l’enjeu de sa conduite sur Terre (le Jugement dernier, après les vices et les vertus, les vierges folles et sages), dans ce temps confié par Dieu (le Zodiaque), car nous connaitrons tous le jugement de Dieu, conduisant à la vie éternelle ou à l’enfer à jamais, c’est-à-dire la non-vision de Dieu et de son amour. Nous sommes guidés, conseillés et protégés par Notre-Dame et les apôtres, qui intercèdent pour nous.

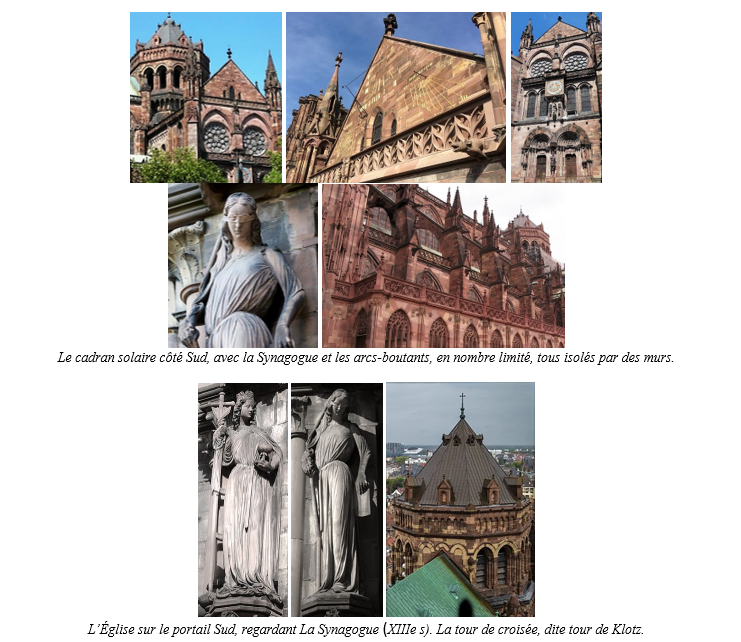

En contournant le bâtiment au Sud, on peut remarquer le cadran solaire au sommet de la façade Sud. Celui-ci rappelle, comme le font les signes du Zodiaque, que le temps nous est confié par Dieu, et compté : à nous d’en faire bon usage.

Du côté Sud, le portail le plus ancien, de conception romane, est décoré de plusieurs statues. Le groupe central, appelé aussi portail du Jugement dernier ou du Jour du jugement, met en scène des passages bibliques et comporte quatre figures principales : Salomon roi d’Israël surmonté du Christ en gloire entourés de deux statues plus anciennes (1225-1235). Celle de gauche représente l’Église, droite, couronnée et qui tient un étendard en forme de la croix et le calice.

Elle est complémentaire de la statue de droite qui représente la Synagogue, avec les yeux bandés. Elle baisse le visage et sa lance est brisée, en signe de défaite ; son bras pendant laisse tomber les Tables de la Loi. Le sculpteur semble s’être inspiré du texte biblique : « Les lances seront brisées et l’épée tombera de la main. On en forgera des socs » (Isaïe 2,4). Ses yeux sont bandés parce qu’elle est aveugle aux vérités de la Nouvelle Loi. Le destin de la Synagogue n’est nullement d’être condamnée à jamais, car elle sera sauvée à la fin des temps quand elle rejoindra Dieu par des noces mystiques : « Je te fiancerai à moi pour toujours » (Osée : 2,22).

Les deux sculptures symbolisent les deux voies de l’existence humaine : la Loi et la Foi. La voie profane et conquérante ou la voie intérieure et mystique, faisant écho aux doubles portes du portail[8]. L’expressivité dramatique de ces deux sculptures est exceptionnelle, véritables chef-d’œuvre révélant à la fois des grands courants français et germaniques.

Au centre, la statue sculptée par Jean Vallastre en 1828 représente le roi Salomon, surmontant deux petites statues rappelant son fameux jugement préfigurant le Jour du jugement. Cette sculpture du roi Salomon remplace la figure gothique détruite pendant la Révolution française. Au-dessus du roi Salomon, règne la figure du Christ en gloire de l’Apocalypse ou du Jugement dernier, tenant dans sa main gauche le globe terrestre et surmonté d’un dais figurant la future Jérusalem céleste, le paradis, le seul « Juste » étant le Seigneur (Ecclésiastique : 18,2) qui apparaît au sommet du portail en tant que juge. Le portail représente la Parousie de Yahvé (son retour en gloire – le dais – sur Terre à la fin des temps) par l’Apocalypse (la Révélation) ; la Jérusalem céleste sera le refuge du Juste (Isaïe : 4,5-6). « Le Juste est le fondement du monde » (Proverbes : 10,25).

Les deux tympans romans, représentent les deux phases finales de la vie de Marie : la Dormition et le Couronnement de la Sainte Vierge.

Deux statues ont été ajoutées au XIXe siècle : à droite, la figure d’un des architectes de la cathédrale maître Erwin de Steinbach et à gauche, une statue de jeune femme dotée des attributs classiques du sculpteur sur pierre. La légende raconte que cette jeune femme serait Sabina, l’une des filles d’Erwin de Steinbach, jeune sœur de Jean, et tailleuse de pierre (aucun document officiel ne permet d’attester cependant cela).

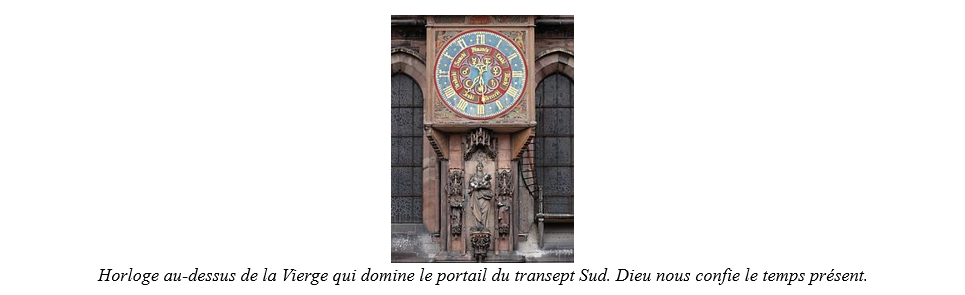

On nomme ce portail le portail du Jugement, non seulement en souvenir de Salomon, mais aussi parce que c’est à cet endroit que l’évêque de Strasbourg tenait son tribunal. La notion de temps confié par Dieu prend donc ici toute sa mesure, d’où à la fois le cadran solaire et l’horloge. La thématique des portails Sud est généralement associée au Nouveau Testament.

C’est ici le cas, mais les thèmes traités le sont en comparaison avec l’Ancien Testament pour montrer la cohérence et la continuité du message évangélique. Les cadrans solaires ont resurgi, restaurés, en février 2018, ainsi que la statue de saint Arbogast, remise en place après une très longue absence. Sur cette façade du XIIIe siècle enrichie d’éléments du XVIe siècle, on peut désormais observer à loisir l’horloge , datant de 1533, ainsi que la statue de la Vierge à l’enfant, plus ancienne, où les études ont fait apparaître, en arrière-plan, un décor en fond bleu avec des étoiles en feuille d’or.

La polychromie tient une place importante sur cette partie de la cathédrale, avec un trompe-l’œil imitant le grès et les pierres de taille, mais avec des faux joints tracés en décalage même par rapport aux vrais joints, pour suggérer ainsi « la construction parfaite », sur le modèle mystique du “Temple de Salomon”. En hiver, une foire avait également lieu à cet endroit durant tout le Moyen Âge, prémisse de l’actuel marché de Noël. Nous sommes donc sur cette façade Sud encore dans le même style de message que sur la façade Ouest, avec un jugement annoncé, une notion de temps, et la présence de Marie, qui accompagne l’Église.

Au Nord, le portail de Saint-Laurent est un véritable joyau de sculpture de style gothique tardif, œuvre de l’architecte Jacques de Landshut en 1495. Les thèmes traités ne font pas allusion à l’Ancien Testament, comme c’est généralement le cas au Nord. Il est orné d’un groupe de statues du martyre du saint, mort sur un gril, et de différentes statues représentant l’Adoration des mages remontées de part et d’autre du portail. Celui-ci est plus récent que la construction principale, datant de l’époque française. Il a été restauré au XIXe siècle par le sculpteur statuaire Jean Vallastre, à l’origine du groupe statuaire figurant le martyre de saint Laurent.

Nous entrerons dans la cathédrale au prochain article…

Stéphane Brosseau

[1] « Ecoute la Pierre », TheBookedition (par Internet),

[2] Photographies : S. Brosseau

[3] Elle dispose de neuf œuvres classées :

– Fonts baptismaux gothiques sculptés en 1453 et placés dans le transept Nord.

– Chaire gothique sculptée en 1485.

– Sculpture monumentale du Mont des Oliviers, 1498, placée en 1667 dans le transept Nord.

– Retable du XVIe siècle dit de saint Pancrace.

– Retable du XVIe siècle dit de saint Roch.

– Autel baroque de la chapelle Saint-Laurent.

– Tapisseries du XVIIe siècle représentant les Scènes de la vie de la Vierge.

– Horloge astronomique construite au XIXe siècle.

– Orgue reconstitué à partir d’un pendentif de 1385, d’un buffet construit par Frédéric Krebs en 1491, de l’instrument élaboré par André Silbermann en 1716.

On peut y découvrir aussi des œuvres remarquables :

– Pilier du début du XIIIe siècle dit des Anges et statues de l’Église et de la Synagogue sur le portail Sud.

– Portails de la façade occidentale, qui datent de la même époque.

– Frontispice innovant qui dédouble et masque le massif de cette façade et qu’a construit moins d’un siècle plus tard Erwin de Steinbach.

– Rose de ce frontispice dessinée par le même.

– Flèche de la tour de façade, chef-d’œuvre d’audace technique réalisé en 1439 par Jean Hültz.

– Plusieurs vitraux datant du XIIe siècle au XVe siècle, dont la série des Vitraux des Empereurs (dont Charlemagne, considéré comme saint par les papes d’Avignon). L’utilisation pour les vitraux des couleurs rouge et bleu (typique d’une équipe française) et la présence marquée de vert (style allemand) témoignage de la double influence française et allemande.

[4] Commencées en 1015, ces fondations uniques au monde ne furent achevées qu’en 1028, année de la mort de l’évêque. Il s’agit d’un socle de limon et d’argile renforcé par des pieux en bois. C’est une technique antique qui permet de créer une sorte de semelle stable sur laquelle élever la maçonnerie des fondations. Lors des travaux de régularisation du Rhin par l’ingénieur badois Tula au XIXe siècle, le niveau de la nappe phréatique baissa. Les pieux se mirent à pourrir et la tour Nord commença à s’affaisser. En 1906, il fallut la soulever pour injecter du béton sous ses fondations. Lors des sondages effectués à partir de 1905 par l’architecte Johann Knauth et les services de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, on a retrouvé les fondations de 1015, elles-mêmes réutilisées à partir de 1277, lorsque l’évêque Conrad de Lichtenberg entama la construction de l’actuel massif occidental. En effet, Werner construisit une cathédrale de style ottonien, mais celle-ci brûla en 1176, avec ses nefs couvertes d’une charpente en bois.

[5] À son achèvement, en 1439, la cathédrale de Strasbourg était le plus haut bâtiment du monde, et ce jusqu’à la construction en 1874 de l’église principale Saint-Nicolas à Hambourg, 147 mètres, puis l’élévation en 1876 de la flèche en fonte de la cathédrale de Rouen (151 m), et enfin en 1889, l’achèvement de la cathédrale de Cologne (157 m). Il aura fallu les techniques plus modernes de quatre siècles pour ces exploits et dépasser Notre-Dame de Strasbourg, qui reste ainsi la deuxième plus haute cathédrale de France après celle de Rouen.

[6] Voulant trouver un « coupable » à la peste au XIVe s., les Strasbourgeois désignèrent les Juifs qui auraient, selon eux, empoisonné leur eau. Près de 2.000 d’entre eux furent massacrés le 14 février 1349. Cet épisode dramatique de l’histoire de la ville est connu sous le nom de « Pogrom de Strasbourg » et témoigne d’un certain antisémitisme visible dans la symbolique de la cathédrale. Parallèlement à ces événements, les différentes corporations se soulevèrent contre le pouvoir en place accusé d’être trop laxiste vis-à-vis des Juifs.

[7] Vers 1490, l’architecte de l’Œuvre Notre-Dame, Hans Hammer, dessina le plan d’une deuxième flèche. Ce projet fut abandonné. Diverses thèses sont avancées pour expliquer l’absence d’une seconde flèche à la Cathédrale de Strasbourg. Le manque de moyens financiers est souvent évoqué. L’explication la plus plausible réside dans le fait que le style gothique, mais aussi les hautes tours et flèches étaient passés de mode au XVe siècle. La thèse affirmant que le sol n’aurait pas résisté à un tel poids est également avancée, sans qu’il existe de preuves que cette hypothèse aurait conduit à l’abandon des divers projets. La rénovation culturelle fit place au style Renaissance. L’architecture gothique fut redécouverte à la fin du XVIIIe siècle et célébrée au XIXe siècle par les artistes romantiques. Des projets d’une deuxième flèche, conçus par les architectes allemands Karl Schinkel (première moitié du XIXe siècle) et Karl Winkler (1880), sont restés sans suite.

[8] D’aucuns ont voulu y voir un symbolisme de la réalisation du Grand œuvre alchimique : la Voie courte dite du Pauvre ou Voie sèche et la Voie longue, dite Voie riche ou Voie humide ou encore les deux phases principales du Grand œuvre alchimique « il siégera comme fondeur… il les affinera comme or et argent » (Malachie : 3,3) : l’œuvre au rouge et l’œuvre au noir. Ce dédoublement des voies s’observe à travers toutes les figures du portail également dédoublé par deux entrées : deux tympans, deux mères, deux enfants. En fait le dédoublement symbolique des figures contraires n’est qu’apparent. Le juste appelé à être soumis au Jour du jugement est au-delà des oppositions et des contraires. Il réalise en lui une unité ignorant le morcellement du temps à travers son appartenance à l’Éternité, une et totale.

*Biographie de Stéphane Brosseau

Ancien directeur du sanctuaire de la cathédrale de Chartres, Stéphane BROSSEAU s’attache à montrer la cohérence des bâtiments cultuels, la profondeur et l’intemporalité des messages que les bâtisseurs nous ont transmis dans leur symbolique (orientations, matériaux, formes, couleurs, nombres etc.).

Il est sociétaire de l’Association des Ecrivains Catholiques de Langue Française, auteur de 24 autres ouvrages (encyclopédie sur les 231 cathédrales françaises, essais, poésie, guides d’Histoire de l’art, romans historiques etc.) aux éditions CoolLibri, Nouveaux Mondes, Economica, TheBookedition et Edilivre ; il est aussi conférencier aux journées du patrimoine ou dans des salons littéraires, et formateur en symbologie.

Saint-Cyrien de formation, historien, musicien, breveté de l’Ecole de guerre, il a présidé, dans le cadre des fonctions qu’il occupait jusqu’à l’été 2018, la commission scientifique d’historiens et musicologues, chargée du recensement des œuvres de musique militaire.

Il intervient sur les médias (Cnews « En quête d’esprit » sur ND de Paris et Chartres, L’Homme Nouveau, France-Catholique, Radio Espérance, L’Écho Républicain, prononce de nombreuses conférences, fréquente les salons littéraires.