Par Par Stéphane Brosseau*

Les deux derniers articles nous ont présenté cette architecture exceptionnelle, en dévoilant des détails de symbolique très signifiants. Attachons nous à présent à déchiffrer le sens de la cathédrale, sa symbolique, ses légendes, et synthétisons son message.Pourtant, cette symbolique a évolué, jusque dans le sens des lieux les plus sacrés : ainsi, il convient de se rappeler qu’au Moyen Âge, la cathédrale était très loin de disposer, comme c’est le cas aujourd’hui, d’un seul autel pour une célébration eucharistique destinée à des fidèles eux-mêmes réunis en une seule assemblée ; l’idée même d’autel unique était étrangère à toute cette période.

Au contraire, on a multiplié les autels dans l’édifice jusqu’à 64; loin de se concentrer sur le chœur, on se dispersait ainsi sur le pourtour de la nef. En effet, contrairement à l’art roman, dans lequel le point d’équilibre était le maître-autel (Cf. l’introduction des articles et de l’encyclopédie), celui de l’art gothique est la croisée du transept ; en effet, ce n’est que parce qu’il y a eu Noël (l’Incarnation dans le transept), que le Jeudi Saint et Pâques ont pu avoir lieu (l’autel du Sacrifice de l’agneau glorieux et ressuscité), mais c’est Pâques qui donne la valeur de Noël…

A partir du dernier quart du XIIIe siècle et pendant plus de deux siècles et demi, la nef constituait le pôle autour duquel s’organisait l’essentiel de la vie de la cathédrale, certes, lieu de culte, mais aussi lieu de vie animé ; il y avait des marchands, des avocats, des amis se fixant des rendez-vous, des prostituées etc. Les magistrats ne manquaient pas d’utiliser le jubé pour promulguer à partir de lui l’ensemble de leurs décisions concernant la population dont ils avaient la charge.

A côté de la symbolique traditionnelle chrétienne, nous avons aussi vu que certaines représentations païennes ou franc-maçonnes apparaissent aussi, dans cette terre de légendes ; citons celle du lac du Hol mich : l’édifice repose sur d’immenses pilotis de chêne qui s’enfonceraient dans les eaux d’un lac souterrain sur lequel rôderait une barque apparemment sans passeur, mais dont on entendrait néanmoins le bruit des rames. Le passeur n’est invisible qu’aux vivants mais c’est un vieillard à cape rouge et à barbe blanche qui porte dans sa barque les âmes des enfants alsaciens devant naître. Pour avoir la chance de naître, l’âme demande au passeur de l’embarquer d’un « Hol mich ! », c’est-à-dire « Emmène-moi ! », et c’est ainsi que les enfants appelaient cet anti Charon rhénan hantant les antres de la cathédrale. L’entrée du souterrain se situerait, toujours selon la légende, au fonds du puits qui se trouverait dans la cave d’une maison située juste en face de la cathédrale rue des Grandes Arcades (l’ancien magasin de jouets « Wéry »). Elle aurait été murée il y a plusieurs siècles.

Citons encore celle du vent du Diable, qui explique l’origine du vent soufflant autour de la cathédrale : Autrefois, le Diable survolait la terre, en chevauchant le vent. Il aperçut ainsi son portrait sculpté sur la cathédrale, sous l’apparence du Tentateur courtisant les Vierges folles (Matthieu 25, 1-13) sur le portail occidental. Il est représenté sous les traits d’un jeune homme séduisant dont le dos s’ouvre ; on en voit sortir des crapauds et des serpents, mais aucune des jeunes filles naïves auxquelles il s’adresse ne le remarque. Très flatté et curieux, il entra dans la cathédrale pour voir si d’autres sculptures le représentaient à l’intérieur. Retenu prisonnier dans le lieu saint, le Diable ne put en ressortir. Le vent l’attend toujours sur le parvis et hurle aujourd’hui encore d’impatience sur la place de la cathédrale. Le Diable, furieux, ferait le courant d’air, au fond de l’église, à la hauteur du pilier des Anges…

Evoquons ensuite Sabine de Steinbach. Une mauvaise lecture du nom d’une donatrice, Savina, et un jeu de mot entre pierres dures et Steinbach a fait naître au XIXe siècle, à la suite de la biographie d’Erwin de Steinbach romancée par Goethe, la légende selon laquelle l’architecte aurait eu une fille, Sabine de Steinbach, et qu’à sa mort, celle-ci aurait dû achever son travail.

Par ailleurs, une tradition, voulant rattacher aux compagnies de tailleurs de pierre du bas Moyen Âge la franc-maçonnerie, prétend que celle-ci est née en 1275 du chantier de la cathédrale de Strasbourg. Elle s’appuie sur un document daté de 1459, qui donne les règles de la corporation, certainement beaucoup plus ancienne, des tailleurs de pierre de Strasbourg. Il s’y trouve en effet des items organisant le secret professionnel et la hiérarchie qui se retrouvent dans les loges maçonniques. Ce texte, intitulé Règlement des tailleurs de pierre de Strasbourg, a été amendé en 1464 et 1469, homologué en 1498 par l’Empereur Maximilien, et révisé en 1563. Il était encore en vigueur au début du XVIIe siècle.

En 1870, l’écrivain anglais Edward Legge s’est fait l’écho d’une prétendue légende locale sur les fantômes de la Saint-Jean et en a fait un poème néogothique évoquant la procession des fantômes de moines et de nones, de croisés et de francs-maçons avec leurs accessoires renouvelant perpétuellement sous la conduite de Sabine de Steinbach l’inauguration de la cathédrale quand minuit sonne les nuits de la Saint-Jean sans lune.

Nous avons évoqué les rayons verts et blancs sur le dais qui surplombe le Christ de la chaire, en période d’équinoxe, ou au solstice d’hiver. Une tradition ancienne rapporte que le rayon vert symbolise le fait que Jésus est le messie annoncé par Isaïe et issu de la tribu de Juda : Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 2 : « Or, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton poussera de ses racines. Et sur lui reposera l’esprit du Seigneur ». La couleur verte représente le rameau qui jaillit de la souche de Jessé (le pied de Juda). De la tribu de Juda sont issus les rois d’Israël, David et Jessé, ainsi que Jésus. La couleur verte est associée au monde végétal, c’est la couleur de la vie. Elle domine à l’équinoxe du printemps. La couleur blanche est l’antithèse du noir et la synthèse de toutes les couleurs. Elle symbolise la pureté, l’innocence, la perfection et le divin. Elle est la lumière au cœur de l’hiver.

Des vestiges d’antisémitisme historique sont encore présents sur cet édifice: pour beaucoup de Strasbourgeois, la cloche de 22 heures reste aujourd’hui « la cloche des Juifs » qui rappelle l’époque où les Juifs étaient chassés de la ville à la fin de la journée. Dans les faits, cette cloche aurait sonné la fermeture des portes jusqu’à la Révolution, puis annoncé à 22h le couvre-feu, le moment où les habitants devaient éteindre leurs foyers pour prémunir la cité des incendies.

Mais du Moyen-Âge à la Révolution, la plate-forme de la cathédrale a bien eu un usage strictement antisémite : les autorités locales y soufflaient la corne des juifs (mais ne sonnaient pas de cloche), pour intimer aux Israélites, bannis de Strasbourg, l’ordre de quitter la ville à la fermeture des portes. À l’origine, l’instrument en question était un shofar, une corne du jubilé, dérobé dans une synagogue lors du pogrom de 1349. Sur les façades de la cathédrale, deux statuaires témoignent des siècles d’antijudaïsme de l’Église catholique.

Ils reprennent le thème médiéval de l’Église triomphante et de la Synagogue aveugle. L’allégorie est visible juste au-dessus du portail principal. Représentées sous forme de femmes, L’Église et la Synagogue se tiennent de part et d’autre du Christ en croix. Un serpent encercle le visage de la figure juive et lui couvre les yeux. Sur le portail Sud, place du Château, un autre groupe de l’Église et la Synagogue est évocateur : la première est fière et majestueuse, la seconde est courbée et aveuglée par un bandeau. Cette symbolique médiévale exprime la théologie de la Substitution, en vigueur dans l’Église catholique jusqu’au Concile Vatican II au milieu des années 1960 et selon laquelle les chrétiens étaient le véritable peuple de Dieu et les Israélites accrochés au judaïsme après l’arrivée de Jésus étaient dans l’erreur. Il y a d’autres exemples en France de tels groupes, évoqués dans l’encyclopédie de référence, par exemple à Notre-Dame de Paris.

Autre époque, autre symboles… Le serment de Koufra du colonel Leclerc et de ses hommes en décembre 1940 était « de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ». Strasbourg étant considérée comme une ville allemande par les pangermanistes, sa libération ne pouvait se faire que lorsque les nazis auraient été suffisamment affaiblis pour que toute la France fût libérée. Le 23 novembre 1944, Maurice Lebrun, spahi du 1er régiment de spahis de la 2e division blindée du général Leclerc, alla donc hisser le drapeau français au sommet de la cathédrale sitôt que la libération de Strasbourg en fut au point où l’avant-garde française put accéder à la cathédrale. Dès 1949, Strasbourg devint le symbole de la construction européenne, avec la fondation à Strasbourg du Conseil de l’Europe puis l’installation du Parlement européen. En 1956, Le Conseil de l’Europe offrit à la cathédrale le grand vitrail du chœur.

À côté des légendes et de la vie grouillante dans la cathédrale, et indépendamment de la liturgie en tant que telle, il y avait aussi, toujours au Moyen-Âge, un certain nombre de cérémonies et festivités peu adaptées à la sacralité du lieu, mais qu’on tolérait parce qu’à leur manière elles témoignaient malgré tout d’une certaine référence à la religion. On peut tout d’abord rappeler la « Grande procession de la Pentecôte », à laquelle étaient invités tous les villages qui avaient fourni de la pierre pour la construction de la cathédrale, mais aussi la « Sainte Adèle », jour de la dédicace de la cathédrale, occasion festive de servir le vin en abondance. Et il y avait encore, le 28 décembre, jour des Saints innocents, la « Fête des clergeons », qui élisaient une parodie d’évêque dans les acclamations et les vociférations.

Et puis, au bas de l’orgue, on lançait toutes sortes de quolibets, on interpellait les passants en soulignant leurs travers. Et quand le sermon durait trop, un barbu intempestif en sculpture, le Rohraffe, s’agitait en dessous de l’instrument pour invectiver vertement le prédicateur. Ainsi, cette cacophonique dans la nef exprimait un certain rapport à la religion, qui rappelait aux clercs qu’ils ne sont pas seuls à avoir droit à la parole car l’Église est aussi le Peuple chrétien ; que Dieu et le Christ ont aussi – et même préférentiellement, le souci des petits et des pauvres ; de quelque manière, ces derniers devaient donc avoir aussi la parole ; tout cela rejoignait les sculptures et peintures où l’on voyait tels personnages mitrés, voire « tiarés », figurer au nombre des pensionnaires de l’enfer.

Le protestantisme décida et surtout fit admettre que ce « lieu commun » qu’est la cathédrale est d’abord, pourtant, un endroit où l’on prie. C’est ainsi que, lorsqu’ils prirent la main sur l’édifice, les représentants de la Réforme embauchèrent des policiers pour surveiller et contrôler les entrées. On régula alors les passages. Puis il y eut le temps de la Réforme et de la chaire. Le protestantisme eut, à la cathédrale de Strasbourg, un grand « précurseur » en la personne du fameux prédicateur Geiler de Kaysersberg, à la transition du XVe au XVIe siècles ; cet éminent orateur vilipendait fortement depuis la chaire non seulement tous les dérèglements intervenus dans la vie de la cathédrale elle-même, mais, bien plus généralement, de l’Église et de la société. Car sa volonté déclarée était d’appeler à une foi plus authentique, à une piété plus intérieure, à une pratique plus éclairée et plus vivante, et décapée de tous les dérapages dévotionnels toujours possiblement entachés de superstition.

Alors, la cathédrale avait une barrière avec un imposant jubé qui interdisait non seulement l’entrée dans le chœur, mais aussi la vue sur celui-ci depuis la nef, et donc la communication avec lui et avec tout ce qui pouvait s’y passer en matière de culte. Dans la nef elle-même, la foule des fidèles déambulait, discutait, n’étant pas vraiment intéressée à ce qui pouvait se dérouler dans cet espace hors de visibilité, puisque totalement masqué par le jubé, qu’était le chœur.

Kaysersberg employait un langage vernaculaire adapté, imagé, proche du quotidien, compris du peuple, tandis que, célébrés en latin et au-delà d’un jubé qui coupait totalement l’action liturgique de la nef, les messes pontificales, les offices cléricaux et canoniaux restaient à distance des fidèles. Comme ils ne pouvaient guère prêter attention à des cérémonies réservées au clergé, ils préféraient souvent s’adresser aux nombreux saints et saintes que leur présentaient les statues et les vitraux, ou prendre un bout de messe à l’un des nombreux autels qui ont fleuri sur quasiment tout le pourtour de la cathédrale. Mais Geiler ne fut pas comparable à des réformateurs comme Luther, Zwingli ou Calvin.

Il n’a pas connu Luther, et nous n’avons nul moyen de savoir s’il aurait rejoint l’homme de Wittenberg dans le cas où il l’aurait rencontré. Il appelait seulement de tous ses vœux et de toute sa voix un ressaisissement général de la société et de l’Église, notamment de ces nombreux prêtres, clercs et moines −des centaines − qui environnaient la cathédrale et vivaient dans toute la ville. Le cinquième concile du Latran avait certes bien tenté de constituer un rappel à l’ordre, mais cela était resté sans grande conséquence dans le diocèse. Il fallait une grande voix comme celle de Geiler pour que fût lancé, à temps et à contretemps si nécessaire, l’appel au réveil et à la conversion que rendait urgents la dégradation flagrante de la situation ecclésiale. Par ailleurs, le curé de la paroisse Saint-Laurent de la cathédrale, Matthieu Zell, rallia assez rapidement le protestantisme.

Puis la période classique et contemporaine centra la vie de la cathédrale sur le chœur, et même, plus précisément, l’autel, à partir du moment où Louis XIV décida de restituer la cathédrale aux catholiques en 1681. Appliquant les décisions du concile de Trente, les évêques catholiques, qui reprirent la main sur la cathédrale, se préoccupèrent beaucoup de rendre accessible aux fidèles, ou du moins audible et visible par eux, la liturgie rénovée au concile … Or l’un des effets de cette volonté fut à Strasbourg, en 1682, comme dans la presque totalité des églises, la déposition du jubé que, durant tout le temps de leur présence, les protestants avaient au contraire soigneusement conservé.

Dans les églises monastiques qui en possédaient un, le jubé était traditionnellement le lieu surélevé d’où pouvait être lue et annoncée la Parole de Dieu. Cette construction avait fini par devenir une sorte de barrière séparant de la nef des fidèles, le lieu choral dans lequel moines ou chanoines se rassemblaient pour leurs offices (Cf. la symbolique du rideau du Temple de Jérusalem déjà évoqué, qui séparait le peuple du Saint des Saints). Lorsque la Réforme intervint à Strasbourg, le peuple n’avait guère l’habitude d’investir le chœur ; les protestants choisirent donc de ne pas s’y intéresser et décidèrent d’exercer la prédication et le culte pour tous dans la nef elle-même, à partir de la chaire ou du jubé. Le chœur fut dès lors laissé au culte catholique ou bien, après l’expulsion de ce dernier, voué à telle ou telle activité pastorale − catéchétique par exemple.

Or avec le retour de l’évêque et du culte catholiques, dans la perspective d’une mise en œuvre de la réforme décidée à Trente et ses incidences précises en matière de liturgie, le jubé fut ainsi démoli et l’objectif fut désormais de valoriser la liturgie eucharistique ; on construisit à la croisée du transept (intégrée au « chœur ») un monumental autel à baldaquin « à la romaine », les chanoines se trouvant dès lors transférés, pour leur office, sur le pourtour de l’abside. Les transformations apportées par Klotz au XIXe siècle −la double balustrade encadrant l’escalier de montée au chœur, et les garde-corps revenant à angle droit vers les piliers de droite et de gauche sur la plus haute marche−, eurent sans doute un temps leur intérêt du point de vue architectural, mais il y avait le grave inconvénient de masquer ce qui se passait dans le chœur, d’autant plus que l’autel avait entre-temps gagné l’abside, c’est-à-dire le fond du chœur.

D’où la réorganisation globale de l’espace après le concile Vatican II, qui insista plus que jamais sur l’importance de la participation des fidèles ; on se trouva dans la nécessité d’installer un autel tourné vers le peuple. Mais, ne voulant pas prendre le risque de transformations prématurées parce qu’insuffisamment mûries, on se contenta, en attendant, d’un autel provisoire en contreplaqué recouvert d’un tissu aux couleurs liturgiques, qu’à l’occasion on transportait ailleurs dans l’intention de dégager la vue sur le chœur, rétrécie par les balustrades et les garde-corps.

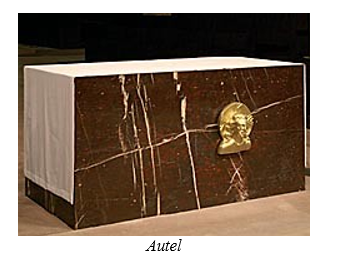

S’ensuivit bientôt le réaménagement dont on peut maintenant bénéficier. La consécration du nouvel autel eut lieu le 23 novembre 2004, jour du 60e anniversaire de la libération de Strasbourg, qui avait d’ailleurs aussi été la libération de la cathédrale. La communication avec l’ensemble de l’assemblée (nef et collatéraux) s’est ainsi trouvée considérablement améliorée. La nef elle-même fut « valorisée », comme l’est tout aussi bien, et pour sa part, le lieu de la proclamation de la Parole de Dieu (non plus, certes, la chaire de Geiler – heureusement conservée- ni le jubé, hélas disparu, mais un ambon désormais distinct du pupitre de la simple animation liturgique, et fait du même marbre griotte que l’autel lui-même, auquel revient bien entendu, en des proportions réajustées, la place centrale).

Il a été enfin possible de rendre également sa place, et dans le même marbre griotte, à la cathèdre, ce siège de présidence de l’évêque, d’où l’édifice lui-même tire son nom. Là où, en haut des marches conduisant au chœur, les garde-corps de Klotz rétrécissaient depuis un bon siècle et demi non seulement la vue sur le lieu de la célébration mais l’espace dans lequel pouvaient recevoir effectivement leur place les mobiliers propres à chacune des fonctions liturgiques – l’ambon de proclamation de la Parole, l’autel de l’action eucharistique comme telle, la cathèdre de la présidence−, on a maintenant trouvé le moyen de parer aux graves inconvénients qui résultaient des aménagements antérieurs.

Enfin, complétant le tout, un large emmarchement (qui retrouve du reste une disposition du XVIIIe siècle) dégage totalement la perspective vers l’ensemble du chœur, entre les deux piliers encadrant le transept à droite et à gauche. L’autel respecte les stipulations de la Présentation générale du missel romain demandant, en son chapitre 5, qu’il « soit élevé à une distance du mur qui permette d’en faire le tour et de célébrer en se tournant vers le peuple, [à l’] emplacement qui en fera le centre où convergera spontanément l’attention de toute l’assemblée des fidèles ». L’ambon manifeste que la proclamation de la Parole est essentielle à la célébration eucharistique, selon ce qu’indique la symbolique traditionnelle des « deux tables ». Distincte du siège d’où s’exercent les présidences autres que celle de l’évêque lorsqu’il est absent, la cathèdre signifie que la célébration est celle d’une communauté rassemblée dans la communion catholique autour du successeur local des Apôtres.

Placé entre ambon et cathèdre mais fait du même matériau noble qu’eux, l’autel signifie qu’architecturalement tout s’organise, et que liturgiquement tout doit s’ordonner, autour du Christ et de son mystère eucharistique. Dans la vaste partie du chœur qui, vers l’abside, est au-delà de l’ensemble ambon-autel–cathèdre qui vient d’être mentionné, deux catégories de participants peuvent aisément prendre place autour de l’évêque. D’une part, outre toujours les chanoines du chapitre, et pour certaines fêtes les séminaristes, les très nombreux concélébrants de ces grandes festivités que sont les ordinations ou la messe chrismale (et qui peuvent nettement dépasser alors la centaine) ; d’autre part, et en tout cas, tous les intervenants non-concélébrants, depuis les servants d’autel (une bonne dizaine) jusqu’aux membres de la chorale (une bonne centaine).

Le fait enfin que, depuis l’abside jusqu’au haut des marches de communication avec la nef, le chœur ait été aménagé selon une déclivité en pente douce (à 3%), permet à toute l’assemblée, et depuis le fond de la nef, de voir ce qui se passe jusqu’au fond de l’abside, et donc de s’y unir. Ainsi la communication peut-elle désormais être totale entre chœur et nefs (car il y a aussi les nefs dites latérales) et inversement … à travers les médiations qu’à la fois représentent et permettent ambon, autel et cathèdre.

Il convient d’ajouter que, placée au fond du chœur dans la chapelle axiale de l’abside et attirant donc d’emblée et sans cesse l’attention, une grande croix dorée rappelle à tous, chrétiens venus sur place pratiquer leur foi ou bien touristes ou esthètes de passage, que ce lieu de grandeur et de beauté est tout entier sous le signe du seul Seigneur que confesse la foi chrétienne. Elle leur indique d’elle-même le sens plénier et véritable de la splendide cathédrale qui, volontiers, les accueille. Nous retrouvons ainsi la symbolique des premiers chrétiens dans les catacombes, présentée en introduction de ces articles[iii].

Ainsi, retenons quelques idées marquantes : la façade Ouest met d’emblée le visiteur dans la perspective de son salut, en présentant l’enjeu de sa conduite sur Terre (les vices et les vertus, les vierges folles et sages), dans ce temps confié par Dieu (le Zodiac), car nous connaitrons tous le jugement dernier, conduisant à la vie éternelle ou à l’enfer à jamais, c’est-à-dire la non-vision de Dieu et de son amour. Nous sommes guidés, conseillés et protégés par Notre-Dame et les apôtres, qui intercèdent pour nous.

La façade Sud fait encore de même, avec un message analogue, par un jugement annoncé, une notion de temps, et la présence de Marie, qui accompagne l’Église.

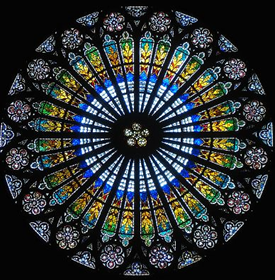

La rosace apporte la lumière, celle de Dieu, à chaque homme, qui constitue l’Église, le corps du Christ, Lui qui s’est livré, comme le grain de blé meurt en terre pour que vive l’épi…

Il est alors possible de synthétiser le message de la cathédrale ainsi : nous sommes invités à entrer dans la gloire du Dieu incarné, créateur et juge suprême. Pour nous guider, nous avons en ce temps compté sur Terre, les apôtres (très présents), nos dirigeants (s’ils sont éclairés), Marie, et les saints en communion. Laissons-nous modeler par sa Parole, pure et pleine d’Espérance, et montons à son autel en nous nourrissant de Lui, pour devenir toujours plus à son image, dans la vie éternelle.

[i] « Ecoute la Pierre », TheBookedition (par Internet),

« Chartres, quintessence de la symbolique », Edilivre (Internet ou librairie),

« Symbolique de l’église Notre-Dame-de-L’Assomption d’Auvers-sur-Oise », Edilivre (Internet ou librairie),

« Symbolique de l’église de Notre-Dame de Lourdes de La Baule », Edilivre (Internet uniquement)

Inspiré de l’encyclopédie en ligne, article « cathédrale de Strasbourg », et des sites https://www.musees.strasbourg.eu/oeuvre-musee-oeuvre-notre-dame/-/entity/id/672918, https://www.cathedrale-strasbourg.fr/historique-de-la-cathedrale, https://www.rue89strasbourg.com/les-huit-immanquables-de-la-cathedrale-de-strasbourg-73464, http://architecture.relig.free.fr/strasbourg.htm, https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2019/10/19/la-facade-sud-de-la-cathedrale-se-devoile, https://www.musiqueorguequebec.ca/orgues/france/strasbourgcnd.html, https://carrefours.alsace/8672/vitrail-de-leurope-de-cathedrale-de-strasbourg/?doing_wp_cron=1574971397.4355390071868896484375, https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/vitrail-visages-devoiles-cathedrale-810239.html, https://www.cathedrale-strasbourg.fr/lhistoire-du-vitrail-de-la-fenetre-axiale-du-choeur, http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supplement/strasbourg_cathedrale.htm, https://www.communes.com/mag/danse-de-saint-guy,

[ii] Photographies : S. Brosseau

[iii] Inspiré des propos de Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg.