Cette déclaration faite par le père dominicain Bernard Bourdin pourrait, si elle avait été prononcée par un responsable politique, paraître immédiatement suspecte. Elle aurait sans doute déclenché un procès en « identitarisme », ou en « exclusion« . Mais il n’en est rien : ce prêtre, professeur à l’Institut catholique de Paris et membre de l’Académie catholique de France, a voulu rappeler dans un article publié le 3 septembre dans La Croix intitulé Pour un civisme chrétien, que la transmission de l’histoire, de la culture et des valeurs chrétiennes est la condition même de l’existence d’une nation.

Le dominicain souligne que cette transmission concerne aussi bien la jeunesse née sur notre sol que ceux et celles qui viennent s’y installer. Une nation, dit-il en substance, se définit par ce qu’elle transmet. Sans mémoire, elle se défait ; sans culture commune, elle devient une simple juxtaposition d’individus. La réflexion du dominicain pose une question frontale : au nom de quoi devrait-on renier une réalité historique ? L’identité chrétienne de la France n’est pas une invention idéologique, mais un fait attesté. Elle a façonné nos lois, nos institutions, notre art, nos fêtes et jusqu’à notre conception de la dignité humaine.

Pourtant, à notre époque, le mot « identité » est devenu suspect et l’expression « héritage chrétien » est rejetée. On les réduit à des crispations agressives ou à de la haine,comme si rappeler nos racines revenait à exclure ou à condamner.

Lire aussi

Comment alors proposer ces valeurs dans une France devenue une juxtaposition de communautés religieuses ; juives, musulmanes et chrétiennes dont certaines ne reconnaissent pas, voire nient l’Évangile ? Peut-on transmettre un héritage à des populations qui ne le considèrent pas comme le leur ? La question se pose avec urgence, car sans socle commun, l’intégration devient un mot vide.À cette difficulté s’ajoute un autre écueil : la réception politique. Dès qu’une valeur chrétienne est exprimée, elle est aussitôt enfermée dans une case idéologique. Défendre la vie contre l’avortement ou l’euthanasie vaut l’étiquette d’extrême droite. Insister sur l’accueil des migrants vaut celle d’extrême gauche. Dans les deux cas, la valeur évangélique se trouve trahie, réduite à un slogan partisan.

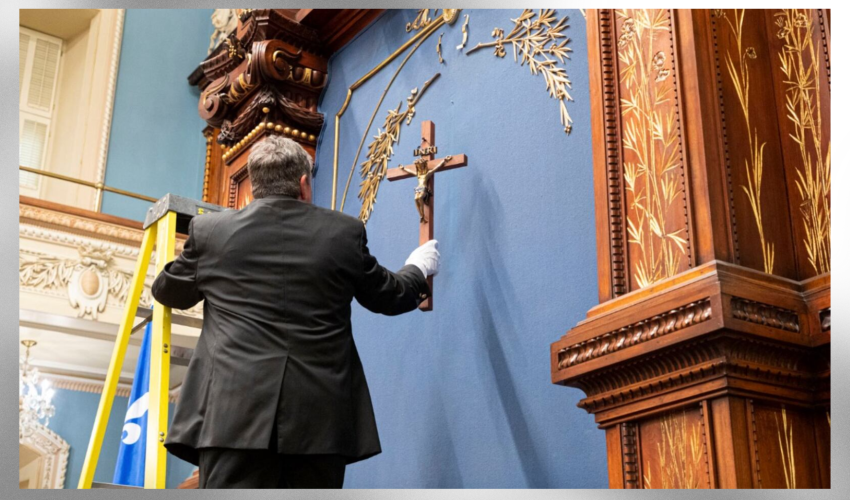

En 2019, le crucifix qui surplombait depuis des décennies le trône du président de l’Assemblée nationale du Québec a été retiré du Salon bleu. Présent depuis 1936, déplacé une première fois en 1982, il a finalement été décroché à la suite d’une motion adoptée à l’unanimité par les députés, sous prétexte de laïcité. L’objet religieux, autrefois signe de l’héritage chrétien de la province, a été relégué à titre de simple objet patrimonial, placé dans un espace secondaire du Parlement.Ce geste hautement symbolique a marqué une étape décisive dans la marginalisation du christianisme au Canada. D’année en année, le pays glisse vers une laïcité de plus en plus militante, qui s’accompagne d’un effondrement moral et religieux : chute de la pratique, ravage de l’euthanasie, banalisation de l’avortement, effacement progressif des repères chrétiens dans l’espace public.La comparaison avec la France s’impose. Là aussi, l’héritage chrétien est désormais nié ou suspect, comme si la simple évocation de notre identité historique relevait d’un rejet identitaire. Le retrait du crucifix de l’Assemblée nationale du Québec illustre ce processus : ce qui fut jadis un signe de foi et d’unité était devenu une relique embarrassante que l’on a rangé au musée.

La question demeure brûlante pour nous : voulons-nous suivre la même pente, en occultant l’identité chrétienne de la France, ou avons-nous encore le courage d’assumer et de transmettre l’héritage qui a façonné notre culture, nos lois et nos valeurs ?

Le père Bourdin n’appelle pas à une restauration de la chrétienté, mais à une fidélité lucide. Une nation qui refuse de transmettre son héritage se condamne à disparaître. Une société qui nie ses racines chrétiennes se prive d’une source de fraternité et de cohésion. Comme le rappelait Benoît XVI, une culture qui se coupe de ses racines spirituelles s’épuise et finit par se dissoudre.Aujourd’hui, le mot « identité » est caricaturé en « identitaire », l’« héritage chrétien » est soupçonné de fermeture et de xénophobie. Mais l’identité n’est pas l’obsession identitaire, et l’héritage chrétien n’est pas une arme politique : ils sont au contraire une mémoire commune et une source vivante pour construire l’avenir.

Le père Bourdin invite à ce sursaut : transmettre sans honte, assumer sans crainte, redire que les valeurs chrétiennes ,respect de la vie, de la famille, de la dignité de la personne, justice et charité ,ne sont pas des options partisanes, mais des repères universels. La France n’a pas besoin de renier ses racines, mais de s’en inspirer pour retrouver l’unité et l’espérance.