Par Stéphane Brosseau*

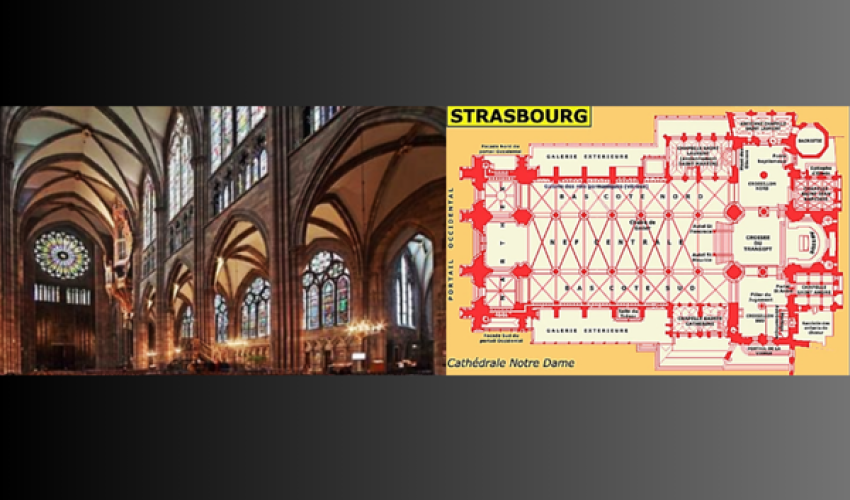

Après l’extérieur de la cathédrale présenté au dernier article, entrons dans l’édifice par l’Ouest.La nef est remarquable en première impression par ses contrastes, son orgue en nid d’hirondelle, sa porte de gloire à l’entrée du transept surélevé, la dorure de l’abside et le vitrail axial. L’avant-nef joue le rôle de narthex, carré ou rectangulaire (selon que l’on ne considère que le portail central ou toutes les entrées). Après la promesse (au parvis) d’entrée dans la gloire de Dieu pour la vie éternelle, cette partie rappelle la condition première de l’homme : poussière, né de la glaise (c’est ce que signifie le nom Adam) par la volonté de Dieu, il redeviendra poussière ; son attitude doit donc être emprunte d’humilité (humus…la Terre, de forme carrée, avec le 4).

La nef compte, avec ses 63 mètres de longueur, parmi les plus longues nefs de France même si son chœur est très court, d’où une longueur de l’ensemble plutôt moyenne. Remarquons la représentation d’un homme en train de supporter la base d’un des piliers de la nef à gauche. Celle-ci s’élève sur trois étages (la société : le peuple, la noblesse, le clergé), et se déploie sur 7 travées (notre pèlerinage sur Terre conduit à Dieu) ; elle est encadrée par 12 colonnes (les 12 apôtres, la multitude) et contient une riche collection de vitraux.

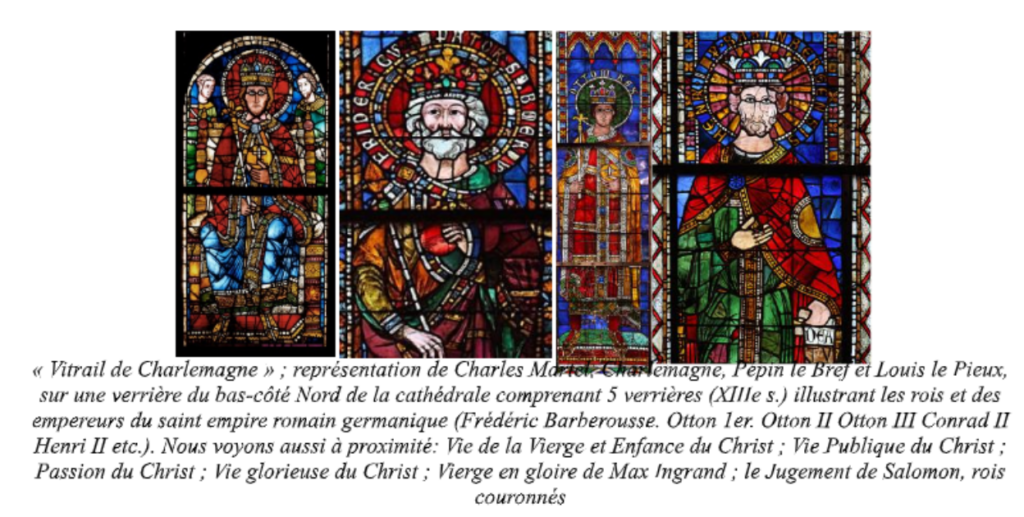

Dans le collatéral Nord, ils représentent les différents empereurs du Saint-Empire et sont datés du XIIIe siècle. Dans celui côté Sud, les vitraux du XIVe siècle permettent d’admirer des scènes de la vie de la Sainte Vierge et du Christ. Les vitraux du triforium représentent les ancêtres du Christ suivant la généalogie que donne Luc dans son évangile.

Au Sud, le deuxième personnage de la première fenêtre haute de la quatrième travée est Juda l’Ancien (il a une importance particulière que l’on développera au sujet de la chaire et du rayon vert…) ; il montre le soleil d’une main, et de l’autre, son pied, de couleur verte. La grande rosace est quant à elle, très ornementale et symbolique (nous y reviendrons).

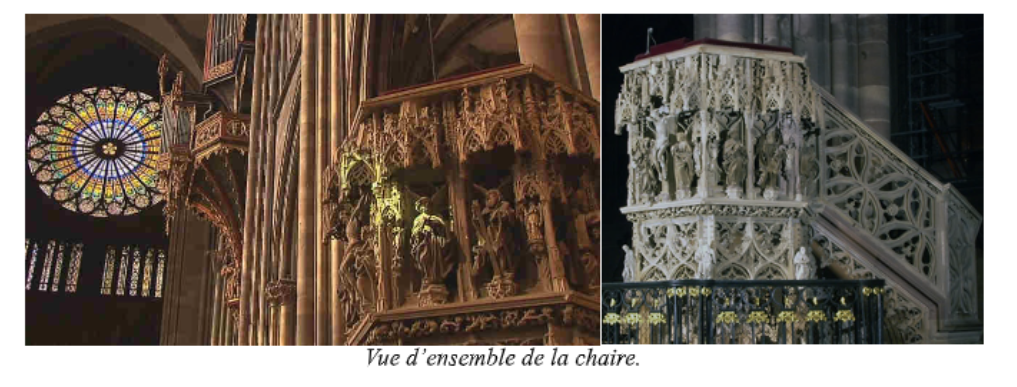

La chaire octogonale (la résurrection) est un exemple de gothique flamboyant poussé à l’extrême. Une cinquantaine de statues la décorent, abordant de nombreux thèmes tels que les Évangélistes, un cortège de huit figures d’apôtres, la crucifixion de Jésus-Christ entouré de Marie et de St Jean ou encore Ste Barbe, St Laurent et les anges portant les instruments de la Passion.

Cette chaire a été réalisée entre 1485 et 1487 pour Jean Geiler de Kaysersberg par le sculpteur et maître d’œuvre Hans Hammer et porte la date de 1485. Il signa son œuvre par un « H » qui se retrouve sur la rampe et sur la clef sous la corbeille. Des statuettes du XVIIIe siècle remplacent certaines qui ont été subtilisées. Le grand doyen de la cathédrale exigea à la même époque, la destruction de la frise jugée indécente qui courait à la base de la rampe.

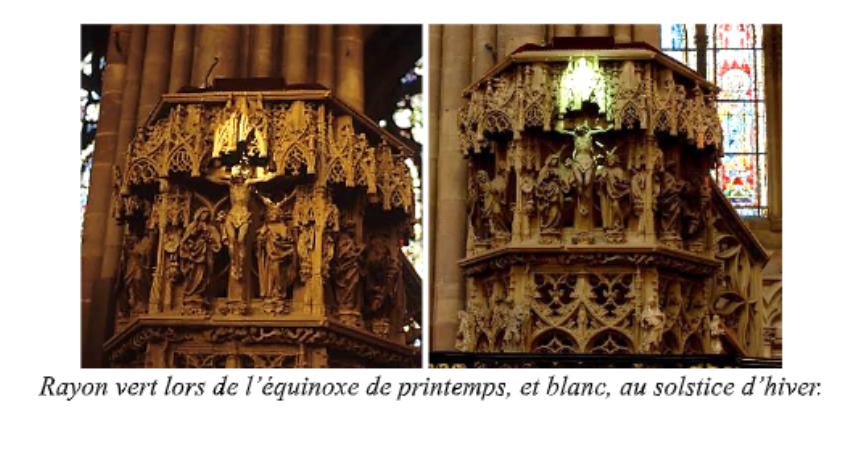

La chaire était recouverte jusqu’au début du XXe siècle par un grand abat-voix qui fut déposé. En période d’équinoxe, lorsque le soleil brille, un rayon vert passant par le vitrail de Juda l’Ancien montrant son pied vert et le soleil dans les verrières hautes de la nef vient illuminer le Christ qui est sculpté sur le devant de la chaire. Ce vitrail déjà évoqué du triforium méridional représentant Juda l’Ancien, fils de Jacob, fut réalisé en 1875 par le peintre sur verre Pierre Petit-Gérard.

Au solstice d’hiver, un rayon blanc produit sur ce Christ un effet identique en passant par un petit vitrail blanc d’une verrière basse. On peut observer ce phénomène à 11h38 à l’équinoxe de printemps et à 12h24 à l’équinoxe d’automne. Depuis les dernières restaurations de la fenêtre haute de Juda l’Ancien, le rayon vert n’est plus reflété de cette façon.

On remarque la petite sculpture d’un chien sur la rampe des escaliers ; elle rappellerait selon une

légende, l’habitude du prêcheur Jean Geiler de Kaysersberg de venir accompagné de son chien. La

réalité est que la sculpture du « petit chien de Geiler » est un clin d’œil à ce prédicateur dominicain

(domini canis = le chien du Seigneur) venu de Bâle puis de Wurzbourg, institué prédicateur de la

cathédrale de Strasbourg en 1478 et qui se distingua par une truculence quasi-rabelaisienne. Le petit

chien triste est également l’emblème de Saint Alexis car il était le seul à avoir reconnu son maître.

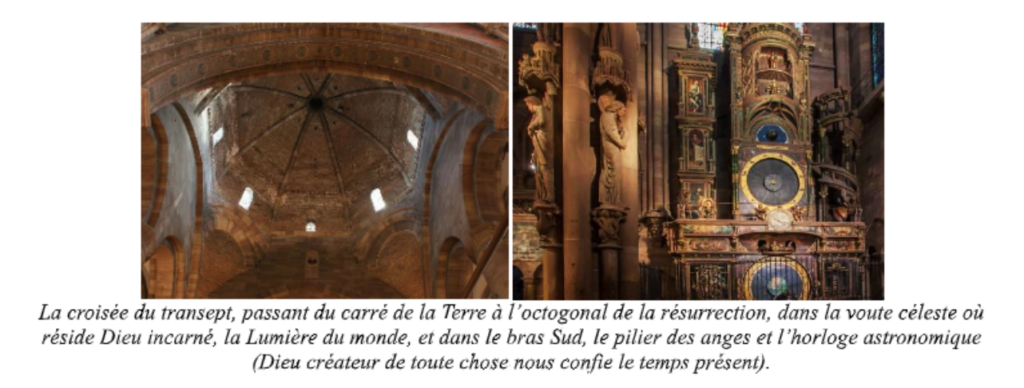

Le bras Nord du transept, tout comme le bras Sud, est divisé en quatre travées carrées (la Terre :

Dieu s’est incarné sur celle-ci) par un pilier central, reliant le terrestre et le céleste. Le pilier central

du bras Nord est cylindrique. Les voûtes d’ogives, les plus anciennes de la cathédrale, sont très

bombées, faisant ressembler chacune des quatre travées à des coupoles (la voute céleste, dans laquelle

réside Dieu créateur de toute chose). La hauteur atteint vingt-six mètres.

On peut voir dans la partie Nord du côté Est l’ancienne niche romane, majestueuse, de l’autel Saint- Laurent. Cet ancien portail ouvrait sur un petit cimetière. Il est décoré de deux frises romanes évoquant l’enfer (frise Sud) et le paradis (frise Nord) avec en tête du cortège de six senmurv ou simorgh d’inspiration sassanide, l’une des cinq sirènes allaitantes sculptées aux alentours des années 1170-1180 dans les cathédrales de Bâle, de Strasbourg, de Fribourg en Brisgau (Forêt-Noire), de Saint- Dié-des-Vosges (Vosges), et sur le portail roman de la collégiale de Saint-Ursanne (Jura en Suisse).Elles jalonnent l’espace rhénan de Bâle à Strasbourg, flanqué à l’Est et à l’Ouest, des deux massifs jumeaux de la Forêt-Noire et des Vosges, et au Sud, du massif du Jura.

Cet espace rhénan évoque une « Petite Égypte » : le Rhin y coule du Sud au Nord, comme le Nil, et se jette dans la mer en delta tout comme le Nil. De Bâle à Strasbourg, le Rhin est flanqué de deux massifs jumeaux, à ligne de crête quasi horizontale et rectiligne, comme de part et d’autre du Nil, d’Assouan à Thèbes-Luxor. Ces deux

massifs sont composés majoritairement de granit et de grès, les principaux composants des monuments

de l’Égypte ancienne.

Il convient sans doute de ne pas voir dans ces sirènes le symbole de femme fatale, de luxure conduisant à la mort, quasiment toujours associé à ce personnage en symbologie, quand une ou deux queues de poisson sont relevées, mais plutôt un symbole de fécondité du fleuve, ou même de vie sauvée de la mort dans l’eau ; cette conception est issue de la culture germanique à partir du XIIe siècle, très cohérente ici.

La niche de l’autel abrite aujourd’hui les fonts baptismaux, exécutés en 1453 par le maître d’œuvre de

la cathédrale de l’époque, Jodoque Dotzinger. Ils sont sculptés d’une manière très fouillée et constituent

un chef-d’œuvre de l’art flamboyant. Chose rarissime, ils ne sont pas octogonaux comme souvent, mais

heptagonaux, ce qui signifie qu’en recevant l’eau du baptême, premier sacrement chrétien, on est

plongé dans Dieu (7), alors que l’on vient de ce monde païen (entrée Nord de la cathédrale). La

proximité de la sirène allaitante est alors signifiante.

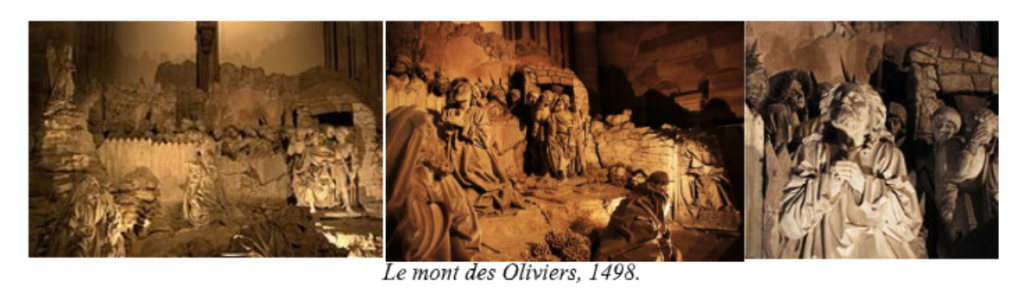

En face, du côté Ouest, c’est-à-dire contre le mur de l’abside de l’actuelle chapelle Saint-Laurent, se

trouve une monumentale sculpture du mont des Oliviers. Celle-ci fut commandée en 1498 à Nicolas

Roeder pour le cimetière de l’église Saint-Thomas, avant d’être transférée dans la cathédrale en 1667.

Ce très bel ensemble sculpté et polychrome mérite une sérieuse restauration.

La chapelle Saint-Laurent (1495-1505) est due à Jacques de Landshut. Donnant sur le portail Nord,

elle est réservée à la prière et à l’adoration du Saint-Sacrement. On y célèbre aussi mariages et

funérailles des paroissiens.

Dans la chapelle Saint Jean-Baptiste où se trouve le gisant de Conrad de Lichtenberg, évêque de

Strasbourg de 1273 à 1299 ainsi que le caveau funéraire des évêques de Strasbourg, on y célèbre la

première des trois messes de la journée à 7h30 avant l’ouverture de la cathédrale aux touristes.

L’homme de la balustrade et les piliers entre la chapelle Ste Madeleine et Ste Marthe, et la nef.

Deux éléments particulièrement remarquables sont situés dans le bras Sud du transept. Le pilier des

Anges, construit vers 1230, est le pilier central de la salle et porte douze sculptures (la multitude) de

toute beauté : la première rangée représente les quatre Évangélistes, surmontés d’anges jouant de la

trompe. Le groupe supérieur comprend le Christ, assis, entouré d’anges portant les instruments de la

Passion. Le pilier fait, comme dans le transept Nord, le lien entre le terrestre et le céleste. Dans cette

même salle, il faut remarquer la statue d’un homme, accoudé à une balustrade. La légende raconte

qu’il s’agit d’un architecte concurrent de celui ayant construit le pilier des Anges, une prouesse

architecturale. Il aurait prétendu que comme jamais un seul pilier ne pourrait soutenir une si grande

voûte, il attendrait pour voir le tout s’effondrer.

La chapelle Sainte-Catherine (1332-1349) a été créée par l’évêque Berthold II de Bucheck pour lui

servir de sépulture. Elle est située dans le bas-côté Sud à proximité immédiate du transept. Les vitraux

extérieurs (1348) (les douze apôtres, sainte Madeleine et sainte Marthe) sont Johannes de Kirchheim.

Le mur séparant la chapelle de la nef a été abattu, mais les 5 piliers de soutènement ont été conservés.

Des statues ont été placées contre chaque pilier, certaines d’entre elles étant attribuées à Woelflin de

Rouffach.

De l’Est vers l’Ouest nous voyons Saint Florent (XIXe s.), Saint Jean-Baptiste (XIVe s.)

portant un médaillon avec l’agneau pascal, Sainte Catherine (XIVe s) portant une petite roue, symbole

de son supplice, Saint André (XIVe s), portant une croix de forme classique, Sainte Élisabeth (XIVe s).

La voûte en arêtes curvilignes (1542-1547) de Bernard Nonnenmacher remplace une voûte en étoile

du XIVe s.

Pour découvrir les parties du sanctuaire, commençons par la crypte, qui permet de découvrir la partie

la plus ancienne de la cathédrale, bâtie au XIe s. dans un très beau style roman. Réalisée quelques

années avant celle de l’abbatiale Notre-Dame de Jumièges (1040-1066), elle présente déjà un plan très

ambitieux et original, par l’ampleur et la forme données aux chapelles rayonnantes. À la mort de

Robert, en 1037, les parties orientales étaient probablement achevées. Cette crypte offrait un ample

déambulatoire de 4,6 mètres de large et, de plus, la confessio de type crypte-halle n’existait pas encore

et n’a été créée que plus tard, sans communication avec le déambulatoire.

La crypte est composée de trois nefs (la Trinité), séparées par une alternance de piliers cruciformes et

de colonnes (seules les deux premières travées orientales présentent cette alternance). La voûte est en

berceau et les colonnes sont couronnées par des chapiteaux archaïques : deux présentent, aux quatre

angles de la corbeille, des bêtes difformes (lions ou démons), les deux autres se composent de tiges

enlacées formant des boucles et spirales symétriques, symboles d’éternité. La crypte se termine à l’Est

par un hémicycle comportant le petit sanctuaire (quatre niches et deux ouvertures aujourd’hui murées).

Sous une frise de feuilles de vigne stylisées et de grappes de raisin (symbolisant le vin, donc le sang

du Christ), l’appareillage des murs est couvert d’arêtes de poisson et losanges qui confirment la

datation du XIe siècle, car cet ornement se retrouve dans les plus anciennes églises d’Alsace, à

Altenstadt et Surbourg. Au XIIe siècle, on construisit deux files de colonnes dont les formes

décoratives sont d’une extrême sobriété, avec des chapiteaux cubiques jusqu’à la nef. La voûte d’arêtes

se termine à l’Ouest par un pontil à l’italienne. Entre deux escaliers latéraux modernes se trouve le

caveau moderne des évêques de Strasbourg. Déjà après l’incendie de 1150, les parois orientales du

transept avaient été refaites. Nous sommes ici au niveau de l’Église souffrante (Cf. articles

introductifs).

Le chœur roman, dans lequel se trouve l’autel, est surélevé, car situé au-dessus de la crypte (on

s’élève pour célébrer le Sacrifice, se rapprocher de Dieu ; cela rappel l’emplacement du trône de

David, au sommet de marches). Il est orné de fresques néo-byzantines du XIXe s. et d’un vitrail axial

moderne, représentant la Sainte Vierge, à qui est dédiée la cathédrale. On retrouve dans ce vitrail, don

du Conseil de l’Europe, les douze étoiles du drapeau européen sur fond bleu, couleur de la Sainte

Vierge (nous le présenterons plus complètement ci-après). Le chœur est meublé de quinze stalles 3 en

chêne de 1692.

Depuis 2004 4 , le chœur fut réaménagé sur décision de Mgr Joseph Doré, archevêque, afin de le rendre

conforme aux aspirations liturgiques du concile Vatican II. Les rambardes de pierre du grand escalier

furent supprimées, afin de permettre une meilleure communion visuelle entre le clergé et les fidèles.

Pour améliorer la visibilité, une déclivité en pente douce, de trois pour cent, fut réalisée depuis le fond

du chœur en partant de l’autel du XVIIIe siècle, jusqu’au haut des marches. Un nouveau mobilier

liturgique en marbre de Carcassonne fut installé, dont la cathèdre et un nouveau maître-autel. Nous

reviendrons sur la symbolique de ce mobilier.

L’intérieur de la cathédrale, typiquement gothique, possède un décor riche et varié mais est assez

sombre comparé à la majorité des cathédrales françaises, malgré ses superbes vitraux,. En effet, une

seule rose l’éclaire depuis le mur occidental, au lieu de trois généralement avec le transept. Celle-ci,

dessinée par Erwin de Steinbach en 16 pétales (la vie à profusion), est un chef-d’œuvre du genre par la

lisibilité et l’originalité de son dessin d’épis de blé, et non de représentations de saints, comme c’est la

coutume. Ils sont le symbole de la puissance commerciale de la ville, disent certains, mais on peut

surtout y voir un symbole beaucoup plus riche et convainquant selon l’auteur, la rosace étant consacrée

au Christ : Jésus dit dans St Jean 6.35 « Je suis le pain de Vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais

faim ; et celui qui croit en moi n’aura jamais soif », « Je suis la résurrection et la vie » (11.25).

3 Œuvres des menuisiers Claude Bourdy et Claude Bergerat, ainsi que du sculpteur Peter Petri, elles sont classées

monument historique depuis le 13 février 2004, à titre d’objet.4 Le nouveau chœur fut solennellement inauguré le 21 novembre 2004 par Mgr Doré, entouré du cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, et du cardinal Karl Lehmann, évêque de Mayence, en présence du Premierministre Jean-Pierre Raffarin.« Je suis le chemin, la vérité et la vie » (11.25) « Vous êtes le corps du Christ « (1Co 12,27). Cette rosace apporte la lumière, la Lumière de Dieu, à chaque homme, qui constitue l’Église (chaque pierre de l’édifice), le corps du Christ, Lui qui s’est livré, comme le grain de blé meurt en terre pour que vive l’épi… À deux exceptions près, les vitraux de la cathédrale sont d’origine. La majorité d’entre eux a été réalisée en série de l’époque gothique à la fin du Moyen-Âge. Ils suivent donc une logique d’ensemble, alors qu’ailleurs les vitraux, offerts individuellement, sont souvent disparates. Les bombardements américains de 1945 ont détruit les vitraux de l’abside, au fond du chœur. Pour les

remplacer, le Conseil de l’Europe a offert en 1956 le vitrail de la Vierge 5 . Ce « vitrail de l’Europe » 5 Si la Vierge est l’emblème de la ville, le vitrail affirme également l’espoir d’une Europe de paix. Trois raisons sont à l’origine de ce vitrail qui en porte les images : les traces de la guerre, la construction européenne et le destin tragique d’un homme.

La guerre n’a pas épargné la cathédrale : plusieurs bombes l’ont touchée en août 44, abîmant le vitrail du

chœur. Le vitrail du XIXe siècle, mis en place par l’architecte Klotz, représentait la Vierge de Strasbourg. Si la

grande majorité des vitraux ont été démontés au début de la guerre, cachés en Dordogne puis au château du

Haut-Koenigsbourg avant d’être emmenés par les nazis et retrouvés près de Heilbronn dans des mines de sel,

cette fenêtre du chœur ainsi que la grande rosace n’ont pas été démontées, leur intérêt historique étant

moindre. Suite aux bombardements d’août 1944, le vitrail endommagé laissa en son centre un trou béant. La

priorité étant donnée à la remise en place des vitraux anciens, aucun projet de restauration ne fut lancé.

Mais donnons de la profondeur historique à ce vitrail et à cette représentation de la Vierge : les sources

médiévales sont très succinctes sur la description du vitrail du chœur.

Nous ne disposons que de la célèbre gravure de la nef d’Isaac Brun datant de 1630 pour nous en faire une idée. On distingue au centre ce qui ressemble à une Vierge à l’enfant, entourée de deux autres personnages d’allure féminine. Ce vitrail fut enlevé après 1682 suite au retour du culte catholique à la cathédrale. Dans la suite du concile de Trente et de la mise en place de la Contre-réforme, les vitraux médiévaux furent décriés car ils maintenaient les églises dans la pénombre et empêchaient les fidèles de voir la liturgie de la messe (cette époque, en l’absence d’électricité et de lampe de gaz, le seul moyen d’éclairage en dehors de la lumière naturelle reste les cierges).

Dans cecontexte, le vitrail fut remplacé par du simple verre blanc afin que la lumière de l’extérieur puisse éclairer le chœur au maximum. Il fallut attendre 1837 pour que l’idée de remplacer ce vitrail blanc émerge mais les

débats sur ses formes furent âpres entre le clergé, les verriers et les architectes. Finalement l’idée de mettre en

place une représentation de la Vierge Marie, patronne de la cathédrale et de la ville de Strasbourg, fut retenue

en 1854. Le clergé et les spécialistes de l’époque s’accordèrent pour réaliser la représentation de Notre-Dame-

de-Strasbourg qui figurait sur la bannière municipale du XIIIe siècle détruite lors de la Révolution (une Vierge

assise, l’enfant Jésus sur ses genoux avec les bras entièrement écartés).

La réalisation de cette œuvre fut confiée au maitre-verrier strasbourgeois Baptiste Petit-Gérard et au peintre cartonnier parisien d’origine alsacienne Louis Steinheil. Ce vitrail fut mis en place en 1862, mais détruit lors du bombardement aérien du 11 août 1944. Remplacé par une simple tenture de protection, l’évêque de Strasbourg Mgr Weber lança en 1953 le projet de remettre un vitrail dans la fenêtre axiale du chœur et obtint le soutien de la commission des monuments historiques.

Dans le contexte de la construction européenne qui se mettait en place, le Conseil de

l’Europe se proposa de financer et de réaliser ce projet. Cette institution se chargea alors de lancer une vaste

souscription qui obtint la participation financière de 12 pays et le patronage de plusieurs personnalités dont le

chancelier allemand Konrad Adenauer, le Président du Conseil Guy Mollet, Jean Monnet et Robert Schumann.

Le projet prit définitivement forme en 1955 et retint l’idée de Mgr Weber qui avait insisté pour que ce vitrail

représente Notre-Dame-de-Strasbourg. Le projet fut confié à la réalisation du Maître-verrier parisien Max

Ingrand.

Le vitrail fut inauguré le 21 octobre 1956 et Mgr Weber déclara : « Puissent les vœux du prophète Isaïe

s’accomplir ! Puissent les efforts conjugués de nous tous, puissent les travaux de toutes les institutions

européennes, avec la grâce de Dieu, réaliser cette vision dans la mesure où peut régner sur notre terre et entre

tous ses habitants une paix sans nuage, cette paix qui a été jadis promise aux hommes de bonne volonté ! ».

Après le rôle de la construction européenne dans la création de ce vitrail, il y a aussi le destin tragique d’un

homme.

Ces années d’après-guerre furent donc marquées par la création du Conseil de l’Europe. On se

souvient du grand discours de Winston Churchill sur la place Kléber et de la première réunion constitutive du

Conseil en août 1949 dans l’aula du palais universitaire, durant laquelle les douze pays présents élirent Camille

Paris, secrétaire général de ce nouvel organisme. Camille Paris a connu une prestigieuse carrière de diplomate

français dans l’entre-deux-guerres. Ancien de la France Libre, il s’engagea ensuite aux côtés de Robert Schuman

pour la création du Conseil de l’Europe. Il ne resta que quatre années à ce poste. Camille Paris décéda en 1953

des suites d’un accident de voiture sur le chemin du pèlerinage à Notre-Dame de Verdelais en Gironde. En

hommage à ce secrétaire général, et pour marquer la présence à Strasbourg du Conseil, ses amis lancèrent le

projet d’un nouveau vitrail pour la fenêtre axiale de la cathédrale. Nous avons déjà évoqué l’élaborationaffirme l’espoir d’une Europe de paix, grâce à la Vierge, emblème de la cité. Il représente Notre-Dame

de Strasbourg, qui se reconnaît facilement à ses bras ouverts et à son habit aux manches amples. Sur

ses genoux, l’enfant nous bénit de sa main droite, et de sa main gauche, tient la fleur de lys dorée,

ancien symbole de la ville.

Cette Vierge protectrice accompagne la cité depuis le Haut Moyen Âge ;

elle figure sur le sceau de la ville (début XIIIe siècle) et était représentée sur la bannière des bourgeois

lors de la bataille de Hausbergen (1262) et accompagne depuis 1717 la congrégation mariale des

hommes de la cathédrale. Encore vénérée lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle figure toujours

sur la croix pectorale des chanoines. La Vierge siège sur un trône placé sur la tour de croisée du

transept de la cathédrale dont on reconnaît la galerie romane. Le style du vitrail peut surprendre par

son dessin anguleux et ses couleurs vives.

Le contraste entre le vitrail, de tonalité bleu sombre et rouge écarlate, avec les peintures du chœur de style néo-byzantin sur fond doré est réel. Le bleu marque les habits et les drapés, ainsi que le cadre du vitrail, introduisant une certaine confusion, la robe de la Vierge se mélange avec le voile bleu (couleur mariale) tenu à l’arrière par deux anges. La couleur rouge (symbole de la maternité, du sang, du sacrifice, de l’amour, de la royauté) marque fortement l’auréole de la Vierge, l’habit de Jésus et le sol du trône.

Dans le bas-côté Nord, les vitraux des Empereurs sont uniques en leur genre.

Lors de l’inauguration du vitrail, Mgr Weber insista sur le caractère

européen du vitrail, marqué dans sa partie supérieure des 12 étoiles sur fond bleu du drapeau européen. C’est

là l’une des premières utilisations officielles du drapeau qui a été choisi le 8 décembre 1955. L’épigraphe qui

figure à la base du vitrail, porte la mention suivante : « Au milieu du XXe siècle, pour mettre un terme à leurs

luttes internes, à Strasbourg s’assemblèrent les peuples d’Europe. Pour accomplir cette œuvre, d’un bon

serviteur, Jacques Camille Paris ils firent choix. Offert par l’Europe, réalisé par Max Ingrand. ».

Le vitrail dit de Charlemagne faisait partie d’une suite de souverains du Saint-Empire réalisée entre

1176 et 1200 pour la cathédrale de Strasbourg. Il correspond donc à l’époque à laquelle le chœur en

style roman fut reconstruit (avant 1188), et la nef ottonienne rénovée, après l’incendie de 1176. Figuré

sur un trône, le souverain nimbé porte les insignes du pouvoir impérial : sceptre fleuronné, globe sur

lequel est inscrite une croix, et couronne fermée. L’absence d’inscription empêche de déterminer avec

certitude l’identité du souverain. La tradition l’identifie comme Charlemagne, mais la figure de

l’empereur germanique Henri II (modèle de souverain, d’époux, de père, à l’instar de St Louis) a aussi

été évoquée (tous deux canonisés au XIIe siècle, ils pourraient être représentés avec un nimbe), mais il

pourrait aussi s’agir d’une représentation symbolique du pouvoir.

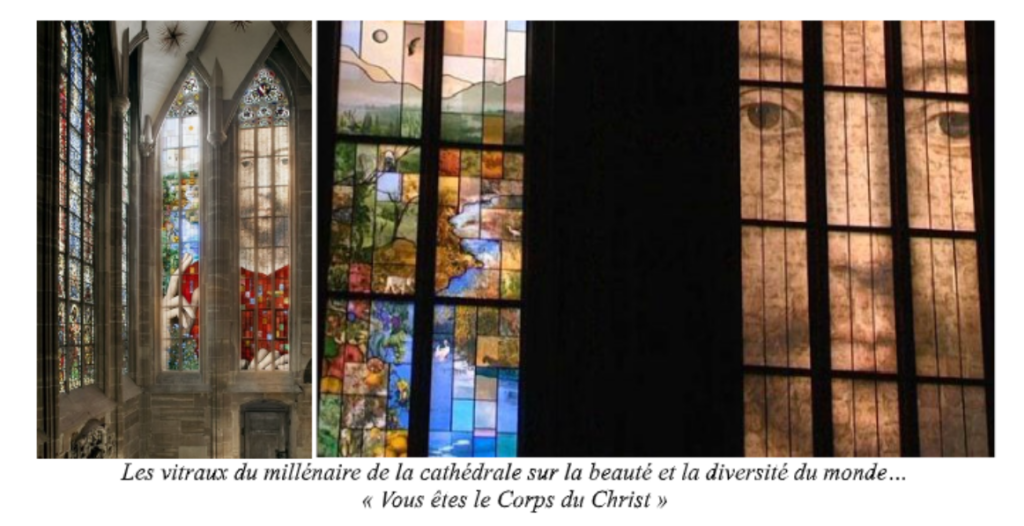

Depuis septembre 2015, les portraits de 150 anonymes figurent sur un vitrail installé en préambule des

Journées du patrimoine dans la chapelle Sainte-Catherine, pour célébrer les mille ans de la fondation

de la cathédrale: des visages juxtaposés composent celui d’un Christ monumental, dans une œuvre

contemporaine conçue comme un hymne à « la beauté et la diversité du monde ». Ce vitrail, en fait deux

verrières verticales contiguës de neuf mètres de haut, a été inauguré en lieu et place de banales fenêtres

en verre blanc. Les vitraux d’origine, du XIVe siècle, avaient été détruits en 1683.

Déjà surnommée »Le vitrail aux cent visages », cette œuvre de l’artiste française Véronique Ellena, est riche de sens. Elle avait photographié dans la cathédrale les anonymes (hommes, femmes et enfants de tous âges). Haut

de plus de cinq mètres, le visage de Jésus est directement inspiré d’une toile de 1481 du peintre

primitif flamand Hans Memling, mais il a été recomposé avec les visages des anonymes, tandis que

des photos de branches et autres brindilles ont été intégrées dans son vêtement, pour former un

patchwork à dominante de rouges. L’autre verrière, où figure l’immense main du Christ bénissant, rend

hommage aux beautés de la nature, à travers des photos d’animaux, papillon, poisson, âne ou cigogne

d’Alsace et de végétaux. Tous les clichés ont été imprimés dans le verre grâce à une technologie

innovante, mise en œuvre par le maître verrier dijonnais Pierre-Alain Parot. L’ensemble, réalisé dans le

cadre d’une commande publique pilotée par l’Etat (propriétaire de la cathédrale), répond aux vitraux

anciens tant sur la forme que sur le fond.

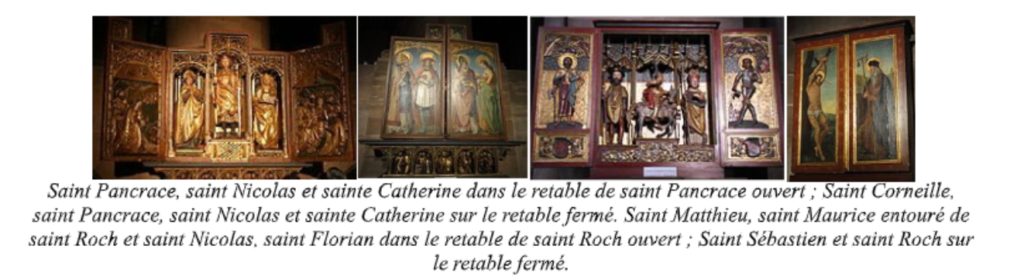

Le mobilier est aussi de toute beauté. Signalons par exemple les retables de St Pancras et de St Roch

ou les tapisseries formant la tenture de la Vierge du XVIIe, acquises au XVIIIe.

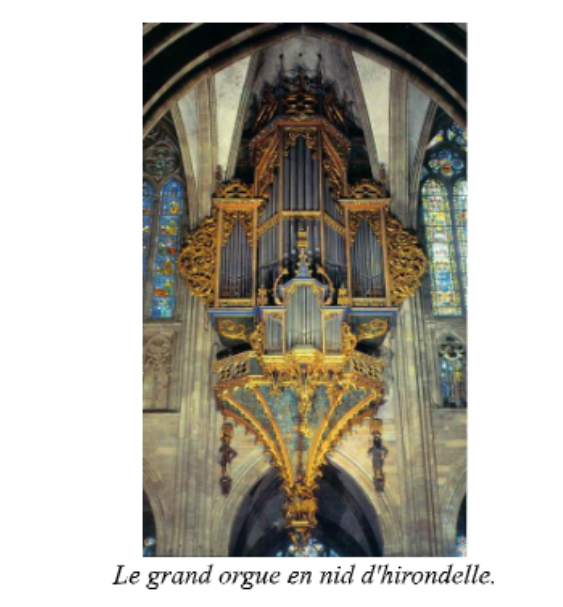

Le grand orgue de la cathédrale, bien que très orné, est de taille modeste. Contrairement à la majorité

des orgues en tribune à l’entrée des cathédrales°, il se situe dans la nef, en nid d’hirondelle (accroché

au mur Nord), tout comme dans les cathédrales de Chartres et de Metz. Il n’est donc pas ici (du moins

pas autant que s’il était en tribune au-dessus de l’entrée) le symbole traditionnel du souffle de vie

donné à l’homme par Dieu, et de sa louange chantée en retour.

En 1716, André Silbermann, alors au sommet de son art, élabora ici l’un de ses plus beaux instruments

(avec trois claviers, trente-neuf registres et environ 2 200 tuyaux). Son décor bleu, vert, rouge et or,

attire les regards des visiteurs. Il est le fruit d’une longue histoire et, à bien le regarder, on y trouve une

étonnante synthèse d’éléments très disparates mais magnifiquement mêlés (Cf. l’histoire de l’orgue

dans l’encyclopédie).

L’orgue de chœur du facteur d’orgue à Parisien Joseph Merklin, alors concurrent de Cavaillé-Coll, date

quant à lui de 1878. Cet instrument à trois claviers fut construit pour suppléer le grand orgue

Silbermann, alors mourant. Il est logé dans un buffet à deux façades de la maison Klem.

L’orgue de la crypte, de Gaston Kern, fut inauguré le 5 avril 1998. Le buffet de chêne présente trois

plates-faces en arc en plein-cintre, afin de s’accorder avec le style roman de la crypte. Il n’y a pas de

claire-voie et le sommet des tuyaux de montre est apparent, présentant à chaque fois un dessin

pyramidal.

Construite durant le XVIe siècle, l’horloge astronomique, chef-d’œuvre de la Renaissance, est

considérée à l’époque comme faisant partie des sept merveilles de l’Allemagne. Des automates

s’activent tous les jours à 12 h 30. Tous les quarts d’heures, il y a quatre âges de vie : au premier quart

d’heure, l’enfant fait le tour de l’horloge ; au deuxième quart d’heure, l’homme jeune fait le tour ; au

troisième, l’homme mûr et, au dernier, vieillard annonce sa mort et l’arrivée de l’enfant. Elle est

installée dans un buffet du XVIe siècle, mais son mécanisme ne date que de 1842.

Il est l’œuvre du strasbourgeois Jean-Baptiste Schwilgué, génie autodidacte à la fois mathématicien, astronome et mécanicien. La légende prétend que le Magistrat, inquiet que le constructeur puisse élaborer ailleurs

un ouvrage semblable, lui aurait crevé les yeux… Aujourd’hui, un conseil scientifique et un horloger

veillent sur l’horloge, qui est remontée tous les lundis. L’horloge actuelle est la troisième de l’histoire

de la cathédrale. La première a fonctionné de 1354 jusqu’au début du XVIe siècle. La deuxième a été

réalisée avec le buffet et les décorations actuels en 1571 et a cessé de fonctionner à la veille de la

Révolution. Elle était le fruit du travail d’un peintre, de deux horlogers et de deux mathématiciens,

dont le célèbre Conrad Dasypodius.

Un des trésors de la cathédrale est inaccessible au public. Il s’agit de la somptueuse sonnerie de

cloches, la plus étoffée de France, couvrant deux octaves et demie, considérée par de nombreux

experts campanologues comme l’une des plus parfaites en Europe. Elle symbolise l’appel à la prière,

scande la liturgie des heures, se joint aux joies et au peines des strasbourgeois. Son système de double

sonnerie est unique en Europe. À côté des quatre cloches simples pour les heures, placées dans

l’octogone de la tour, coulées en 1595, 1692 et 1787 et visibles depuis le parvis de la cathédrale, elle

dispose de 16 cloches de volées, pour les offices, les angélus et les glas, réparties entre le beffroi à

l’avant et la tour Klotz, octogonale, érigée à l’arrière de l’édifice en 1878. Les cloches sonnent

chacune un ton musical précis et sont accordées entre elles (Cf. le détail dans l’encyclopédie).

Au prochain article, nous évoquerons la symbolique de la cathédrale.

Stéphane Brosseau

*Biographie de Stéphane Brosseau

Ancien directeur du sanctuaire de la cathédrale de Chartres, Stéphane BROSSEAU s’attache à montrer la cohérence des bâtiments cultuels, la profondeur et l’intemporalité des messages que les bâtisseurs nous ont transmis dans leur symbolique (orientations, matériaux, formes, couleurs, nombres etc.).

Il est sociétaire de l’Association des Ecrivains Catholiques de Langue Française, auteur de 24 autres ouvrages (encyclopédie sur les 231 cathédrales françaises, essais, poésie, guides d’Histoire de l’art, romans historiques etc.) aux éditions CoolLibri, Nouveaux Mondes, Economica, TheBookedition et Edilivre ; il est aussi conférencier aux journées du patrimoine ou dans des salons littéraires, et formateur en symbologie.

Saint-Cyrien de formation, historien, musicien, breveté de l’Ecole de guerre, il a présidé, dans le cadre des fonctions qu’il occupait jusqu’à l’été 2018, la commission scientifique d’historiens et musicologues, chargée du recensement des œuvres de musique militaire.

Il intervient sur les médias (Cnews « En quête d’esprit » sur ND de Paris et Chartres, L’Homme Nouveau, France-Catholique, Radio Espérance, L’Écho Républicain, prononce de nombreuses conférences, fréquente les salons littéraires.