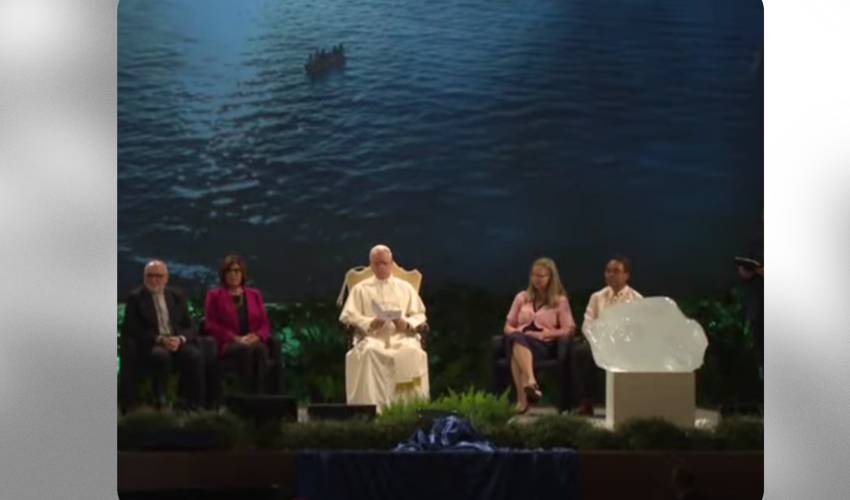

Le pape Léon XIV a surpris en ouvrant une conférence sur l’écologie avec des accents qui rappellent fortement son prédécesseur François. Alors qu’il avait annoncé vouloir remettre le Christ au centre, beaucoup de fidèles s’interrogent désormais sur cette orientation qui semble toujours faire de l’écologie la priorité de l’Église. Mercredi 1er octobre à Castel Gandolfo, le pape Léon XIV a inauguré une conférence internationale consacrée à la « justice climatique ». À dix ans de Laudato si’ et à l’approche de la COP30, le Saint-Père a invité les participants à une « conversion écologique », appelant à passer « des chiffres aux actes ». Mais ce discours, qui s’inscrit dans la continuité de François, suscite étonnement et malaise chez de nombreux catholiques attachés à la défense de la primauté du Christ dans la mission de l’Église.

Le pape a insisté sur la responsabilité des associations et des citoyens pour « faire pression sur les gouvernements ». Le ton, le vocabulaire et les thèmes rappelaient davantage le langage des grandes ONG que celui de l’Église envoyée pour annoncer le salut éternel.Or, la mission de l’Église est claire : « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28,19). Elle n’a pas été instituée pour sauver la planète mais pour sauver les âmes. Le Christ lui-même l’a rappelé : « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît » (Mt 6,33).

Une conversion au Christ peut inclure un respect de la Création, mais elle ne peut jamais être réduite à un projet terrestre ou écologique.

Au cours de la cérémonie du 1er octobre, le pape Léon XIV a multiplié les rapprochements symboliques. Le « cri de la terre » a été associé au « cri des pauvres », des migrants et des peuples autochtones, comme si toutes ces causes formaient un seul et même combat. Or cette fusion des registres, si elle séduit les milieux militants, brouille profondément la mission de l’Église. Car le respect de l’environnement, la gestion des flux migratoires et l’annonce du salut en Jésus-Christ ne relèvent pas du même ordre. Les mettre sur le même plan revient à relativiser l’urgence de la conversion de l’esprit et à dissoudre la foi dans une coalition humanitaire.

La cérémonie en question, marquée par une musique douce et des gestes rituels improvisés, a surpris plus d’un fidèle. Aux yeux de nombreux catholiques présents, elle ressemblait davantage à une célébration à caractère naturaliste ou même païen qu’à un événement tourné autour du Christ

L’accent mis sur les éléments de la nature, les chants aux sonorités méditatives et l’absence de références explicites au Christ ont renforcé ce sentiment de confusion. Pour certains, il s’agissait moins d’une bénédiction pontificale que d’un rite syncrétique où l’écologie semblait primer sur la foi.

Plus bergoglien que Bergoglio ce glissement vers une « conversion écologique intégrale » fait donc craindre un une certaine continuité dans le déplacement du centre de gravité de la foi : du salut en Jésus-Christ vers une vision horizontale de la fraternité humaine et de la durabilité écologique. Beaucoup voient dans ce choix un danger réel, celui de substituer à l’annonce de l’Évangile une éthique écologique universelle, séduisante mais tronquée. A cela s’ajoute l’étonnement devant certaines présences, comme celle d’Arnold Schwarzenegger, personnalité publique connue pour ses positions pro-avortement et pro-LGBT. Comment l’Église peut-elle donner une telle tribune à des acteurs dont les engagements contredisent ouvertement l’enseignement moral catholique ? La contradiction est flagrante : on insiste sur la défense de la planète, mais on ferme les yeux sur la défense de la vie humaine, menacée dès le sein maternel.

Beaucoup de catholiques attendaient de Léon XIV un recentrage sur l’essentiel : le Christ, la croix, la liturgie, les sacrements. Or, à Castel Gandolfo, l’impression donnée fut celle d’une Église absorbée par le langage de l’écologie mondiale, alors que le Sauveur semblait relégué à l’arrière-plan.La question demeure pressante : avec le pape Léon XIV l’Église appellera-t-elle encore à la conversion au Christ, unique chemin de salut, ou bien cèdera-t-elle à la tentation de proposer au monde une conversion écologique érigée en nouvelle religion, dans le sillage de son défunt prédécesseur ?