L’église de Tergnier, reconstruite en 1959 après plusieurs destructions, incarne déjà un certain malaise architectural. Avec ses lignes austères et son béton omniprésent, elle ressemble davantage à un bâtiment utilitaire qu’à un lieu où l’âme s’élève vers Dieu. À ce cadre dépourvu de transcendance viendra s’ajouter une fresque monumentale de 84 m² en cours de réalisation par Wen Wenwu, artiste chinois installé dans l’Aisne. C’est donc là aussi du made in China qui guide l’ambition d’une œuvre dont la finalité laisse perplexe.

Avec ses 14 mètres de hauteur et ses 6 mètres de largeur, cette peinture monumentale entend combler le vide d’un mur de béton derrière l’autel. Mais au lieu de renouer avec le beau, cette initiative s’inscrit dans la tendance actuelle qui privilégie « la vision de l’artiste » au détriment du sacré.

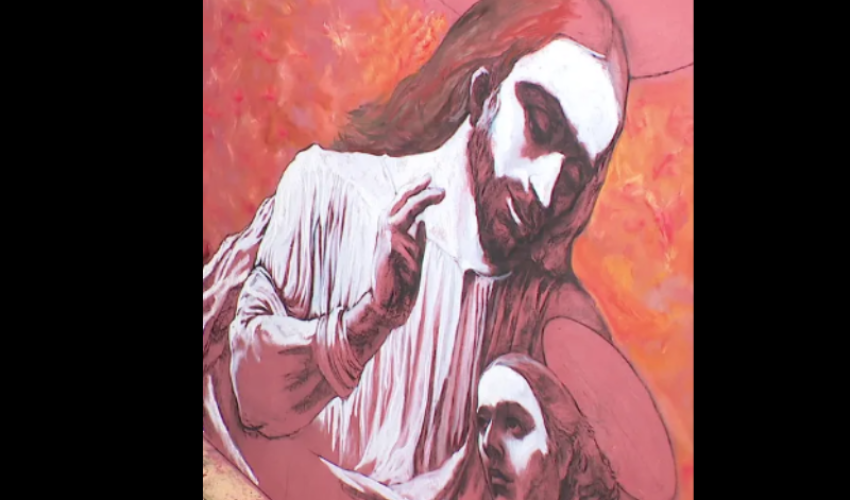

Wen Wenwu, formé à l’Académie centrale des beaux-arts de Pékin dit s’inspirer de plusieurs influences – italiennes, flamandes et asiatiques – pour concevoir son œuvre, mais qu’en a t-il retenu ?! nous nous étonnons des premières photos de l’œuvre…

Contrairement aux maîtres de la Renaissance italienne, tels que Fra Angelico, Le Pérugin ou Raphaël, dont chaque coup de pinceau reflétait une foi vivante et un profond respect pour le mystère divin, cette fresque moderne relègue le sacré dans les coulisses de la sacristie ! n’est pas Raphael qui veut, oui mais quand même !

Je m’étonne que le père Frédéric Da Silva, homme de foi plein de bravoure puisse valide cela…

Ledit « retable » fait véritablement penser au style de peintures présentes sur les murs de la Havane, celles qui vantent la grandeur de Castro, du Che Guevara et de la révolution ..! il y a là certainement un « esprit révolutionnaire » chez Monsieur Wen Wenwu mais où est Dieu ?

L’art sacré a pour vocation d’élever l’âme et de refléter la gloire de Dieu. Les œuvres des grands peintres italiens, de Giotto à Michel-Ange, transmettent une beauté universelle et intemporelle qui invite à la prière et à la contemplation. Ces artistes comprenaient que représenter le Christ ou les saints impliquait de traduire leur nature divine et leur caractère sacré.

Ici, nous sommes bien loin de ces standards. Cette fresque, réalisée en cinq panneaux pour des raisons techniques, risque davantage de fragmenter l’attention que de l’unifier. Elle reflète une vision de l’art où Jésus-Christ est réduit à un simple personnage, interprété au gré des caprices d’un artiste. Ce type de représentation, qui s’est multiplié depuis les années 1970, vide le sacré de sa substance en lui substituant une subjectivité éphémère.

Lire aussi

Le Père Frédéric Da Silva, prêtre de l’église de Tergnier, justifie ce choix par le désir d’illuminer le grand mur de béton derrière l’autel. Mais la solution retenue ne fait qu’enlaidir davantage un espace déjà dénué d’harmonie. En s’écartant des codes esthétiques de l’art sacré, on finit par transformer un lieu de prière en une galerie d’art moderne, où l’émotion individuelle prime sur le culte divin.

Comme pour les nouveaux vitraux de Notre-Dame de Paris, on constate une fois de plus une rupture flagrante avec les objectifs essentiels de l’art religieux : conduire les fidèles vers Dieu par la beauté, l’ordre et l’harmonie. Cette fresque ne semble répondre qu’à des aspirations culturelles ou personnelles, sans véritable souci de servir la liturgie.

Saint Jean-Paul II rappelait dans sa lettre aux artistes que « la beauté est une clé du mystère et un appel au transcendant ». Cette « fresque » de Tergnier, malgré sa grandeur, trahit cette mission. Loin de refléter la splendeur divine, elle semble vouloir imposer la « patte » de son auteur, éclipsant le mystère sacré qu’elle devrait révéler.

Les œuvres religieuses jouent un rôle fondamental dans le chemin de foi. Elles instruisent, inspirent et permettent aux fidèles de goûter un avant-goût du ciel. Ici, nous sommes confrontés à une démarche artistique qui s’égare et trahit une quête de reconnaissance personnelle, oubliant que la véritable grandeur de l’art sacré réside dans l’effacement de l’artiste devant la gloire de Dieu.

Il est temps pour l’Église de renouer avec les critères qui ont fait la splendeur de son patrimoine artistique : beauté, harmonie, transcendance. Ce n’est qu’à cette condition que les églises retrouveront leur vocation première : être des maisons de prière où l’âme s’élève, portée par la lumière de l’art véritable.